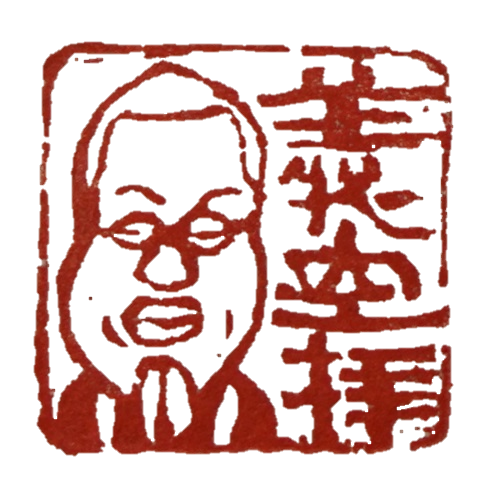

photo by kanon

立夏も過ぎて季節は春から初夏へ、元気に天空を舞う鯉のぼりのように、皆様の無病息災をお祈りいたし、Gikoohも健康に暑い夏を元気に乗り切りたい。

さて、観賢さんの続きを。Gikoohは「剃刀塚」のある讃岐の久米寺を訪ねるにあたり、現地の様子を知っていた兄から地元の小学校が発行している(観賢僧正の)冊子を借りて話を聞くなど少し下調べをした。

これがその冊子だ。何と趣のある雰囲気だろう。素晴らしい。

観賢さんはお大師さまと同じ讃岐のお生まれで、9歳の時(862)、讃岐に来ていた醍醐寺の開祖・聖宝(理源大師)に才能を見出されて上京。872年に出家・受戒。895年に灌頂を受けている。

後に、東寺長者や醍醐寺2代座主を経て金剛峯寺4代座主を歴任。この間には、高野山・宝亀院や衰微しつつあった真言宗全体の相承と再興に尽力している。

観賢さんは多くの功績を遺されておられるけれども特筆すべきことが、金剛峯寺座主の奉職中に訪れる。時は延喜18年(918)、お大師さまが高野山に御入定されて83年の月日が流れていた。

この時代は醍醐天皇の御代になっており、前代の宇多天皇は政界を引退して寛平法皇となり、仁和寺を創建(888)して住房としてお住いになられていた。

(かつてGikoohが学んだ記憶を辿ると)、先ほども述べた通り寛平法皇はお大師さまを厚く信望されており、観賢さんと共に、何度も醍醐天皇に大師号の下賜を奏上されたという。けれども醍醐天皇も迷われていたのだろうか、勅許されなかった。

ところが、こんな不思議な出来事があった。延喜21年(921)10月21日のある夜、醍醐天皇の夢枕にお大師さまがお立ちになり、

「高野山(たかのやま) 結ぶ庵に 袖朽ちて 苔の下にぞ 有明の月」

と一首の詩を詠みになられたのだ。これは、「(私は)高野山において衆生救済を続けている。衣は朽ち果てているが、仏心は有明の月の如く世を照らしている」という意味になろう。

これには醍醐天皇の驚きはいかばかりだったろうか。この続きはまた。