中国軍やロシア軍艦艇の軍事活動が活発化し、中国艦艇による日本周辺の海峡通過などの件数が過去3年間で約2・6倍に増えたことが19日、防衛省などの発表資料から分かった。伊豆諸島の鳥島東方海域で起きた海上自衛隊SH60K哨戒ヘリコプター2機の墜落事故は20日で発生1カ月。調査で機体に異常がなかったため、人為的要因との見方が強まるが、警戒任務の増加が部隊に負担を与えている実態も明らかになった。

「墜落事故発生を重く受け止め、陸海空の全自衛隊で航空機の安全管理に万全を期している」。木原稔防衛相は17日の記者会見で事故発生1カ月を前にこう語った。

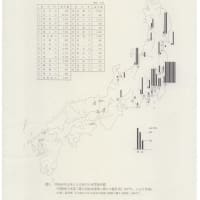

防衛省は、中露艦艇が日本周辺で海峡を通過するなどした場合、一定基準を満たせば発表している。その令和3年以降の発表資料を分析したところ、中国艦艇の海峡通過件数は3年は36件だったが、4年が76件、5年は94件と、年々増加している。露艦艇は3年の27件から4年が45件、5年は48件。4年2月に始まったウクライナ侵略に関連して増加した可能性もあるとみられる。

中国艦は太平洋への主要ルートとなる沖縄本島と宮古島の間の海域通過が3割超で最も多く、日本海への対馬海峡も次に多かった。領有権を主張する尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺での活動や与那国島と台湾、与那国島と西表島の間を通過するケースもあった。

中国は空母での艦載機や艦載ヘリの発着艦訓練を太平洋上で年2回行っていたが、5年は年3回に増やしており、中露共同で射撃訓練などを実施後、日本列島を半周するパターンも年1回みられた。

これに対し、海自は毎回、哨戒ヘリを載せた護衛艦や哨戒機で警戒監視任務に当たる。こうした中、哨戒ヘリの墜落事故が4月20日深夜に発生。潜水艦を追尾する「対潜戦」の夜間訓練に3機1チームで当たっていたところ、2機が墜落し、乗員1人が死亡、7人が行方不明になった。回収されたフライトレコーダー(飛行記録装置)の初期解析から直前まで機体に異常がなく、衝突により墜落したと断定された。

任務の増加が衝突事故の背景にある可能性はないのか。

海自は慢性的な人員不足に見舞われており、現場に余裕はない状態だとされる。ただ、海自幹部は「働き方の変化で昔のような無理はできない」と話す。また、海自は部隊の訓練時間を明らかにしていないが、別の幹部は「肌感覚で減っている」とも明かしている。

任務が増える一方、人員や装備が飛躍的に補充されない中、訓練時間が削られ、練度低下を招いている恐れも懸念されている。海自は同型機による単独での訓練飛行を再開したが、練度維持のために「全面再開を急ぎたい」(幹部)考えで、発生3カ月をめどに事故原因の特定を目指す。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/QY7GLPIH5ZJRVG6QSLSUN6HQTI.jpg)

産経新聞