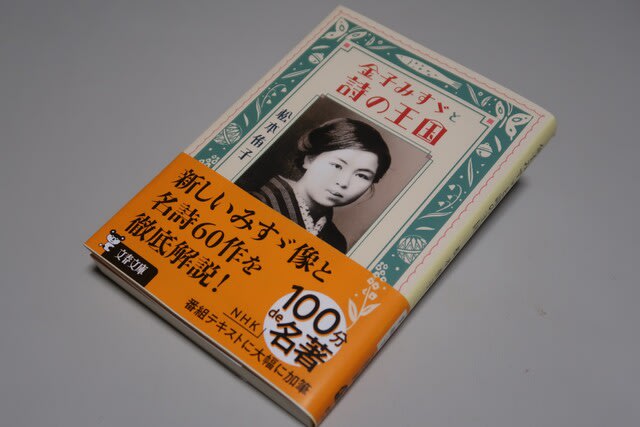

☆『金子みすゞと詩の王国』(松本侑子・著、文春文庫、2023年)☆

もうずいぶん昔のことですが、「名作劇場」などと称して毎週決まった曜日にテレビで映画を放映していた時期がありました。映画の前後には、淀川長治や水野晴郎といって映画評論家が、その映画の制作意図や見所について解説していました。その解説について当時ある友だちが、あんなものはいらない、映画をどのように見ようが個人の自由であって、むしろ解説と称して映画の見方に枠をはめるのはよくないと言っていたことを思い出します。

たしかに彼の言うことには一理あるでしょう。映画に限らず、小説や詩歌などの文学作品や、絵画などの美術作品、さまざまな楽曲を耳で聴く音楽など、それらを読んで、見て、聴いてどのように感じるかは個人の自由です。しかし、そうした作品に広く深く接してきた人たちの解説に耳を傾けることで、作品に対する理解が深まることも多いはずです。ひとりでは気付かなかったことについて教えてもらい、その作品の時代背景や、その作者を超えて他の作者との関係性など、新たな知る楽しみが倍加することもあるでしょう。

さて、本書は昨年(2022年)1月にNHKのEテレで放送された「100分de名著 金子みすゞ詩集」のテキストに大幅に加筆されたもの。テキストで紹介、解説されたみすゞの詩も三十作から六十作に倍増しています。たぶん多くの人たちが気付かずにいる「わらべ唄」「唱歌」「童謡」のちがいについても、テキスト以上にわかりやすい一覧表で示されています。テキストではややわかりにくかった「童謡詩の三大巨星」(北原白秋、西條八十、野口雨情)の比較も興味深く読めました。本書はみすゞの生涯に寄り添いつつも、みすゞの詩作の広がりと深さについて考察を重ねた論評であり、あえて今風の表現を借りれば「金子みすゞ」鑑賞マニュアルと言えるでしょう。

松本侑子さんが翻訳を続けている新訳「赤毛のアン」シリーズの読者ならば知ってのとおり、「赤毛のアン」シリーズには英語の詩の一節が数多く挿入されています。訳註の解説も詳細を究め、ありきたりな翻訳者の範疇を大きく超えています。これは明らかに「文学者」の領域です。本書でも松本さんの文学者としての力量が発揮され、みすゞの詩の解釈や構成のみならず、みすゞの生涯や詩作と関わる時代の流れの描写、上記「童謡詩の三大巨星」やみすゞが投稿を競い合ったライバルとの対比、関係性など知的興味が尽きません。

2017年に出版された松本さんの『みすゞと雅輔』の紹介でも少し書いたことですが、2011年に発生した東日本大震災とそれに続く原発災害の折、ACジャパンのCMで繰り返し流された「こだまでしょうか」を聞くまで、「金子みすゞ」の名前はどこかで聞いたことがある程度の認識でした。その後しばらくして、たぶんこのCMをきっかけとして制作された思われる、みすゞの生涯を描いたテレビドラマを見ました。細かなことは忘れてしまいましたが、性病の罹患や夫との愛憎劇など、悲劇的な面ばかりが強調されている印象を受けました。

それでもドラマを見たことで少なからず金子みすゞに興味を持ち、みすゞの小さな詩集を買いました。詩集をパラパラとめくりながら、不思議な詩だなというのが第一印象。一見明るく華やかだが、別の一面ではとても暗く残酷で一種の怖さもある。印象派の絵画のように風景を切り取っているかと思うと、どこか幻想の世界へ迷い込んでしまう。そんな不思議な感覚。ただ、その詩集を読んだ限りでは、海、空、星、山々、花、木々、生き物など自然を題材にしているところが興味深く、自然界を彩るファンタジーのような味わいも感じました。

そうこうしているうちに『みすゞと雅輔』に出会ったのです。この本はあくまで小説ではありますが、金子みすゞとその実弟である上山雅輔の生涯について多くのこと知りました。みすゞの生涯は必ずしも順風満帆ではなく、後世のわれわれから見れば憐れを誘う面もあるように思いますが、いわゆる悲劇のヒロインとは明らかに一線を画する女性であったことも十分読み取れました。しかし、みすゞの詩そのものについての松本さんの解釈は抑制的だったと思います。そのことについて松本さんは、本書『金子みすゞと詩の王国』の「あとがき」で「これは小説であるため、著者である私自身の詩の解釈を書くわけにはいきません」と述懐しています。

そして昨年「100分de名著 金子みすゞ詩集」で、みすゞの詩そのものの秘密が松本さんにより解き明かされ、松本さんによるみすゞの詩そのものの鑑賞も解き放たれたのです。その中核をなすのが「視点の逆転、想像の飛躍」の概念。不思議な詩という印象や、相反する表現、ファンタジーの味わいはすべてここから発していたのだと、はたと手を打ちました。詩心もなく、詩を愛誦する習慣もない者にとって、実に斬新な詩の見方を教わった感慨で胸が一杯になりました。

また、初めてみすゞの詩を読んだときはうまく言葉になりませんでしたが、地球全体をそこに宿る生命とともに包み込むような、生態系を内外から捉える感覚とみすゞの視点が通じるように思いました。これはとりもなおさずレイチェル・カーソンのいう「センス・オブ・ワンダー」ではないだろうかと。ところが、松本さんはすでにみすゞの感性をカーソンの「センス・オブ・ワンダー」と結びつけていたのです。宇宙の広大さや生命の不思議についてカーソンと同様の豊かな感性を抱き、それを一編の詩へと昇華したみすゞの詩心に驚かされると同時に、みすゞとカーソンの感性の共通性を見抜いた文学者松本侑子さんの鋭い知性に敬服するばかりです。

余談ながら、わたしたちはいま、いくつもの宇宙望遠鏡が地球を周回し、再度の人間による月面探査や人類初の火星着陸も具体的な日程として挙げられつつある時代に生きています。宇宙望遠鏡は宇宙の果てを可視化し、月面や火星の風景もいずれ日常的な景色となる日がくることでしょう。一方で、新型コロナウイルスはいまだに存在し続け、世の中はそれを見ようとしない方向へと舵を切っているようにも思えます。もちろんコロナ禍を乗り越えて社会活動を再開していくべきですが、見たいものだけを見て、見たくないものには眼を閉じている世の趨勢には注意を要すると思うのです。

それはさておき、金子みすゞの詩は、たんに大きすぎたり小さすぎたりして見えないものを見ようとしているのではなく、そこに存在する仕組みに想いを馳せています。宇宙開発や生命の神秘を解き明かすことが無意味だというのではありません。しかし、本当に大事なことは、宇宙の絶景に驚嘆し、小さな生き物を慈しむだけでなく、そこに存在する眼に見えない自然界の配慮について言葉を紡ぐことです。「配慮」という言葉は神仏を連想させ、あまりに宗教的かもしれません。しかし、言霊とも言われるように、みすゞの詩心が紡ぎ出した言葉にはやはり魂がこもっていると思うのです。

冒頭の友だちが語っていたように、詩歌の鑑賞はおのおの自由であるべきです。松本さんも本書の最終章で「その人の感性、これまで生きてきた人生の道筋、経験によって、自分だけの読み方があります」と書いています。自分なりの下手な解釈を付け加えれば、みすゞの詩が発する言霊が読み手の人生や経験に合わせてこだまし、読み手の言霊も活きてくるのではないかと思います。そして、その言霊がまた別の人へと伝播していく。これは一つの理想像ですが、平和というものは、何らかの権力によって強制的に作られるのではなく、言霊の連鎖によって作られていくべきなのではないでしょうか。

本筋を離れて言葉が過ぎたかもしれません。しかし、これだけは書いておきます―金子みすゞの詩を読み返すたびに、自らも言葉とともに成長していく存在でありたいと。金子みすゞの詩にはそれだけの価値が内包されていると思います。そしてまた、文学者松本侑子さんの手による本書も、金子みすゞの「鑑賞マニュアル」として十分な意義を持ち続けるにちがいないと思います。

もうずいぶん昔のことですが、「名作劇場」などと称して毎週決まった曜日にテレビで映画を放映していた時期がありました。映画の前後には、淀川長治や水野晴郎といって映画評論家が、その映画の制作意図や見所について解説していました。その解説について当時ある友だちが、あんなものはいらない、映画をどのように見ようが個人の自由であって、むしろ解説と称して映画の見方に枠をはめるのはよくないと言っていたことを思い出します。

たしかに彼の言うことには一理あるでしょう。映画に限らず、小説や詩歌などの文学作品や、絵画などの美術作品、さまざまな楽曲を耳で聴く音楽など、それらを読んで、見て、聴いてどのように感じるかは個人の自由です。しかし、そうした作品に広く深く接してきた人たちの解説に耳を傾けることで、作品に対する理解が深まることも多いはずです。ひとりでは気付かなかったことについて教えてもらい、その作品の時代背景や、その作者を超えて他の作者との関係性など、新たな知る楽しみが倍加することもあるでしょう。

さて、本書は昨年(2022年)1月にNHKのEテレで放送された「100分de名著 金子みすゞ詩集」のテキストに大幅に加筆されたもの。テキストで紹介、解説されたみすゞの詩も三十作から六十作に倍増しています。たぶん多くの人たちが気付かずにいる「わらべ唄」「唱歌」「童謡」のちがいについても、テキスト以上にわかりやすい一覧表で示されています。テキストではややわかりにくかった「童謡詩の三大巨星」(北原白秋、西條八十、野口雨情)の比較も興味深く読めました。本書はみすゞの生涯に寄り添いつつも、みすゞの詩作の広がりと深さについて考察を重ねた論評であり、あえて今風の表現を借りれば「金子みすゞ」鑑賞マニュアルと言えるでしょう。

松本侑子さんが翻訳を続けている新訳「赤毛のアン」シリーズの読者ならば知ってのとおり、「赤毛のアン」シリーズには英語の詩の一節が数多く挿入されています。訳註の解説も詳細を究め、ありきたりな翻訳者の範疇を大きく超えています。これは明らかに「文学者」の領域です。本書でも松本さんの文学者としての力量が発揮され、みすゞの詩の解釈や構成のみならず、みすゞの生涯や詩作と関わる時代の流れの描写、上記「童謡詩の三大巨星」やみすゞが投稿を競い合ったライバルとの対比、関係性など知的興味が尽きません。

2017年に出版された松本さんの『みすゞと雅輔』の紹介でも少し書いたことですが、2011年に発生した東日本大震災とそれに続く原発災害の折、ACジャパンのCMで繰り返し流された「こだまでしょうか」を聞くまで、「金子みすゞ」の名前はどこかで聞いたことがある程度の認識でした。その後しばらくして、たぶんこのCMをきっかけとして制作された思われる、みすゞの生涯を描いたテレビドラマを見ました。細かなことは忘れてしまいましたが、性病の罹患や夫との愛憎劇など、悲劇的な面ばかりが強調されている印象を受けました。

それでもドラマを見たことで少なからず金子みすゞに興味を持ち、みすゞの小さな詩集を買いました。詩集をパラパラとめくりながら、不思議な詩だなというのが第一印象。一見明るく華やかだが、別の一面ではとても暗く残酷で一種の怖さもある。印象派の絵画のように風景を切り取っているかと思うと、どこか幻想の世界へ迷い込んでしまう。そんな不思議な感覚。ただ、その詩集を読んだ限りでは、海、空、星、山々、花、木々、生き物など自然を題材にしているところが興味深く、自然界を彩るファンタジーのような味わいも感じました。

そうこうしているうちに『みすゞと雅輔』に出会ったのです。この本はあくまで小説ではありますが、金子みすゞとその実弟である上山雅輔の生涯について多くのこと知りました。みすゞの生涯は必ずしも順風満帆ではなく、後世のわれわれから見れば憐れを誘う面もあるように思いますが、いわゆる悲劇のヒロインとは明らかに一線を画する女性であったことも十分読み取れました。しかし、みすゞの詩そのものについての松本さんの解釈は抑制的だったと思います。そのことについて松本さんは、本書『金子みすゞと詩の王国』の「あとがき」で「これは小説であるため、著者である私自身の詩の解釈を書くわけにはいきません」と述懐しています。

そして昨年「100分de名著 金子みすゞ詩集」で、みすゞの詩そのものの秘密が松本さんにより解き明かされ、松本さんによるみすゞの詩そのものの鑑賞も解き放たれたのです。その中核をなすのが「視点の逆転、想像の飛躍」の概念。不思議な詩という印象や、相反する表現、ファンタジーの味わいはすべてここから発していたのだと、はたと手を打ちました。詩心もなく、詩を愛誦する習慣もない者にとって、実に斬新な詩の見方を教わった感慨で胸が一杯になりました。

また、初めてみすゞの詩を読んだときはうまく言葉になりませんでしたが、地球全体をそこに宿る生命とともに包み込むような、生態系を内外から捉える感覚とみすゞの視点が通じるように思いました。これはとりもなおさずレイチェル・カーソンのいう「センス・オブ・ワンダー」ではないだろうかと。ところが、松本さんはすでにみすゞの感性をカーソンの「センス・オブ・ワンダー」と結びつけていたのです。宇宙の広大さや生命の不思議についてカーソンと同様の豊かな感性を抱き、それを一編の詩へと昇華したみすゞの詩心に驚かされると同時に、みすゞとカーソンの感性の共通性を見抜いた文学者松本侑子さんの鋭い知性に敬服するばかりです。

余談ながら、わたしたちはいま、いくつもの宇宙望遠鏡が地球を周回し、再度の人間による月面探査や人類初の火星着陸も具体的な日程として挙げられつつある時代に生きています。宇宙望遠鏡は宇宙の果てを可視化し、月面や火星の風景もいずれ日常的な景色となる日がくることでしょう。一方で、新型コロナウイルスはいまだに存在し続け、世の中はそれを見ようとしない方向へと舵を切っているようにも思えます。もちろんコロナ禍を乗り越えて社会活動を再開していくべきですが、見たいものだけを見て、見たくないものには眼を閉じている世の趨勢には注意を要すると思うのです。

それはさておき、金子みすゞの詩は、たんに大きすぎたり小さすぎたりして見えないものを見ようとしているのではなく、そこに存在する仕組みに想いを馳せています。宇宙開発や生命の神秘を解き明かすことが無意味だというのではありません。しかし、本当に大事なことは、宇宙の絶景に驚嘆し、小さな生き物を慈しむだけでなく、そこに存在する眼に見えない自然界の配慮について言葉を紡ぐことです。「配慮」という言葉は神仏を連想させ、あまりに宗教的かもしれません。しかし、言霊とも言われるように、みすゞの詩心が紡ぎ出した言葉にはやはり魂がこもっていると思うのです。

冒頭の友だちが語っていたように、詩歌の鑑賞はおのおの自由であるべきです。松本さんも本書の最終章で「その人の感性、これまで生きてきた人生の道筋、経験によって、自分だけの読み方があります」と書いています。自分なりの下手な解釈を付け加えれば、みすゞの詩が発する言霊が読み手の人生や経験に合わせてこだまし、読み手の言霊も活きてくるのではないかと思います。そして、その言霊がまた別の人へと伝播していく。これは一つの理想像ですが、平和というものは、何らかの権力によって強制的に作られるのではなく、言霊の連鎖によって作られていくべきなのではないでしょうか。

本筋を離れて言葉が過ぎたかもしれません。しかし、これだけは書いておきます―金子みすゞの詩を読み返すたびに、自らも言葉とともに成長していく存在でありたいと。金子みすゞの詩にはそれだけの価値が内包されていると思います。そしてまた、文学者松本侑子さんの手による本書も、金子みすゞの「鑑賞マニュアル」として十分な意義を持ち続けるにちがいないと思います。