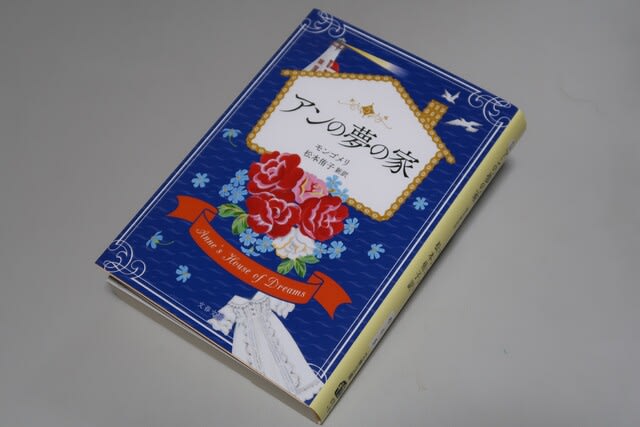

☆『アンの夢の家』(L・M・モンゴメリ・著、松本侑子・新訳、文春文庫、2020年)☆

本書『アンの夢の家』は松本侑子さんによる新訳「赤毛のアン」シリーズ(文春文庫版)の第5巻になります。文春文庫版の新訳「赤毛のアン」シリーズについては、ちょうど1年前、昨年(2020年)の元旦にも書いています(さらにその2年前の元旦には松本侑子さんの著作『みすゞと雅輔』についても書いています)。

さて、『アンの夢の家』を一言で表現すれば、「訳者あとがき」にもあるように「『災いある世界』を照らす、ぼくたちの灯台だ」(ギルバートがアンに語る言葉)になるように思います。

まったくプライベートなことですが、わたしは昨年(2020年)の年賀状で「皆様にとって安寧な一年となりますよう」にと書きました。ところが、それから2ヶ月もしないうちに新型コロナウィルス感染症による災いが世界中に広がり、安寧な生活など望むべくもない日々を強いられることになりました。ひとりで家にこもることは苦にならない性分とはいえ、直接的・物理的ではないにしても(同調圧力などで)長期にわたって「ステイホーム」を強いられるのはやはり苦痛をともなうものです。

そんなとき、最もこころを癒やしてくれたのは読書でした。経済的にも厳しい状況に置かれたため、新しい本はあまり買えませんでしたが、すでに持っている本を再び読むことで新たな発見を得たり、これまで気付かなかった感動を与えてくれたりもしました。

「赤毛のアン」シリーズもまたそうでした。一から読み返さなくても、たまたま開いたページの前後を読み直してみると、初めて読んだときとは異なる感情が湧き出してきました。アンという少女が悩んだり悲しみに暮れたりしながらも、いつも物事を前向きに捉えようとする姿勢に読者は勇気をもらいます。それが「赤毛のアン」シリーズの最大の特徴であり、それは作者モンゴメリの筆力の巧みさの表れでもあります。もちろんモンゴメリの想いや文章に隠された暗喩にまで踏み込んで翻訳された、松本侑子さんの労作のお陰であることは言うまでもありません。「訳者によるノート(謎とき)」を読み返すだけでも十二分に価値があります。

パンデミックが収束の兆しを見せない中、昨年秋に『アンの夢の家』が出版されました。一読して、本書はこれまでの「赤毛のアン」シリーズの集大成と言えるように思いました。本書でアンは少女や未婚の若い女性の域を脱して、結婚し子どもを授かる女性として登場します。松本侑子さんは常々「赤毛のアン」は児童文学ではなく「大人の文学」だと語っていらっしゃいますが、「赤毛のアン」シリーズは『アンの夢の家』で名実ともに「大人の文学」となったように思います。

登場人物に子どもは一人もいないだけでなく、語られる物語や数々のエピソードも大人向けの雰囲気を色濃く感じさせます(繰り返しになりますが、これまでの「赤毛のアン」シリーズも子ども向けの物語だったわけではありません)。新たな出会いもあれば、悲しい別れも描かれています。思わず笑みがこぼれてしまう描写もあれば、推理小説のような趣きも味わえます。いつもながら自然描写も見事で、居ながらにしてプリンスエドワード島の風や匂いまで感じられそうです。

「赤毛のアン」シリーズはアン以外にも主要な登場人物が多いので、読み手はその中の誰かに自分を仮託して読み進めることがよくあるそうです。わたしは男性で、けっして若くもないので、最初の『赤毛のアン』では、知らず知らずのうちにマシューの気持ちになって読んでいました。『アンの夢の家』では、マシューとはまったく異なる性格の持ち主ながら、やはりジム船長の境遇に惹かれるところがありました。ギリシャ神話に登場するダナエになぞらえた美女レスリーに魅せられて、穏やかならぬ感情を抱くオーエンの気持ちも理解できます。

個人的には、当時の進化論や開頭手術などの医学、現代にも通じるインフォームドコンセントのような医療倫理、心霊現象などのいわゆる超常現象についてもかなり触れられていて興味深く思いました。アンとレスリーとの心理的なかけひき(葛藤)も一種の心理小説を読んでいるようで、最後まで目が離せませんでした。また、天文マニアとしては「宵の明星の光が投げかける影」の表現も忘れがたいものです。

ペストやスペイン風邪などのパンデミックは歴史的な出来事として知っていても、まさか自分が生きている“いま”の時代に再び現出し、自分が遭遇しようとは思ってもみませんでした。本書の出版はもちろんその事とは無関係でしょうが、この時代、この時期に本書に出会え、読んだことは何か巡り合わせのようなものを感じてしまいます。わたしはどちらかといえば科学の立場に身を置く人間ですが、自分なりの宗教心は持ち合わせているつもりです。だから、科学的(合理的)な説明はできませんが、神なる存在が本書とわたしとを引き合わせてくれたように感じてしまうのです。

「友よ、みなさまがたにとりまして、生涯最良の一年となりますように。たとえ新しい年が何をもたらそうと、それは偉大なる船長たる神さまがわしらにくださる最上のものとなりましょう……そしてわしらはみな、どうにか良い港に入ることでしょう」(第16章、p.181)―新年を迎えたときにジム船長が話すこの言葉は、これからの一年を照らす灯台の光のように思えました。

今年(2021年)の年賀状では、わたしは『赤毛のアン』のよく知られた最後の一行―「『神は天に在り、この世はすべてよし」アンはそっとつぶやいた。―を祈るような気持ちで引用しました。「たとえ新しい年が何をもたらそうと」「どうにか良い港に入ること」を祈りたく思います。

追記:冒頭の写真はわざと帯をはずして撮影しました。カバーの絵の一つ一つにも意味が込められているからです。詳しい説明は本書の「謝辞」をお読みください。

本書『アンの夢の家』は松本侑子さんによる新訳「赤毛のアン」シリーズ(文春文庫版)の第5巻になります。文春文庫版の新訳「赤毛のアン」シリーズについては、ちょうど1年前、昨年(2020年)の元旦にも書いています(さらにその2年前の元旦には松本侑子さんの著作『みすゞと雅輔』についても書いています)。

さて、『アンの夢の家』を一言で表現すれば、「訳者あとがき」にもあるように「『災いある世界』を照らす、ぼくたちの灯台だ」(ギルバートがアンに語る言葉)になるように思います。

まったくプライベートなことですが、わたしは昨年(2020年)の年賀状で「皆様にとって安寧な一年となりますよう」にと書きました。ところが、それから2ヶ月もしないうちに新型コロナウィルス感染症による災いが世界中に広がり、安寧な生活など望むべくもない日々を強いられることになりました。ひとりで家にこもることは苦にならない性分とはいえ、直接的・物理的ではないにしても(同調圧力などで)長期にわたって「ステイホーム」を強いられるのはやはり苦痛をともなうものです。

そんなとき、最もこころを癒やしてくれたのは読書でした。経済的にも厳しい状況に置かれたため、新しい本はあまり買えませんでしたが、すでに持っている本を再び読むことで新たな発見を得たり、これまで気付かなかった感動を与えてくれたりもしました。

「赤毛のアン」シリーズもまたそうでした。一から読み返さなくても、たまたま開いたページの前後を読み直してみると、初めて読んだときとは異なる感情が湧き出してきました。アンという少女が悩んだり悲しみに暮れたりしながらも、いつも物事を前向きに捉えようとする姿勢に読者は勇気をもらいます。それが「赤毛のアン」シリーズの最大の特徴であり、それは作者モンゴメリの筆力の巧みさの表れでもあります。もちろんモンゴメリの想いや文章に隠された暗喩にまで踏み込んで翻訳された、松本侑子さんの労作のお陰であることは言うまでもありません。「訳者によるノート(謎とき)」を読み返すだけでも十二分に価値があります。

パンデミックが収束の兆しを見せない中、昨年秋に『アンの夢の家』が出版されました。一読して、本書はこれまでの「赤毛のアン」シリーズの集大成と言えるように思いました。本書でアンは少女や未婚の若い女性の域を脱して、結婚し子どもを授かる女性として登場します。松本侑子さんは常々「赤毛のアン」は児童文学ではなく「大人の文学」だと語っていらっしゃいますが、「赤毛のアン」シリーズは『アンの夢の家』で名実ともに「大人の文学」となったように思います。

登場人物に子どもは一人もいないだけでなく、語られる物語や数々のエピソードも大人向けの雰囲気を色濃く感じさせます(繰り返しになりますが、これまでの「赤毛のアン」シリーズも子ども向けの物語だったわけではありません)。新たな出会いもあれば、悲しい別れも描かれています。思わず笑みがこぼれてしまう描写もあれば、推理小説のような趣きも味わえます。いつもながら自然描写も見事で、居ながらにしてプリンスエドワード島の風や匂いまで感じられそうです。

「赤毛のアン」シリーズはアン以外にも主要な登場人物が多いので、読み手はその中の誰かに自分を仮託して読み進めることがよくあるそうです。わたしは男性で、けっして若くもないので、最初の『赤毛のアン』では、知らず知らずのうちにマシューの気持ちになって読んでいました。『アンの夢の家』では、マシューとはまったく異なる性格の持ち主ながら、やはりジム船長の境遇に惹かれるところがありました。ギリシャ神話に登場するダナエになぞらえた美女レスリーに魅せられて、穏やかならぬ感情を抱くオーエンの気持ちも理解できます。

個人的には、当時の進化論や開頭手術などの医学、現代にも通じるインフォームドコンセントのような医療倫理、心霊現象などのいわゆる超常現象についてもかなり触れられていて興味深く思いました。アンとレスリーとの心理的なかけひき(葛藤)も一種の心理小説を読んでいるようで、最後まで目が離せませんでした。また、天文マニアとしては「宵の明星の光が投げかける影」の表現も忘れがたいものです。

ペストやスペイン風邪などのパンデミックは歴史的な出来事として知っていても、まさか自分が生きている“いま”の時代に再び現出し、自分が遭遇しようとは思ってもみませんでした。本書の出版はもちろんその事とは無関係でしょうが、この時代、この時期に本書に出会え、読んだことは何か巡り合わせのようなものを感じてしまいます。わたしはどちらかといえば科学の立場に身を置く人間ですが、自分なりの宗教心は持ち合わせているつもりです。だから、科学的(合理的)な説明はできませんが、神なる存在が本書とわたしとを引き合わせてくれたように感じてしまうのです。

「友よ、みなさまがたにとりまして、生涯最良の一年となりますように。たとえ新しい年が何をもたらそうと、それは偉大なる船長たる神さまがわしらにくださる最上のものとなりましょう……そしてわしらはみな、どうにか良い港に入ることでしょう」(第16章、p.181)―新年を迎えたときにジム船長が話すこの言葉は、これからの一年を照らす灯台の光のように思えました。

今年(2021年)の年賀状では、わたしは『赤毛のアン』のよく知られた最後の一行―「『神は天に在り、この世はすべてよし」アンはそっとつぶやいた。―を祈るような気持ちで引用しました。「たとえ新しい年が何をもたらそうと」「どうにか良い港に入ること」を祈りたく思います。

追記:冒頭の写真はわざと帯をはずして撮影しました。カバーの絵の一つ一つにも意味が込められているからです。詳しい説明は本書の「謝辞」をお読みください。