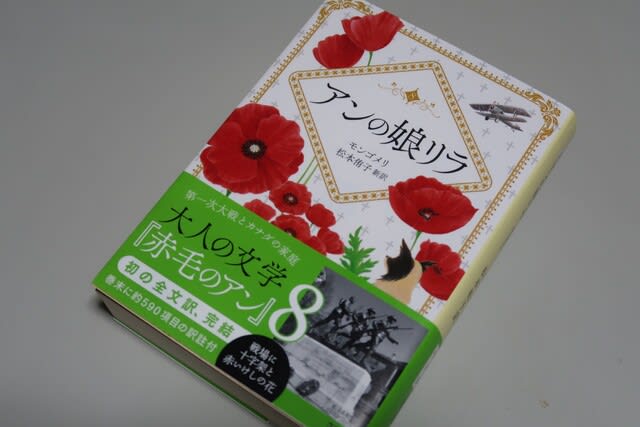

☆『アンの娘リラ』(L・M・モンゴメリ・著、松本侑子・新訳、文春文庫、2023年)☆

昨年2023年の元旦、わたしは『虹の谷のアン』を「前戦争文学」と位置づけました。それに続く本作『アンの娘リラ』はまさしく「戦争文学」の書です。この戦争とは、歴史上で初めての「世界大戦」となった「第1次世界大戦」のことです。大英帝国の一員として参戦したカナダに直接戦禍が及ぶことはありませんでしたが、6万人以上の戦死者を出し、「銃後」の家庭生活や社会にも大きな影響を与えました。

アンとギルバートの3人の息子たちも出征していきます。ある息子は勇猛果敢に志願し、ある息子は新規の空軍に憧れを抱き、そしてある息子は葛藤と逡巡を繰り返し苦悩します。出征する若者たちの心情はけっして同一視して語れるものではなく、今まさにウクライナやロシア、そして中東の地などで戦わざるを得ない人びとの胸の内も同じでしょう。

3人の息子たちの出征を縦糸とすれば、縦糸を結ぶ横糸が本作の主人公「アンの娘リラ」です。リラは「朝の露」とも表現されているように純真な心を持った美しい十代の娘です。本作で描かれる年代は、第1次世界大戦の開始直前から終戦(休戦協定)後までの5年間です。その5年間にリラは、やはり出征していくある若者に恋心を抱きます。本作は、リラの初々しい恋心からはじまり、その5年間にさまざまな体験をしながら成長していくリラの恋愛譚でもあるのです。

大好きな異性の面前で、思ってもいないことを口走ったり、おかしな話し方をしてしまったりするリラの振る舞いを読むと、自らの十代の頃の恋物語を懐かしく思い出す読者も多いのではないでしょうか。本書の最後の最後のセリフを読んで、思わずクスッとしてしまい、救われた思いがします。作者モンゴメリのユーモアあふれる文章の妙味を感じさせてくれる結末のように思います。

本書には戦火を交えるような場面は出てきませんが、第1次世界大戦がどのように進展していったのか、その進捗状況が銃後の人たちの会話や報道などから知ることができます。しかし、当時の世界情勢やカナダの実情に詳しくない日本人の読者にとって、その意味するところを理解するのは容易ではありません。その時に役立つのが、いつものことながら松本侑子さんによる充実した訳注です。この訳注がなかったら、物語の背景を理解することは困難を極めるにちがいありません。

思えば長い旅でした。松本侑子さんが初めて訳された単行本の『赤毛のアン』を手に取ったのはちょうど30年前だったと思います。その後、都内の表参道で開催されていた「赤毛のアンの英語講座」に参加し、初めて松本侑子さんにお会いしました。その時には集英社文庫版の『赤毛のアン』がすでに出版されていて、その場で買った本でもないのに、丁寧にサインしてくださり、感激したのをいまでもよく覚えています。

さらに「英語講座」で知った「松本侑子さんと行くプリンスエドワード島の旅」にも参加し、初めての(そして、たぶん最後になるであろう)海外旅行を経験しました。この旅行で撮った写真やパンフレットの類は、いまでも大切な宝物です。

本書の「訳者あとがき」にも書かれているように、二十代ではじめられた「赤毛のアン」シリーズの翻訳(新訳)は三十年を超え、松本侑子さんも今年「還暦」を迎えられました。松本侑子さんと十歳ちがうわたしは今年「古希」を迎えました。文庫版はその後「集英社文庫」から「文春文庫」に版を移し替え、ついに最終の第8巻『アンの娘リラ』に辿り着きました。長きにわたって「赤毛のアン」シリーズの新訳という訳業を続けてこられた松本侑子さんには、ありきたりの表現ながら頭が下がります。これまでも何度か書き記してきたように、詳細な訳注は単なる訳業の域を超えて研究業績と言うべき偉業でしょう。

グリーン・ゲイブルズで出会ったアンとギルバートも最終刊では、齢五十に手が届く初老の夫婦になっています。二人の頭髪にも白いものが混じりはじめたと書かれていて、思わず自らの頭髪に手をやったところ、白髪を通り越して薄くなっていることにあらためて気がつき笑ってしまいました。物語の中であれ現実であれ、人は皆、老いていくのです。若い頃には思いもよらなかったように。しかし、物語の主人公とともに年月を刻み年老いていく幸せもあると思うのです。

アンの物語はリラに受け継がれ、この長編小説は、深い悲しみとともに、ひとまず平和な日常を取り戻したかのように終わりを迎えます。しかし、現実には遠からず平和な日常は再び軍靴に踏みにじられていくことを、「未来」世代のわたしたちは知っています。

第1次世界大戦、さらに第2次世界大戦を経験したにもかかわらず、いままた第3次世界大戦が近づいているかのような世界に、わたしたちは生きています。第1次世界大戦は局地戦から、第2次世界大戦はナチスのポーランド侵攻からはじまったことを忘れるべきではありません。

それにしても、人間とはなんと愚かな生き物なのでしょうか。しかし、愚かさを嘆いていても何もはじまりません。いま一度、『赤毛のアン』から『アンの娘リラ』まで全8巻を読み直し、そこから更なる「未来」を照射し、平和な日常を希求する意味を問いなおしてみるべき時なのかもしれません。「赤毛のアン」シリーズは、その奥深い楽しさとともに、新たな学びにあふれた豊かな長編小説と捉えてもけっして大げさではないでしょう。わたし自身も人生の終盤に向けて、もう一度、全巻の再読に挑戦してみようと思っています。

昨年2023年の元旦、わたしは『虹の谷のアン』を「前戦争文学」と位置づけました。それに続く本作『アンの娘リラ』はまさしく「戦争文学」の書です。この戦争とは、歴史上で初めての「世界大戦」となった「第1次世界大戦」のことです。大英帝国の一員として参戦したカナダに直接戦禍が及ぶことはありませんでしたが、6万人以上の戦死者を出し、「銃後」の家庭生活や社会にも大きな影響を与えました。

アンとギルバートの3人の息子たちも出征していきます。ある息子は勇猛果敢に志願し、ある息子は新規の空軍に憧れを抱き、そしてある息子は葛藤と逡巡を繰り返し苦悩します。出征する若者たちの心情はけっして同一視して語れるものではなく、今まさにウクライナやロシア、そして中東の地などで戦わざるを得ない人びとの胸の内も同じでしょう。

3人の息子たちの出征を縦糸とすれば、縦糸を結ぶ横糸が本作の主人公「アンの娘リラ」です。リラは「朝の露」とも表現されているように純真な心を持った美しい十代の娘です。本作で描かれる年代は、第1次世界大戦の開始直前から終戦(休戦協定)後までの5年間です。その5年間にリラは、やはり出征していくある若者に恋心を抱きます。本作は、リラの初々しい恋心からはじまり、その5年間にさまざまな体験をしながら成長していくリラの恋愛譚でもあるのです。

大好きな異性の面前で、思ってもいないことを口走ったり、おかしな話し方をしてしまったりするリラの振る舞いを読むと、自らの十代の頃の恋物語を懐かしく思い出す読者も多いのではないでしょうか。本書の最後の最後のセリフを読んで、思わずクスッとしてしまい、救われた思いがします。作者モンゴメリのユーモアあふれる文章の妙味を感じさせてくれる結末のように思います。

本書には戦火を交えるような場面は出てきませんが、第1次世界大戦がどのように進展していったのか、その進捗状況が銃後の人たちの会話や報道などから知ることができます。しかし、当時の世界情勢やカナダの実情に詳しくない日本人の読者にとって、その意味するところを理解するのは容易ではありません。その時に役立つのが、いつものことながら松本侑子さんによる充実した訳注です。この訳注がなかったら、物語の背景を理解することは困難を極めるにちがいありません。

思えば長い旅でした。松本侑子さんが初めて訳された単行本の『赤毛のアン』を手に取ったのはちょうど30年前だったと思います。その後、都内の表参道で開催されていた「赤毛のアンの英語講座」に参加し、初めて松本侑子さんにお会いしました。その時には集英社文庫版の『赤毛のアン』がすでに出版されていて、その場で買った本でもないのに、丁寧にサインしてくださり、感激したのをいまでもよく覚えています。

さらに「英語講座」で知った「松本侑子さんと行くプリンスエドワード島の旅」にも参加し、初めての(そして、たぶん最後になるであろう)海外旅行を経験しました。この旅行で撮った写真やパンフレットの類は、いまでも大切な宝物です。

本書の「訳者あとがき」にも書かれているように、二十代ではじめられた「赤毛のアン」シリーズの翻訳(新訳)は三十年を超え、松本侑子さんも今年「還暦」を迎えられました。松本侑子さんと十歳ちがうわたしは今年「古希」を迎えました。文庫版はその後「集英社文庫」から「文春文庫」に版を移し替え、ついに最終の第8巻『アンの娘リラ』に辿り着きました。長きにわたって「赤毛のアン」シリーズの新訳という訳業を続けてこられた松本侑子さんには、ありきたりの表現ながら頭が下がります。これまでも何度か書き記してきたように、詳細な訳注は単なる訳業の域を超えて研究業績と言うべき偉業でしょう。

グリーン・ゲイブルズで出会ったアンとギルバートも最終刊では、齢五十に手が届く初老の夫婦になっています。二人の頭髪にも白いものが混じりはじめたと書かれていて、思わず自らの頭髪に手をやったところ、白髪を通り越して薄くなっていることにあらためて気がつき笑ってしまいました。物語の中であれ現実であれ、人は皆、老いていくのです。若い頃には思いもよらなかったように。しかし、物語の主人公とともに年月を刻み年老いていく幸せもあると思うのです。

アンの物語はリラに受け継がれ、この長編小説は、深い悲しみとともに、ひとまず平和な日常を取り戻したかのように終わりを迎えます。しかし、現実には遠からず平和な日常は再び軍靴に踏みにじられていくことを、「未来」世代のわたしたちは知っています。

第1次世界大戦、さらに第2次世界大戦を経験したにもかかわらず、いままた第3次世界大戦が近づいているかのような世界に、わたしたちは生きています。第1次世界大戦は局地戦から、第2次世界大戦はナチスのポーランド侵攻からはじまったことを忘れるべきではありません。

それにしても、人間とはなんと愚かな生き物なのでしょうか。しかし、愚かさを嘆いていても何もはじまりません。いま一度、『赤毛のアン』から『アンの娘リラ』まで全8巻を読み直し、そこから更なる「未来」を照射し、平和な日常を希求する意味を問いなおしてみるべき時なのかもしれません。「赤毛のアン」シリーズは、その奥深い楽しさとともに、新たな学びにあふれた豊かな長編小説と捉えてもけっして大げさではないでしょう。わたし自身も人生の終盤に向けて、もう一度、全巻の再読に挑戦してみようと思っています。