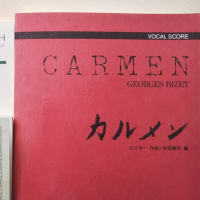

音楽の教科書だったかノートだったかに「もっと音楽、さらに音楽、つねに音楽」のような言葉が誰かの言葉として書かれていた。何だかわからないけれど、凄味がある。

「もっと音楽しましょうよ。」

昔、ある指揮者が言った言葉だ。これは正直言って抵抗がある。何だかわからなくて、具体的などうすれば良いのか不明だからだ。

それでも全然わからない訳ではない。音から音楽になるのは、どういうことなのか。それをずっと考えていると、ある程度その境界線がわかってくる。もっと音楽するとは、その境界線を超えて、さらに向こうへ行こうという意味だ。

では、音から音楽になる瞬間は・・・

一つは人間の意志が働いているかどうかだろう。

そして聴き手の心が動くかどうかにも関わってくる。

この両方が備わっていれば、大抵音楽は感じてくるものだ。(ならば最初からそう言ってよ、と昔の自分なら思ったであろう。そう言うなかれ。その指揮者はそう思ったかどうかわからないからだ。)

そのために、演奏者は音楽の形を様々なところで整えるのである。音の高さ、長さといった、結構原始的なレベルから、音色、強さ、それらの組み合わせ方という高度なレベルまで。

その辺で様々な考え方が出てくるから、なかなか難しいのである。(だから面白いとも言える。)

最近考えさせられたのは、たての線を合わせることの必然性。リズム的な問題、時間軸の問題だが、それが合っていないと音楽を感じられない人と、それを合わせることにエネルギーを注ぐと音楽が無くなってしまう人、この両者が演奏者にも聴衆にもいるようなのである。

たての線が揃っていない音楽、いくらでも見つけることができるから、常にそろう必要は全くないはずだ。一方、揃わないと気持ち悪い箇所というのは厳然と存在する。

その両者の認識がみんな一致していれば何の問題もないのだが、割と一致しないことがある。この状態で「もっと音楽」とは言っていられない。

またいつか考えよう。