「肥満」「貧血」「冷え症」・・・どれもこれも健康業界が喜びそうなお馴染みの言葉である。もう随分前から、これらの文字を電車の吊り広告や本屋などで見かけるようになった。さて、と周りを見回すと、確かに太りすぎや痩せすぎの姿が目立つ。子どもらは朝礼でよく倒れるし、若い女性は電車のプラットホームで貧血で倒れる。アイスクリームが年中売れる一方、冬になれば寝床にあんかを入れたり電気毛布を敷いたり、夏でさえも毛糸の膝掛けを掛けたりして、いつから人間は恒温動物じゃなくなったのだろうかとふと首を傾げてしまう。

もっとも肥満・貧血はともかく、「冷え」に関しては私にも十分な経験があるので、あながち他人事とも思えない。私は子どもの時から半ば冷え症的な体質を持っていた。霜焼けやあかぎれに悩まされ、寒い朝などは指先が痺れる。コーヒーやお茶を飲んで痺れる時もある。寝床が冷たくて足を伸ばしていられない。思えばこんな体に随分悩まされたものだった。しかし幸いなことに、今の私は冷えに悩むことはない。体質を変えることに成功したのだ。そこで今回は「冷え」について、自分の体験を踏まえて少し話をしてみよう。

今や世の中には冷えに関する書物が溢れている。「体質改善」「冷えがとれる」「体温を上げて治る」等など、さてありすぎて、どの本がいいのだろうと迷うほどだ。表紙や目次を見れば、あたかもこれ一冊で冷えが完全に克服できると思わせるようなものばかり。どの著者もそれなりにもっともらしい肩書を持っている。しかし私は知っている。これらの本の内容は、随所に間違いが多く、情報として欠陥だらけで、よしんば正しいと思われるところばかりを実践したとしても、まず冷えはなくならない。ただ売れればいい、名を売りたいとの理由でセンセーショナルに書きたてている、大衆迎合的なものばかりである。これを鵜呑みにしてやり続けてもさっぱり効果が上がらないものだから、結果としてこれら書籍の寿命はとても短い。

冷えに向かい合うには、まず自分の冷え体質がどうやってできたのかを知らなくてはならない。そうすれば自ずとそれを変える方法が浮かんでくる。私の冷え対策もこのようなアプローチから始まった。しかし流布しているメディアには不完全なものが多いので、正直のところ本質を掴むのに随分と時間がかかってしまった。そもそも何かを食べたり軽いエクササイズをしたくらいで体質が改善されるのなら、世の中にはとうに癌も冷えもアレルギーもなくなっている。

人には個人差があって、症状やその解決策を十把一絡げに語れるものではない。しかし基本的な事柄を踏まえ、各自が自分の特異性を考慮しつつ自分自身の状態を解明していくことは可能である。そのためにここではまず、人体が体温を調節する仕組みと、「冷え体質」ができるメカニズムについて把握することから話を進めたい。

冷えは現代病だ、とある人が言う。しかしこれはある意味当たってはいるが、厳密には正しくない。「冷え」は遥か昔から知られている、一つの半病的な症状または体質のことを言う。昔の医学書や薬学書に「冷え」について言及し、それに対する治療法が記されていることからもそれが伺える。例えば、漢方医学で医聖と言われる張仲景(2世紀、後漢の医師。張機とも)が編纂した中国医学の古典に「傷寒論」があるが、「傷寒」とは「風寒の邪を感じて生体が傷つくこと」であり、書中には大建中湯、麻黄湯、葛根湯などの、今日でいう冷えや風邪に対する処方薬についての記載がある。

後にも触れるが、冷えは暖衣飽食、暖房設備や保温性の高い住居の普及と足並みをそろえて現れたことを考えると、むしろ肥満や糖尿病、眼精疲労、ノイローゼ、虫歯などの、文明の発展が生んだ「文明病」の一つと言えるかもしれない。それに戦時下や食糧難のような物質的に窮迫した状況では、冷えなどはあまり騒がれないものである。その意味でなら、現代の西欧や日本は、人類史上特に「冷えの多い社会」と言えると思う。

一般的に「冷え症」と呼ばれるものは、身体の末梢部を冷たく感じる自覚のことである。さまざまな随伴症状を伴い、特に女性に多く見られるものであるが病気として認められてはおらず、健康や生活の質に悪影響を及ぼしながらも、西洋医学では治療の対象にはなっていない。

その反面東洋医学では、冷え症は「未病」(一応健康状態の範囲にはあるが病気に著しく近い身体または心の状態)として重視されている。ここでは原因に応じて水毒、気虚、瘀血と、同じ冷え症といってもさまざまなタイプに分類されている。一般的に冷え症に伴う症状として、爪の色の変化、手足の痛み、足のむくみ、腰痛、しびれ、肩こり、霜焼けが多く挙げられる。また不眠や頻尿、めまい、便秘など自律神経系の症状も多いらしい。これは、冷えを発症する多くのケースが「自律神経の失調」を原因としているためである。

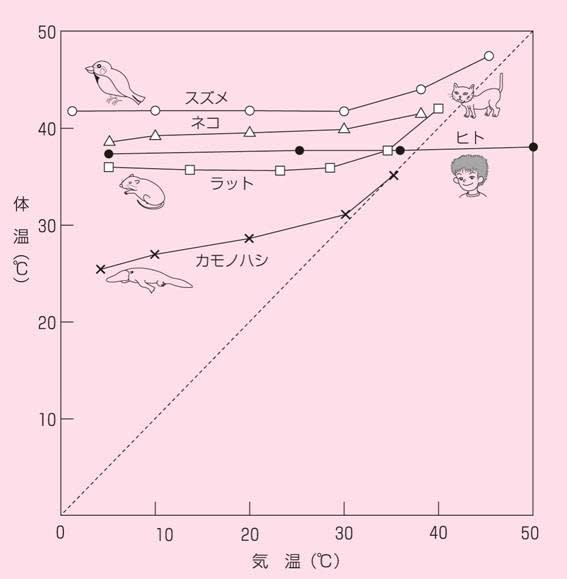

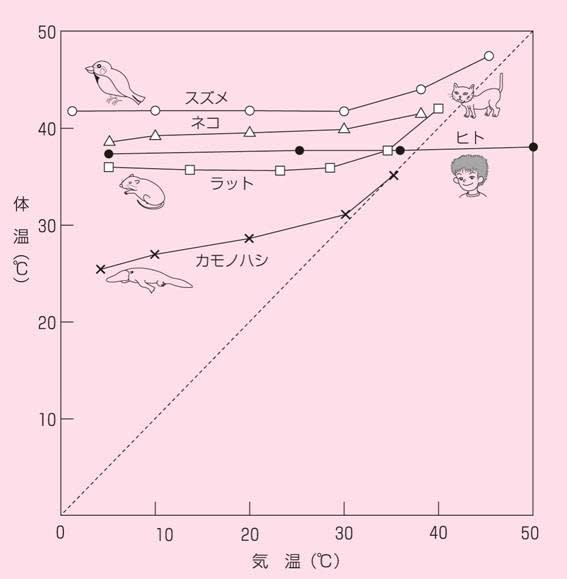

気温や水温など周囲の温度に左右されることなく、自らの体温を一定に保つことができる動物を「恒温動物」と呼び、生物界では哺乳類・鳥類を中心に幅広く分布している。下図は主な恒温動物の外気温に対する体温変化を表したものである。

「生理学はじめの一歩―ホメオスタシスの維持と脳」より転載させていただきました。

ご覧のとおり、ここに挙げた動物たちはみな概して寒さには強いが、気温が30℃を超えると次第に体温が上がりだすものが多い。ところがヒトだけは、外気温が5℃でも50℃でも、体温を一定レベル(37℃)に維持できている。このあたりに、ヒトが熱帯から北極圏まで生物種としては稀なほど広範囲に分布を広げえた秘密が隠されているようだ。少なくとも体温調節という観点からは、ヒトは極めて優れているのである。

ここで、人体が体温を調節する仕組みについて見てみよう。

自分の体の温度を一定、例えば37℃に保つためには、まず脳が自身の体温を常に把握しておく必要がある。その役割を担うのが「間脳視床下部」である。ここは体温調節中枢であるとともに、交感神経・副交感神経機能ならびに内分泌機能を総合的に調節する、言ってみれば人体機能のコントロール・センターである。

図の赤い部分が視床下部

この視床下部が脳のほぼ中心部に位置するのにはそれなりの理由がある。それはこれが脳の機能の中でも特に枢要な役割を占めるので、外部からの影響に対して特に守られるべきものであること。それと体温調節のセンサーとしては、まずなによりも「脳」の温度を把握しなければならないことからである。なぜなら脳は人体の中でもっとも優先的に守られるべき場所であり、かつ脳細胞は温度変化に対してとても弱い。

さて、視床下部が測る温度はもちろん脳だけのものではない。ここから人体の各部に神経が張り巡らされ、その末端に温度センサーが据えられている。特に皮膚に据えられた温度センサーは、温度の絶対値よりもむしろその変化に強く反応するよう作られている。これら体温測定網によって、私たちは手足が冷えていたり、下腹が冷えているのを感じとることができる。

温度調節という観点からは、中でも重要なのは体の中央部、脊髄とその周辺部の温度である。ここには体を機能させる極めて重要な器官が集中している。だからここが冷えたり温まりすぎたりすると、それに対して視床下部は即座に反応する。例えば、手を冷水に晒してもさしたるリアクションはないが、背中や首筋に水を浴びせられると途端に寒気を感じて体が震える。これは視床下部が集められる温度情報に対して選択的に反応することを意味する。

さて、例えば視床下部が「寒さ」を感知して体を温める必要を感じたとする。すると視床下部は交感神経をとおして各部に指令を発し、結果として次のような反応が生まれる。ちなみに交感神経と副交感神経の2つで「自律神経」が構成される。自律神経とは、循環、呼吸、消化、体温調節、内分泌機能、生殖機能、代謝のような、人体の不随意な機能(自分ではコントロールできない自動的に働く部分)を制御する神経系である。

つまり大きく言えば、寒さに対して人体は①体熱産生、②血流促進、という二つの反応を行うことによって、体表から奪われる熱を補おうとする。

「ヒトの体温は一定に保たれる」とはいっても、人体全体がすべて同じ温度ではない。下図は寒冷・温暖各環境下における人体内部の温度分布を表したものである(出典は前出と同じく「生理学はじめの一歩―ホメオスタシスの維持と脳」)。

見てわかるとおり、体は中心から外へ向けて、体温は次第に低下している。また脳・脊髄を中心とした体の中枢部分は、外部の気温の変化にかかわらず常に37℃という適温をキープしている。

したがって寒冷環境下において体温を維持するためには、新たな体熱の産生と血流の促進が必要なことがわかる。産生される体熱のおよそ60%は骨格筋で作られ、残りのうち20%は肝臓で作られる。また血液循環によって、身体中央部の熱は周縁部分に伝達される。どんな寒冷化でも血液が循環することにより、皮膚に近接する筋肉細胞は常時栄養分を補給され、それを用いて体熱産生を行い、熱をまた血液に乗せて循環させるという「体熱産生機能」を果たすことができる。

寒冷時には脳下垂体の指令により体表に分布する皮膚や粘膜の血管は収縮するが、これは言うまでもなく熱を無駄に体外に放散させないためである。しかしその一方で、アドレナリンの作用により心・肝・骨格筋の血管は拡張する。それと同時に心拍数は増加して血圧は上昇し、血流量はそれ以前より格段に増える。これは心臓・肝臓・骨格筋による体熱産生能を高める効果をもたらす。また体表部分において血管が収縮するといっても、それはそこでの血流量の低下を意味するとは限らない。確かに血液はより血管が拡張している筋肉や心臓・肝臓の方に多く流れるが、全体の血流量が増加しているので、皮膚への血流量が急激に減るということはない。

体表面の血管が細くなる反面、血流はそれほど減らない(増える場合もあるかもしれない)ので、つまりはそれだけ血管を流れる血流速度が増加するのである。寒いときは温暖時よりも速い速度で皮下の血液は流れている。もっともそうでなければ細胞は壊死してしまう。

そして更に外気温が下がると、極度に収縮した毛細血管は心臓から送られてくる血流量をどうにも処理しきれなくなる。このような時に緊急避難的に働くのが、動静脈吻合枝(いわゆる「グローミュー」)である。これは毛細血管手前の動脈とその延長線上の静脈を直に結ぶ血液のバイパス路で、普段は閉じているが、いざという時に毛細血管で処理しきれない分の血流量を一時的に引き受ける役割を果たす。

「西郷派大東流の呼吸法」より借用。一部修正あり。

グローミューが機能している際も、毛細血管自体は相変わらず置かれた状態で最大可能な血液量を流してるので(つまり、グローミューが開くのと引き換えに毛細血管が閉じるわけではない)、末端に近接する細胞には引き続き必要な栄養分が補給される。ただしこれは「最低限生きながらえている」ような状況なので、この状態が長く続くのはもちろん好ましいことではない。

このグローミューの存在意義は、なによりも毛細血管の能力を超える血流を外に逃がすことによって血圧を血管壁の許容範囲内に収める、つまり血管の破損を防ぐことにある。これが正常に機能しないと殊に寒冷時、または急な筋肉運動時などに、毛細血管が破れて内出血を引き起こす可能性がある。これが脳で起これば脳内出血や脳溢血、クモ膜下出血、出血性脳梗塞である。

さて、左の小さい図は生物の教科書などで一般に見かける「毛細血管の概念図」である。動脈血管は先端に行くほど細く、網の目のように分岐し、ある一点を境に今度は収束して太くなり、静脈流としてCO2や老廃物を肺に運ぶとある。このように「動脈・毛細血管・静脈」から構成されるものを「閉鎖血管系」という。毛細血管がなく、動脈の先端が組織液に開いている「開放血管系」と対比する言葉である。開放血管系は節足動物、軟体動物などの下等動物群に多く、閉鎖血管系はヒトを始めとした脊索動物や環形動物に見られる。

毛細血管の説明として、大雑把にはこれでいいだろう。しかしここで「冷えのメカニズム」を説くに際しては、少々説明不足である。

毛細血管は先に行くほど細くなり、毛細血管壁は赤血球・血小板・血漿タンパク質といった大きなものを除いた他のすべての物質を血管外へ流出させる。血管の外は体細胞を取り巻く組織液(間質液とも言う)である。血管から組織液へ流出する物質は、主に血液の血漿成分で、水、アミノ酸、脂肪酸、糖類(グルコース)、無機塩類、酵素、ホルモン、リンパ球、神経伝達物質からなり、血液全体のおよそ55%を占める。

つまり毛細血管の先端は実質上、半分以上は細胞間に開放されているのである。体細胞は内部を細胞内液で満たされ、外部を組織液で覆われている。つまり個々の細胞は、組織液のプールにどっぷりと浸った状態にある。運ばれた血液の過半は毛細血管壁から組織液に拡散し、細胞間を経巡る。その過程で酸素や栄養分が細胞内に取り込まれ、逆にCO2や老廃物は細胞内から組織液に逆流入する。そして老廃物などを抱えた組織液が、今度は別の毛細血管、つまり静脈の末端部に流れ込む。つまり血液の半分は血流本来の役割を果たすために、

というルートを辿る。つまり正確に言えば、閉鎖血管系とはいえ、毛細血管の先端は「半・開放」されているのである。もっともそうでなければ細胞に栄養分を渡すことができない。毛細血管から組織液を経て再び毛細血管に至るこれらの流れは、すべて体液間の圧力(血圧)と浸透圧の差によって作られる。

だから毛細血管の開放された側面を図示するならば、それは上図右側のような「樹木の枝が頭上で交差している様子」で表わされる。このことを一つの喩を用いて言い表すと、毛細血管動脈と静脈が、接合部でその径の半分だけ、間に薄いスポンジをかませた状態で向き合っているようなものである。血流は圧力によって動脈⇒半分はスポンジ・半分は血管⇒静脈の順に流れる。このスポンジ層は血管の径の半分程度だからまだ、血流が速くなった際にも血液は静脈まで即時全量流れ込むことができる。

このことを理解すると、「冷え」とその症状に関する原理が理解しやすい。

毛細血管の先端部は、僅か数ミクロンという細さである。だからもし血管壁が柔軟性を失くしたり、血液中を中性脂肪やタンパク質などの高分子化合物が頻繁に流れるようになると、これら微細な部分が詰まり、結果的に血管細胞が壊死してしまう。つまり血管の末端部が部分的に消失または機能しなくなる。この状態はつまり、動脈と静脈の接合部が、すべてスポンジ部分だけになったようなものである。するとスポンジ層が壁のように作用して血流を阻み、静脈は血液をすんなりと受け取ることができない。その結果、スポンジ部分は貯留した血液とその圧力を受けて膨張する。

毛細血管末端部が少々寸断されたからといって、人体が即、死に至るわけではない。血液の流れからすれば、血管路が減った分血液の流れは多少悪くなり、細胞間組織液として流れる部分が広がっただけである。しかし血管中と血管外とを比べると、体液が流れる速度には格段な差がある。例えば高速道路と一般道の差である。更に寒冷時ともなると、ただでさえ血管の数が少なくなってるうえにその径までもが狭くなる。これでは細胞が必要とする血流を確保できない。よって体細胞は補給を絶たれ、また組織液に過大な圧力と血液が流れ込むのでその面からも、機能不全に陥ってしまう。体熱産生能力は奪われ、また体の中心部から運ばれる熱も欠乏する状態、これが「冷え」である。そして体液の貯留した部分が「鬱血」となる。

消滅した毛細血管が多ければ多いほど鬱血部分も広がる。それは外面的には、赤くなった手指や鼻、ほっぺたとなり、体感的には「かじかみ」となって顕れる。鬱血状態が長く続くと細胞は炎症を起こす。これが「むくみ」や「霜焼け」発症のメカニズムである。更にこの状態が続けば細胞は壊死し、ひびやあかぎれ、甚だしくは凍傷にまでつながる。

霜焼けは、このように細胞間における血液の貯留とそれに伴う細胞の機能不全が原因であり、グローミューが機能するかどうかとは基本的には無関係である(ただグローミューの機能不全は鬱血を更に助長する)。しかし毛細血管が障害を受けるほど不適切な生活習慣の人は、同じ要因からグローミューもダメージを受けている場合が高いので、しばしば霜焼け体質の人は折あらば内出血しやすい。グローミューの機能低下は、即血管の破裂につながるのである。

また細胞機能が阻害されるということは、そこでの体熱産生能も低くなるということなので、少なくとも鬱血や炎症部分はますます冷えやすいということになる。体熱産生の主役には骨格筋や肝臓が挙げられるが、その他の臓器や皮膚も、やはり熱産生している。

さて、ここまで寒さによる刺激から体温を上げるまでの仕組みを具体的に、交感神経の絡む働きから概略述べたが、視床下部が出す指令は自律神経系統のみではない。例えば「ホルモン」の面からも体温調節は行われる。しかしそれらを細かく述べてもここでの主題にあまり関係がないので割愛する。いずれにせよ一つの部分に障害を受けても他の部分が機能して人体の恒常性は保たれるようにできている。ヒトの体の優れた面であり、種の生き残りをかけた知恵でもある。

(つづく)

もっとも肥満・貧血はともかく、「冷え」に関しては私にも十分な経験があるので、あながち他人事とも思えない。私は子どもの時から半ば冷え症的な体質を持っていた。霜焼けやあかぎれに悩まされ、寒い朝などは指先が痺れる。コーヒーやお茶を飲んで痺れる時もある。寝床が冷たくて足を伸ばしていられない。思えばこんな体に随分悩まされたものだった。しかし幸いなことに、今の私は冷えに悩むことはない。体質を変えることに成功したのだ。そこで今回は「冷え」について、自分の体験を踏まえて少し話をしてみよう。

今や世の中には冷えに関する書物が溢れている。「体質改善」「冷えがとれる」「体温を上げて治る」等など、さてありすぎて、どの本がいいのだろうと迷うほどだ。表紙や目次を見れば、あたかもこれ一冊で冷えが完全に克服できると思わせるようなものばかり。どの著者もそれなりにもっともらしい肩書を持っている。しかし私は知っている。これらの本の内容は、随所に間違いが多く、情報として欠陥だらけで、よしんば正しいと思われるところばかりを実践したとしても、まず冷えはなくならない。ただ売れればいい、名を売りたいとの理由でセンセーショナルに書きたてている、大衆迎合的なものばかりである。これを鵜呑みにしてやり続けてもさっぱり効果が上がらないものだから、結果としてこれら書籍の寿命はとても短い。

冷えに向かい合うには、まず自分の冷え体質がどうやってできたのかを知らなくてはならない。そうすれば自ずとそれを変える方法が浮かんでくる。私の冷え対策もこのようなアプローチから始まった。しかし流布しているメディアには不完全なものが多いので、正直のところ本質を掴むのに随分と時間がかかってしまった。そもそも何かを食べたり軽いエクササイズをしたくらいで体質が改善されるのなら、世の中にはとうに癌も冷えもアレルギーもなくなっている。

人には個人差があって、症状やその解決策を十把一絡げに語れるものではない。しかし基本的な事柄を踏まえ、各自が自分の特異性を考慮しつつ自分自身の状態を解明していくことは可能である。そのためにここではまず、人体が体温を調節する仕組みと、「冷え体質」ができるメカニズムについて把握することから話を進めたい。

冷えは現代病だ、とある人が言う。しかしこれはある意味当たってはいるが、厳密には正しくない。「冷え」は遥か昔から知られている、一つの半病的な症状または体質のことを言う。昔の医学書や薬学書に「冷え」について言及し、それに対する治療法が記されていることからもそれが伺える。例えば、漢方医学で医聖と言われる張仲景(2世紀、後漢の医師。張機とも)が編纂した中国医学の古典に「傷寒論」があるが、「傷寒」とは「風寒の邪を感じて生体が傷つくこと」であり、書中には大建中湯、麻黄湯、葛根湯などの、今日でいう冷えや風邪に対する処方薬についての記載がある。

後にも触れるが、冷えは暖衣飽食、暖房設備や保温性の高い住居の普及と足並みをそろえて現れたことを考えると、むしろ肥満や糖尿病、眼精疲労、ノイローゼ、虫歯などの、文明の発展が生んだ「文明病」の一つと言えるかもしれない。それに戦時下や食糧難のような物質的に窮迫した状況では、冷えなどはあまり騒がれないものである。その意味でなら、現代の西欧や日本は、人類史上特に「冷えの多い社会」と言えると思う。

一般的に「冷え症」と呼ばれるものは、身体の末梢部を冷たく感じる自覚のことである。さまざまな随伴症状を伴い、特に女性に多く見られるものであるが病気として認められてはおらず、健康や生活の質に悪影響を及ぼしながらも、西洋医学では治療の対象にはなっていない。

その反面東洋医学では、冷え症は「未病」(一応健康状態の範囲にはあるが病気に著しく近い身体または心の状態)として重視されている。ここでは原因に応じて水毒、気虚、瘀血と、同じ冷え症といってもさまざまなタイプに分類されている。一般的に冷え症に伴う症状として、爪の色の変化、手足の痛み、足のむくみ、腰痛、しびれ、肩こり、霜焼けが多く挙げられる。また不眠や頻尿、めまい、便秘など自律神経系の症状も多いらしい。これは、冷えを発症する多くのケースが「自律神経の失調」を原因としているためである。

気温や水温など周囲の温度に左右されることなく、自らの体温を一定に保つことができる動物を「恒温動物」と呼び、生物界では哺乳類・鳥類を中心に幅広く分布している。下図は主な恒温動物の外気温に対する体温変化を表したものである。

「生理学はじめの一歩―ホメオスタシスの維持と脳」より転載させていただきました。

ご覧のとおり、ここに挙げた動物たちはみな概して寒さには強いが、気温が30℃を超えると次第に体温が上がりだすものが多い。ところがヒトだけは、外気温が5℃でも50℃でも、体温を一定レベル(37℃)に維持できている。このあたりに、ヒトが熱帯から北極圏まで生物種としては稀なほど広範囲に分布を広げえた秘密が隠されているようだ。少なくとも体温調節という観点からは、ヒトは極めて優れているのである。

ここで、人体が体温を調節する仕組みについて見てみよう。

自分の体の温度を一定、例えば37℃に保つためには、まず脳が自身の体温を常に把握しておく必要がある。その役割を担うのが「間脳視床下部」である。ここは体温調節中枢であるとともに、交感神経・副交感神経機能ならびに内分泌機能を総合的に調節する、言ってみれば人体機能のコントロール・センターである。

図の赤い部分が視床下部

この視床下部が脳のほぼ中心部に位置するのにはそれなりの理由がある。それはこれが脳の機能の中でも特に枢要な役割を占めるので、外部からの影響に対して特に守られるべきものであること。それと体温調節のセンサーとしては、まずなによりも「脳」の温度を把握しなければならないことからである。なぜなら脳は人体の中でもっとも優先的に守られるべき場所であり、かつ脳細胞は温度変化に対してとても弱い。

さて、視床下部が測る温度はもちろん脳だけのものではない。ここから人体の各部に神経が張り巡らされ、その末端に温度センサーが据えられている。特に皮膚に据えられた温度センサーは、温度の絶対値よりもむしろその変化に強く反応するよう作られている。これら体温測定網によって、私たちは手足が冷えていたり、下腹が冷えているのを感じとることができる。

温度調節という観点からは、中でも重要なのは体の中央部、脊髄とその周辺部の温度である。ここには体を機能させる極めて重要な器官が集中している。だからここが冷えたり温まりすぎたりすると、それに対して視床下部は即座に反応する。例えば、手を冷水に晒してもさしたるリアクションはないが、背中や首筋に水を浴びせられると途端に寒気を感じて体が震える。これは視床下部が集められる温度情報に対して選択的に反応することを意味する。

さて、例えば視床下部が「寒さ」を感知して体を温める必要を感じたとする。すると視床下部は交感神経をとおして各部に指令を発し、結果として次のような反応が生まれる。ちなみに交感神経と副交感神経の2つで「自律神経」が構成される。自律神経とは、循環、呼吸、消化、体温調節、内分泌機能、生殖機能、代謝のような、人体の不随意な機能(自分ではコントロールできない自動的に働く部分)を制御する神経系である。

アドレナリンの分泌 ⇒心拍数と血圧上昇、血糖量の増加など

立毛筋の収縮 ⇒いわゆる「鳥肌」

体表血管の収縮 ⇒体熱の放散防止

骨格筋の震え ⇒体熱産生

心拍の上昇 ⇒血流量の増加

つまり大きく言えば、寒さに対して人体は①体熱産生、②血流促進、という二つの反応を行うことによって、体表から奪われる熱を補おうとする。

「ヒトの体温は一定に保たれる」とはいっても、人体全体がすべて同じ温度ではない。下図は寒冷・温暖各環境下における人体内部の温度分布を表したものである(出典は前出と同じく「生理学はじめの一歩―ホメオスタシスの維持と脳」)。

見てわかるとおり、体は中心から外へ向けて、体温は次第に低下している。また脳・脊髄を中心とした体の中枢部分は、外部の気温の変化にかかわらず常に37℃という適温をキープしている。

したがって寒冷環境下において体温を維持するためには、新たな体熱の産生と血流の促進が必要なことがわかる。産生される体熱のおよそ60%は骨格筋で作られ、残りのうち20%は肝臓で作られる。また血液循環によって、身体中央部の熱は周縁部分に伝達される。どんな寒冷化でも血液が循環することにより、皮膚に近接する筋肉細胞は常時栄養分を補給され、それを用いて体熱産生を行い、熱をまた血液に乗せて循環させるという「体熱産生機能」を果たすことができる。

寒冷時には脳下垂体の指令により体表に分布する皮膚や粘膜の血管は収縮するが、これは言うまでもなく熱を無駄に体外に放散させないためである。しかしその一方で、アドレナリンの作用により心・肝・骨格筋の血管は拡張する。それと同時に心拍数は増加して血圧は上昇し、血流量はそれ以前より格段に増える。これは心臓・肝臓・骨格筋による体熱産生能を高める効果をもたらす。また体表部分において血管が収縮するといっても、それはそこでの血流量の低下を意味するとは限らない。確かに血液はより血管が拡張している筋肉や心臓・肝臓の方に多く流れるが、全体の血流量が増加しているので、皮膚への血流量が急激に減るということはない。

体表面の血管が細くなる反面、血流はそれほど減らない(増える場合もあるかもしれない)ので、つまりはそれだけ血管を流れる血流速度が増加するのである。寒いときは温暖時よりも速い速度で皮下の血液は流れている。もっともそうでなければ細胞は壊死してしまう。

そして更に外気温が下がると、極度に収縮した毛細血管は心臓から送られてくる血流量をどうにも処理しきれなくなる。このような時に緊急避難的に働くのが、動静脈吻合枝(いわゆる「グローミュー」)である。これは毛細血管手前の動脈とその延長線上の静脈を直に結ぶ血液のバイパス路で、普段は閉じているが、いざという時に毛細血管で処理しきれない分の血流量を一時的に引き受ける役割を果たす。

「西郷派大東流の呼吸法」より借用。一部修正あり。

グローミューが機能している際も、毛細血管自体は相変わらず置かれた状態で最大可能な血液量を流してるので(つまり、グローミューが開くのと引き換えに毛細血管が閉じるわけではない)、末端に近接する細胞には引き続き必要な栄養分が補給される。ただしこれは「最低限生きながらえている」ような状況なので、この状態が長く続くのはもちろん好ましいことではない。

このグローミューの存在意義は、なによりも毛細血管の能力を超える血流を外に逃がすことによって血圧を血管壁の許容範囲内に収める、つまり血管の破損を防ぐことにある。これが正常に機能しないと殊に寒冷時、または急な筋肉運動時などに、毛細血管が破れて内出血を引き起こす可能性がある。これが脳で起これば脳内出血や脳溢血、クモ膜下出血、出血性脳梗塞である。

さて、左の小さい図は生物の教科書などで一般に見かける「毛細血管の概念図」である。動脈血管は先端に行くほど細く、網の目のように分岐し、ある一点を境に今度は収束して太くなり、静脈流としてCO2や老廃物を肺に運ぶとある。このように「動脈・毛細血管・静脈」から構成されるものを「閉鎖血管系」という。毛細血管がなく、動脈の先端が組織液に開いている「開放血管系」と対比する言葉である。開放血管系は節足動物、軟体動物などの下等動物群に多く、閉鎖血管系はヒトを始めとした脊索動物や環形動物に見られる。

毛細血管の説明として、大雑把にはこれでいいだろう。しかしここで「冷えのメカニズム」を説くに際しては、少々説明不足である。

毛細血管は先に行くほど細くなり、毛細血管壁は赤血球・血小板・血漿タンパク質といった大きなものを除いた他のすべての物質を血管外へ流出させる。血管の外は体細胞を取り巻く組織液(間質液とも言う)である。血管から組織液へ流出する物質は、主に血液の血漿成分で、水、アミノ酸、脂肪酸、糖類(グルコース)、無機塩類、酵素、ホルモン、リンパ球、神経伝達物質からなり、血液全体のおよそ55%を占める。

つまり毛細血管の先端は実質上、半分以上は細胞間に開放されているのである。体細胞は内部を細胞内液で満たされ、外部を組織液で覆われている。つまり個々の細胞は、組織液のプールにどっぷりと浸った状態にある。運ばれた血液の過半は毛細血管壁から組織液に拡散し、細胞間を経巡る。その過程で酸素や栄養分が細胞内に取り込まれ、逆にCO2や老廃物は細胞内から組織液に逆流入する。そして老廃物などを抱えた組織液が、今度は別の毛細血管、つまり静脈の末端部に流れ込む。つまり血液の半分は血流本来の役割を果たすために、

毛細血管(動脈)

↓

50%以上が細胞間の組織液へと流入

(ここで細胞内液との間で運び込んだ物質のやり取りが行われる)

↓

毛細血管(静脈)

というルートを辿る。つまり正確に言えば、閉鎖血管系とはいえ、毛細血管の先端は「半・開放」されているのである。もっともそうでなければ細胞に栄養分を渡すことができない。毛細血管から組織液を経て再び毛細血管に至るこれらの流れは、すべて体液間の圧力(血圧)と浸透圧の差によって作られる。

だから毛細血管の開放された側面を図示するならば、それは上図右側のような「樹木の枝が頭上で交差している様子」で表わされる。このことを一つの喩を用いて言い表すと、毛細血管動脈と静脈が、接合部でその径の半分だけ、間に薄いスポンジをかませた状態で向き合っているようなものである。血流は圧力によって動脈⇒半分はスポンジ・半分は血管⇒静脈の順に流れる。このスポンジ層は血管の径の半分程度だからまだ、血流が速くなった際にも血液は静脈まで即時全量流れ込むことができる。

このことを理解すると、「冷え」とその症状に関する原理が理解しやすい。

毛細血管の先端部は、僅か数ミクロンという細さである。だからもし血管壁が柔軟性を失くしたり、血液中を中性脂肪やタンパク質などの高分子化合物が頻繁に流れるようになると、これら微細な部分が詰まり、結果的に血管細胞が壊死してしまう。つまり血管の末端部が部分的に消失または機能しなくなる。この状態はつまり、動脈と静脈の接合部が、すべてスポンジ部分だけになったようなものである。するとスポンジ層が壁のように作用して血流を阻み、静脈は血液をすんなりと受け取ることができない。その結果、スポンジ部分は貯留した血液とその圧力を受けて膨張する。

毛細血管末端部が少々寸断されたからといって、人体が即、死に至るわけではない。血液の流れからすれば、血管路が減った分血液の流れは多少悪くなり、細胞間組織液として流れる部分が広がっただけである。しかし血管中と血管外とを比べると、体液が流れる速度には格段な差がある。例えば高速道路と一般道の差である。更に寒冷時ともなると、ただでさえ血管の数が少なくなってるうえにその径までもが狭くなる。これでは細胞が必要とする血流を確保できない。よって体細胞は補給を絶たれ、また組織液に過大な圧力と血液が流れ込むのでその面からも、機能不全に陥ってしまう。体熱産生能力は奪われ、また体の中心部から運ばれる熱も欠乏する状態、これが「冷え」である。そして体液の貯留した部分が「鬱血」となる。

消滅した毛細血管が多ければ多いほど鬱血部分も広がる。それは外面的には、赤くなった手指や鼻、ほっぺたとなり、体感的には「かじかみ」となって顕れる。鬱血状態が長く続くと細胞は炎症を起こす。これが「むくみ」や「霜焼け」発症のメカニズムである。更にこの状態が続けば細胞は壊死し、ひびやあかぎれ、甚だしくは凍傷にまでつながる。

霜焼けは、このように細胞間における血液の貯留とそれに伴う細胞の機能不全が原因であり、グローミューが機能するかどうかとは基本的には無関係である(ただグローミューの機能不全は鬱血を更に助長する)。しかし毛細血管が障害を受けるほど不適切な生活習慣の人は、同じ要因からグローミューもダメージを受けている場合が高いので、しばしば霜焼け体質の人は折あらば内出血しやすい。グローミューの機能低下は、即血管の破裂につながるのである。

また細胞機能が阻害されるということは、そこでの体熱産生能も低くなるということなので、少なくとも鬱血や炎症部分はますます冷えやすいということになる。体熱産生の主役には骨格筋や肝臓が挙げられるが、その他の臓器や皮膚も、やはり熱産生している。

さて、ここまで寒さによる刺激から体温を上げるまでの仕組みを具体的に、交感神経の絡む働きから概略述べたが、視床下部が出す指令は自律神経系統のみではない。例えば「ホルモン」の面からも体温調節は行われる。しかしそれらを細かく述べてもここでの主題にあまり関係がないので割愛する。いずれにせよ一つの部分に障害を受けても他の部分が機能して人体の恒常性は保たれるようにできている。ヒトの体の優れた面であり、種の生き残りをかけた知恵でもある。

(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます