興味のない方はリアクションスルー歓迎です

興味のない方はリアクションスルー歓迎です

五十音絵本レビューも今回の「ろ」と、次回の「わ」を残すのみです。

でも、「わ」が終わった後、「ベスト30冊」を選んでみようかなと考え中。

「ろ」の絵本は5冊全部、外国人作家さんのものになりました。

ローラとつくるあなたのせかい ローラ・カーリン作 ひろまつゆきこ 訳 BL出版

ローラとつくるあなたのせかい ローラ・カーリン作 ひろまつゆきこ 訳 BL出版

この作品の主人公、というよりナビゲーターはローラという女の子。作者のローラさんの、子供の頃の姿なのかな?

それにしても何とクリエイティブなのでしょう~

ローラちゃんは自分の家、その家の周りの町、など自分の世界を作っていくのと並行して、こちら(読者)にもあなただったらどう?という問いをたくさん投げかけてくれる。

それに従って読者も自分の世界をつくってみると相当楽しいことになるだろうなと思う。たとえ絵心がなくても。

ふつうの目覚ましで目を覚ますのでなく、「あなたなら、なににおこしてもらいたい?みるめざまし?きくめざまし?それとも、におうめざまし?」という問いに対して、私がすぐに思いついたのは「モフモフの毛で頬を触られて起こしてもらいたい」(笑)(笑)

ローラちゃんほどクリエイティブでなくても、実際に紙の上に絵を描いたりしなくても、「いまあるくらし」の中に「ひらめき」を生み出すには、「忙しい」で終わってしまうあくせくした毎日ではなく、自分の好きなことや自分の周りの世界のディテールに心を向けることが大事ですね。

そうすれば自分の世界がより美しく、楽しく、新鮮なものになると思います。そういう丁寧な生活がしたいな。

60秒のきせき 子ネコがつくったピアノ曲 レズリア・ニューマン ぶん エイミー・ジューン・ベイツ え 小川仁央 やく

60秒のきせき 子ネコがつくったピアノ曲 レズリア・ニューマン ぶん エイミー・ジューン・ベイツ え 小川仁央 やく

このお話は実話がもとになっているそう。

1992年に生まれた、ケツェル(ユダヤのことばで「子ネコ」)と名付けられた子ネコがピアノの鍵盤の上を歩いて偶然生まれた短い曲

もちろん、その偶然の音を書き留めたのは飼い主のモシェさんなのだけれど、モシェがケツェルの名前で応募したコンテストでケツェルの曲は見事特別賞を受賞

日本でも「猫の駅長さん」などが人気だけれど、「猫の作曲家」ケツェルも当時、新聞などに載って有名になったみたいです。

一体、どんな曲なのか聞いて見たくてYouTubeで探したら一応ヒットしました。ほんの20秒ほどですが。。。

ふーむなかなか味わい深い。「日常のささやかな出来事に奇跡を見出す」というのは先のローラちゃんのクリエイティブさと共通するものがありますね。

6この点 点字を発明したルイ・ブライユのおはなし ジェン・ブライアント 文 ボリス・クリコフ 絵 日当陽子 訳 岩崎書店

6この点 点字を発明したルイ・ブライユのおはなし ジェン・ブライアント 文 ボリス・クリコフ 絵 日当陽子 訳 岩崎書店

これも実在した人物のお話です。ルイ・ブライユさんは1809年生まれ、1852年没。

点字は英語でもBraille(braille、発音はブレイル)ですが、発明者の名前から来ていることは知りませんでした。

ブライユさんの子供のころから悲しい事故で視力をなくし、盲学校での勉強を経て点字を発明するまでの伝記が、絵本という短いストーリーの制約もある中、一人称の語りでうまくまとまっています。

ところどころに出てくる、カタカナ表記での短いフランス語が素敵。

表紙見返しの遊びに点字のアルファベット表、裏表紙に日本語の点字五十音表が載っています。

ロージーのひよこはどこ? パット・ハッチンス さく こみやゆう やく 好学社

ロージーのひよこはどこ? パット・ハッチンス さく こみやゆう やく 好学社

とある農場の鶏小屋。場面はほぼその鶏小屋の近くから変わらない。

自分が生んだ卵からひよこがかえったけれど、ひよこはどこにいるのか?とあちこち探し回るめんどりのロージー

場面がほぼ変わらないのに加えてストーリーもとても単純だけれど、どこか味のある絵が魅力的です。

びっしり実ったリンゴの木や、そのほかの木々は、壁紙のパターンから切り取ってきたかのような雰囲気ですがこれがとても可愛い。

そして単純なストーリーに猫やキツネがぴりっとした緊張感を持たせている気がします。農場でおなじみなのは馬や牛や羊、ヤギ、などの動物だけどそれらの草食動物ではなくて、猫とキツネ、ね。

ロバくんのみみ ロジャー・デュボアザン さく こみやゆう やく 好学社

ロバくんのみみ ロジャー・デュボアザン さく こみやゆう やく 好学社

デュボアザンさんは「ほ」で紹介した『ぼくはなにいろのネコ?』の作者。そして訳者は、一つ上の『ロージーのヒヨコはどこ?』と同じこみやゆうさんです。

デュボアザンさんが描く動物たちや、人物の表情がとっても素敵。

ストーリーは、同じ農場で暮らす馬の友達パットの耳に比べて、自分のぴんと立った長い耳がだらしないと気づいたロバくん。

農場の仲間である犬や羊や豚に、この長い耳をどうしたら良いかいろいろとアドバイスを受け。。。

最後にどうやって解決したかは読んでのお楽しみ。

ところでこのロバくん以外はみんな名前がついている(犬のヘクター、馬のパットなど)のが面白いですね。

農場に住んでいる動物だけでなくスズメでさえもダニエルという名前らしい。どうしてロバくんだけが「ロバ」なのだろう?

さあ、明日、いよいよ50音最後の「わ」の5冊を図書館で借りてくる予定です。

刈谷市中央図書館は3月1日から10日まで、蔵書整理のため年に一度の長期閉館を控えているので、その前に「わ」を借りられそうで、ちょうど良いタイミングです。

コメント欄閉じています。読んでくださってありがとうございました

・・・」が多かったです。「り」から「わ」までの絵本が、一つの棚に入っているので、ああもうこれだけかと思うとちょっと寂しくもなり。

・・・」が多かったです。「り」から「わ」までの絵本が、一つの棚に入っているので、ああもうこれだけかと思うとちょっと寂しくもなり。

は中央アフリカの熱帯雨林がふるさと。

は中央アフリカの熱帯雨林がふるさと。 とも仲良くなります。

とも仲良くなります。

だけでなく、風もその2匹と同じくらいの主役であって、脇役ではないですね。

だけでなく、風もその2匹と同じくらいの主役であって、脇役ではないですね。

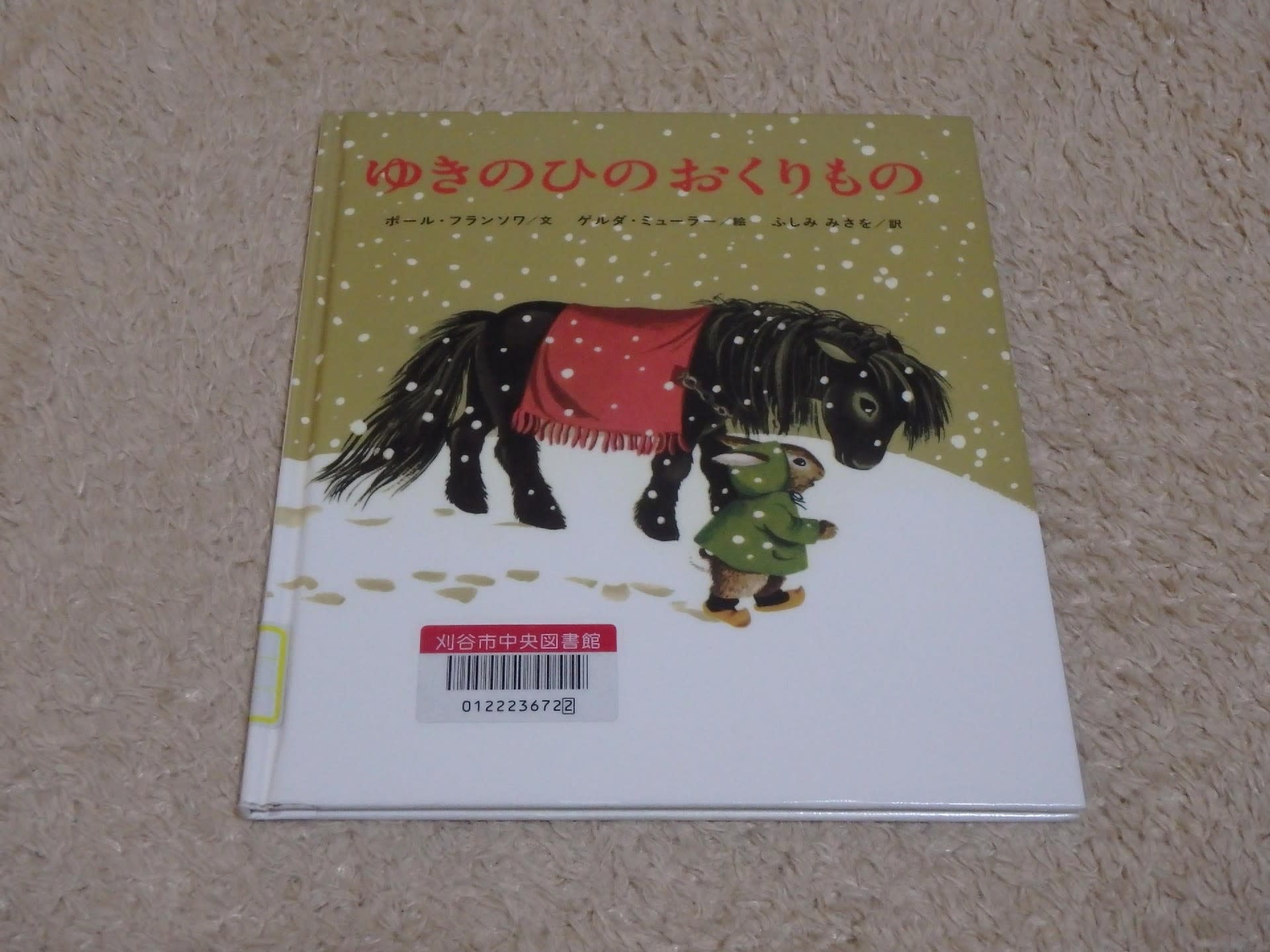

をめぐる、仲良しのハリネズミくん、ウサギちゃん、リスくんのストーリー。やや長めのストーリーなので、ページも多めの作品です。

をめぐる、仲良しのハリネズミくん、ウサギちゃん、リスくんのストーリー。やや長めのストーリーなので、ページも多めの作品です。

なのだけれど、考えてみると、小さな可愛い雲が、自分のペットのようになったらどんなに良いだろう。

なのだけれど、考えてみると、小さな可愛い雲が、自分のペットのようになったらどんなに良いだろう。 と言う涙を降らす。。。

と言う涙を降らす。。。