直近3年間の「twitterのまとめ記事」から、「庚申塔」「青面金剛(像)」という名詞を見かけていて、疑問になった訪問者もいたかもしれませんので、ちょっとした解説を。

まず、年賀(状)イラストを考えるときに「十二支」を考える場面がありますよね、例えば今年(2016年)は「申(猿)年」です。

←後述の三猿もいますよ♪

←後述の三猿もいますよ♪

その十二支に、「庚、甲…」などとある「十干【じっかん】」を組み合わせたものが、本来の「干支【えと】」という言葉の意味です。

(世間では「十二支=干支」と意味を混合しているから、差が十干[実感]できない…苦しいダジャレでごめん)

「干支」は全てで60通りあり、60歳を超えた方が「還暦」といわれるのはそのためで、その57番目が今回取り上げる「庚申【こうしん・かのえさる】」です。

庚申には、年と日付の2種類があり、江戸時代以降の「庚申年」は、西暦で1620年、1680年、1740年、1800年、1860年、1920年、1980年(後ろ2つの西暦年は、日本全国で該当の生まれ年の方が健在です)が過去にあり、次は2040年…気が長すぎるし、元号「平成」が続いているか不安の時代ですし。

日付の「庚申日」は、2016年の場合、2月8日、4月8日、6月7日、8月6日、10月5日、12月4日…以上6回です。

(本来、2月と4月の「庚申」の日付は1日違いですが、うるう年のため同じ数字の日付になっている)

その「庚申」の日の晩に「三尸【さんし】」という虫が寝てるときに体から抜け出して、天帝(閻魔様?)に60日間の悪事を伝え、その判決により「伝尸病」の刑を下すといわれていて、もし徹夜していれば、三尸の虫が出られないので、長生きできるご利益があるようです。

(一説によれば、その病は「結 核」と考えられるようですが、現代としては「ガン(悪性新生物?変質した細胞)」を当て込みたい気持ちに…)

簡単に「庚申日」を割り出す計算式は、tumblrこちらの記事も参照。

「庚申塔」「青面金剛像」についての簡単な解説。

庚申塔=自然石に文字のみ、下に三猿がある石造物を指すことが多く、「供養塔」の字を添えるので「仏教系」のご本尊である。

(日光東照宮に行かずとも、三猿の御利益はありそうですね)

青面金剛(像)=正式には「青面金剛型庚申塔」。

憤怒相(民衆の苦しみを代弁?)の夜叉神だが、「庚申供養」の字が添えてあるので「仏教系」のご本尊である。

この一例写真↑での補足。

「①月日」については、月と太陽の下に「瑞雲」がついている場合や、鶏がついている場合もあります。

「②顔」の部分ですが、かぶっている烏帽子の形状で、髪が逆立って見えるものもあるようで、「ドクロ」「蛇」がついている場合もあります。

「③脇手」は弓矢などの武器を持っていて、もし2組あったら「六臂」と数えます。

「④剣」は合掌している場合、右の脇手にあります。

ものによっては、「夜叉」や「童子」がついてくる像も。

(栃木県佐野市赤見町・星宮神社にある3基中1基に「四夜叉」、西光院などに「二童子」が彫られる…こちらのtumblrブログも参照)

東京都渋谷区・恵比寿駅前の橋のそばや千葉県銚子市猿田町に「青面金剛型道標」があり、かなり初期のものである「地蔵型・観音型」も関東各地に存在します。

猿田彦碑・猿田彦像・道祖神=3つ目に挙げたものは、「庚申」待ちでなく村境を守る「塞ぎの神」ですが、2つは「庚申」の「神道系」のご本尊である。

↑この写真は、千葉県野田市・須賀神社境内にある「丸彫り猿田彦像」ですが、群馬県邑楽町や栃木県足利市などに猿田彦碑が点在し、群馬県館林市には猿田彦道標の一種がある。

あ、夢中になって記事を書いていたら、「庚申日に更新!」するタイミングになってしまった。

10年近く前から話題のkizasi.jpで、「庚申」ワードを含むブログ等を見たら、たいしたお祭り騒ぎにならないかも…。

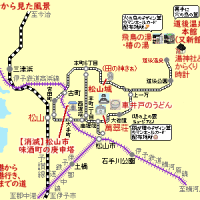

近いうち、新企画の「駅から庚申塔」カテゴリの記事や「庚申」つながりの地名の記事もアップするかもしれません。

まず、年賀(状)イラストを考えるときに「十二支」を考える場面がありますよね、例えば今年(2016年)は「申(猿)年」です。

←後述の三猿もいますよ♪

←後述の三猿もいますよ♪その十二支に、「庚、甲…」などとある「十干【じっかん】」を組み合わせたものが、本来の「干支【えと】」という言葉の意味です。

(世間では「十二支=干支」と意味を混合しているから、差が十干[実感]できない…苦しいダジャレでごめん)

「干支」は全てで60通りあり、60歳を超えた方が「還暦」といわれるのはそのためで、その57番目が今回取り上げる「庚申【こうしん・かのえさる】」です。

庚申には、年と日付の2種類があり、江戸時代以降の「庚申年」は、西暦で1620年、1680年、1740年、1800年、1860年、1920年、1980年(後ろ2つの西暦年は、日本全国で該当の生まれ年の方が健在です)が過去にあり、次は2040年…気が長すぎるし、元号「平成」が続いているか不安の時代ですし。

日付の「庚申日」は、2016年の場合、2月8日、4月8日、6月7日、8月6日、10月5日、12月4日…以上6回です。

(本来、2月と4月の「庚申」の日付は1日違いですが、うるう年のため同じ数字の日付になっている)

その「庚申」の日の晩に「三尸【さんし】」という虫が寝てるときに体から抜け出して、天帝(閻魔様?)に60日間の悪事を伝え、その判決により「伝尸病」の刑を下すといわれていて、もし徹夜していれば、三尸の虫が出られないので、長生きできるご利益があるようです。

(一説によれば、その病は「結 核」と考えられるようですが、現代としては「ガン(悪性新生物?変質した細胞)」を当て込みたい気持ちに…)

簡単に「庚申日」を割り出す計算式は、tumblrこちらの記事も参照。

「庚申塔」「青面金剛像」についての簡単な解説。

庚申塔=自然石に文字のみ、下に三猿がある石造物を指すことが多く、「供養塔」の字を添えるので「仏教系」のご本尊である。

(日光東照宮に行かずとも、三猿の御利益はありそうですね)

青面金剛(像)=正式には「青面金剛型庚申塔」。

憤怒相(民衆の苦しみを代弁?)の夜叉神だが、「庚申供養」の字が添えてあるので「仏教系」のご本尊である。

この一例写真↑での補足。

「①月日」については、月と太陽の下に「瑞雲」がついている場合や、鶏がついている場合もあります。

「②顔」の部分ですが、かぶっている烏帽子の形状で、髪が逆立って見えるものもあるようで、「ドクロ」「蛇」がついている場合もあります。

「③脇手」は弓矢などの武器を持っていて、もし2組あったら「六臂」と数えます。

「④剣」は合掌している場合、右の脇手にあります。

ものによっては、「夜叉」や「童子」がついてくる像も。

(栃木県佐野市赤見町・星宮神社にある3基中1基に「四夜叉」、西光院などに「二童子」が彫られる…こちらのtumblrブログも参照)

東京都渋谷区・恵比寿駅前の橋のそばや千葉県銚子市猿田町に「青面金剛型道標」があり、かなり初期のものである「地蔵型・観音型」も関東各地に存在します。

猿田彦碑・猿田彦像・道祖神=3つ目に挙げたものは、「庚申」待ちでなく村境を守る「塞ぎの神」ですが、2つは「庚申」の「神道系」のご本尊である。

↑この写真は、千葉県野田市・須賀神社境内にある「丸彫り猿田彦像」ですが、群馬県邑楽町や栃木県足利市などに猿田彦碑が点在し、群馬県館林市には猿田彦道標の一種がある。

あ、夢中になって記事を書いていたら、「庚申日に更新!」するタイミングになってしまった。

10年近く前から話題のkizasi.jpで、「庚申」ワードを含むブログ等を見たら、たいしたお祭り騒ぎにならないかも…。

近いうち、新企画の「駅から庚申塔」カテゴリの記事や「庚申」つながりの地名の記事もアップするかもしれません。