この記事の末尾へ アルバムの目次へ

道路標識

平成17年(2005)4月15日。

北さんと私は、伊予富田駅近くのビジネスホテルを発ち、59番国分寺に向かいました。その後、国分尼寺、栴檀寺などを経て、60番横峰寺への登り口がある、丹原町に宿をとります。しかし、予約はまだです。

国分橋バス停

県道156号に、国分橋(こくぶ橋)というバス停がありました。

頓田川

国分橋は、頓田川(とんだ川)に架かる橋です。この川を境に、これより以東が国分地区となります。

ためしに地図で、県道156号上のバス停をたどってみたら、国分橋の次が国分郵便局、その次が国分寺と、「国分」がついたバス停がつづいていました。つまりこの区間が、国分地区であるわけです。なお国分寺の次は東桜井となっていますから、ここからは桜井地区です。

境界石

国分寺に近い県道156号脇に、「是従西今治領」の境界石が建っていました。「是従西」、つまり「国分以西」が今治藩領であることを告げる境界石です。

国分地区は、元は松山藩の飛地に属していましたが、明和2年(1765年)の領地替えで、(古国分村とともに)今治領に編入されました。この境界石は、その時、境界が変更された(広くなった)ことへの注意喚起として、建てられたのではないでしょうか。

なお、この時、桜井地方の国分村と古国分村以外の松山藩飛地は、幕府に召し上げられ、天領(幕府の直轄地)となっています。

国分寺へ

国分寺への参道です。写真奧に、唐子山が見えています。唐子山の向こうは、桜井地区です。

私は平成30年(2018)、唐子山から桜井海岸に出て、大崎の鼻から栴檀寺に向かったことがあります。この白砂青松の道は、多少距離は伸びますが、絶対、お勧めです。→(H30春6)→(H24春遍路4)

59番国分寺

五来重さんは「四国遍路の寺」の中で、(伊予に限らず全国の)国分寺について、次の様に話しています。

・・天平年間(729-49)に建立された国分寺が堂宇を残しているのは非常に稀であって、・・略・・しかも国分寺がそのまま残ったわけではなくて、国分寺の中の一支院や一坊が残って、国分寺という名前を名乗っています。

本堂

・・伊予の場合も、民家の間に西塔の礎石が残っていることから考えますと、国分寺伽藍の周囲にあったいくつかの坊が、国分寺の名を称していたということがわかります。

・・現在は、景勝院の薬師堂を本堂として、国分寺の名を称しています。

大師堂

今では、どの札所にも本堂と大師堂があり、私たちはまず大師堂にお参りし、次に本堂に参ります。しかし「四国八十八ヵ所霊場巡り」の創成期、大師堂がどの札所にもあったかというと、そうではありません。

焼山寺道の大師像

大師堂はどのようにして各札所に建つようになったのか、頼富本宏さんは「四国遍路とはなにか」に、次の様に記しています。

・・四国遍路が「お大師さまによって作られた」という共通認識が広く定着すると、その「お大師さま」を表す仏像とそれを奉安する「御堂」すなわち大師堂(御影堂)が必要となってくる。

つまり、大師信仰が流布→定着してくるにつれ、その受け皿たる大師堂が必要になってきたということでしょうか。

大師と衛門三郎(杖杉庵)

大師堂の建設がいつ頃、どれくらいのペースで進んだかについて、頼富さんの面白い研究があります。頼富さんはそれを、澄禅さんが残した遍路日記と、寂本さんが(真念さんの資料提供を受けて)著した霊場記の記述から、明らかにしています。

・・承応2年(1653)、澄禅が巡拝した頃には、次の12ヵ所の札所に大師堂があったことが「四国遍路日記」の記述から知られる。(札所名略)

・・その後も大師堂は各札所に建立されつづけ、元禄2年(1689)の「四国遍礼霊場記」の頃になると、次の35ヵ所に大師堂があることが記されている。(札所名略)

つまり、「四国遍路日記」の頃、12ヵ所だった大師堂が、「四国遍礼霊場記」にかけての36年間に、3倍近くに増えているというのです。それだけの勢いで大師信仰は広まっていた、ということです。

屏風ヶ浦新四国108霊場巡りの大師と衛門三郎像

「四国遍路日記」 (澄禅) 承応2年(1653)

「四国遍路道指南」(真念) 貞享4年(1687)

「四国遍礼霊場記」(寂本) 元禄2年(1689)

「四国遍礼功徳記」(真念) 元禄3年(1690)

これら一連の出版活動を契機に「四国遍路の大衆化」が進み、また「大衆化」が出版活動を促しました。上記の内、とりわけ「遍路道指南」は、増補に増補を重ね、今でいう大ベストセラーになったといいます。

道や道標の整備も、徐々にではあっても進みましたから、人たちは講を組み、大挙して「お大師さんの国・四国」へ向かうようになりました。となれば、当寺には大師堂はありません、ではすまされないというものです。

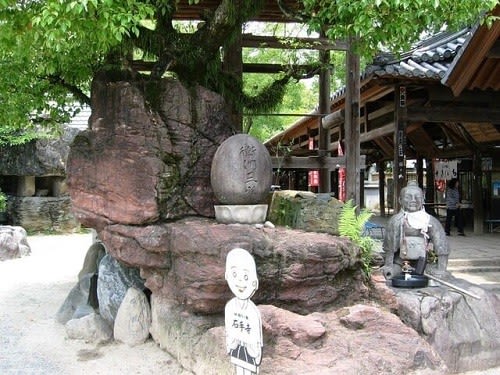

石手寺の衛門三郎碑

僧・空海と「お大師さま」は、人物としては同じですから、当然、重なり合う部分はあるわけですが、同一ではありません。と言うより、異なるとさえ言えます。その辺のことについての頼富さんの記述は、例えば次の様です。

・・古代の辺路修行者の行場が聖地化することから発生した四国霊場は、平安時代後半から弘法大師空海の遺跡巡礼の要素を強めた。衛門三郎伝説がほぼ出来上がった中世中頃には、人間存在を超越した一種のほとけとして、しかも宇宙仏的な遍在性をも有する大師信仰が中軸となった大師一尊化が表面に出てくる。

櫻井小学校

学校で教わったところでは、国分寺は、国分僧寺(金光明四天王護国之寺)と国分尼寺(法華滅罪之寺)を合わせて国分寺なのですが、(男性社会たる所以でしょうか)「国分寺」は、たいていの場合、僧寺を指し、それに尼寺は含まれません。

ちょっとおかしかないか?そんな思いもあって、私たちは「国分寺参拝」を完成させるべく、国分尼寺をたずねることにしました。一説には、尼寺と僧寺は、互いの鐘の音が届く範囲に建てられたそうなので、だとすれば、さほど遠くないところにあるはずです。

地図

伊予国分尼寺・法華寺は、かつては、上掲写真の桜井小中学校の辺りからJR伊予桜井駅の辺りにかけての、広大な敷地にありましたが、江戸時代初期、現在の山裾に移されたとのことです。秀吉の「四国征伐」による火災が原因だと言います。

地図中の「伊豫国分尼寺塔跡」については、→(H30春6)をご覧ください。

国分尼寺(法華寺)

伊予国分尼寺・補陀落山法華寺です。

石段脇の石板に、当寺の石段が「御砂踏み」になっていることが、刻まれています。石段の下には、四国八十八箇所はもとより、空海が密教を綬法された中国青龍寺、真言宗を開かれた高雄山神護寺、真言宗を弘められた京都東寺、そして入定された高野山奥の院のお砂が納められているそうです。

心して登ります。

国分尼寺

集められた石は、何に使うものだったのでしょうか。後でどなたかに尋ねるつもりで撮った写真ですが、分からず終いになりました。

本堂(平成30撮影)

全国の国分尼寺は、ほとんど、その跡を残すだけになっていますが、四国では、伊予と讃岐の国分尼寺が、今も法灯を灯しつづけています。→(H25初夏9)

しかし土佐国分尼寺は、残念ながら、その所在地も論定できていません。比江廃寺跡がそうではないかとは言われていますが、その礎石は、塔心柱の礎石をのぞいて他全部が、藩政期の国分川改修工事に使われてしまっているという有様で、もはや調査のしようもないのが実情でしょう。→(H27春9)

阿波国分尼寺跡

阿波国分尼寺は、場所は特定されています。この写真は、平成20年(2008)に訪ねたとき、撮ったものです。この時の遍路記がまだ閲覧できない状態なので、とりあえず写真だけ、今号に掲載しておきます。(極力、リライトを急ぐつもりではいます)。

伽藍配置

阿波国分尼寺跡は、昭和48年(1973)に国指定の史跡となっています。

瑜伽権現

本堂よりもう一段高い石段の上に、瑜伽大権現(ゆが権現)が祀られています。金毘羅大権現と「両詣り」の権現さんです。つまり、どちらか一方だけの「片詣り」は御利益が薄れる。両方詣れば、御利益は倍以上もいただけるという、バチを怖れず書くならば「商売上手」の権現さんです。

なお瑜伽権現で最も知られていたのは、岡山県倉敷市の瑜伽大権現でした。同市児島田の口の湊には、金比羅船が寄港していたといいます。

桜散り敷く

境内を借りて昼にしました。桜を楽しみながらアンパン、おにぎり、ジャコ天。

国道196号で

3人組の遍路が前を歩いていました。先頭が錫杖を持った年配の男性。その後に若い男女がつづいています。一昨日、延命寺で会い、昨日、泰山寺でも会った人たちです。

三人は、別個に歩き始めましたが、錫杖の人が声をかけてグループとなり、以来、28日、一緒に歩いてきたのだといいます。ただ、若い二人は、・・もうそろそろ独りで歩きたい・・と思っているようです。この方たちとは、この後も出会い、複数で歩くことの難しさを教えられることになります。

桜井漆器会館

桜井漆器の起源は、江戸時代後期、19世紀前半までさかのぼるそうです。漆も木地材も豊富に採れるとはいえない海沿いの地・桜井に、なぜ漆工芸が根づいたのか。そのきっかけとなったのが、(前述の)桜井地方の天領化だったと言います。天領で集めた年貢米を別子銅山(新居浜)や大阪に運ぶ必要上、桜井に河口湊が発達。やがて御用米を大阪に運んだ廻船業者が、帰り船に紀州黒江(和歌山県海南市)の漆器を積むようになったのです。

桜井漆器会館

持ち帰った漆器は、初めは国分寺を初めとする近辺の寺社に納めていましたが、そのうち漆器行商船(椀舟と呼んだ)を仕立て、九州にまで運んで行商。帰り船には唐津、伊万里の陶器を積んで、阪神、和歌山方面で行商するという、いわゆる「混合行商」をするようになったといいます。

(以下、端折りますが)「漆器は儲かる」ことを知った桜井の人たちが、「ならば自分で作ろう」となるのは自然のことだったようです。

湯ノ浦温泉

やや旧聞に属しますが、「熱海温泉は東京の奥座敷」に倣えば、(今治にはすでに鈍川温泉という奥座敷があるので)湯ノ浦温泉は今治の新・奥座敷でしょう。湯ノ浦温泉には大型の宿泊施設が、3軒もあるのです。いつか泊まって、燧灘の素晴らしい景色を眺めてみたいものです。

孫兵衛作バス停

バス停の名前「孫兵衛作」は、この辺の地名です。近世初期、この辺を支配した土豪・長野孫兵衛通永が開拓した土地であることから、孫兵衛作という地名になったとのことです。かつては孫兵衛作村という土豪村を形成しており、天正13年(1585)、秀吉の「四国征伐」では、孫兵衛一党は金子備後守元宅率いる地元軍に敢然と参陣。西条市氷見の野々市原の戦で敗れています。

この辺の盆踊り唄(トンカカ踊り唄)は、その戦いを次の様に唄っています。・・頃は天正13年 予州風雲告げるとき 文月はじめに寄せ来る敵は 隆景軍の参萬騎 軍議まとめる金子の殿は 義理の義の字の華と散る・・→(H31春2)

北条の「石風呂」

石風呂は、かつては瀬戸内海沿岸に、多数あったのだそうです。

そういえば鎌大師の近くの海沿いにも、「石風呂」という地名が残っていました。北条の街で見られる「塩(潮)湯」は、その流れを引いているのかもしれません。石風呂は洞窟を利用した蒸し風呂で、熱くなると海に入り、身体を冷やします。お大師さんが、・・除病延寿に、これに過ぎたるはなし・・、とおっしゃったとか。→(H24春遍路4)

蛇越池または医王池

この池は、長野孫兵衛が孫兵衛作村の灌漑用池として工事したものです。ただし孫兵衛は池の完成を見ず、亡くなっています。

名前の蛇越池は、この地に伝わる龍女伝説あるいは栴檀寺が伝える水呑龍伝説から来ています。医王池の名は、この池の水源である医王山からとったものです。(「医王」については後述)。

蛇越池の湿地

・・この池に龍女・・大蛇ともいう・・が棲んでいたそうな。村人は旱魃の年でも龍女のために、池の水は少し残すようにしていたんじゃが、ある酷い旱魃の年に、村人は困り切って、池の水を全部使わせてはくれまいか、と龍女にお願いしたんだと。

・・龍女は村人を憐れんだんじゃろか、願いを入れて池を去り、どこへやら行ったというが、以来、この池は水が涸れんばかりか、きれいなサギソウが咲く池になったんじゃ。龍女が通った跡が湿地になって、そこにサギソウが咲きだしたんじゃ。

分岐

道路標識に「世田薬師」とあります。次の目的地である世田山栴檀寺のことです。

蛇越踏切

蛇越池から名前をとった、予讃線の踏切を渡ります。

高架は、今治-小松自動車道です。

西条市

蛇越池の写真(上掲)に「東予市」と書いた道標が写っていますが、実は私たちが歩いた時点で、もう東予市はありませんでした。

東予市は昭和の大合併で、周桑郡壬生川町と三芳町が合併して誕生した市でしたが、平成の大合併で、今度は西条市の一部になったのでした。

栴檀寺

薬壺封じ道場 世田薬師

四国霊場 世田山栴檀寺

とあります。山号の世田山は、栴檀寺の背後の山で、山上には栴檀寺の奥の院があります。(山上の奥の院、山腹の不動明王像については、 →(H30春7)をご覧ください。

栴檀寺本堂

前述の水呑龍伝説は、

・・栴檀寺には左甚五郎の作といわれる龍像があっての、これが夜な夜な寺を抜け出でては、医王池の水を呑みほしてしまうんよ。困った百姓がえらいお坊さんに頼んだところ、お坊さんは法力で龍を八つ切りにし、「かすがい」でとめてしもたというぞ。

・・さあ、そうなっては龍も動けん。今は世田薬師さんの本堂で、温和しうしとるとよ。おかげで池は満々と水を溜めてな、百姓は水に困ることがのーなったちゅうことじゃわい。

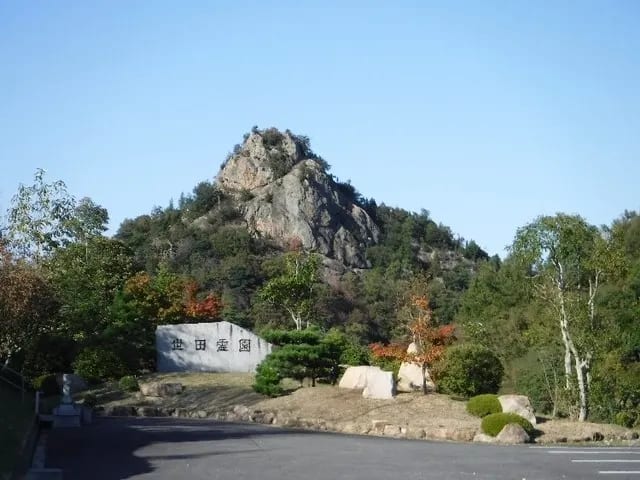

医王山

栴檀寺の駐車場から見た医王山です。

この山を栴檀寺の本尊である薬師如来=医王に見立て、医王山と呼んでいるわけです。

建築中

信徒会館のようなものでしょうか。建築中でした。瓦はむろん菊間瓦じゃ、とのこと。

傾斜

ご覧のように、四国山脈からなだらかに落ちてゆき海に至るのが、四国の瀬戸内海側の基本地形です。

降った雨はすぐ地下にもぐって伏流水になるか海に流れ出してしまいますから、灌漑用水を安定的に確保するには、「溜め池」が必要でした。溜め池の造池は江戸時代中期に始まったとされています。

崩落

雨の少ない地方に、たまに大雨が降ると、溜め池の洪水調整機能は充分ではありませんから、大災害が起こります。私たちが歩いた前年の平成16年(2004)には、愛媛県地方は台風15号・21号・23号にみまわれ、大きな被害を受けました。

例えば台風21号が新居浜市などの瀬戸内側に降らせた雨量は、時間雨量100ミリを超えたといいます。明日登る予定の横峰寺道も、何カ所もが崩落し、つい最近まで不通になっていました。

懐かしのスバル

スバル360!懐かしさに、思わずシャッターを切りました。

1950年代末に売り出された、比較的安価な軽自動車です。フォルクスワーゲンのかぶと虫をもじって、てんとう虫と呼ばれていました。まだ日本車が米車など外車に、劣等感を持っていた頃の車です。

北川

この川の左岸をキロほど遡ると、実報寺があります。よいお寺です。私はこの後、二度訪ねています。→(H30秋1)、→(H24春5)

医王山道安寺

敷地から奈良時代の瓦が出土しているといいますから、古い寺なのです。しかし、正平19年(1364)、河野通朝と細川頼之の間で争われた世田山合戦→(H30春7)

に巻き込まれて堂宇を全焼失。その後再建するも、また焼失をくりかえし、ついには持っていた寺領も失ってしまったといいます。

山号は本尊の薬師如来(像は聖徳太子御作と伝わる)に因んで医王山と号します。世田薬師の栴檀寺と同じ山号です。

臼井御来迎

老婆の願いで大師が臼から湧かせたという井です。この湧き水に念ずれば、水の輝きの中に諸仏の御来迎が拝めるといいます。また、まぜれば虹が出現するとも。

臼

「臼井」の臼です。→(H30春8)

桜散る

そろそろ桜も終わりのようです。

けれども明日は、標高745㍍の横峰寺に登ります。上では、まだきれいに咲いているかもしれません。

カブトガニ

この辺りは、生きた化石とされるカブトガニの生息地だったといいます。昭和30年(1955)頃までは、たまに海で見かけたと言います。海は、その頃まではきれいだったのです。夜、海で泳ぐと、夜光虫が人型に光ったといいます。

瀬戸内海の汚染は、昭和39年(1964)、今治市,西条市,新居浜市,四国中央市を中心とする、燧灘に面する一帯が「新産業都市」に指定されたことにより、致命的に進みました。海岸線が壊され、工場排水が海を汚すようになったからです。

日切大師

○○までにお願いします、と願えば、その日限を守って願いをかなえてくださいます。だから日切大師さんです。

お大師さん川

日切大師の側を流れている川は、案内板によれば、・・正式には真手川というが、土地では、お大師さん川と呼ぶ・・ようです。

川に架かる橋も、正式には真手橋ですが、出張橋(でばり橋)が通称だそうです。かつて三芳村が大洲藩の飛び地で、毎年、代官派遣が行われていたことからくるといいます。

光明寺

日切大師の前に光明寺があります。生活臭があって、私の好きなお寺です。

無料遍路宿

光明寺境内に、無料遍路宿がありました。近所の人の話では、昔、日切大師が遍路を泊めていたそうですから、その伝統を引き継いだのかもしれません。

張り紙がしてあって、・・ものもらいをする人、遍路の格好をして人の善意を食べ物にする人、四国を放浪して何度も泊まる人は「お断り」・・と書いてありました。いわゆる「へんど」お断り、ということでしょうか。

けしき

「へんど」は「へんろ」の訛りで、「遍路」を意味しましたが、やがて、乞食(こじき)や「ものもらい」を指す語として自立しました。喜捨に頼って歩く遍路から、乞食やものもらいが連想されたようです。風呂はもちろん洗濯も満足には出来ない長旅でしたから、汚れた格好ではあったのでしょう。

大明神川

大明神川は、かつては暴れ川として知られ、たびたび氾濫を繰り返したそうです。時には(近くを流れる)新川につながって、その水路を横取りしてしまったりもしたそうです。

しかし暴れん坊のすることが、なんでも悪いわけではありません。いいこともします。私たちが今、歩いている周桑平野は、大明神川が氾濫を繰り返す中で造られました。

県道150号

遍路道はこの先、安用(やすもち)で二つに分かれます。ひとつは、県道150号から151号を経て西山興隆寺に至る道で、もうひとつは県道155号から147号を経て、生木地蔵(いきき地蔵)や横峰寺登山口の妙雲寺→(H30秋1)・・・・・に至る道です。

野間馬

突然、遍路道沿いに野間馬がいました。デカイ頭、長いたてがみ、ヅン胴の体型は、典型的な野間馬です。また蹄が固いので、蹄鉄をつけていないのも特徴です。

ここにもいるということは、だいぶ個体数がふえてきているのでしょうか。絶滅寸前だったとのことでしたが。(前号参照)

丹原町

三芳町から丹原町に入ってきました。私たちは丹原町を抜け、その先の小松町にある宿に泊まります。

出来れば丹原町にある古くからの宿に泊まりたかったのですが、満員とかで、泊まれませんでした。なおその宿は現在、廃業しています。

新川

前述した新川です。この川も周桑平野の形成に、一役買いました。

なお周桑平野とは、旧東予市(壬生川町、三芳町)、丹原町、小松町にまたがる平野です。(次号で記すことになる)西条平野とあわせて、道前平野ともよばれています。なお「道前」は、「道後」と対になる語で、桜井の国府が在る辺りを「道中」とし、それより都側を「道前」、都に遠い側を「道後」と呼んだようです。ですから「道後」は、今では温泉が在る辺りだけを指しますが、本来はうんと広かったのです。

田植え

この辺の田植えは5月中旬から6月初旬にかけてだと思っていたら、4月中旬の今、すでに田植えが終わっていました。たぶん早期栽培というやつでしょう。台風被害を受ける前に、収穫してしまおうというのでしょうか。

鯉幟

都会ではなかなか見られない、見事な鯉幟です。鯉の泳ぎ方から、風が強いことが分かります。

風

麦畑の風の道を写したかったのですが、成功していません。

中山川

中山川です。架かる橋は、石鎚橋。川の手前は丹原町。渡れば小松町です。

この川もまた暴れ川でした。この川の河口近くにあった62番札所が、度々の洪水を避けて現在地(小松駅近く)に遷ってくる顛末は、→(H30秋2)をご覧ください。

石根公民館

横断幕に、新「西条市」誕生!!とあります。西条市、東予市(壬生川町、三芳町)、丹原町、小松町の2市2町が合併して、新「西条市」が発足したのは、平成16年(2004)11月11日でした。私たちがここを歩く5ヶ月前のことです。間もなく新西条市の市議会議員選挙のようです。

石根郵便局

県道147号と国道11号の交差点を右折します。

石根郵便局の建物は洋風です。かつて、この辺が栄えていたことを思わせます。

旧道

国道に寸断されながらも、昔の道が残っていました。道の両側に商店が並んでいたようです。

さて、もうすぐ宿というところで、今号は終わらせていただきます。出来れば香園寺までを今号に入れたかったのですが、間に合いませんでした。

次号は横峰寺登山から始まります。更新予定は、4月27日です。ご覧いただきまして、ありがとうございました。

この記事のトップへ アルバムの目次へ

前回のコメント返しで 『天恢さんの体験を、このコメント欄で読ませてはいただけないでしょうか。私の記事とは無関係に、テーマを選んで戴いて・・・』 とのお誘いに、些かマンネリ化していたので、ご厚意に甘えて体験談へ方向転換することにしました。

先ずは自己紹介で、天恢というハンドル名は老子の『天網恢恢疎にして漏らさず』からで、この世にのさばる悪人をどうしても許せない心情から「天恢」と名乗っています。 齢78歳で、四国遍路は定年退職後の63歳から歩き始めて、コロナ禍で2020年を除いて、2007年より昨年まで続けています。

次に四国遍路への発心は、退職後に体調に異変を来たし、疲れ、無気力からくる挫折感、10キロ以上の体重減で人相まで激変。 もう、これはガンに違いないと「死」まで覚悟しました。 幸いその後、「甲状腺機能亢進症」という病名が判明し、薬効あって体力・気力が徐々に回復していきました。 この闘病時に自分に問い続けた「死ぬ前にやるべきことは?」が、お大師さまに呼ばれたのでしょうか遍路への発心となりました。

天恢の遍路は、これまでに88ヵ所(+高野山)を二巡して、現在は終わりのない三巡目に入っています。 巡礼はすべて「区切り」で「通し」は一度もありません。

一巡目は 2007年~2009年の3年間 区切り3回 全日程28日、宿に21泊

二巡目は 2010年~2013年の4年間 区切り6回 全日程53日 宿に40泊

終わりのない三巡目は 2014年から現在まで 7回 全日程61日 宿に42泊

打ち方として、自宅の横浜から四国までは夜行バスを多用、車中泊24回。 これは経費の節約と降車して直ぐ歩けるのが好きで、これが出来なくなったら「どうなることやら?」です。 もう一つは、遍路の思い出として写真を撮ってきましたが、通過ポイントの時間記録として写真を活用しました。 一巡目 1,182枚、二巡目3,838枚、三巡目3,334枚 合計8,354枚で、これは私にとって掛け替えのない遍路の宝物となりました。

また一巡目は歩きと公共交通機関利用、二巡目は主に歩き、三巡目は歩き損ねた遍路道を拾いながら完歩を達成。次に遍路道から離れ『寄り道、脇道、廻り道』しながら四国の名所・旧跡、霊場を巡り続けています。

しかし三巡目ともなりますと遍路の感激もめっきり薄れ、「ただ四国の旅をしたいだけ」かも・・・。 それと傘寿が近づいてくると、人生は下り坂なのに楽じゃなくなり気力・体力の衰えを痛感するようになりました。 「いつまで歩けるのか? 遍路ができるのか?」 これが今一番の課題となっています。

さて、タイトルの『一期一会の四国遍路』ですが、何年、何度も遍路しても、いつでも生涯一回しかない遍路を心掛けたいこと。 それと、この『楽しく遍路』さんのコメント欄を借用してのことですから、一期一会の心得で、「いつ・どこで終わっても善し」とする読切りで完結していく所存です。

では、第1回はここまで。

今回は、私の勝手なお願いを受け入れてくださって、ありがとうございました。「天恢の一期一会の四国遍路 第一回」、楽しく読ませていただきました。きっと第二回も第三回もあるのでしょう。楽しみです。

ただ、本当に申し訳ないのは、コメント欄では写真に語らせることが出来ないことです。これを思うと、軽率なお願いをしてしまったと、反省しないではいられません。

生あるものにとっては、常時が「死ぬ前」ですが、その自覚は、いよいよ「死」が差し迫ってくるまでは、多くの場合、持てないようです。脳の中に、そんな仕組みがあるのかもしれません。実際、死ぬことを常時考えていたのでは、生活は成り立ちません。

私の場合、中高生の頃、死を激しく怖れたことがありました。若くて生きる力が強い分だけ、死への怖れも強かったのだと思います。しかし、それはやがて「生」の謳歌・・その中には生きる上での苦しみや悩みも含まれますが・・に取って代わられました。夢中に生きるなかで、死への恐怖は脇に措いてしまったようです。たまに「いっそ死んでしまいたい」などと思うことはありましたが、それも今から考えれば、一時的な現実逃避に過ぎませんでした。

ふたたび「死」を思うようになったのは、60代が過ぎ70代が過ぎた頃でした。生きる力・・体力や考える力や記憶力や・・が時間をかけてゆっくりと衰えてゆき、それに応じて、死が、すこしずつ身近で、具体的なものに感じられてきました。日がな一日、ボーッとしているようなことにも耐えられるようになっています。コロナによる「自粛」も、実は口で言うほど私は苦しくはありません。傍迷惑でさえなければ、ボケてしまってもかまわない、そんな気もしています。死の苦しみとやらも、こうした衰えのおかげで、軽くやり過ごせるのではないか、などとも考えています。もっとも、こればかりは、やってみなければ分かりませんが。

たぶん私は今のところ順調に、「老いの坂道」を下っているのだと思います。

私はけっこう病歴があり、腹にも背中にもメスの跡が残っているのですが、これらはいずれも、切り貼りすれば治る外科的疾患でしたから、痛くはありましたが、死を考えるような症状ではありませんでした。その意味では、私はこれまで、とても幸せだったように思います。

やっかいなのは、死への長い助走路に突如、飛び込んでくる「死病」とか、死ぬに死ねないような、暮らし上の問題の発生でしょう。

まだすこしは生きるつもりでいるのに、病で死なねばならない不条理には、抗わないではいられないでしょう。また、例えば連れ合いに先にボケられてしまったようなとき(失礼!)、この人を残しては死ねないと、強く思うにちがいありません。死に抗う中、きっと私の心は、乱れに乱れるでしょう。

さて、話はここから、天恢さんが「死」を覚悟し、四国遍路を発心するまでについて、私がどんなことを思ったか、・・となるのですが、やはり私の理解が浅いからでしょう、何回か試みたのですが、まとまりませんでした。

自分のことだけ書いて終わりにするのは心苦しいですが、ごめんなさい。肝心の部分は、いつかまた、機会を改めて記させてもらうこととします。

ただ、終わりに一言。死ぬ前にやるべきことは? この自問はすごい。私も出来るなら、倣わせていただこうと思います。