この記事の末尾へ アルバムの目次へ

井手家の大楠

宿から出ると、大楠に目を奪われました。こんな大きな樹なのに、昨晩は気づいていなかったのです。宿に着くのが遅くなり、気忙しかったからかもしれません。

樹齢は約350年といいます。江戸時代初期からの大西の変遷を、逐一承知の大樹です。

井手家の大楠と母屋

大楠の側に、珍しい住宅が建っていました。井手家住宅です。本瓦葺の屋根に2個の天水甕が据えられています。

これらは、近隣から火事をもらわぬための工夫です。瓦葺屋根は天水甕を支えるだけでなく、藁葺き屋根や板葺き屋根よりも火が燃え移りにくい利点があります。天水甕は、中の水を撒き散らして飛び火を消したり、いよいよとなれば、甕を壊して一斉に水を流し、火を消すこともできます。

井手家住宅

しかし、井手家住宅の天水甕には、防火以上の意味があるそうです。

井手家は大坂夏の陣で、(西日本の大勢が豊臣方に与する中)敢然と徳川方に味方し、戦功をあげたのだそうです。「本瓦葺と天水甕」は、その功績を愛でて許された、井手家の「格式」を示しているというのです。今風にいえば、ステータスシンボルでしょうか。天水甕は井手家のステータスを四囲に誇示するシンボルとして、高々と屋根に座っている、というわけです。

井手家住宅

本瓦葺の屋根は重く、江戸時代の初期、その重量を支えることの出来る躯体の建築物は、城郭や大寺社を除いては、まず存在していませんでした。

そんな時代に、重い本瓦葺のみならず、その上に天水甕を置く家を、地方の一豪族にすぎない井手家が建てるなどは、考えられないことであったに違いありません。

井手家住宅

因みに、江戸の街に瓦屋根が普及するのは、ようやく八代将軍・吉宗の時代になってからのことでした。度重なる大火に手を焼いた幕府が、桟瓦(さんがわら)の発明を契機に、瓦屋根や漆喰壁を義務化しようとしたのです。ご存知・大岡越前の活躍もあったりして?江戸では町人地にあっても、(すくなくとも表通りだけは)すっかり瓦屋根となり、卯建も上がったのでした。

なお桟瓦とは、それ 一枚で、本瓦葺の平瓦・丸瓦の両方を兼ねる瓦で、これにより瓦屋根の軽量化が進みました。

バス停

昨夕バスに乗った、西ノ谷バス停に引き返してきました。電車、バス共に適当な便がなく、やむをえずタクシーで来ました。

今日は、54番延命寺→55番南光坊→56番太山寺→57番栄福寺→58番仙遊寺→富田駅前の宿 と歩く予定です。私たちには、札所が多いこともあり、ちょっと難儀な距離かもしれません。

景色

昨晩の雨は、いったい何だったのでしょう。いい天気です。

あいロード

国道196号は、「あいロード」と呼ばれるチューリップ街道です。「あい」は「愛媛」の「愛」でしょうか。

あいロード

秋にはコスモス街道に変わるそうです。

造船の町

またのおこしを タオルと造船の町 大西町

造船の町・大西町の「造船」は、かつては来島ドックが支えていました。今は、来島ドックが1980年代の造船不況で整理されたため、新来島ドックが支えています。タオル業にかんしては、今治タオル業組合 組合員名簿に記載された大西町の業者は数少なく、「えひめの記憶」が記すように、・・町の経済にとって、その比重はあまり大きくはない・・のかもしれませんが、各業者のHPを閲覧してみたら、製品開発に励むなど、大いに健闘する姿を見ることが出来ました。

造船の町

大きなスクリューが、造船の町に入ったことを知らせています。

金毘羅神社のスクリュー

これは、別の機会に金毘羅神社で撮った写真です。航海の安全を祈願したのでしょう。→(H21秋4)

造船の町

こちらは延喜観音・乗禅寺で撮りました。やはり航海安全の祈願でしょう。きっと他にも、各所に奉納されているのでしょう。→(H30春3)

造船の町

新来島ドックのクレーン群です。

大西町新町の角

えひめの記憶は大西新町を、・・明治維新までは松山の城下にあるものは何でもあるといわれるほど栄えた免租の在町・・と記しています。その中心が、この辻で、江戸時代、ここには種々の布告や禁令の制札を立てておく札場があったといいます。そして(前述の)大庄屋・井手家の住宅も、このすぐ近くにあります。

遍路道は右方向ですが、直進すると、この道は県道15号(大西-波止浜線)で、波止浜(はしはま)という町に達します。

波止浜は魅力的な街で、かつては製塩業で栄え、今は今治造船(通称イマゾー)の街として知られています。

波止浜湾を塞ぐ来島

すぐ沖に、波止浜湾を塞ぐように、村上三島水軍の一、来島水軍の根拠地・来島がみえるのも魅力です。糸山展望公園に上がれば、来島、波止浜の街、来島海峡、そして「しまなみ海道」が一望できます。

私はようやく平成30年(2018)になって、波止浜、来島、その沖にある小島を訪ねることが出来ました。→(H30春2)でご覧ください。

新来島ドック寮

新来島ドックの寮です。

菜の花畑

うらゝかや げんげ菜の花 笠の人 森鴎外

「笠の人」はお遍路さんだと、私は勝手に思っています。

野間馬ランド

野間馬ランドに寄り道しました。歌が流れてきました。

♫ のまのま のまうま かわいい おうま たくさん あたまに さわってごらん しぜんに笑顔になれるから 仲よくしてね のまのま おうま・・・

覚えやすい歌で、この後ずっと、歩くリズムになっていたの覚えています。

野間馬

日本の在来馬では、最も小さい馬だそうです。特徴を挙げると、頭が大きい、たてがみが長くて豊か、ヅン胴の体型、蹄が固く、蹄鉄が要らないくらい、それでいて力が強い、・・などです。

江戸時代、野間村は馬産地として栄えましたが、小型であることが野間馬に悲劇をもたらしました。小型馬は軍馬には向かないし、食肉用の馬としても(とれる肉が少なく)向いていません。そのため明治政府が、明治18年(1885)と明治30年(1897)の2度にわたり、小型の馬の繁殖を禁止したのです。そのため野間馬は激減し、絶滅直前まで、その数を減らしたのでした。

野間馬

しかし、こんなに小さくなってしまったのは、むろん野間馬が悪いのではありません。こんな話が残っています。

・・江戸時代初期、松山藩主が野間郷(当時は延命寺までが松山藩領で、野間郷も松山藩領だった)の農家に馬の飼育・繁殖を命じたのだそうです。藩は、生まれた馬のうち、馬体の大きな馬だけを買い上げたので、結果、農家には小さな馬体の馬だけが残り、小さな馬と小さな馬を交配させるから、野間郷の馬は、ますます小さくなってしまった。・・という話です。ウソのような、ホントの話です。

橋脚の島・馬島

写真の、来島海峡に浮かぶ島は、「馬島」といいます。実は野間郷の前に繁殖地に選ばれていた島で、それに因んで、「馬島」の名がついています。

しかし、馬島での繁殖は失敗しました。飼料不足で馬が弱っているところに、疫病が流行してしまったからです。そこで馬島に代わって、野間郷にお鉢が回って来たという次第です。

それにしても、もはや「繁殖の島」でもないのに、馬島という名だけが残る島が、今度は「しまなみ海道」の「橋脚の島」となっている姿には、なにか寂しいものを感じます。

延喜郵便局

局名の「延喜」は、醍醐天皇(10C初頭)の元号から戴いた地名です。

この地に在る乗禅寺が、「延喜の聖帝」と呼ばれた醍醐天皇の勅願寺となったことが縁で、この地もまた、「延喜」と呼ばれるようになったといいます。

延喜観音・乗禅寺

勅願寺となった経緯は、乗禅寺HPによると、要旨、次の様でした。

・・醍醐天皇の御世の初めの頃、頓魚上人という名僧が、野間郡小谷村(後に延喜村となる)に居られました。その法力仏力の効顕なることを耳にされた醍醐天皇が、勅旨を出して頓魚を召されたところ、帝の病は三日と経たないうちに快癒。喜ばれた帝は、当地に七堂伽藍を建立して下さった、とのことです。

・・こうして乗禅寺は創まり、やがて改元を機に、醍醐天皇・延喜の聖帝の勅願寺となったのでした。

八木忠左衛門碑

乗禅寺の門前には、延喜村の庄屋・八木忠左衛門の顕彰碑が建っています。

忠左衛門は、貞享3年(1686)の大飢饉で、農民を飢えから救わんとして代官所に免租を直訴。聞き入れられぬとみるや、代官所を飛び越し、江戸藩邸への越訴に及んだ人です。願いは一部聞き入れられ、農民は救われますが、忠左衛門と、その子・小太郎は越訴の罪を問われ、打ち首となります。

八木忠左衛門碑

この碑は、忠左衛門父子の徳を慕う村民によって、建てられたものだと言います。

これから訪問する延光寺境内に墓がある、隣村・縣(阿方)村の庄屋・越智孫兵衛とは、対照的ともいえる生涯であると思い、ちょっとふれておきました。越智孫兵衛については後述。

54番延命寺参道入口

延命寺は聖武帝(8C初)の勅願により、行基が創建したと伝わります。かつては近見山(244㍍)の山頂近くにあったといい、これに因んで、山号を「近見山」と号しています。現在地に移転したのは、江戸中期の享保12年(1727)とのことです。

寺号は、かつては「圓明寺」と書いていました。そのため53番の「圓明寺」と紛らわしく、住民や遍路達は、所在地を冠して「阿方(あがた)の円明寺」、「和気の円明寺」などと、面倒な呼び分けをしていたそうです。

参道

しかし、斯様な煩わしさにもかかわらず、明治に入るまで、53番も54番も「圓明寺」を続けてきたのは、なぜだったのでしょう。Wikipediaに、答のヒントとなる一文が載っています。

・・(遍路達は)海岸山圓明寺と近見山圓明寺の両方の円明寺を四国側のかがり火(円い明かり)として大三島(55番札所大山祇神社が在る)に渡っていました。

溜め池

「圓明寺」という寺名には、大三島に渡る遍路達を導く、「明かり」が詠み込まれているわけです。となれば、そう易々とは変更出来ません。

ようやく寺名変更に踏み切ることが出来るのは、神仏分離令により、大山祇神社が55番札所でなくなってからのことでした。「明かり」にこだわる理由がなくなった以上、紛らわしさは、すぐにも解消するに越したことはありません。

改刻された道標(延命寺境内)

五来重さんは、54番圓明寺について、「四国遍路の寺」で次の様に話しています。・・(海の)難所をを通る場合、月明かりのない夜は公開が非常に危険ですから、おそらくこのお寺(現・延命寺)の常夜灯は、来島海峡を通る船の目印になった枢要な灯台ではなかったかとおもわれます。

思うに、そのような「枢要な」任務を負った寺として、「圓明寺」の名は、なかなか棄てがたかったのでしょう。なお53番円明寺が、(現在は街中に在るけれど)、元は海岸山円明寺と号し、和気の海近くに在ったことは、前号で記しました。和気浜から宮嶋への船が出ていたのでした。

改刻された道標

上掲の道標は、延命寺境内にあったものですが、この写真の道標は、大西町の安養寺門前にあるものです。元は(前述の)大西町新町の辺りに建てられていたものが、移されたのだといいます。

どちらも、削られた部分に「延命寺」と記されていますが、そこに、元は「圓明寺」と刻まれていたはずです。

山門

この山門は、今治城の城門の一つを移したのだそうです。明治6年(1873)の廃城令により今治城は解体されましたが、その時、城門を延命寺に移したのだと言います。(前述の、延喜の乗禅寺にも一つ移されています)。

今治城は美須賀城(みすか城)とも吹揚城(ふきあげ城)とも呼ばれる、美しい城でした。(現在は天守が復元されています)。美須賀の「み」は、「美」の呉音。「すか」は砂丘。すなわち「美しい砂丘の城」が美須賀城です。また吹揚城も同様の意味で、「風が砂を吹き上げて出来た砂丘の城」を言います。

本堂

延命寺は、養老4年(720)、聖武天皇(7C前半)の勅願を受けた行基が、不動明王像を彫像。これを本尊とし、堂宇を建てて開基したとのことです。

ただし御詠歌は、不動明王ではなく、奥の院の本尊である薬師如来の御利益を詠っているようです。

くもりなき 鏡の縁と ながむれば 残さず影を うつすものかな

延命寺境内

御詠歌について、五来重さんは、次の様に話しています。

・・御詠歌の「鏡の縁」は、弧になってずっと見えている海岸線を指しているのかもしれません。ここからすべての景色が見えるということを詠んだものかとおもいます。薬師如来を拝むお寺であれば、鏡に罪・穢れ・病気を移して薬師様に受け取ってもらって治してもらうということで、病気平癒のために鏡を納めることがしばしば行われています。(略)延命寺の本尊は不動明王です。ただ、もう一つ薬師さんがあるので、あるいはそれかもしれません。本堂の左手に薬師如来をまつる含霊堂(位牌堂)があるので、それが御詠歌の鏡だとすれば、非常に古い御詠歌になります。

越智孫兵衛墓

説明看板には、次の様に記されています。

・・翁は元禄時代の縣村(あがた村・今は阿方村)庄屋で、慈悲深く智慧優れ、郷土の発展、福利増進に努力して大功あり、お上の表彰を受けた。その時代、松山藩の農民は「七公三民」の重税に苦しんでいたが、翁の尽力により縣村だけは「六公四民」に免下げしてもらえた。そのおかげで享保17・18年(1732-3)の大飢饉の時も餓死者が出なかった。元文3年4月2日に亡くなられたとき、特に延命寺境内に葬り、今日まで毎年8月7日に、感謝の慰霊祭を続けている。翁の顕彰碑は、阿方公民館に建立されている。 阿方文化連盟

越智孫兵衛顕彰碑

これが、阿方公民館の顕彰碑です。

江戸時代、農民の側につこうとした庄屋のほとんどは、(前述の)八木忠左衛門のような運命をたどりました。

越智孫兵衛のような例は、希有といってよいでしょう。

獅子舞

54番延命寺を発ち、55番南光坊に向かいます。

道沿いに、阿方獅子舞保存会の格納庫がありました。しまなみ海道と、今治地方独特の獅子舞「継ぎ獅子」の絵が描かれています。

継ぎ獅子は、最上段に獅子頭をつけた子供が乗り、大太鼓に合わせた舞いを、天の神さまに奉納するものです。この絵は四段継ぎの継ぎ獅子ですが、ある時期、天に近い方がよいということで、五段、六段と、危険覚悟で競い合ったこともあるそうです。

獅子舞の練習

平成29年(2017)、大西町の大山八幡神社へ太鼓の音に導かれていってみると、大西町の別府獅子連が獅子舞の練習をしていました。祭日直前の総仕上げ練習とあって、衣装も本番通りです。

左下に大太鼓をたたく姿が写っていますが、今治地方の獅子舞は、テンツクテンツクではなく、ドンドンドーンに合わせて舞われます、勇壮な獅子舞です。

→(H29春5)

55番南光坊へ

道標に従って進みます。

しまなみ海道

「しまなみ海道」です。写真奧が波止浜方向で、海道は波止浜から、海の上となります。

海道の下を潜ると、遍路道は大谷墓地に入ってゆきます。今治市営の大きな墓地です。

石仏たち

しまなみ海道が通り、それとの関連で周辺道路が整備されました。そこで路傍の石仏さんたちも、棚の上に疎開です。

今治市街へ

大谷墓地の出口付近です。右の建物は花屋さんで、閼伽桶なども貸してくれます。

前方には今治市街が見えています。高い建物は、今治のランドマークタワー・国際観光ホテルです。

この坂を下りると川にぶつかるので、これを左折。しばらく川沿いに歩きます。川は、浅川という川です。

浅川

これが浅川です。

やや残念な施工です。こうなると、もはや川というより、溝渠というに近いのではないでしょうか。44番大宝寺への途中で見た、小田川の「近自然河川工法(多自然型川づくり)」が思い出されます。きれいな川でした。

帰宅して今治北高(後述)の校歌を調べてみると、♫ げに逝く水や 浅川の 岸の若くさ 丈のびて・・と始まっていました。やはりこの川も、かつては両岸に、若草萌える堤防がのびていたのです。

浅川

今治のお年寄りから聞いた、戦争中の話です。

・・あの日は、今治の真ん中が焼けたけんの、皆、四方八方に逃げたんよ。東には海があるし、南北には浅川や蒼社川が流れとるけん、頭じゃあ、西の山の方に逃げた方がええとはわかっとったんじゃが、あんた、あんな火炎を前にしたら、西も東もなかったわい。なんせ、熱いんじゃけん。ともかく弟の手を引いて、時には背負って、逃げ回ったよ。ワシは16才じゃった。

南光坊に建つ戦災碑

・・後で聞いたら大概の人は、気がついたら海や川に阻まれて、もう逃げ場がのうなっていたらしい。ワシの場合は、何回か火のトンネルを抜けて、・・恐かったぞ、もう終わりかとおもた・・気がついたら、そこが浅川じゃった。

・・当時の浅川は今より水が多かったけん、もしかしたら、これで助かるかとも思ったけんど、甘かったわい。今度は艦載機が来ての、川をたどるように機銃掃射しながら飛ぶんじゃ。飛んでいっては、また引き返してくるんよ。憎かったぞ。あいつら遊びよった。もし生き残ったら、絶対、アメリカ人殺したると、あの時は思うた。

姫坂神社

すぐ姫坂神社下を通過します。延喜式神名帳に式内社と記されているという、大きな神社です。

祭神は市杵島比売命(いちきしまひめ命)。宗像三女神の一柱で、安芸宮嶋の祭神でもあります。

神社碑

神社碑の後方に城のような建物が見えますが、これは城ではなく、城風に建てた個人の住宅なのだそうです。

今治北高

浅川を校歌に歌った今治北高校です。

校門前でお婆さんに呼び止められ、お接待をいただきました。食べ物や飲み物を持ち合わせていないので、お金を受け取ってくださいとのことで、小銭入れから一円玉も含めて、ありったけ全部を出してくれました。

後で数えてみると、556円でした。「もっとあるかと思ったんじゃが、少なくてごめんなさい」と謝ってくれましたが、申し訳ないのはこちらでした。お賽銭に使わせてもらいました。

予讃線の高架

しまなみ海道の高架かと思っていたら、予讃線の高架でした。予讃線の高架は、けっこう珍しいのではないでしょうか。

大山祇神社

(前述の)「延喜」がそうであったように、地名が寺社名や由緒に由来している例は、よくみられます。当地もその例にもれません。

当地は、「別宮」と書いて「べっく」と言います。今治市別宮です。すでにお気づきのように別宮は、当地に大三島・大山祇神社の別宮(べつぐう)が鎮座することに由来しています。

南光坊山門

南光坊入り口の石橋に、大山祇神社の神紋が刻まれています。隅切折敷縮三文字(すみきり・おしき・ちぢみ・さんもんじ)です。というのも、神仏分離以前には、大山祇神社と南光坊は一体であり、境内を共にしていたからです。この神紋は、その頃の名残です。

本堂

五来重さんは「四国遍路の寺」で、次の様に話しておられます。

・・55番の南光坊は大通智勝如来(だいつうちしょう如来)という非常に珍しい仏様を本尊にしています。法華経には、ある王子様が非常に仏教に帰依していて、難行苦行の末に過去七仏というお釈迦様の前の仏様の一つの大通智勝仏になったと書かれています。これが大三島の大山祇神社の本地仏であったために、大山祇神社の別宮の南光坊にまつられたのだとおもいます。

境内

さらに続けて、

・・『四国遍礼霊場記』を見ますと、納経受付は神社がしています。別宮そのものがやっていたので、境内に神社と坊が共存していたことになります。しかし、神仏分離以降、大山祇神社の別宮と南光坊の間に道路ができて、截然と分けられてしまいました。

南光坊大師堂

昭和20年8月5日夜半から6日未明にかけての空襲で、今治の市街地は焼け野原と化しました。その中にあって南光坊大師堂が焼け残ったのは、奇跡だったといえます。大師堂に避難していた人たちは、焼夷弾が屋根をカラカラと滑り落ちる音を聞いたとのこと。お大師さんの結界が私たちを護ってくださったのだと、語り伝えています。

なお、今治空襲の余塵いまだ消えやらぬ同日8時15分、対岸の広島に原爆が投下されています。

長州大工・門井友祐の彫刻

写真は、大師堂の、焼失を免れた彫刻です。長州大工の門井友祐が、堂の廻りに干支を彫っています。他にもご覧になりたい場合は、→(H30春4)を覧ください。南光坊、大山祇神社について、もう少し詳しく記しています。

伊予水軍船

空襲で火の中を逃げたというお年寄りに、この船はなんですかと尋ねると、こんな面白い話をしてくれました。

・・そりゃ、村上水軍の戦船にきまっとる。村上三島水軍のうちの、来島水軍じゃ。今治には、村上水軍の子孫が多いんよ。組には(クラスには)村上姓が何人もおるけんな。あと、越智も多かったが。

・・その人らには、村上水軍の末裔じゃちゅーことを、誇りにしている人が多いんよ。なーにが水軍じゃ、海賊じゃないか、なんか言われても、オー、海賊けっこう、ちゅうもんじゃわい。

来島城址

来島の 瀬戸の渦潮 とどろとどろ

高鳴る聞けば 雄心(おごころ)の湧く 吉井 勇

泰山寺へ

南光坊を発ち、56番泰山寺へ向かいます。

写真奧に見える高架は、予讃線の高架です。これを渡り返します。

今治駅西口

今治駅の西口です。閑散とした感じは否めません。

では今治の中心施設(今治市役所、今治港、今治城など)がある、東口はどうかといえば、こちら側も、けっして賑やかとは言えません。今治一といわれた商店街でも、多くの店がシャッターを閉ざしており、松山に次ぐ愛媛県第二の都市の、面影はありませんでした。私たちはこの後、坂出でも同様の景色を見ることになりますが、なんとも寂しいことでした。

西口の風景

今治は海城である今治城の城下町として始まり、明治以降は、港町としての発展を遂げてきました。とりわけ戦後の発展は、目を見張るものがあったようです。(他に地場産業として、タオル生産があったことは、ご承知の通りです)。

戦後の今治港は、別府-大阪航路の中間寄港地として観光客を集め、尾道連絡船の発着港として、高松に次ぐ「四国の玄関口」となりました。昭和40年代には、車の普及に対応し、多くのカーフェリー航路が新設されました。おそらく、この時期が今治の最盛期だったでしょう。その後、車社会化が一層進み、本四連絡橋が開通。瀬戸内海の海運業に陰りをもたらしたことは、前号で記しました。

ゴミ箱

こんなものが目に入りました。これがなんなのか、わからない人も多くなっていますので、載せておきます。

答は、ゴミ箱です。昭和30年代まで、各家の前に置かれていました。写真のゴミ箱はコンクリート製ですが、木製のものもあり、単なる木箱であったりもしました。

ゴミ箱が姿を消すのは、東京オリンピック(昭和39年・1964)を前にした、東京からでした。外国からのお客さんに見られたらミットモナイということで、ゴミ箱は蓋付きのポリバケツに変わり、それが全国に広がっていったのでした。斯くてゴミ箱は姿を消し、ポリバケツもやがてビニル製ゴミ袋に変わって行きます。その転変は世相の移り変わりを映し、面白いのですが、ここでは略します。

今治西高

県立今治西高校です。旧制中学の流れを汲んでいますが、共学校です。前述の今治北高校も、前身は県立高等女学校でしたが、共学校になっています。

戦後の学制改革で、東日本は、高校の男女別学が残りましたが、西日本では、共学・小学区制が徹底されました。もっとも最近では、昔帰りが進んでいるようですが。

野球練習所。

今治西高は昭和40-50年代、高校野球で甲子園に度々出場し健闘していましたが、近頃は、ちょっと不振のようです。

泰山寺へ

四国五十三番泰山寺 とあります。

大師堂

泰山寺のHPは、寺の興りを次の様に記しています。

・・弘法大師がこの地を訪れたのは弘仁6年のころ。蒼社川という川がこの地方を流れており、毎年梅雨の季節になると氾濫して、田地や家屋を流し、人命を奪っていたため、村人たちは恐れ苦しみ、人取川といって悪霊のしわざと信じていた。

・・この事情を聴いた大師が村人たちと堤防を築いて、「土砂加持」の秘法を七座にわたり修法したところ、満願の日に延命地蔵菩薩を空中に感得し、治水祈願が成就したことを告げた。

不忘松

・・大師は、この修法の地に「不忘の松」を植えて、感得した地蔵菩薩の尊像を彫造して本尊とし、堂舎を建てて「泰山寺」と名づけた。この寺名は、『延命地蔵経』の十大願の第一「女人泰産」からとったと伝えられる。「泰山」にはまた、寺があった裏山の金輪山を死霊が集まる泰山になぞらえ、亡者の安息を祈り、死霊を救済する意味もあるという。

本堂

上記は、寺伝を基に記されたものですが、それを踏まえながら五来重さんは、次の様に記しています。

・・泰山寺も、もとは太山寺といったのだとおもいます。ところが、同じ名前のお寺がいくつもあると煩わしいので、「太」という字を「泰」という字に変えました。そうすると、お産が安らかだということで、安産の信仰ができました。安産の地蔵尊をまつって、「女人泰産」から、泰山となったようです。

石垣

右の新しい石は、今治沖の大島で採れる「大島石」のようです。

左の石は、古くからの石垣でも使われていたものですが、どれも角が取れているところから見ると、蒼社川の水流の中でもまれたゴロ石だと思われます。さすがに、野根ゴロゴロで見た石ほどの滑らかさはありませんが。

栄福寺へ

栄福寺へ、広い田圃の中を歩きます。

この平地は、おそらく蒼社川の氾濫原だったでしょう。元々は、軽く傾斜がかかり、デコボコがあり、石だらけの土地だったはずです。そんな土地を、石を取り除き、デコボコを均し、水平の、田圃に適する土地にまで改良したのです。氾濫は繰り返しましたから、その度に、初めからやり直す苦労は、大変なものだったでしょう。よくぞここまで、「土地改良」したものです。

道標

多くの道標が、様々な都合で場所を移動させられているなか、この道標は地主さんのご厚意で、建立時の位置に建ちつづけているようです。

右 和霊大明神 三十丁 奈良原本社 五里半

手差し へんろ道

和霊大明神は、宇和島伊達家初代藩主の家老・山家公頼(通称 清兵衛)を神として祀ったもので、元々は宇和島藩のローカルな神でした。→(H24秋8)、→(H28春3)

宇和島の和霊神社

しかし生前の、生き神様とも呼ばれた生き様の純粋性と、純粋故に殺されねばならなかった悲劇性が、清兵衛の神性をいやが上にも高めたようです。和霊の神様は宇和島の枠を越えて、ここ今治でも祀られています。なお、宇和島の和霊大祭で清兵衛神に供奉する牛鬼は、菊間・加茂神社にも現存し、これも宇和島だけのものではなかったことがうかがえます。

別宮大山祇神社の奈良原神社

奈良原神社(ならはらじんじゃ)は、元は今治市玉川町の楢原山(1041㍍)にあった神社で、牛馬の守護神としても、篤い信仰をあつめていました。上掲の道標「奈良原本社 五里半」は、その頃の(楢原山山頂の)神社を案内したものです。

現在の奈良原神社は、別宮大山祇神社に、境内社として鎮座しています。遷座は、氏子全員が村を棄て、今治市内へ移住したためでした。貨幣経済が山間の集落にも浸透し、従来の自給自足・物々交換にたよった生活は、もはや成り立たなくなったのです。昭和47年(1972)には、わずかに残っていた二戸も離村したといいます。

行き倒れ遍路の墓

古い遍路道を歩くとき、きまって行き倒れた遍路の墓石に出会います。

阿波路を歩いている頃は、その数の多さに驚いていたものでしたが、やがて気づいたのは、この人達は墓石を建ててもらえた、数少ない人たちなんだ、ということでした。おそらく圧倒的多数の人たちは、「土饅頭」を盛られただけだったでしょう。埋められもせず遺棄された人も、けっこういたはずです。

このように存在の痕跡が消滅してしまった人が、どれほど多くいることか、その数は、今や知る由しもありませんが、おそらく私たちの想像を超えているのではないでしょうか。

蒼社川

蒼社川にやってきました。土地では「大川」と呼ばれているようです。江戸の人たちが隅田川を大川と呼んだのと同じです。

この川を昔の遍路達はどう渡ったのか、どう歩いて栄福寺に至ったのか、そんなことについて、→(H30春5)に記してみました。ご覧ください。なお、鉄塔の下に見えている山が、後に出てくる八幡山です。

道

急いで過ぎ去るには、もったいない道であり、景色です。というわけで、ここで休憩しました。北さんが言い出して、私が即、同意したのです。

ただし、状況は切迫していました。時刻は4:00近く、これから57番栄福寺、58番仙遊寺にお参りし、富田駅近くの宿まで歩かねばなりません。しかも仙遊寺には5:00必着です。もし遅れたら、明日また、仙遊寺のお山に登ることになり、計画は大狂いします。

栄福寺

57番栄福寺は、石清水八幡宮への登り口にあります。明治の神仏分離以前、まだ二つの寺社が一体で、栄福寺が石清水八幡宮の別当寺だった頃の位置関係が、今に残っているようです。写真左の道を奥に進むと、石清水八幡宮に至ります。

ただし、蒼社川を渡渉してきた遍路たちは、山向こうから登って八幡宮に参り、写真の道に降りてきました。よって写真の道は多くの遍路にとっては、下り坂だったでしょう。

57番栄福寺

石清水八幡宮がある山は八幡山などと呼ばれていますが、この山には他にも、伊予国総社の論社とされる伊加奈志神社(いかなし神社)、栄福寺の前に石清水八幡宮の 別当寺であった浄寂寺、新三島神社、鳥越地蔵などがあり、興味深い信仰空間が形成されています。

栄福寺の興りなどについては、→(H30春4)を、八幡山の寺社については、→(H30春5)をご覧ください。

犬塚池へ

前方に犬塚池の堤防が見えてきました。可愛そうな犬の譚を残す池です。

・・昔、栄福寺と仙遊寺(写真奧の左側に小さく見える)の両方で可愛がられている犬がいました。寺の鐘が鳴ると、そちらの寺に行き、お坊さんの手伝いをしていました。

・・ところが、ある時、二つの寺の鐘が同時に鳴ってしまったのでした。いずれの寺へ行かんか、窮した犬は、この池に身を投げてしまったといいます。

犬塚池へ

・・以来、この池は犬の形になり、その名も犬塚池と呼ばれるようになりました。この池の水が涸れたことがないのは、あの犬のおかげと、土地の人は伝えてきました。

犬塚池

満々と水を湛えています。

池を高いところから眺め、その犬型を確かめてみようとしましたが、うまく行きませんでした。地図上では、頭部と足が四本、ありますが。

仙遊寺へ

仙遊寺への登りで今治市街が遠望できました。ゆっくりと眺めたい景色ですが、そうもしていられません。のんびりと休憩を取ったツケがまわってきたのです。

息を切らしながら、それでも道のインからアウトへ出て、なんとかシャッターを押しました。執念で撮った一枚です。

仙遊寺山門

すこし手前に「仙遊寺まで100メートル」の表示があったので、これで安心、間に合った、と思ったら、とんでもない。

仁王門の先に、とんでもない坂がありました。ここでも、ともかくシャッターを切って、急ぎます。

途中、降りてくる人がいたので「あとどれくらい?」と尋ねたら、のんびりとした調子で「まだだいぶありますね」とのこと。ガンバレの一言もないんかいと、心中で毒ついてしまいました。

弘法大師御加持水

五来重さんは仙遊寺について、・・縁起では仙人が遊んだから仙遊寺だとありますが、そうではありません。泉が湧くという泉涌寺(せんにゅう寺)です。・・と話しておられます。

急坂の途中に、五来さんが言う「泉」に当たるであろう、弘法大師御加持水があるのですが、私たちはそれに気づいていませんでした。この写真は、後年(平成30年春)に撮ったものです。→(H30春6)

境内

4:58、ようやく着きました。遍路は誰一人としておらず、ひっそりとしています。

休む間もなく、納経の御朱印を先に戴きました。お参りは後回しです。線香、ローソクは、すでに片付けが始まっているので省略。扉を閉めずに待っていてくださったお坊さんに感謝しつつ、読経を済ませました。

本堂

こんなに大慌てしないですむ方法に、私たちは気づいてはいました。簡単です。仙遊寺の宿坊に泊まればよかったのです。

なぜそうしなかったのか。

申し訳ないことですが、この頃の私は「宿坊」がきらいだったのです。(理由は略させていただきます)。そのため富田まで歩くことに、私が押し切って決めたのでした。

大師堂

なお念のため、その後、私は仙遊寺の宿坊に二回泊まっています。

温泉も夜景も精進料理の食事も、とても気に入っています。特に朝食のお粥は、ごちそうです。

犬!

ヤッ!発とうとすると、仙遊寺に犬がいました。犬塚池に身を投げた犬の子孫か!・・そんなわけはないか。

それにしても、この犬、一目見て絶対に噛まれないと分かる犬でした。人への警戒心がないのです。優しい人に囲まれているからでしょうか。

下り石段

下山し、宿に向かいます。

山門

山門まで降りてきました。またまた大師御加持水をすっ飛ばしています。

休憩所

急坂を降りてくると、仁王門の先の休憩所に野宿遍路がいました。急いでいても、こういうことには引っかかってしまうのが、私たちでした。

青森から来た人で、・・今夜はここに泊まらせてもらいます・・とのこと。大変ですね、と言うと、応えは、・・とんでもない。花咲く庭に池まであって、ここは御殿ですよ・・。

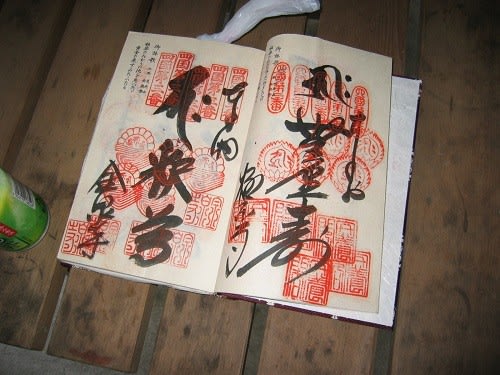

ご朱印

青森から年一回だけやってきて、野宿しながら、40日ほどかけて廻るのだそうでした。今回で五巡目だとのこと。

この方、この頃の私たちには、まだ理解の及ばない方でした。朱印が五個押された納経帳を、不思議なものでもあるかのように、写真に撮らせてもらったのを覚えています。

分岐

国分寺方向への分岐点です。五郎兵衛坂を下ります。五郎兵衛さんが転んで腰を打ち、その怪我が元でなくなったという坂です。

・・昔、仙遊寺に大音を発する太鼓があって、その音は桜井海岸にまで聞こえていたそうです。漁師の五郎兵衛さんは、その音で魚が逃げてしまい漁にならないと腹を立て、仙遊寺に登り、包丁で太鼓を破り、あまつさえ仏様に悪口雑言を浴びせたのだそうです。

・・五郎兵衛さんが坂で転んだのは、その帰り道でのことでした。

今治市街

また今治の街部が見えました。中央にランドマークタワー・今治国際観光ホテルが見えます。左端には「しまなみ海道」が写っているのですが、カメラの性能が届かないようで残念です。

宿へ

陽が傾いてきたら、ちょっと寒くなった来ました。宿まではまだ3キロ弱はあるでしょう。

日没

案の定といいましょうか、日没となってしまいました。

ただ、宿はビジネスなので、大きく迷惑をかけることはないでしょう。それくらいの時刻には、着けるはずです。

ご覧いただきまして、ありがとうございました。

次号では、できれば61番香園寺辺りまで、記したいと思っています。更新予定は、3月30日です。

更新の頃、コロナはどうなっているでしょう。ウクライナはどうでしょう。世界史に残る出来事が、二つ同時並行しています。桜は咲いても、春は名のみ、かもしれません。羽生君ではありませんが、春よ 来い。

この記事のトップへ アルバムの目次へ

さて、今回は平成17年春に歩かれた『大西町から ~ 58番仙遊寺』リライト版です。 ここも想い出多いところで、ブログ冒頭にある大西駅近くにある「井手家の大楠と母屋」には深い因縁を覚えます。

それは東日本大震災の年のこと、雨降る三坂峠から下りる途中で、旧遍路宿・坂本屋で思わぬお接待を受けました。 その時いただいた資料に、松山大学の地域活性グループの学生さんによる遍路マップがあって、「大庄屋井手家」の素敵なイラストを拝見し、一度は訪ねてみたいと密かに願ってきました。

その翌年の平成24年、松山市からの2巡目の区切り打ちで、大西駅付近を歩きながら見落としてしまって、やっと訪問が実現できたのはその2年後の「拾い遍路」でのことでした。 2巡しても手抜きならず足抜きで、交通機関を利用したところを歩き直す「拾い」が必要でした。 再訪はコロナ直前の平成元年に大西駅前の宿で楽しく遍路さんと落ち合う計画でした。 残念ながら、こちらはミスマッチで終わりましたが、「大庄屋井手家」と大楠を心ゆくまで眺めることができました。

さてさて 今回のタイトルは『♪淡き光立つ 俄雨 いとし面影の沈丁花~』ですが、このブログの最終行に『羽生君ではありませんが、春よ 来い』とありました。 『春よ、来い』はシンガーソングライター・松任谷由実さんのヒット曲で、東日本大震災の復興ソングにもなった名曲中の名曲です。 北京ではメタルこそ取れませんでしたが、このリズムに乗って華麗に舞い上がった羽生君の四回転半ジャンプは私たちの瞼に今も焼き付いています。

天恢がこの曲を知ったのは 瞽女(ごぜ)三味線の演奏家として現在も幅広く活躍されている月岡祐紀子さん著の『平成娘巡礼記 』 (文春新書)に載っていました。 大学卒業間もない当時の月岡さんは、「本当の瞽女三味線は視力を失った人しか弾けないのか」と芸道の悩みから「せめて放浪の中で芸を極めたい」と遍路へ。 四国各地で三味線を弾き唄を歌い、2カ月かけて1400キロを踏破されたのは24歳の時でした。 彼女を知ったきっかけは、辰濃和男さん著の 『四国遍路』 (三 愛媛・へんろ道 4.修行する)の箇所で、出会いについては辰濃さんも、月岡さんもそれぞれの著書で記述されています。

ついでながら、月岡さんの『平成娘巡礼記 』に、早坂暁さんが「若い女遍路さんに拍手を」 として序文を寄せられています。 その文中に100年以上も昔に同い年24歳で四国を歩き、その体験を綴った『娘巡礼記』(高群逸枝著) についてふれられています。 テントも寝袋もない野宿や粗末な遍路宿で、粗食に耐えながら約半年間の旅を歩き続けた明治の高村さんと平成の月岡さんとではその苦労は比べようもありませんが、お二人とも遍路への動機は同じ心の悩みからだったようです。

時代がどんなに変わっても、『放浪は、いつの時代にも、女性にとって究極の冒険なのである』から、コロナ後の令和にも遍路を志す女性が増えることを願ってやみません。 いつの時代でも女性が集まるところに男も群れたがるので、四国遍路の復活には女性の存在は欠かせません。

終わりに、前回のコメントで、「楽しく遍路」さんから『天恢さんの体験を、このコメント欄で読ませてはいただけないでしょうか。私の記事とは無関係に、テーマを選んで戴いて』との提案がありました。 毎回拙いマンネリ化したコメントを厚かましく投稿してきましたが、天恢も傘寿が近づき限りある遍路が見えてきました。 そろそろ遍路15回の集成を自分なりに纏めてみたくなりました。 まだ構成は固まっていませんが、どうか、今後とも宜しくお願い致します。

♫ いつものように幕が開き・・とまれ春が来ました。

さて、私たちは二人で歩いていましたから、たぶん道中のいろいろに、目が届きやすかったのだと思います。大西の「井手家の大楠と母屋」も、私は気づいていなかったのですが、北さんが気づきました。

・・なんだぁ?これは、すごいぞ!・・という声に、北さんが指さす方を見ると、屋上の甕が見えたのでした。傍にいた宿のご主人が言うには、屋根の上なので、けっこう気づかずに通り過ぎてしまう方が多い、とのことで、実際、ご主人が同行してくださったのも、私たちが気づかなければ教えようと考えていたから、とのことでした。

一人で歩くようになると、やはり「見逃し」をよくやるようになりました。見過ごしてはならないと、地図に印まで付けておいたのに素通りし、ハッと気づいたときはもう遅い。歩き遍路は、なかなか引き返すことができませんから、結局、次の周回という、あるかどうか分からない機会に思いをあずけ、先に進むことになってしまいます。

天恢さんの「拾い遍路」や私の「歩き直し」・・前回見残した所を、次の区切り歩きの初日に歩き直す・・は、そんな不確実な「次回」を待ちきれない、気持ちの表れなのでしょう。

しかし、「歩き直し」はもちろん、遍路そのものが、このところ出来ておりません。

お気づきかと思いますが、アルバム目次の「R1初冬3-4」は、ここ2年以上もの間、「準備中」になったままです。心づもりでは、令和2年の最初の遍路で「歩き直し」をし、その後、完成させるつもりで「準備中」としたのでしたが、コロナ禍のため遍路は中断。以来「準備中」がつづいております。

これ、いつまで「準備中」なのでしょうか。

コロナ禍の中でも、時は確実に過ぎ、天恢さんがいう「限りある遍路」の「限り」が、無情にも、刻々と近づいています。私は齢80を越え、体力は確実に落ちています。近ごろは、散歩で6000歩ほども歩くと、足が重くなり、休みたくなってしまいます。

湿っぽい話がつづいて申し訳ありませんが、もうひとつ、湿っぽい話を聞いてください。

とても残念に思っていることがあります。私には「通し打ち」の経験がないことです。機会はさぐっていたのですが、1ヶ月以上も家を空けることが難しく、とうとう出来ず終いとなってしまいました。おそらく今後は、もし日程がとれても、難しいと思います。とても残念です。

私が本気で「通し打ち」をやりたいと思ったのは、平成19年(2007)1月の区切り歩きで、三角寺から歩きはじめた時のことでした。(この分の遍路のアルバムは、次々号くらいになります)。

いよいよ四国遍路の最後の道場・讃岐路に入ろうとするとき、話には聞いたことがある「さみしさ」が、私たちにも訪れたのでした。「終わるさみしさ」です。

私たちは、これまでになく「敬虔な」気持ちで、歩いていました。一歩一歩が愛おしく、大切に思われました。

そんな中、話し合ったのが、・・いつか「通して」歩きたい・・でした。通して歩いて此所に至ったとき、私たちは何を感じ、何を考えることが出来るのか、是非、知りたくなったのでした。

しかし今、それを断念しようとしています。残念ですが、♫ これもまた人生・・でしょうか。(今回は二曲入りました)。

取り留めもないコメントになってしまいましたが、終わりに、大西駅前の宿で落ち合うというせっかくの計画を頓挫させてしまったこと、改めてお詫びします。あの大楠と天水甕、一緒に見上げたかったのですが。