容リ協会「リチウムイオン電池等の発火物が原因になる発煙・発火トラブル」から

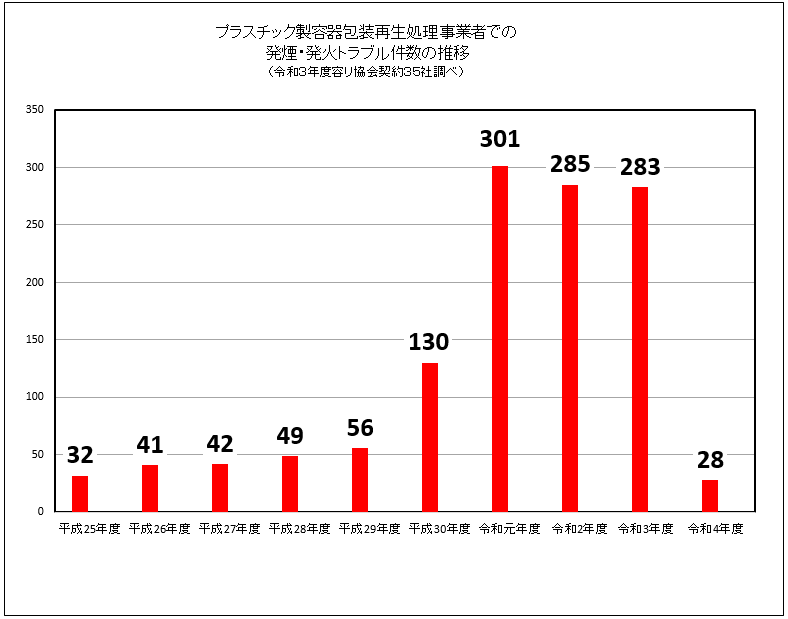

容器包装リサイクル協会が、「リチウムイオン電池を含む電子機器がプラスチック製容器包装のベールに混入し、プラスチックのリサイクル工場での発火トラブルが近年増加しています。」と、プラスチック製容器包装にリチウム電池などを混入させないための注意を呼びかけている。

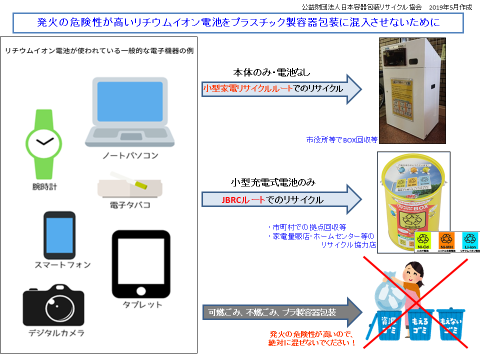

リチウムイオン電池などの回収ルートとしては、

・小型充電式電池の回収ルートでのリチウムイオン電池の回収・リサイクル → 一般社団法人JBRC

・小型家電リサイクルの回収ルートでの小型家電内蔵リチウムイオン電池の回収・リサイクル

プラスチック製容器包装のベールに混入して「リサイクル施設」で検出ということは、市町村の選別保管施設をパスしたのだ。Dランクだったかも知れないが、、、容リ協会、「リチウムイオン電池等発火物実態アンケート調査」も実施して結果を公表しているのだが、、、

自治体のアンケート回答は、

プラスチック製容器包装の中間処理施設でのリチウムイオン電池等などの検出ありは53%、発煙・発火は15%

不燃物処理施設等でのリチウムイオン電池等などの検出ありは73%%、発煙・発火は45%

また、容器包装プラスチックと製品プラスチックの一括回収をしている市町村のプラスチックからは、禁忌品が出るDランクの割合が高いのでリチウムイオン電池混入増加の懸念があるとなっている~ 一括回収の自治体が全国で48市町村もあるのだ、びっくり!! (23区では港区など、製品プラスチックも一緒に集めて資源化している)

どちらにしても、やはり、容器包装プラスチックにリチウム電池など含む製品が混在すること自体が問題なので、、小型家電や電池類含む危険物・有害物の分別回収を徹底しなくては、、(23区では拠点回収なども多いが、、、、

廃棄物処理施設での火災や爆発事故、そして、収集・運搬時のパッカー車での火災など、かなり前からエアゾール缶やリチウム電池などが原因と推定されているが、、、今頃になって、、なぜか廃プラとリチウム電池がセットで、、廃プラ問題の危機感を煽っているかのようで、、、、

国内に滞留する廃プラ問題で、実際に火災が増えているのは事実なんだろうが、、、

毎日新聞は「プラスチック危機 リチウムイオン電池、火元? 資材置き場で火災頻発」

今朝は、東京新聞で「増える廃プラ火災 火種はリチウムイオン電池」と、、、先月発生した、常総の野積みした廃家電が1週間燃え続けた火災写真と、容リ協会のアンケート結果も一緒に載せていたが、、そもそも容器包装プラスチックと廃家電などのプラスチック製品の火災を一緒くたに、廃プラ火災というのもなんだか、、、、、

環境省の「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」(産業廃棄物に該当する廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理要請)以降、、、なんだか、プラスチック危機で、環境省に忖度しているかのような記事が多いので、、、

報道機関も、危機感煽るだけでなく、、、環境省も、通知の中で、産業廃棄物であるプラスチックの排出事業者責任の徹底、不法投棄監視強化、使用済電気電子機器関係、使用済プラスチックの廃棄物該当性、火災防止対策等など述べているので、産業廃棄物処理業者の監督官庁である都道府県や政令指定都市は、しっかりと監視、指導をしてほしいし、、そういう視点からの記事が少ないのは残念、、

そもそも、、プラスチック関連業界、つくり放題、売り放題、

産業廃棄物に関しては、リサイクル名目で海外へ排出していたツケが今になってやってきたのだから、、、製造事業者も、排出事業者も、国内で循環させる仕組みづくりを考え直さなければならない、、

令和元年6月11日更新

リチウムイオン電池等の発火物が原因による発煙・発火トラブル

[リチウムイオン電池による発火トラブル]

モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電子機器のバッテリーなど、リチウムイオン電池を含む電子機器がプラスチック製容器包装のベールに混入し、プラスチックのリサイクル工場での発火トラブルが近年増加しています。

乾電池や、その他の電池についても、発火の可能性はありますが、リチウムイオン電池は中に燃えやすい液体が入っていることもあり、発火リスクが特に高いと言われています。

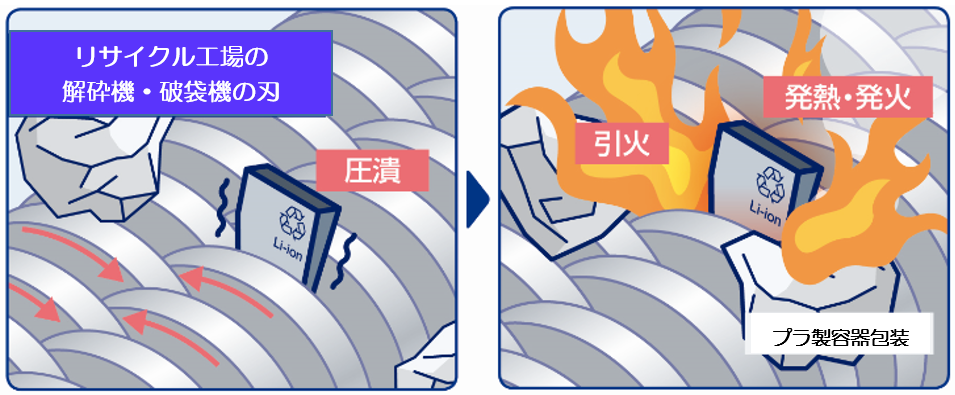

リチウムイオン電池は、プラスチックリサイクル工場における第一段階である「ベール解砕機」や「破袋機」の刃によって、リチウムイオン電池が押し潰されて、ショート・発火し、周囲にあるプラスチックに着火してしまうことがあります。

●リチウムイオン電池が押しつぶされ、ショート・発火するイメージ

| 発火原因となった加熱式タバコ (リチウムイオン電池内蔵) |

|

発火原因となった掃除機 (リチウムイオン電池内蔵) |

|

|

|

| 発火原因となったデジタルカメラ (リチウムイオン電池内蔵) |

リチウムイオン電池の発火実験の様子 (出展:NITE) |

|

|

|

●リチウムイオン電池の発火が原因で、リサイクル工場の建屋・設備が焼けてしまった事例

<2018年度 発煙・発火トラブルの原因物 内訳>

| 発煙・発火原因物 | 件数 |

| リチウムイオン電池等の充電式電池 | 79 |

| 加熱式タバコ | 15 |

| 乾電池 | 5 |

| 掃除機バッテリー | 3 |

| モバイルバッテリー | 2 |

| 発火原因特定出来ず | 19 |

| 合計 | 123 |

電子機器にはプラスチック部分も多く、誤ってプラスチック製容器包装ごみの日に出してしまう市民がいますが、プラスチックの中にリチウムイオン電池が入ってしまうと、取り除く事が極めて難しくなります。その理由は、乾電池などは、磁石に付くので、市町村の中間処理施設で除去しやすいのですが、リチウムイオン電池を含む電子機器は磁石に付かないものが多く、除去することが難しいためです。また、一度発火してしまうと、まわりには燃えやすいプラスチックがあるので、なかなか消火できません。

リチウムイオン電池を含む電子機器の発火トラブル削減に向けたアイデアとして、以下の取組みが考えられます。

1.リチウムイオン電池を製造・利用する企業が、明確なリサイクルマークを表示する。(輸入品は、輸入した企業が表示する)

2.リサイクルマーク表示漏れ、表示間違いがないかどうか、チェックし是正する仕組みをつくる。

3.機器本体と、リチウムイオン電池を容易に分離可能な設計にする。各業界のガイドラインなど

4.機器本体は、小型家電リサイクルのルートにのせ、リチウムイオン電池は一般社団法人JBRCルートで回収・リサイクルする

等です。

[小型充電式電池の回収ルートでのリチウムイオン電池の回収・リサイクル]

一般社団法人JBRCは、資源有効利用促進法に基づき、小型充電式電池(リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池)の回収・リサイクルを行っている団体です。

JBRCでは、従来、ホームセンターや家電量販店などの産業廃棄物ルートで回収しておりましたが、2018年10月1日より、JBRCの回収拠点登録が完了すれば、全国の市町村ごみステーション等で、一般廃棄物として収集・運搬することが可能となりました。このような仕組みで小型充電式電池が一般廃棄物として回収されることにより、プラスチック製容器包装へのリチウムイオン電池の混入減少に繋がると期待をしております。市町村の一般廃棄物をご担当されている方には、ぜひJBRCの回収拠点登録のご検討をお願いします。

◎一般社団法人JBRCホームページ(https://www.jbrc.com/)

回収拠点専用サイト > 新規「回収」登録 > 一般廃棄物回収拠点登録

[小型家電リサイクルの回収ルートでの小型家電内蔵リチウムイオン電池の回収・リサイクル]

2013年4月に小型家電リサイクル法が施行され、小型家電の回収・リサイクルがされておりますが、まだまだ、不燃ごみなどに回され、リサイクルされていない小型家電も多いと思われます。小型家電の中に電池が入っているにも関わらず、製品にプラスチックが使われていることから、誤って、プラスチック製容器包装に混入する事例が見受けられます。

小型家電リサイクルに関する市民啓発、回収拠点場所追加、ピックアップ量増加、宅配便回収導入などを行い小型家電の回収量・リサイクル量を増やすことで、ひいてはプラスチック製容器包装へのリチウムイオン電池を含む電子機器の混入量を減らすことにつながると考えられます。

現在、環境省・経済産業省で小型家電リサイクル法の課題整理・点検が行われています。小型家電リサイクル法施行時には想定されていなかった、リチウムイオン電池内蔵の小型家電の普及や、発火トラブルの増加への対策を期待したいと考えています。

●リチウムイオン電池等の回収ルート

[東京都武蔵野市の取り組み]

(省略)

[全国市町村 リチウムイオン電池等の発火物アンケート調査]

全国の市町村で検出されているリチウムイオン電池等の発火危険物の実態を明確にし、国や電池関連団体、廃棄物関連団体等へ、リチウムイオン電池・リチウムイオン電池を含む電子機器の回収量増加を呼びかける基礎資料にすることを目的とし、アンケート調査を実施しました。アンケートの結果、全国の市町村において相当数の発火物が検出されていることが分かりました。また、全国の市町村から寄せられた意見の例を以下に記載します。

・製造した企業が責任を持って啓発・回収していただきたい。

・メーカー、製造業者による事故防止策、危険周知のためのPRを強く望みます。

・市町村任せではなく、電池メーカー関連団体がもっと適正な処理方法を考えてほしい。

・一般廃棄物であるとはいえ、小さい自治体での対応は排出量が少量で非効率・困難であるため、販売店の店頭回収を一層進めてほしい。

・一般住民、特に高齢者においては、通常の電池とリチウムイオン電池の区別が難しい。通常電池と明らかに異なるデザイン表示にするなど、分別収集しやすい環境設定が必要。

・製品プラと容リプラを合わせて収集しているため、リチウムイオン電池等の発火物の混入を防止することはできないと考えている。

・市町村中間処理施設で、すべての発火物を徹底除去することは難しい。

※アンケート結果の詳細は、こちらを参照ください。

[プラ容器包装と製品プラの一括回収によるリチウムイオン電池混入増加の懸念]

多くの市町村では、プラスチック製容器包装のみを収集対象としていますが、全国で48の市町村は、「プラスチック製容器包装」と「容器包装ではない製品プラスチック」を一括回収しています。(当協会申込データより)

この48市町村のプラスチック製容器包装の収集量の平均は、年間1人あたり約9.4kgとなっており、全国平均値約7kg/人・年よりも高くなっています。しかしながら、以下の表のとおり、ベール品質調査(※)結果で、Aランク(最も良い評価)の割合を比較すると、一括回収している結果の方が、容器包装比率評価で約7.9ポイント、破袋度評価で6.1ポイント、禁忌品有無評価で12.0ポイント低くなっています。

<プラスチック製容器包装ベール品質調査における全国集計結果と一括回収の調査結果>

| 全国集計結果 | 容リプラと製品プラを一括回収している48市町村のみの結果 | ||

|

容器包装

比率評価

|

Aランク | 95.4% | 87.5% |

| Bランク | 3.8% | 12.5% | |

| Dランク | 0.8% | 0.0% | |

| 破袋度評価 | Aランク | 81.1% | 75.0% |

| Bランク | 12.7% | 16.7% | |

| Dランク | 6.2% | 8.3% | |

|

禁忌品の

有無評価

|

Aランク | 57.8% | 45.8% |

| Dランク | 42.2% | 54.2% | |

※ ベール品質調査とは

年に1度、全国の保管施設ごとに実施するプラスチック製容器包装のべール品質調査。「容器包装比率」とは、サンプル重量の中にプラスチック製容器包装対象物が占める重量比のことで、90%以上がAランク、90%未満~85%以上がBランク、85%未満Dランクとなる。「破袋度」とは、1kgあたりの破かれていない収集袋や小袋の数のことで、小袋の数が0.2個/kg未満でAランク、0.2個以上~0.4個未満/kgでBランク、0.4個/kg以上でDランクとなる。「禁忌品」とは、電池・ライター・カミソリ・注射針などの危険な異物ことで、サンプルの中に禁忌品が無ければAランク、ひとつでもあればDランクとなる。

量の増加や良い品質につながっている市町村では、「市民説明会を数多く実施した」「市民への周知期間を長く取った」「中間処理での異物除去強化」等を行っている事例があります。

逆にうまくいかなかった事例としては、「市民説明会をあまり実施していなかった」「市民への周知期間が短かかった」などの結果、市民から集まったプラスチックの品質が悪く、中間処理で大量の残渣が出て、プラスチック製容器包装まで汚している市町村もあります。

一括回収をしている市町村のプラスチックからは、禁忌品が出るDランクの割合が高いという結果も出ており、リチウムイオン電池等の発火物混入が懸念されます。

プラスチック製容器包装と製品プラスチックを一括回収することは、市民からすれば、「プラスチックが一部でも使われていたら何でも入れて良い」と解釈される可能性があります。

特に、表面がプラスチックで覆われているリチウムイオン電池やリチウムイオン電池内蔵の小型家電等の混入は増加することが懸念されます。分かりやすい表示の徹底と、市民啓発が重要です。

-

2019/05/23