アニマルライツな3人でレッツゴー

アニマルライツな3人でレッツゴー

「動物が可哀想で見たくない」とか、「見れない」という辞退者がいた中での。

「動物が可哀想で見たくない」とか、「見れない」という辞退者がいた中での。(私は、行けるものなら、日本中の屠場の見学に行きたいくらいですがね…。)

「一般自由席の列」に45分前くらいを目安に並びました。(それで、自由席入場者の半分から後ろといったところです)

テレビ局も取材に入っていました。

テレビ局も取材に入っていました。

と思ったら、空中ブランコとかで登場されていました。

と思ったら、空中ブランコとかで登場されていました。 )

)

動物を搾取する木下サーカスに、お金を落とす訳にはいかないので、

お昼は済ませました。

お昼は済ませました。

グッズ売り場は、テントの中と外にありました。

売っていたタオルが可愛いかった と、みっちゃん。

と、みっちゃん。

今回の偵察で、お金は1円も落としていませんが

私達、元来 動物は好きだもん、そう思う気持ちは仕方ないよね(笑)

テント内は、最後のフィナーレ (団員さん達が手を上げて、さよならしてるところ) 以外、撮影禁止。

テント内は、最後のフィナーレ (団員さん達が手を上げて、さよならしてるところ) 以外、撮影禁止。

初日なので、オープニングセレモニーもあり、社長やスポンサー各位によるテープカットや、合唱、市長の挨拶等がありました。

手に汗握る 公演中は…

私の左側で、みっちゃんが絶叫し 右側で、猫ちゃんが人間の芸を見て、歓喜の声を上げている中。

右側で、猫ちゃんが人間の芸を見て、歓喜の声を上げている中。

私は無言で黙々と、目でスケッチしたり、演目のメモを取っていました(笑)

というのも、ノンベジの学生の頃に木ノ下サーカスを見て、

殆ど演目が変わっていなかったし、私もよく覚えていたので、

あれがこうなったら、こうなるという先が分かっていたので、スーパークールでした。

この日の演目の数は、約35。

その内、動物が登場したのは…、

- 手品で、女性と入れ替わったライオン1頭。

- 手品で、ぬいぐるみと入れ替わる白いトイプー 一匹。

- シマウマ4頭。

- ホワイトライオン8頭。

—と以上でした。

なので動物種は3つ、演目的には4つですね。

35分の4…。 さっさと、やめればいいのにね。

2時間20分もあるので、自由席は背もたれがなく、椅子は堅めなので、後半疲れてきたし。

動物利用をやめて、時間をシュッとしたくらいが、丁度いいんじゃないですか?

シマウマは4頭が、ステージをグルグル回り、お互いの背中に顔を乗せて止まるのと、

ハードルと火の輪くぐりを合わせたような物を、4頭が順番にジャンプしていくもの。

1頭がジャンプせずに、その横を通っていました。

火は、比較的高い位置に付いていましたが、シマウマにとってはストレスでしょう。

休憩時間を挟んで、ホワイトライオンのショー。

休憩時間に、安全の檻が設置されていました。(人間は食べ物だもんね )

)

ライオン達の顔は思っていたより大きく、表情もよく見えました。

ノソノソとゆっくり動き、覇気がなく、寂しそうに見えました。

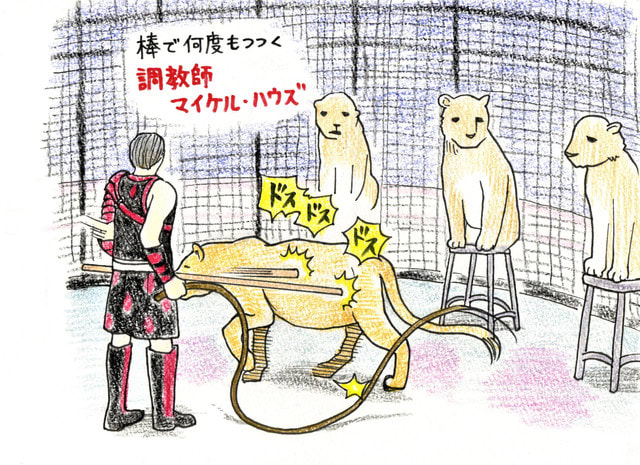

調教師は、右手にムチ、左手に長い棒。

まず最初に動かそうとしたライオンが、嫌がるそぶりを見せていました。

手で、お尻や背中をパチン!と叩いたり、

歩くライオンの体を、棒で何度も 突いているのが見えました。

ムチは 早くて見えなかったですが、猫ちゃん曰く、足元に当たっていたそうです。

最後の動物の演目、ライオンが終わった後は、みっちゃん感情移入しすぎて、先に途中退出。

最後は、空中ブランコで幕を閉じました。

動物が出てくる時間はほんの少し。

シルクドソレイユのように、人間だけで美しく集客できると思いました。

一方で、それだけの出演時間の為に、

生涯を拘束されている動物達が不憫でした。

なお、象はラオスからまだ到着していませんでした。

象も、公演中にブルフックかドリルを持っているか確認したかったのですが、残念です。

(写真撮影の際には、ブルフックが象の耳にかけられています)

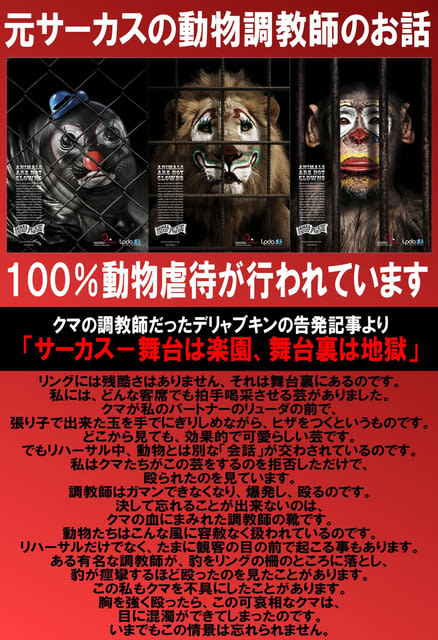

【1枚目画像】今見たら💀凄いな。(本を検索してて発見)

— ベジ漫画 Natsumi (@vegemanga) 2019年3月22日

象使いが持っている調教の為の武器『ブルフック』とは、鋭く、暖炉で突く棒のような道具で、象の敏感な皮膚をひっかけて💥引っ張るためのものです。#動物サーカス反対 pic.twitter.com/2SGptfteOK

聞いてみたところ、

今は厳しくなっているから、あまり長く日本に置いておけないみたいなニュアンスを感じました。

(誰も呼び掛けてもいないし ↓ 入れてもいなかった募金箱)

象が間に合わなかったから、ポニーどこかから、連れてくるのかな?

全国で動物サーカスに反対する、有志達による抗議アクションが始まってから、

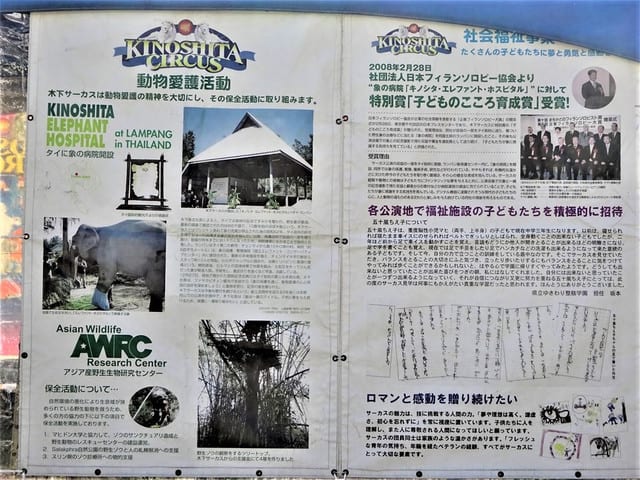

全国で動物サーカスに反対する、有志達による抗議アクションが始まってから、木ノ下サーカスが作った「言い訳看板」が、デカデカと設置されていました。

木下は、入口がコレだし、お土産売り場のグッズになるし、

動物は、象徴として欲しいのだろうなと思いました。

折角イケメンのお兄さん達が、キラキラ 自分の芸を磨いて

自分の芸を磨いて 素晴らしい芸を披露しているのに

素晴らしい芸を披露しているのに

動物を利用した芸が残っているだけで、

木下サーカス全体の印象が悪く思われているって、残念に思いませんか?

素晴らしい木下サーカスに 動物虐待は不要ですよね。

動物虐待は不要ですよね。

団員の皆様は、動物はもういらないんじゃないですか…?と、内側からも声を上げて下さい。

世界最大のリングリングサーカスは、動物の搾取に反対する声が高まり、廃業しました。

木下サーカスが、心から応援出来るサーカスになる日が訪れるよう、願っています