◇近世§21.農民統制の覚え方(3法規)◇B

[ゴロ]ヒロシさん/田畑を得たら/勝手に涙の分地

(1643年)(田畑永代売買禁令)(田畑勝手作禁令・1673年・分地制限令)

[句意]ヒロシさんは田畑を入手したら、勝手に涙ながらに分地した、というちょっと意味不明の句。

[point]

1.江戸幕府農民統制の主な法規に、田畑永代売買の禁令(1643年)、田畑勝手作の禁令(1643年)、分地制限令(1673年)がある。

[解説]

1.西日本での干ばつと虫害、東日本での長雨と冷害による寛永の大飢饉(1641~42)は幕藩体制を揺るがすような衝撃を幕府に与えた。このため幕府は、その2年後に農民統制法規を出している。その目的は、全て本百姓体制を維持し、年貢を確保するため。すなわち田畑の売買を禁止して土地喪失を防止し(田畑永代売買禁令)、商品作物栽培を禁止して貨幣経済浸透による階層分化を防ぎ(田畑勝手作禁令)、分割相続による農民の零細没落化を防止し(分地制限令)、さらには贅沢(ぜいたく)を禁止するなど生活全般への規制を加えていった。

2.田畑永代売買の禁令(1643年)は、土地の売買を禁じ、富農の土地集中を防ごうとしたもの。しかし「永代」は禁止でも「数年」ならばよいということでの脱法行為、すなわち質入れが蔓延(まんえん)し崩れていった。

3.田畑勝手作禁令(作付制限令)(1643年)は、食料を確保するため田畑に五穀(米・麦・粟・豆・黍)以外の商品作物などの栽培を禁止したもの。たばこ・木綿・菜種が禁止された。ただし本田畑での作付を禁止しているだけで、それ以外での作付は構わなかった。1643年以後も発布したが効果なく、幕府は黙認する政策に移行した。

4.分地制限令は分割相続による田畑の細分化を防ぐための法令。1673年の令では、分地前10石(名主は20石)以上あればいいという条件だったが、1713年の改正令では、分地後10石(名主は20石)以上なければならないと規制が強化された。

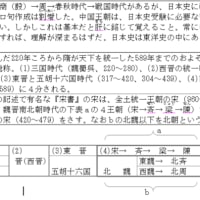

〈2019法政大・文営法2/8:「

問8.下線部4について、3代将軍徳川家光の将軍在任期間に行われていないことを、以下のア~エのなかから一つ選べ。

ア.田畑永代売買の禁止令をだした。

イ.ポルトガル船の来航を禁止した。

ウ.参勤交代を制度化した。

エ.末期養子の禁止を緩和した。」

_________________

(答:問8エ× ※家光の在職期間は1623~51年。家綱の代1651年に末期養子の禁止緩和)〉

この続きは「NOTE]でご覧ください。東海林直人のゴロテマ日本史◇近世3(農民統制~修験道統制)* | 記事編集 | note

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます