やまだです。

人間誰しも生きていく上で必要なものといえば?

お金?家??空気???

確かにすべて必要ですが、今回は洋服にフォーカスします。

これがないと外に出ることができませんし、人に会うこともできません。

お金がなくても罪にはなりませんが、洋服を着ていないというだけで、危ない人だとみなされ警察を呼ばれるでしょう。

それくらい社会的に必要なものですが、みなさんは買った洋服をどれくらいの期間着ていますか?

また、洋服を買うときにどれくらいの期間着れそうか、意識することはありますか?

わたしは今でこそ、洋服を買うときに色々考えるようになりましたが、若いころは全く意識しておらず、かわいいデザインであればオッケー!という感じでした。

そんなふうに衝動的に買った洋服は、次の年には飽きてしまい、だんだんと出番も少なくなっていきました。

社会人になってからは、ファッションの系統が定まったこともあり、やたらと服を買い漁るということもなくなりました。

今もファッションに関心がありかわいい洋服を探すのが好きなのですが、買わずに見るだけですますことができるようになり、成長したなと感じます。

アパレル業界においては、流行りのデザインを大量生産し安く販売して、ワンシーズンで買い替える“ファストファッション”が長らく浸透していましたが、SDGsのはたらきもあり、問題視されるようになりました。

ただそういうものが求められている側面もあるので一概にファストファッションだけが悪いとは言い難いところではあります。

ですがブランドの価値を下げたくないからといって、大量の在庫を売らずに廃棄するのは、生産者としてあまりに利己的だと感じます。

参考:

ブランドを守るのも大変なんだな〜。

安売りしたらしたで、人気ないとか安っぽくなったとか、色々言われるんでしょうね。

確かにラグジュアリーを売りにしているのに安売りしてしまったら、ブランドイメージと齟齬が生じるので、迷走していると思われても仕方ないかもしれません。

そうならないような経営判断が重要なんだなと、大量廃棄のニュースを見て思いました。

また、予想よりも売れなかったときのことを考えておく必要があるんだなと。

友人で経営者の渡邊芳樹さんが「目標はポジティブに、計画はネガティブに」とおっしゃっていたのを思い出しました。

目標は最大限、思うがままに描いてこそやりがいがあるということ。

簡単すぎず、何とか頑張れば達成できるかも!?という目標を立てるのがポイントなんだそう。

そして、そのための計画立てが重要で、なんとかなるでしょ!はたいていなんとかならないものですよね。

渡邊芳樹さんがおっしゃっていたのは、まず理想的な計画を立てること。

計画通りに全てうまくいったら最高!というプラン。

次に、トラブルなどの不測の事態を予測した上で立てるプラン。

さらに、なんでそうなった、これじゃあどうしようもない、事故レベルの万が一をふまえたプラン。

と、こんなふうに何パターンも計画を立てるんだそうです。

そうすることで、不測の事態が想定外の出来事にならず、確実に目標達成ができるそう。

予想外のことが起きて目標達成できなかったという言い訳ができなくなります。

会社のトップ(社長)が、

“いや〜思いもよらないことが起きて目標達成できなかったんだよね〜来月は頑張るね。”

などとのらりくらりと言い訳をしていたら、この会社大丈夫かな?と心配になります。

たしかに、うまくいかなかったときのことを考えるのはいい気分ではありませんが、経営をする上でリスクヘッジを図るなら必要なことというわけです。

一方で、消費者としても、買ったものを使う責任が発生します。

もちろん、買ったものをどう扱うかは買った人の自由です。

着なくなったら燃えるごみとして処分するのも自由です。

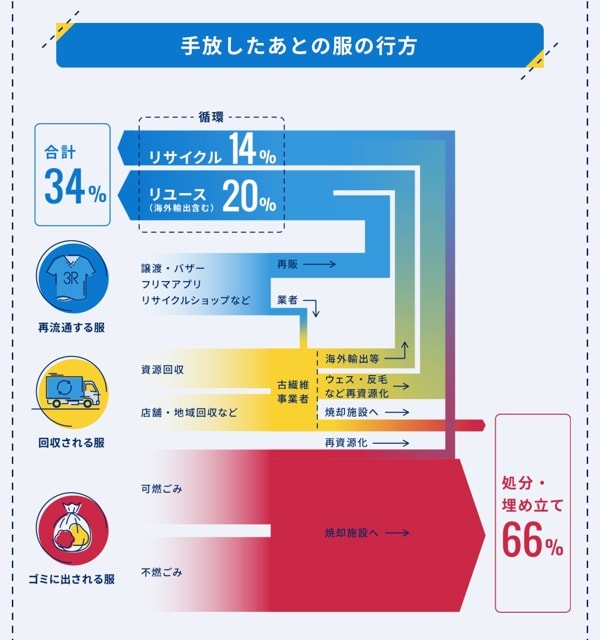

現に、ゴミとして処分されることが半分以上を占めています。

引用:

手放された洋服の66パーセントがゴミとして処分されてるって驚きですよね。

少なくとも、買ったときはいいなと思っていたはずなのに。

ここで最初の質問に戻ります。

「買った洋服をどれくらいの期間着るつもりで買っていますか?」

わたしは洋服を買うときに、自分がおばあちゃんになっても着れるかどうかを考えています。

もちろん買ったもの全てがおばあちゃんになっても着れるとは思っていません。

ですが、なるべくオーソドックスなデザインを選ぶことも心がけています。

流行りのデザインは翌年着るのをためらってしまうからです。

あと、自分の写真を見たときに、10年前と10年後で同じ洋服を着て、タイムスリップしてきたんだ〜って言いたいから!

・・・というのは後付けですが、そうできたらおもしろいですよね。

そもそも、今からおばあちゃんになったときのことを考えてるの?って思いますか???

気が早すぎませんか、と。

でも自分の将来について考えたとき、老後について心配しない人はいませんよね?

最近は老後のことを案じて貯金したり、お金のことを心配する方も多いと聞きます。

なので、なんとなく80歳くらいまで生きるのかな〜と感じてる方も多いはず。

それと同じ感覚でぼんやりとおばあちゃんになっても着れるかな〜着たいかな〜と考えています。

ときどき、おばあちゃんにもらったんだ〜という服とかアクセサリーを身に付けている友達がいるのですが、めちゃくちゃ恵まれていることだと思いますし、うらやましいです。

そういうの大好きです。

わたしもそうなりたいです。

実際、わたしが持っている洋服は4、5年は着ているものが多く、長いと10年以上のものもあります。

おばあちゃんのお洋服のような、ヴィンテージに対する憧れもあり、古着屋さんで1970年代ごろの洋服を買うこともあるので、50年くらい大事にされているということになります。

洋服のほうも、まさか半世紀ものあいだ着られるとは思ってなかったろうね?

そういう洋服を着ていても、古びているとか、時代遅れな感覚は全然ないですし、周りからもちょっと個性的な服装をする人、という扱いを受けます。

多様性が受け入れられる世の中なので、ちょんまげヘアーや民族衣装とかでない限り、驚かれることもないのかなと感じています。

ありがたい限りです。

普段、着ていて感じるのは、昔の洋服って丈夫に作られているということです。

ボタンも、しっかり付いているものが多いですし、縫い目がほつれることも少ないです。

今のような大量生産ではなかったからかもしれませんし、何かあったら買えばいいという替えがきく時代ではなかったからかもしれません。

昔の人で、しょっちゅう洋服を買っていたよ、っていう話をあまり聞きませんよね。

生地も、毛玉ができにくいものが多いですし、細部の縫製にもこだわりを感じ、まじまじと見入ってしまいます。

絶対これは手縫いだったろうなという部分もあり、洋服に対して愛おしさを感じています。

以前、生地の品質検査の仕事をしていたときや、大学で繊維の性質について学んだことが、実感できるものが多い印象です。

買ったばかりの服でも、ボタンの縫い付け方が心許ないときは自分で付け直すこともあるので、長持ちには理由があるんだな〜と思いました。

古着自体がSDGsだとは思わないのですが、長く大切にするという気持ちがSDGs的思考なのかなと思います。

SDGsという一つの価値観で、社会的な問題についてどうとらえるのか、考えるきっかけを与えてくれているものだと思います。

もちろん、社会的に進むべき指針は示されていますが、最終的には個人の判断や行動に委ねられている部分も多いので、取捨選択の機会を与えられているのではないでしょうか?

近年、ミニマリストがメジャーになって、持たない暮らしが注目されています。

ものを捨てることに抵抗がない方も増えてきたのかなと感じます。

不要なものは捨てるのではなく、人に譲るとかリサイクルセンターに持っていくとか、捨てる以外の方法がもっと広まればいいなと思います。

捨てるのにもお金がかかりますしね。

洋服であれば着なくなった洋服を回収しているお店もあるので、そういうところに持っていくのもひとつの選択肢です。

YouTubeでときどき、スウェーデンに住んでいる方の動画を見るのですが、ものを捨てるのではなくリサイクル店に持っていき買い取ってもらう人が多いと紹介していました。

そして買うときも、まずはリサイクル店に行くという人が多いそうです。

すでにそういう文化が根付いている国もあるんだな〜と。

せっかく買うなら新品がいいと思ってしまうこともあるので、そんなふうな国もあることを知り、考えを改めるきっかけになりました。

買い物に行くときに、なんの目的もなくものを買うことはないと思います。

必要だから買う。

当たり前ですよね。

わたしは、せっかく買うのであればお気に入りを買うようにしています。

事前リサーチをした上で、購入を決めます。

買いたいと思えるような、お気に入りを選ぶので、捨てるという選択は最終手段で、買ったものをいかに長く使うかを考えるようになりました。

そもそもお金を支払うのに、なんでもいいやというスタンスで買い物するの嫌じゃないですか?

なんでもいいと思えないからこそ、買い物ってめんどくさいなと感じることもあるのですが。

でも自分でなんでもいいと選んだものが、身の回りを取り囲んでいる状態ってどうでしょう?

その一つ一つになんの思いもなく、無機質なものとして部屋に転がっている。

自分の部屋なのに好きなものが一つもない。

なくなってもなくなったことに気づかない。

言葉を選ばずにいうと、どうでもいいものに囲まれた生活。

少しさみしいですよね。

ほとんどのものは、お金という対価を払って手に入れたもののはずです。

せっかく稼いだお金をどうでもいいものに使っちゃうの?

それってお金の使い方に無頓着と言えませんか?

すぐに必要だったからといって、コンビニや100均で間に合わせのために買った、という行動を繰り返していて、ものを大事にする意識って芽生えるでしょうか?

多分次も同じようなことをするだろうし、無くしたらまた買えばいいやってなってしまうでしょう。

そのもの全てをお金だととらえたら、今までと同じような扱いをしますか?

カバンを勢いよく床に置いたり、洋服をそこらへんに脱ぎ捨てたり放り投げたりしてないですか?

お金をそういうふうに扱っているのと変わらないと、わたしは思います。

最近は学校の授業でもSDGsについて学んでいるそうです。

わたしが学生のころはカリキュラムになかったので、授業に組み込まれるくらい国として大事にしていることだと言えます。

わたしはもう学生ではないので、自ら学ぶ以外で知る機会はありません。

子どもたちが一生懸命学んでいるのに、子どもの手本であるべき大人が知らないと、立つ背がありません。

学校でどんなに学んでいても、身近な大人たちがSDGsを知らなかったり、行動をおこしていなければ、しなくてもいいものなんだなと思ってしまいますよね。

その程度のものだったのかなと。

また、子どもたち自身も学校ではやるけど家ではやらないという一貫性を欠いた行動になり、本来のSDGsとはかけ離れたものになってしまいます。

“持続可能な開発目標”という名の通り、持続させることでその意識を定着させ、意識せずともそうなった状態にすることが最終的な目的だと思います。

わたし自身、SDGsについて聞いたことある、詳しくはわからないけど環境にいい行動をするやつ、という程度の認識でしたが、渡邊芳樹さんがSDGsを意識したセレクトショップを経営されているおかげで、SDGsについてより深く知り、考えるきっかけをいただきました。

SDGsやサスティナブルを意識したお店はまだ多くはないかもしれませんが、これからどんどん求められていくものだと、渡邊さんご自身もおっしゃっていましたし、わたしもそうだなと思います。

現に、マイクロプラスチックを減らすための変化が現れています。

具体的にはストローやドリンクのカップを紙製で統一する、持ち帰り用のカトラリーを木製にするなど、身近で実感できる変化が起きています。

今回はファッション関連からのSDGsのアプローチについてお話ししてきましたが、買わないこともサスティナブルな選択だと思います。

買わない・長く使う・リサイクルの3つを心がけて、これからもSDGs活動に貢献していきます。