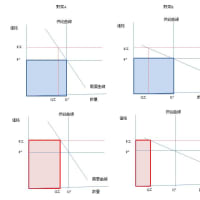

二重の基準論とは、精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも、

特に厳しい基準によって審査されなくてはならないという理論です。

経済的自由よりも精神的自由を規制する立法のほうが厳しく審査理由は2つあります。

1.統治機構の基本をなす民主政の過程との関係

民主政の根幹を支える精神的自由権は裁判所が守らなければならない権利です。

精神的自由は、一度立法により規制されると民主主義の過程を通じた改善を望むのが困難になります。

2.裁判所の審査能力との関係

経済的自由の規制については、社会、経済政策の問題が関係することが多く、専門知識を必要とします。

裁判所は政策関係については、審査能力が乏しいので、裁判所は、明白に違憲と認められないかぎり、立法府の判断を尊重します。

精神的自由権に対する規制を審査する厳しい審査基準として、次の①~④があります。

①事前抑制禁止の理論

事前抑制禁止の理論とは、表現行為を公権力に事前抑制されることは許されないという理論

②明確性の理論

③「明白かつ現在の危険」の基準

④「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)

裁判所は、これら①~④のうちのいずれかを用いて審査します。

1.経済的自由よりも精神的自由を規制する立法のほうが厳しく審査される(二重の基準論)。

2.明確性の理論とは、精神的自由を規制する立法はその要件が明確でなければならないという理論

3.「明白かつ現在の危険」の基準は、

①ある表現が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること

②その実質的害悪がきわめて重大であること

③当該規制手段が、害悪を避けるのに必要不可欠であること

という三つの要件が満たされた場合にはじめて当該表現行為を規制できる、とする考え

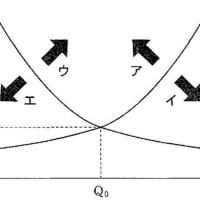

4.「より制限的でない他の選びうる手段」(LRAの基準)とは、規制の目的が正当性、

目的は正当でもその規制の手段は本当に必要最小限なのか、を検討するもの

(Less Restrictive Alternative)