【閲覧数】4,990 (2013.8.5~2019.10.31)

▲南東から見た安土山

5月下旬、城郭仲間とともに織田信長が築いた安土城(滋賀県近江)に向かった。

尾張の小国から身を起こした信長は、天下布武を旗印にわずか二十数年で空前の領地拡大をなしとげた。しかし、天下盗りの夢は、目前にして消え去った。

その信長が天下に誇示した途方もない城跡を今回の訪問で目の当たりすることができた。

安土城跡のこと 滋賀県蒲生郡安土町下豊浦(現近江八幡市安土町)

安土城は、琵琶湖に突き出した小高い丘陵安土山(199m)にあり、築城当時周辺を湖に囲まれ、そこは東海・東山・北陸の門戸にあたる水陸の要衝の地に位置し、また京都・大阪の近くでもあった。

▲築城当時の安土山 山麓周辺は湖に囲まれていた

▲近江国蒲生郡安土古城図(国立国会図書館蔵)

信長は丹羽長秀(にわながひで)を普請奉行に任じて天正4年(1576)に築城を着手し、天正7年(1579)に権勢を誇る七層の天守閣をもつ豪華絢爛な城が完成した。

城中山腹には、織田信雄をはじめ、羽柴秀吉・徳川家康・前田利家などの一族や重臣たちの居館が構えられ、山麓には武家屋敷、町屋が置かれた。信長は楽市楽座を開き、商業の発展をはかり、またキリスト教の布教を保護し、宣教師たちによる神学校セミナリヨが建てられた。

しかし築城わずか3年後の天正10年(1582)本能寺の変により、信長は明智光秀に討たれ、安土城は何者かの手により炎上した。

そのあと豊臣秀吉の養子豊臣秀次が安土城西方の八幡山に城を築き、安土城の建物や城下町を移築したため、安土城は破棄され、安土城下の繁栄は終わった。

廃城後は摠見寺(そうけんじ)が豊臣家・家康家の保護を受けて信長の菩提寺として守ってきた。最近の発掘調査により、摠見寺が幕末に築いた石垣の下から直線的な大手道が確認され、建設当初の復元と修理がなされている。また、本丸御殿は、当時の京都御所の清涼殿に同等の規模のものであることも判明した。

アクセス

まずは下調べのため信長の館に入った。実寸大の天主(天守)の5・6階が復元され、その色(赤・金)、形(八角形)、壁画装飾に見入ってしまった。天主や御殿に信長の権力・財力を見せ付けたその誇示の極みを垣間見るようだった。

大手道前の駐車場より大手口を進み、入山料を払う。その先に中世の城の広くて直線の大手道に圧倒される。さらに驚くことに石仏が石段の所々に踏めよとばかりに埋め込まれている。

▲幅6m、直線距離約100m ▲左右に家臣の屋敷跡が残る

▲大手道石段に石仏が利用 表示がなければ、踏んでしまう場所

▲石仏 UP

大手道の左右にあった家臣団の屋敷(伝)跡を確認しながら進む。

▲伝羽柴秀吉邸跡 説明板 ▲伝羽柴秀吉邸復元図(説明板より)

途中大手道の上部右に伝徳川家康邸に築城時西麓にあった摠見寺(そうけんじ)が移されている。

▲摠見寺 ▲摠見寺 庭園特別拝観となっている

直線コースが終わり左に向きを変えると石段はやや急になる。

▲直線コースの先は左に折れる

▲大手道の上部から

ここから城の中心部(主郭部)に入っていく。

▲主郭平面図

石段のある尾根道を上り詰めると、主郭への入口の黒金門跡が現れる。

大手道は直線コースであったが、主郭部に入ると石垣や石塁で強固な守りとなっている。

▲尾根道の先に黒金門跡がある

▲黒金門跡の巨石を使った石垣

▲黒金門跡を左に進む

▲門の前に二の丸の石垣の壁が現れる

黒金門跡をぬけると二の丸の石垣が立ちふさがり、左手(北)に進むと、織田一族の五輪塔がある。二の丸の手前には崩れた石垣から発見されたという室町期の仏足石が置かれている。

▲織田一族の五輪塔 ▲室町期の仏足石

二の丸への石段をのぼると、秀吉が造ったという信長の御廟がある。

▲二の丸の石段 ▲二の丸にある信長を弔った御廟

二の丸から本丸西虎口を抜けると広い本丸に到る。

▲本丸西虎口手前 右は天主の石垣

▲本丸遺構平面図(説明板より)

▲本丸建物復元平面図(説明板より)

▲天主台の石垣(南西) 石垣の傷みは炎上の傷跡

▲天主台石垣(南東)

本丸から天守台に通ずる石段を上ると、石垣に囲まれた天主台の礎石が広がる。

▲天守台の石段 ▲天主台の礎石跡

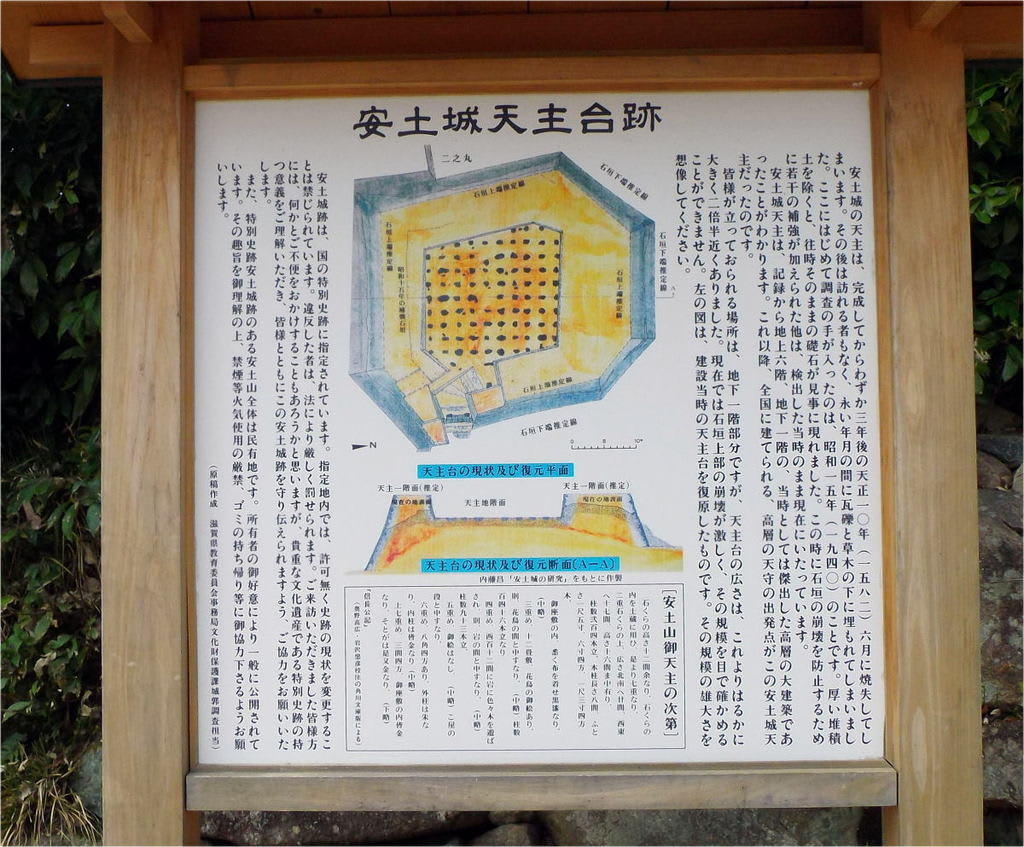

▲天主台跡(説明板)

▲天主台跡の周囲 相当の傷みと崩れがある

天主台北詰め高台からの展望はすばらしく、山麓は湖ではなく田園が広がっている。

かつて七層の天主台からの眺めは何ものにもさえぎられずに、遠くまで見渡せたに違いない。信長は京を凝視し、天皇の御幸を待ち望んでいたのだろう。

▲天主台の北詰めからの展望 (パノラマ)

本丸の東虎口と三の丸と本丸南虎口へは、立ち入り禁止となっている。

次は、西麓の摠見寺跡に向かった。裏門の石階段を登ると摠見寺跡が広がる。ひときわ目立つのが三重塔。さらに下ると仁王門。寺は築城時から安土城内にあったが、安政元年(1854)火災により、本堂を伝徳川家康邸跡に移したという。

▲摠見寺跡鳥瞰 説明板より

▲摠見寺跡の裏門の広い石段

▲三重塔 他の寺社からの移築

▲仁王門

▲鋭い形相の仁王 左右2体

城下のセミナリヨ跡に立ち寄る。

▲堀と石垣の風景(セミナリヨ近くから)

▲ズーム 堀と安土城考古博物館

雑 感

近世の天守閣建築の手本ともなった安土城。信長は、天下統一の野望を抱き、その実現に手ごたえを確信し、その自尊心により途方もない城造りを始めた。天下人信長の一世一代の披露の場所が稀有の城造りであったように私には感じられる。

信長は天皇の御幸のため御間(おんま)という建物に皇居の間を用意していたという。それを朱色八角の天主に座して見下ろすのは他ならぬ信長自身、そんな構図が浮かんだ。

普通の尺度で測れない事柄を表現するのに破格という言葉があるが、凡人からは並外れた考えや行動は常軌を逸したものにも見えてしまう。信長は家臣明智光秀の突如の裏切りにより無念にも野望は打ち砕かれた。信長の破竹の勢いは、優秀な家臣の働きであったはず。その家臣たちへの綱さばきが天下盗り直前にして狂いが生じ、予想だにしない結果を生み出してしまった。二人の相次ぐ他界で、本能寺の変の真相が闇に葬られてしまった。

もう一点「安土」という地名の由来は、地名辞典に「弓の的を立てかけておく朶(えだ)に由来する(温古録)」とあるのだが、よくわからない。調べて見ると、佐々木氏の観音寺城のころ、この安土山は尾根筋の支城で、弓矢の練習場がありその射垜(あむつち)すなわち的をかくる処より名が生まれたという。

信長は稲葉城を落とし、城・城下の地名を稲葉から岐阜と改名した前例もある。天下に誇示する城は縁起のよい名であるべきだと考えれば、天下に弓を射る地を選んだのか、あるいは信長が名も無き岬の小山に安土と命名したのかも知れない。

追記 安土の呼称について

後日手にした日本城郭大系11巻によると、安土山の先端部や蓮池付近に古墳があり、山の地名に岩神、山ノ神、薬師平、九品寺等が残されていることから、古くから信仰の山として崇められていたとある。そして、安土という呼称は、信長の築城以前は安土寺があったことが大乗院文書にみられることから、信長がこの寺の名を採ったと考えられるとしている。

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます