mdiapp+/コミラボのデジタルトーン作業について書く前に、アナログなスクリーントーンについて書いておきたいと思います。

トーン仕上げされた原稿を印刷でどうやってきれいに出すか試行錯誤が繰り返されてきたので、ここを押さえておくとデジタルでのトーン作業の技術的な土台になるからです。

・・・ただ、割と昔の知識を引っ張り出して書いているので現状にそぐわない点や勘違いがあるかと思います。あらかじめ、ごめんなさい。

●スクリーントーンとは

線画の漫画に網点によるグレースケール表現を可能にした画材「スクリーントーン」はもともとレトラセットの商品名だったものが一般化しました。

当初はデザイン画材屋で一枚800円程度で販売されており、まず取扱店を探すところからハードルが高かったのですが、ICやデリータなど同種の競合品が増え廉価化やバリエーション拡充が進み使いやすく馴染み深いものになっていきました。

●マンガ雑誌の印刷

通常漫画誌のモノクロページで使われるのは活版(凸版)印刷かオフセット印刷の2種です。

本来は活版印刷とははんこのような活字を無数に組んで刷る形式ですが、こんにちで編集者や漫画家が慣習的に「活版」と言うときはDTP組版による凸版印刷のことを指すようです。(同名の大手印刷会社と混同しないようにする意味もあるかもしれません)

商業印刷全体ではオフセットが現在の主流となっており、同人誌印刷もオフセットで刷られています。

しかし、輪転機の凸版に比べオフセットは短時間の大量印刷にやや不得手、締切(最終下版)をオフセットより少しだけ遅らせることができるなどの理由で、マンガ商業誌ではあえて凸版であることも多いようです。(少年画報社さんの月刊アワーズは凸版、アワーズGHはオフセットだそうです)

今回の記事ではトーンの再現が難しい凸版のケースを中心に解説していきます。

●アミトーン(ヒラアミ)

均等にドットが並ぶトーンをアミ、あるいはヒラアミなどと呼びます。トーンに表記されている「60線20%」とは60本のスクリーン線数(*)で濃度20%の割合で点が打たれていることを表します。

トーンワークで60線のアミトーンがよく使われるのは、雑誌の凸版印刷で使える実質的な最大線数であることと、グラデーショントーンやCGトーンは60線であることが多いため線数を揃えて重ね貼りするためです。

(*)階調を持つ原稿を製版カメラで撮影する際、コンタクトスクリーンと呼ばれる格子状の幕を感材の前に置きます。

格子の穴を通った光は網点状になってリスフィルム(通常のモノクロフィルムのようなグレー階調をもたず、白黒2階調で現像されるフィルム)に露光します。

格子は四角ですがコンタクトスクリーンと感材には間隔をとられているので、光の回折によって丸いドットとなるわけです。

このコンタクトスクリーンの格子の1インチあたりの線の密度をスクリーン線数と呼びます。

つまり、正確には網「点」の密度ではなくコンタクトスクリーンの「線」の密度が「スクリーン線数」と呼ばれるとのことです。

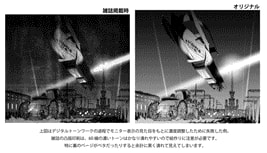

●凸版での鬼門トーン

マンガ雑誌で使われる活版(凸版)印刷では、60線5%(ICやレトラセットの60番)はきれいに印刷されないので使用を避けるべきとされています。しかし近年は採用する紙質の向上や印刷技術の改良などによって60線5%でも許容範囲内で印刷される場合も多いようです。

個人的には週刊少年誌のような再生紙でなければ凸版でも5%トーンも神経質にならずに使ってよいかと思います。(昔はどうしても印刷にでにくいので、やむをえないときは5%トーンだけ55線を使って対応していました)

ただ、雑誌上では凸版でもオフセットでもドットゲイン(印刷工程で網点が大きくなって原稿より濃く見える現象)の変動によって5%と10%の差異はほとんどわかりませんので、絵作りががらっと変わるようなことはないかもしれません。

雑誌の紙質と凸版印刷の特性によって網点60線50%以上は潰れてしまってまずきれいに出ないので、それを踏まえた絵作りが必要になります。

アナログトーン作業の場合ですと、濃いトーンの下は青鉛筆の指示書きなどが意図せず印刷にでたりするのであらかじめ注意するといったことが必要ですが、デジタル作業においても表現や工程の制約があります。

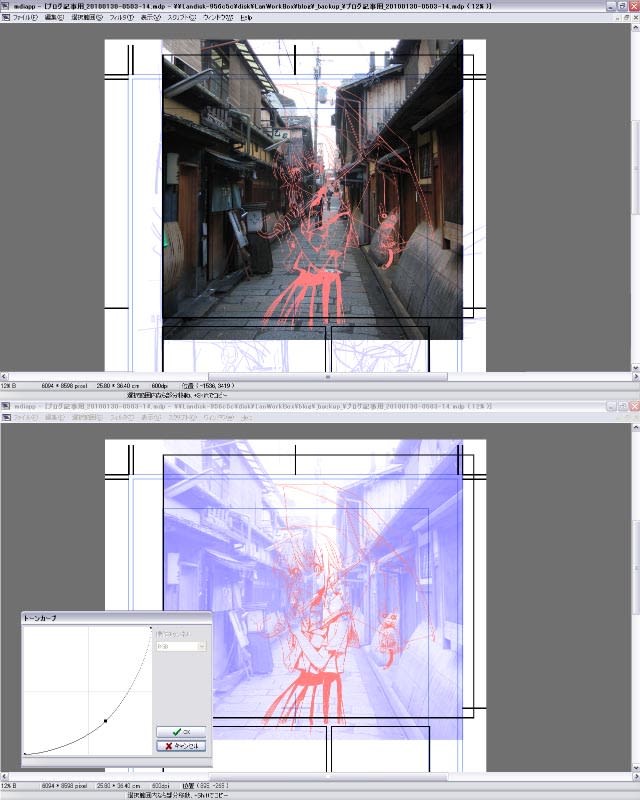

グラデーションが有効に印刷に出る範囲がかなり少ないため、モニターの見た目を頼りに仕上げると掲載雑誌を見てがっかりする可能性が高いので、潰れては困る箇所は50%以上にならぬようスポイトツールでこまめに数値で濃度確認する必要があります。

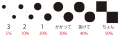

●3、2、1、かかって、ぬけて、ちょん

データ入稿用に網点レイヤをラスタライズして2値化してしまうとスポイトツールで濃度の確認はできなくなりますが、写真製版時にルーペを覗いて確認していた方法である程度の判別が可能です。それが「3、2、1、かかって、ぬけて、ちょん」と呼ばれるもので、網点の間隔をもとに%を判別します。(60%以降は反転した白ドットの間隔で判別します)

●ケズリ

カッターナイフやデザインナイフ、砂消しゴムなどでトーンを削って中間階調表現することをケズリやボカシ、ホグシなどと言います。

網点トーンをきれいに削るにはコツがあり、22.5度で削るのがよいと経験則として分かっています。

水平垂直から22.5度、つまり45度の半分ずつまわしてカケアミの要領で4カケで削るのが基本となります。

こうした手作業で削ったグラデーションは、デジタルでディザブラシで削るものとは異なる味わいがあります。

網点トーンはすべてドットが45度(トーン台紙に貼ってある通りの角度)で並ぶように貼りこむのがきれいに仕上げるための定石となりますが、一部のケズリ処理で例外があります。

1カケの削りでおいしい所を使いたい場合、ケズリの角度にあわせてあえてトーンを回転させて貼ってから削るときれいに仕上がります。

特にトーンによる動感効果(ブラーなど)を活かしたいときに有用となるTIPSです。

●トーンの重ね貼りとモアレ

雲などのCG系のトーンは単体で使うとメリハリがたりない画面になるので、ケズリや重ね貼りがよく併用されます。

またグラデーション系のトーンと重ねて複雑な陰影表現のためにも重ね貼りが使われます。

これらは通常同じ線数のトーンで重ねあわせますが、わずかなズレでモアレと呼ばれる幾何学的なパターンがでて違和感の原因になるので注意が必要となります。

通常は避けるべきモアレですが、微妙な曲面や透明感などを表現するのにわざとモアレさせて使う場合もあります。

市販のグラデーションではフィットしない場合に、貼る範囲が細部であれば重ね貼りでグラデを自作できます。

間違いや読みにくさは、今後こつこつ直したいと思います…。

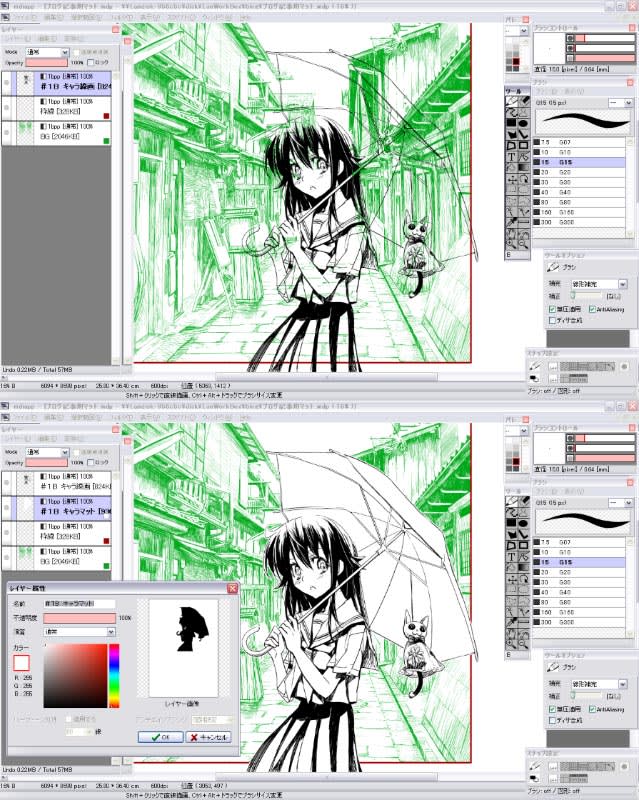

次回は本題のmdiapp+によるトーンワーク実践です。

トーン仕上げされた原稿を印刷でどうやってきれいに出すか試行錯誤が繰り返されてきたので、ここを押さえておくとデジタルでのトーン作業の技術的な土台になるからです。

・・・ただ、割と昔の知識を引っ張り出して書いているので現状にそぐわない点や勘違いがあるかと思います。あらかじめ、ごめんなさい。

●スクリーントーンとは

線画の漫画に網点によるグレースケール表現を可能にした画材「スクリーントーン」はもともとレトラセットの商品名だったものが一般化しました。

当初はデザイン画材屋で一枚800円程度で販売されており、まず取扱店を探すところからハードルが高かったのですが、ICやデリータなど同種の競合品が増え廉価化やバリエーション拡充が進み使いやすく馴染み深いものになっていきました。

●マンガ雑誌の印刷

通常漫画誌のモノクロページで使われるのは活版(凸版)印刷かオフセット印刷の2種です。

本来は活版印刷とははんこのような活字を無数に組んで刷る形式ですが、こんにちで編集者や漫画家が慣習的に「活版」と言うときはDTP組版による凸版印刷のことを指すようです。(同名の大手印刷会社と混同しないようにする意味もあるかもしれません)

商業印刷全体ではオフセットが現在の主流となっており、同人誌印刷もオフセットで刷られています。

しかし、輪転機の凸版に比べオフセットは短時間の大量印刷にやや不得手、締切(最終下版)をオフセットより少しだけ遅らせることができるなどの理由で、マンガ商業誌ではあえて凸版であることも多いようです。(少年画報社さんの月刊アワーズは凸版、アワーズGHはオフセットだそうです)

今回の記事ではトーンの再現が難しい凸版のケースを中心に解説していきます。

●アミトーン(ヒラアミ)

均等にドットが並ぶトーンをアミ、あるいはヒラアミなどと呼びます。トーンに表記されている「60線20%」とは60本のスクリーン線数(*)で濃度20%の割合で点が打たれていることを表します。

トーンワークで60線のアミトーンがよく使われるのは、雑誌の凸版印刷で使える実質的な最大線数であることと、グラデーショントーンやCGトーンは60線であることが多いため線数を揃えて重ね貼りするためです。

(*)階調を持つ原稿を製版カメラで撮影する際、コンタクトスクリーンと呼ばれる格子状の幕を感材の前に置きます。

格子の穴を通った光は網点状になってリスフィルム(通常のモノクロフィルムのようなグレー階調をもたず、白黒2階調で現像されるフィルム)に露光します。

格子は四角ですがコンタクトスクリーンと感材には間隔をとられているので、光の回折によって丸いドットとなるわけです。

このコンタクトスクリーンの格子の1インチあたりの線の密度をスクリーン線数と呼びます。

つまり、正確には網「点」の密度ではなくコンタクトスクリーンの「線」の密度が「スクリーン線数」と呼ばれるとのことです。

●凸版での鬼門トーン

マンガ雑誌で使われる活版(凸版)印刷では、60線5%(ICやレトラセットの60番)はきれいに印刷されないので使用を避けるべきとされています。しかし近年は採用する紙質の向上や印刷技術の改良などによって60線5%でも許容範囲内で印刷される場合も多いようです。

個人的には週刊少年誌のような再生紙でなければ凸版でも5%トーンも神経質にならずに使ってよいかと思います。(昔はどうしても印刷にでにくいので、やむをえないときは5%トーンだけ55線を使って対応していました)

ただ、雑誌上では凸版でもオフセットでもドットゲイン(印刷工程で網点が大きくなって原稿より濃く見える現象)の変動によって5%と10%の差異はほとんどわかりませんので、絵作りががらっと変わるようなことはないかもしれません。

雑誌の紙質と凸版印刷の特性によって網点60線50%以上は潰れてしまってまずきれいに出ないので、それを踏まえた絵作りが必要になります。

アナログトーン作業の場合ですと、濃いトーンの下は青鉛筆の指示書きなどが意図せず印刷にでたりするのであらかじめ注意するといったことが必要ですが、デジタル作業においても表現や工程の制約があります。

グラデーションが有効に印刷に出る範囲がかなり少ないため、モニターの見た目を頼りに仕上げると掲載雑誌を見てがっかりする可能性が高いので、潰れては困る箇所は50%以上にならぬようスポイトツールでこまめに数値で濃度確認する必要があります。

●3、2、1、かかって、ぬけて、ちょん

データ入稿用に網点レイヤをラスタライズして2値化してしまうとスポイトツールで濃度の確認はできなくなりますが、写真製版時にルーペを覗いて確認していた方法である程度の判別が可能です。それが「3、2、1、かかって、ぬけて、ちょん」と呼ばれるもので、網点の間隔をもとに%を判別します。(60%以降は反転した白ドットの間隔で判別します)

●ケズリ

カッターナイフやデザインナイフ、砂消しゴムなどでトーンを削って中間階調表現することをケズリやボカシ、ホグシなどと言います。

網点トーンをきれいに削るにはコツがあり、22.5度で削るのがよいと経験則として分かっています。

水平垂直から22.5度、つまり45度の半分ずつまわしてカケアミの要領で4カケで削るのが基本となります。

こうした手作業で削ったグラデーションは、デジタルでディザブラシで削るものとは異なる味わいがあります。

網点トーンはすべてドットが45度(トーン台紙に貼ってある通りの角度)で並ぶように貼りこむのがきれいに仕上げるための定石となりますが、一部のケズリ処理で例外があります。

1カケの削りでおいしい所を使いたい場合、ケズリの角度にあわせてあえてトーンを回転させて貼ってから削るときれいに仕上がります。

特にトーンによる動感効果(ブラーなど)を活かしたいときに有用となるTIPSです。

●トーンの重ね貼りとモアレ

雲などのCG系のトーンは単体で使うとメリハリがたりない画面になるので、ケズリや重ね貼りがよく併用されます。

またグラデーション系のトーンと重ねて複雑な陰影表現のためにも重ね貼りが使われます。

これらは通常同じ線数のトーンで重ねあわせますが、わずかなズレでモアレと呼ばれる幾何学的なパターンがでて違和感の原因になるので注意が必要となります。

通常は避けるべきモアレですが、微妙な曲面や透明感などを表現するのにわざとモアレさせて使う場合もあります。

市販のグラデーションではフィットしない場合に、貼る範囲が細部であれば重ね貼りでグラデを自作できます。

間違いや読みにくさは、今後こつこつ直したいと思います…。

次回は本題のmdiapp+によるトーンワーク実践です。