綾傘鉾(あやがさぼこ)

鉾頭には、金の鶏と金幣。

大きな2つの傘の前を赤熊(しゃぐま)を付けた棒振りとお囃子の行列が歩くのが特徴。

棒振り囃子には、疫病退散の意味が込められている。

住所:下京区綾小路通室町西入善長寺町

ちまきの値段:1,000円(絵馬付き)

装飾・踊り

棒振り囃子は、赤熊(しゃくま)をかぶり、棒をもった者が、鉦・太鼓・笛に合わせて踊るもので、壬生(みぶ)村の人々により奉仕されていた。

この綾傘鉾も町内の人々の努力が実り、昭和54年(1979)から巡行することになった。

なお、傘につける垂り(さがり)は人間国宝の染織家森口華弘の友禅「四季の花」と平成4年(1992)に町在有志の寄贈になる綴錦「飛天の図」がある。

由来・歴史

長柄のついた綾傘を人が手に捧げもって巡行する古態をもつ鉾である。

応仁の乱以前からあった古い鉾の一つで、他の山鉾の華麗さや趣向の巧妙さはないが特殊な傘鉾なので洛中洛外図などにも描かれている。

音楽と舞踊、そして棒振の芸が付随しているところに大きな特徴がある。

それは今宮神社の「やすらい花」と同じく疫病鎮圧の呪法に基づくものとして成立し、平安朝以来の風流踊の伝統を正しく今につたえるものとされている。

この綾傘鉾も江戸末期に一時、小型の曳山として巡行に参加したが、元治の兵火(1864)にあい廃絶してのち巡行を休んでいた。

しかし、古くからこの町とかかわりの深い壬生斎念仏講中の協力で昭和48年から棒振が復活、昭和54年に綾傘の修理もなって百年ぶりに巡行がみられることになった。

町内イチオシグッズ:扇子(扇子立て付き)\3500他

伯牙山(はくがやま)

ご神体は、知音(ちいん)の語源でもある、琴の巧者伯牙が琴の音を理解してくれる友人鐘子期の死を聞いて、琴の弦を断ち再び琴を弾くことはなかった中国の古事に由来する。

住所:下京区綾小路通新町西入矢田町

ちまきの値段:\500

装飾・踊り

人形は天明以降の作と考えられている。

前掛には上下詩文、中央に人物風景の有名な「慶寿裂(けいじゅぎれ)」をかけ、その下に竜文の錦を用い、さらに人物文の刺繍の水引によって飾っている。

胴掛は花卉尾長鳥文(かきおながどりぶん)の綴錦で、見送には「柳絲軒」在銘の三仙一桂人図綴錦を用いている。

蝶型の角金物は珍しい意匠である。

由来・歴史

「琴破山(ことわりやま)」ともいわれる。

山の御神躰(人形)は中国の晋時代、琴の名人伯牙とその友人鐘子期(しょうしき)との物語に取材、伯牙が鐘子期の死を聞いてその琴の絃(げん)を断ったという故事をあらわしている。

人形は手に斧を持ち前に琴が置かれている。

芦刈山(あしかりやま)

ご神体は、妻と別れて難波の浦で芦を刈る老翁がやがて妻との再会を果たす謡曲芦刈を由来とする。

ご神体の衣装は山鉾最古。

精悍なライオンの前懸が印象的。

住所:下京区綾小路通西洞院西入芦刈山町

ちまきの値段:\500

装飾・踊り

現在の前懸と見送は山口華楊原画の段通「凝視」(1986)と綴織「鶴図」(1985)、胴懸は尾形光琳原画の「燕子花図(かきつばたず)」(1994)。

欄縁(らんぶち)の彫金飛雁の錺金具は明治36年(1903)川辺華挙の下絵で藤原観教作。

旧胴懸の「鶴亀蜀紅文絲錦裂(つるかめしょくこうもんいとにしきぎれ)」(江戸時代)をはじめ、「獅子蜀紅文繻珍小袖(しししょくこうもんしゅちんこそで)」(江戸時代)、古い見送など貴重な染織品を多く残している。

由来・歴史

謡曲「芦刈」に基づく。

故あって妻と離れて難波の浦で芦を刈る老翁がやがて妻との再会をはたす夫婦和合の姿をあらわす。

御神体(人形)の旧御頭には天文6年(1537)七条仏師運慶の流れをくむ康運作。

天正17年(1589)銘をもつ重要文化財指定の「綾地締切蝶牡丹文片身替小袖(あやじしめきりちょうぼたんもんかたみかわりこそで)」は山鉾最古の衣装。

木賊山(とくさやま)

ご神体は、世阿弥の謡曲木賊に由来し、我が子を人にさらわれ信濃国伏屋の里で木賊を刈る翁を現す。

宵山では、ご神体・前掛・水引などが近くで見られる。

住所:下京区仏光寺通油小路東入木賊山町

手拭・・・300円

御守・・・500円

木賊山のれん・・・1,000円

扇子・・・2,000円

他

ちまきの値段:\500

装飾・踊り

木彫彩色の頭は仏師春日の作といわれるが、足台には元禄5年(1692)6月吉日の墨書銘がある。

水引は日輪鳳凰文綴錦(にちりんほうおうもんつづれにしき)及び道釈(どうしゃく)人物文綴錦、前掛は唐人交易図、胴掛は飲中八仙図(いんちゅうはっせんず)の綴錦、見送は牡丹双鳳文金絲繍(ぼたんそうおうもんきんしぬい)の綴錦である。

欄縁金具は雲竜文の緻密なもので、角金具は軍扇(ぐんせん)木賊と銀兎(ぎんうさぎ)文のものが用いられている。

旧見送として仙人聞香図(せんにんききこうず)の綴錦があり、旧水引にはオランダメタリオン文の氈(せん)、他に緑地草花文の後掛などが保存されている。

由来・歴史

謡曲「木賊(とくさ)」に取材し、我が子を人にさらわれて一人信濃国伏屋(しなののくにふせや)の里に木賊を刈る翁をあらわしている。

御神躰(人形)は腰に簑をつけ、左手に木賊、右手に鎌を持つ。

町内イチオシグッズ:手拭\300 御守\500 木賊山のれん\1000 扇子\2000他

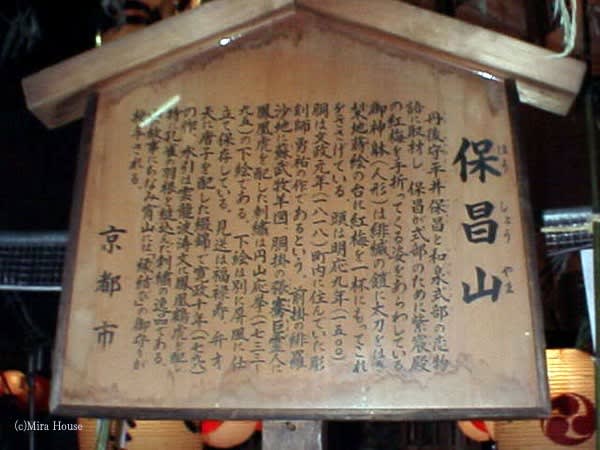

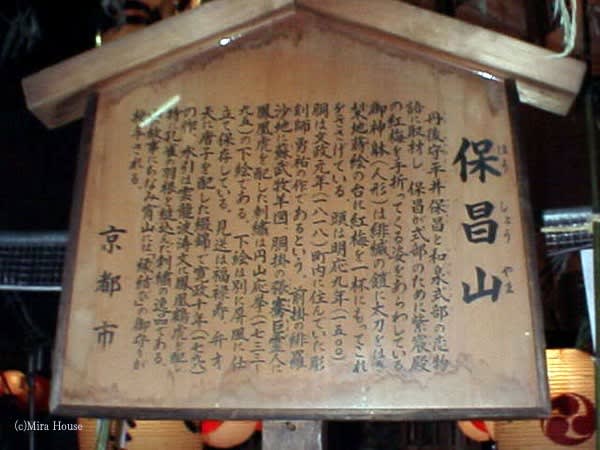

保昌山(ほうしょうやま)

ご神体は、平井保昌である。

平安朝きっての歌人和泉式部の為に紫宸殿の紅梅を手折ってくる姿を現している。

保昌は、源頼光と供に大江山で酒呑童子を退治した武将。

住所:下京区東洞院通松原上る燈籠町

ご利益(お守り等):縁結び

ちまきの値段:\600(護符付)

装飾・踊り

頭は明応9年(1500)、胴は文政元年(1818)町内に住んでいた彫刻師勇祐の作であるという。

前掛の緋羅沙地(ひらしゃじ)に蘇武牧羊図(そぶぼくようず)、胴掛の張騫巨霊人(ちょうけんきょれいじん)に鳳凰虎を配した刺繍は円山応挙(1733~95)の下絵である。

下絵は別に屏風に仕立て保存している。

見送は福禄寿、弁財天に唐子を配した綴錦で寛政10年(1798)の作、水引は雲龍波涛文は鳳凰鶴虎を配し、特に孔雀の羽根を縫い込んだ刺繍の逸品である。

山の故事にちなみ宵山には「縁結び」の御守りが授与される。

由来・歴史:丹後守平井保昌と和泉式部の恋物語に取材し、保昌が式部のために紫宸殿(ししんでん)の紅梅を手折ってくる姿をあらわしている。

御神躰(人形)は緋縅(ひおどし)の鎧(よろい)に太刀をはき、梨地蒔絵(なしじまきえ)の台に紅梅を一杯にもってこれをささげている。

町内イチオシグッズ:御守\500 お守り結び\300 お符\300 縁結び絵馬\300 和泉式部匂袋\700他

祇園祭マップ:http://www.e-kyoto.net/saiji/161

※写真は全て過去のものです。

鉾頭には、金の鶏と金幣。

大きな2つの傘の前を赤熊(しゃぐま)を付けた棒振りとお囃子の行列が歩くのが特徴。

棒振り囃子には、疫病退散の意味が込められている。

住所:下京区綾小路通室町西入善長寺町

ちまきの値段:1,000円(絵馬付き)

装飾・踊り

棒振り囃子は、赤熊(しゃくま)をかぶり、棒をもった者が、鉦・太鼓・笛に合わせて踊るもので、壬生(みぶ)村の人々により奉仕されていた。

この綾傘鉾も町内の人々の努力が実り、昭和54年(1979)から巡行することになった。

なお、傘につける垂り(さがり)は人間国宝の染織家森口華弘の友禅「四季の花」と平成4年(1992)に町在有志の寄贈になる綴錦「飛天の図」がある。

由来・歴史

長柄のついた綾傘を人が手に捧げもって巡行する古態をもつ鉾である。

応仁の乱以前からあった古い鉾の一つで、他の山鉾の華麗さや趣向の巧妙さはないが特殊な傘鉾なので洛中洛外図などにも描かれている。

音楽と舞踊、そして棒振の芸が付随しているところに大きな特徴がある。

それは今宮神社の「やすらい花」と同じく疫病鎮圧の呪法に基づくものとして成立し、平安朝以来の風流踊の伝統を正しく今につたえるものとされている。

この綾傘鉾も江戸末期に一時、小型の曳山として巡行に参加したが、元治の兵火(1864)にあい廃絶してのち巡行を休んでいた。

しかし、古くからこの町とかかわりの深い壬生斎念仏講中の協力で昭和48年から棒振が復活、昭和54年に綾傘の修理もなって百年ぶりに巡行がみられることになった。

町内イチオシグッズ:扇子(扇子立て付き)\3500他

伯牙山(はくがやま)

ご神体は、知音(ちいん)の語源でもある、琴の巧者伯牙が琴の音を理解してくれる友人鐘子期の死を聞いて、琴の弦を断ち再び琴を弾くことはなかった中国の古事に由来する。

住所:下京区綾小路通新町西入矢田町

ちまきの値段:\500

装飾・踊り

人形は天明以降の作と考えられている。

前掛には上下詩文、中央に人物風景の有名な「慶寿裂(けいじゅぎれ)」をかけ、その下に竜文の錦を用い、さらに人物文の刺繍の水引によって飾っている。

胴掛は花卉尾長鳥文(かきおながどりぶん)の綴錦で、見送には「柳絲軒」在銘の三仙一桂人図綴錦を用いている。

蝶型の角金物は珍しい意匠である。

由来・歴史

「琴破山(ことわりやま)」ともいわれる。

山の御神躰(人形)は中国の晋時代、琴の名人伯牙とその友人鐘子期(しょうしき)との物語に取材、伯牙が鐘子期の死を聞いてその琴の絃(げん)を断ったという故事をあらわしている。

人形は手に斧を持ち前に琴が置かれている。

芦刈山(あしかりやま)

ご神体は、妻と別れて難波の浦で芦を刈る老翁がやがて妻との再会を果たす謡曲芦刈を由来とする。

ご神体の衣装は山鉾最古。

精悍なライオンの前懸が印象的。

住所:下京区綾小路通西洞院西入芦刈山町

ちまきの値段:\500

装飾・踊り

現在の前懸と見送は山口華楊原画の段通「凝視」(1986)と綴織「鶴図」(1985)、胴懸は尾形光琳原画の「燕子花図(かきつばたず)」(1994)。

欄縁(らんぶち)の彫金飛雁の錺金具は明治36年(1903)川辺華挙の下絵で藤原観教作。

旧胴懸の「鶴亀蜀紅文絲錦裂(つるかめしょくこうもんいとにしきぎれ)」(江戸時代)をはじめ、「獅子蜀紅文繻珍小袖(しししょくこうもんしゅちんこそで)」(江戸時代)、古い見送など貴重な染織品を多く残している。

由来・歴史

謡曲「芦刈」に基づく。

故あって妻と離れて難波の浦で芦を刈る老翁がやがて妻との再会をはたす夫婦和合の姿をあらわす。

御神体(人形)の旧御頭には天文6年(1537)七条仏師運慶の流れをくむ康運作。

天正17年(1589)銘をもつ重要文化財指定の「綾地締切蝶牡丹文片身替小袖(あやじしめきりちょうぼたんもんかたみかわりこそで)」は山鉾最古の衣装。

木賊山(とくさやま)

ご神体は、世阿弥の謡曲木賊に由来し、我が子を人にさらわれ信濃国伏屋の里で木賊を刈る翁を現す。

宵山では、ご神体・前掛・水引などが近くで見られる。

住所:下京区仏光寺通油小路東入木賊山町

手拭・・・300円

御守・・・500円

木賊山のれん・・・1,000円

扇子・・・2,000円

他

ちまきの値段:\500

装飾・踊り

木彫彩色の頭は仏師春日の作といわれるが、足台には元禄5年(1692)6月吉日の墨書銘がある。

水引は日輪鳳凰文綴錦(にちりんほうおうもんつづれにしき)及び道釈(どうしゃく)人物文綴錦、前掛は唐人交易図、胴掛は飲中八仙図(いんちゅうはっせんず)の綴錦、見送は牡丹双鳳文金絲繍(ぼたんそうおうもんきんしぬい)の綴錦である。

欄縁金具は雲竜文の緻密なもので、角金具は軍扇(ぐんせん)木賊と銀兎(ぎんうさぎ)文のものが用いられている。

旧見送として仙人聞香図(せんにんききこうず)の綴錦があり、旧水引にはオランダメタリオン文の氈(せん)、他に緑地草花文の後掛などが保存されている。

由来・歴史

謡曲「木賊(とくさ)」に取材し、我が子を人にさらわれて一人信濃国伏屋(しなののくにふせや)の里に木賊を刈る翁をあらわしている。

御神躰(人形)は腰に簑をつけ、左手に木賊、右手に鎌を持つ。

町内イチオシグッズ:手拭\300 御守\500 木賊山のれん\1000 扇子\2000他

保昌山(ほうしょうやま)

ご神体は、平井保昌である。

平安朝きっての歌人和泉式部の為に紫宸殿の紅梅を手折ってくる姿を現している。

保昌は、源頼光と供に大江山で酒呑童子を退治した武将。

住所:下京区東洞院通松原上る燈籠町

ご利益(お守り等):縁結び

ちまきの値段:\600(護符付)

装飾・踊り

頭は明応9年(1500)、胴は文政元年(1818)町内に住んでいた彫刻師勇祐の作であるという。

前掛の緋羅沙地(ひらしゃじ)に蘇武牧羊図(そぶぼくようず)、胴掛の張騫巨霊人(ちょうけんきょれいじん)に鳳凰虎を配した刺繍は円山応挙(1733~95)の下絵である。

下絵は別に屏風に仕立て保存している。

見送は福禄寿、弁財天に唐子を配した綴錦で寛政10年(1798)の作、水引は雲龍波涛文は鳳凰鶴虎を配し、特に孔雀の羽根を縫い込んだ刺繍の逸品である。

山の故事にちなみ宵山には「縁結び」の御守りが授与される。

由来・歴史:丹後守平井保昌と和泉式部の恋物語に取材し、保昌が式部のために紫宸殿(ししんでん)の紅梅を手折ってくる姿をあらわしている。

御神躰(人形)は緋縅(ひおどし)の鎧(よろい)に太刀をはき、梨地蒔絵(なしじまきえ)の台に紅梅を一杯にもってこれをささげている。

町内イチオシグッズ:御守\500 お守り結び\300 お符\300 縁結び絵馬\300 和泉式部匂袋\700他

祇園祭マップ:http://www.e-kyoto.net/saiji/161

※写真は全て過去のものです。