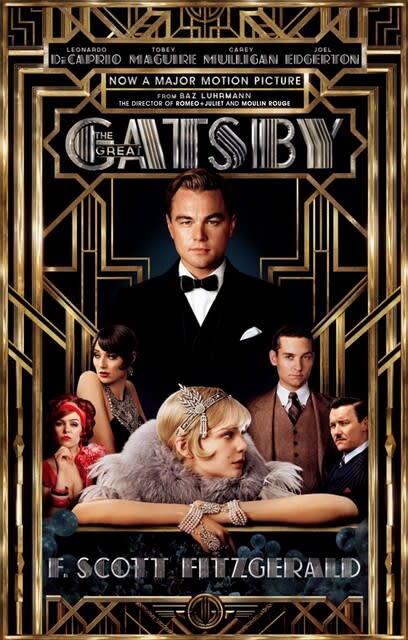

(あ、ちなみにわたし、映画のほうは見たいと思ってて見れてなかったり^^;)

いえ、単に前回ジェニファーんちで飼ってる三匹の犬がそれぞれスコット、フィッツ、ジェラルドだったというそれだけの話なんですけど(笑)、わたし、最初に確か野崎孝先生訳の本を読んで……結局最後まで読み通すことが出来なかったという人です

まあ、「名作、名作

」言われているだけあって、きっと最後まで読み通すことさえできればその良さが頭の悪いわたしにもわかるのだろう――みたいに思ったのですが、その時は大体三分の一くらい読んで、ギャツビーの性格に多少なりと惹かれるものは感じつつも……挫折してそのまま忘れてしまってました。。。

」言われているだけあって、きっと最後まで読み通すことさえできればその良さが頭の悪いわたしにもわかるのだろう――みたいに思ったのですが、その時は大体三分の一くらい読んで、ギャツビーの性格に多少なりと惹かれるものは感じつつも……挫折してそのまま忘れてしまってました。。。

その前くらいに読んでたのが確か『ライ麦畑でつかまえて』で、こちらは確か野崎先生訳で「面白い、おもしろい!! 」みたいに思ってわたしにしては比較的早く読了することの出来た本だったと思います♪

」みたいに思ってわたしにしては比較的早く読了することの出来た本だったと思います♪

それで、この時わたしまだ村上春樹先生の本とか読んだことなかったのですが、最初に読んだのが確か兄の部屋にあった『風の歌を聴け』だったと思います。で、この時点でもう『ねじまき鳥クロニクル』なども発表になっていて……兄の部屋にあったのが確か『1973年のピンボール』や『ノルウェイの森』、『羊をめぐる冒険』などだったと思うんですよね

それで、『1973年のピンボール』は正直そんなに面白いと思わなかったのですが(すみませんww殴 )、『ノルウェイの森』が決定的に面白かったため、今度は兄の部屋にない他の村上春樹作品を図書館で借りてきて読むことに(買えよ!笑)。

)、『ノルウェイの森』が決定的に面白かったため、今度は兄の部屋にない他の村上春樹作品を図書館で借りてきて読むことに(買えよ!笑)。

正直、『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』は、「こんなに悲しい小説は読んだことがない 」というくらいの読後感でしたし、わたし、『ねじまき鳥クロニクル』は最初の1巻くらいしか読んでないのですが(汗)、その後『スプートニクの恋人』とか『アフターダーク』とか『海辺のカフカ』あたりまでは自分で買って読んだ記憶があります。

」というくらいの読後感でしたし、わたし、『ねじまき鳥クロニクル』は最初の1巻くらいしか読んでないのですが(汗)、その後『スプートニクの恋人』とか『アフターダーク』とか『海辺のカフカ』あたりまでは自分で買って読んだ記憶があります。

ええと、それ以降現在に至るまで村上春樹先生の本は手にしてないのですが、それは「村上文学に飽きた」とか、そういうことではなく……「あ~あ。最近面白い本ねえなあ☆ 」みたいになったら、村上先生の本は再び手に取ればいいや――くらいに思ってて、実際のところは読んでないといった感じでしょうか(^^;)

」みたいになったら、村上先生の本は再び手に取ればいいや――くらいに思ってて、実際のところは読んでないといった感じでしょうか(^^;)

あ、そうそう。『グレート・ギャツビー』のことなんですけど、村上先生がエッセイか何かで「自分がいかにフィッツジェラルドが好きか」という、フィッツジェラルド愛を語っているのを読んで……その後、村上先生の訳で『グレート・ギャツビー』が出ていると知り、それで読んだわけなんですよね

いえ、格段に読みやすかったです(笑)。それで、村上版『グレート・ギャツビー』のあとがきというか、解説みたいのを読んで、「原文が素晴らしいのだなあ 」と思うのと同時、いわゆる村上文学に対する決定的な影響みたいなものも感じられ……そのあたりに関しても読んでいてすごく面白いものがあったと思います。

」と思うのと同時、いわゆる村上文学に対する決定的な影響みたいなものも感じられ……そのあたりに関しても読んでいてすごく面白いものがあったと思います。

もちろん、読む方によって持つ感想は違うように思うわけですけど……いわゆる人生の不条理というのでしょうか。「ちょっとした行き違いから好きだった女性が他の誰かと結婚してしまう」、その部分を間違っているとして、正しい時間軸(?)というか、「本来であればこうあるべき」という状態に戻そうとするギャツビー。

ある意味、そこにだけ人生のすべてをかけたギャツビーですが、結局のところ彼のその試みは失敗に終わってしまうわけですよね また、わたし自身はギャツビーが心から愛していたデイジーについては好感を持って読んだというか、ギャツビーが彼女のことを忘れられず、そのために悪事に加担して大金を手にしていたにせよ……「純な大馬鹿野郎め!」といったようにはあまり思わなかったかもしれません(^^;)

また、わたし自身はギャツビーが心から愛していたデイジーについては好感を持って読んだというか、ギャツビーが彼女のことを忘れられず、そのために悪事に加担して大金を手にしていたにせよ……「純な大馬鹿野郎め!」といったようにはあまり思わなかったかもしれません(^^;)

まあ、それがどんないい女であったにせよ、「そこまでする必要あるか? 」とか、「そこまでしちゃダメじゃん!

」とか、「そこまでしちゃダメじゃん! 」とか、「そもそもデイジーはギャツビーがそこまでしなきゃなんない女ではない

」とか、「そもそもデイジーはギャツビーがそこまでしなきゃなんない女ではない 」などなど、読む方によって意見は様々でないかと思います。

」などなど、読む方によって意見は様々でないかと思います。

わたし個人の読後感としては、「ギャツビーにはそれ以外選択肢はなかった」というものであり、デイジーの存在自体がギャツビーには恋の啓示であって、他の女性と結婚したりなどということは、その時点でまったく考えられなかったと思うんですよね。そういった種類のいわゆるファム・ファタール系の女性と出会うことが出来たということが……ギャツビーにとっては(一般的にいえば)不幸なことであるにせよ、わたし自身は「そうしたミューズとして崇めることの出来る女性と出会えたこと自体、幸福だったのではないだろうか。彼女のためにああしようとかこうしようとか、そう画策する間、ギャツビーは苦しみつつも幸福であり、さらには再びお互いの気持ちを確かめあうという恋愛の成就感も味わうことが出来た」ことを思えば……あののち、デイジーが離婚してギャツビーと結ばれたとはあまり思われないことから、あの結末が実はそんなに不幸だったとも思えない、何かそうした読後感であったように思います(^^;)

↓に関していえば、ジェニファーもたぶん、色々な男性から次から次へとアプローチされつつ、彼女の場合は徹底して「首から下は絶対許さない 」という態度だったわけですけど……まあ、そんなことばっかしてるとどうも痛い目に遭うらしいという、前回あたりはそーした展開だったのではないかと思ったり。。。

」という態度だったわけですけど……まあ、そんなことばっかしてるとどうも痛い目に遭うらしいという、前回あたりはそーした展開だったのではないかと思ったり。。。

ええと、実はですね、このお話……わたし的には後半にいくに従って、ロイとリズのカップルよりも、テディとジェニファー、アレンやミランダといった他のカップルを書いてたほうが楽しかったという、何やらそんな小説だったような気がします(^^;)

それではまた~!!

ギャツビー違い??(^^;)

ご本人登場バージョンです♪

いえ、ただの人形つながりというだけなんですけど……「サカナクション聴きながら村上春樹とか読むやつ反吐がでる」とか、自分的には理解不能です(笑)。

ユトレイシア・ユニバーシティ。-【21】-

実をいうと、ヘンリー・オルデンがテディから「ゴキブリ・ボンバー」を喰らっていた頃……大講堂前のグラウンドでは、ある騒ぎが持ち上がっていた。

この卒業パーティは学生課が主催の、在学生が主体となって動いているものではある。だが無論、教員たちもまだ夏休みのバカンスにさえ出かけていなければ、その多くが見物にやって来るパーティでもあり、その中のひとりに演劇部の顧問をしているチャールズ・ファニング教授がいた。

ファニング教授は、現在五十六歳の、やや肥満体型で、そろそろ後頭部が後退しかけているといったタイプの中年男性で――この日、自分が脚本を書いたコメディが大当たりして観客が沸いたため、実にご満悦だった。ところが、グラウンドに恒例のキャンプファイヤーが焚かれ、卒業生たちの青春の雄叫びが順に叫ばれていた頃……彼は急性心不全によって倒れていたのである。

彼は理学部の教授であったが、他に集まっていた教員たちと並んで、今年の卒業パーティの出し物についてあれこれ歓談しているところだった。だが、突然なんの前触れもなくファニング教授が胸を押さえて呻きながら倒れたため、「誰か、救急車呼んでくれ、救急車!」、「いや、病院なら目と鼻の先にあるじゃないか」、「とりあえず、動かさないほうがいい。もし脳出血か何かだとしたら……」そんなふうに周囲にいた人々が騒ぎはじめた時、騒ぎを聞きつけたギルバートは人垣をかき分けると、意識と呼吸の有無を確認するなり、すぐ心臓マッサージを開始した。

「AED持ってきてください!!早くっ。大講堂の入口近くに置いてありますからっ」

ギルバートがそう叫ぶと、陸上部の俊足の持ち主がすぐそちらのほうへ駆けていった。五分とかからず、息を切らせて彼は戻って来――ギルバートは「ありがとう!」と言って受けとり、すぐガイドの言葉通り電極パッドを取りつけた。また、ガイドからボタンを押すよう指示が出たのち、ショックボタンを押す。

そしてちょうどこの時、ユトレイシア大付属病院の救急車がグラウンドに入ってきた。処置については救命士ではなく、付属病院の救急部の医師たちが継続して行なうことになった。911にはすでに連絡してあったが、知らせを聞いた待機中だった医師三名がすぐ駆けつけてくれたのである。

この間、おそらく10分もかからなかったであろう。嵐のようなひと時が過ぎ去ると、教授のひとりが野外ステージのマイク前に立ち、「チャールズ・ファニング教授は大丈夫だ!我がユトレイシア大付属病院が必ず教授の命を救ってくれるだろう。それよりも、自分のせいで卒業パーティが中断されたなどと教授があとから知ったらむしろ嘆くぞ。みんな、そう思ってこのままパーティを続けよう!!」……そう叫んだ。

こうして、青春ソングを中断されたカップル・デュオは再びギターとアコーディオンによる演奏をはじめ――その後、滞りなく卒業パーティのほうは進行していった。

「♪最近よく考えるんだ……海に住んでる色んな生き物のこと……みんな息苦しくないのかなって……SDGsを人間が達成できるかどうなんて、君たちはきっと知ってはいない……でもオレきのう、紙ストローでタピオカミルクティー飲んだぜ……」

こののち、ヒップホップクラブの元部長がイカしたラップで人生訓を語っていたが、ギルバートと一緒に大講堂の軒下にいたコニーは、もうそんなラップのリリックも耳に入ってきてはいなかった。

「ギルバート、あなたとっても素敵だったわ。ううん、というよりすごく勇敢なのね」

「いや、あんなの大したこっちゃない」

ギルバートとしてはむしろ、自分が出すぎたことをしてしまったのではないかと、そちらのことのほうを心配していた。グラウンドにいた学生の中にはおそらく、医学部の上級生も間違いなくいたはずだからである。

「第一、俺が医学生かどうかすら関係ない。君にだって簡単に出来るよ。ただ、AEDのガイド通りにすればいいんだ。心臓にショックを与えるべきかどうかさえ、AEDが判断してくれるんだから……あと、電極パッドをどのあたりに貼ったらいいかも、ちゃんとわかりすやく画像で指示が出る。うちの病院の救急部は超優秀だから、心臓発作でも脳梗塞でも、病院へ運ばれた時間が倒れてからすぐならほぼ助かるよ。まあ、最悪心停止して脳に酸素がいかなくなった場合、あとはその時間に比例して、仮に命は助かってもなんらかの障害が残ることを心配しなきゃならないけど……でも、ファニング教授は倒れた時と場所が良かったんじゃないかな。だから、夏休みが終わったあとには何事もなく講壇に立って講義してるよ、きっと」

「ねえギル、わたしたちのこれからのことだけど……」

コニーはもう胸の高鳴りを抑えきれなくなって言った。一方、ギルバートは『これからのこと』などと言われてドキッとする。

「あ、そういう意味じゃないのよ。わたしが言ってるのはね、あくまで今日限りのこと。あなたのお陰で、わたしにとって今日という一日はとっても素晴らしかったの。あとね、あなたはわたしの人生がすっかり変わってしまうようなことをしてくれたのよ。言ってる意味、きっとわからないでしょうけど……だからわたし、あなたにお礼がしたいの」

「ええと……」

(今回は無償のボランティアだ)といった意味のことを確か、自分はロイに言ったとギルバートは記憶している。また、親友のほうからも失恋で心が弱っているから、向こうから誘ってきても断ってほしいといったようにも。

「いいのよ。わたし、わかってるの。ミランダにもリズにも、ギルバート・フォードは物凄い女たらしだって、さんざんっぱら忠告受けたわ。だから、これからつきまとったりしてあなたのこと絶対困らせたりしないって、先に約束しておく。そういう条件でなら、いいでしょ?」

「ああ、まあ……」

(そういうことなら、俺にも断る理由はない)

ギルバートとしてはそう思うものの、(本当にいいのだろうか)という迷いもないではなかった。とはいえ、可愛らしいブロンド美人に抱きつかれると、やはり反射的に彼女の細い腰に手を回すことになってしまう。

このあと、キスをせがむようにコニーは顔を上げたが、「だ、駄目だよ」と、ギルバートは少しばかり顔を背けた。「ほら、さっきファニング教授としたくもない男同士のマウストゥーマウスをしたばっかだからな。うがいしたとはいえ、そんな口で君とキスなんか出来ない」

「いいのよ、ギル。気にしないで……ファニング教授との間接キスでも、わたし気にしないから」

澄みきった湖のような瞳にじっと見つめられ、ギルバートとしては陥落せざるをえなかったと言える。ふたりは花火が上がりはじめたのも無視し、今日卒業パーティであった楽しかったことを色々話して盛り上がり――その後は、ギルバートの住むタワーマンションのほうへマイバッハは向かった。

いつものコニーならばきっと、『ええ~っ、あなた学生なのにこんなすっばしいとこに住んでるのっ!?』とか、『きゃああーっ!!ユトレイシア市街の夜景がなんて綺麗かしらっ!!』だの叫んで、きゃいきゃい騒いだことだろう。けれど、コニーにはわかっていた。ここへやって来た女性はおそらく軽く見積もっても5~6名どころでないだろうことが……そして、そんな安っぽい反応をして、そうした「軽い」女たちのひとりに数えられたくなかったのである。

今日、ギルバート・フォードは120%以上と言ってもいいくらい、コニーの望みを叶えてくれていた。レンタル彼氏なのだから、着飾った美しい女性を見るたび、彼がそちらへ気を取られても仕方ないとも思うのに(というより、ダニエルなどデートのたび、美人と見ればいつでもそちらを気にしてばかりいたものである)、彼はずっとコニーのことだけを考え、彼女のことだけを見つめてくれた。そのことがコニーにははっきりわかるのだ。そして、ギルバートは他の女性をエスコートする時にもまったく同じ態度なのだろうということも……。

コニーが愛しはじめている男は夜のほうも最高だったが、彼女は彼がまだ眠っているうちに帰ろうと思っていた。けれど、最後の最後、シャワーを浴びようとした時――コニーはここまで続けてきた彼女の考える<いい女>の演技をかなぐり捨てていたといえる。

「やっだ、も~っ!!何このお風呂、素敵すぎっ。大理石じゃないの、大理石っ!!」

そして、バスローブを脱ぎ捨て、「♪ふんふふんふふ~」などと鼻歌を歌いつつ、コニーがシャワーを浴びていた時のことだった。シャワー室のほうはガラス張りで、中央あたりに曇りガラスが入っている以外丸見えで――「うわっ、何このボディソープ!すっごくいい匂いっ。どこのだろ」などと独り言を彼女が呟いた時のこと、コニーは人の視線を感じて驚いた。

「ギル……」

(寝てたんじゃなかったの!?)

そう思い、コニーは急に恥かしくなって体を隠した。先ほどベッドでした時は、ナイトテーブルの小さなライトくらいしかなかったけれど、今はすっかり何もかも丸見えだったからだ。

「もうえっち!あっち行って!!」

「はははっ。べつにもういいだろ?それよりこっち来いよ。一緒にジャグジーにでも入ろうぜ」

おそらく、ギルバートは眠っていたように見えただけで、寝てなどいなかったのだろう。すでにお風呂のほうには湯が張られ、ギルバートがスイッチを押すとぶくぶくという強い泡が出て、中のほうが見えなくなる。

「はい、これシャンパン」

ピンク色のドンペリを見て、コニーは驚いた。こんなに至れり尽くせりな男って、他にいるものだろうか?

「ねえ、あなたいつもこんなことばかりしてるの?ほんと、わたし今みんなが何を言いたかったのかがよくわかるわ。これじゃ、確かにいつか女に刺されてユト大付属病院のERにでも運ばれそうだものね。ほら、よく言うじゃない?そういう女の人って、他の大勢の女と自分は違う……彼はわたしにだけは本気なんだって、そう思うものなんでしょう?」

「さあね。俺には女性の心なんてわかっていた試しはないんでね」

「そんなことないわ。ギル、あなた今日、本当に完璧な紳士だったもの……その、ベッドのほうも含めてね」

そう言って、照れ隠しにコニーはフルートグラスのシャンパンを飲んだ。自分は彼とさえいられるなら、これが安物の酒で、ここが高級マンションの一室でなくても、まるで構わないだろうとさえ思う。

「君も、最高だったよ」

ギルが何気ない顔をしていながら、泡風呂の中の自分の大切な部分に触れてきたため――コニーは驚いた。お風呂でだなんて、ダニエルとだってしたことはない。

「だ、ダメよ。こんなところでだなんて……」

「わかってる。またあとで、ベッドに行こう」

――こうして、コニーの<いい女の残り香だけ残してギルの前から消える>作戦は失敗に終わった。けれど、それで良かったというくらいの時間を過ごしてから、次の日の夕刻、コニーは自宅のほうへ戻ったのだった。

いつものコニーならばおそらく、卒業パーティがいかに面白かったか、ギルバートのエスコートぶりが素晴らしかったか、食卓で母やランディを相手に夢中でしゃべり倒していたことだろう。けれど、ギルバートと過ごした時があまりに忘れがたく……コニーはその後三日くらい、ほとんどぼーっとして過ごしていた。そして、ネットで大学の学部変更といったことについて詳しく調べ、一週間後、母に対し、ある重要な相談をしたのだった。

「お母さん、あのね……わたし、ユトレイシア大の看護部に学部変更しようと思うの」

ユトレイシア市立病院で病棟看護師をしているクレアは、娘の一大決心を聞いて驚いた。というのも、ユトレイシア大学をコニーが受験すると聞いた時にも、「文学部ではなく、看護部にしたらどう?」とは、薦めていたからである。

「わかってる。わかってるわよ!今さらそんなこと言うんだったら、最初っからママの言うとおり看護部にしとけば良かったっていうことはね。だけどママ、わたしほんとに今度は真剣なのっ。中途半端な気持ちで決めたんじゃなくて、自分の将来のこととか色々考えたの。幸い、今から学部変更しても、一年からやり直すんじゃなく二年からでいいってことなのね。ほら、一回生の時は基礎教養の講義も多いでしょ?だから、そのあたりは文学部での基礎教養で単位取ってる分を充てて、二回生からはさらに専門的な知識の講義が入ってくるから――そこからはじめれば十分追いつけるって。だから、一年分余計な授業料支払うことになっちゃって、ほんとにごめんなさいって思うんだけど……」

「コニーはわかりやすすぎるよ」

一緒に食卓テーブルを囲い、アイスティーを飲んでいたランディが言った。今は彼も高校が夏休み期間に入っている。

「ダニエルと別れて、卒業パーティでエスコートしてくれた男が医学部なんだろ?あの、フェラーリで送ってきてくれた奴な。ほんと、姉貴は尻が軽すぎるよ」

「ちがうのっ!ギルバートは単にわたしが失恋したばっかだから、優しく慰めてくれたってだけだもの。卒業パーティの時、ダニエルったら自分で他の女を選んだくせに……わたしとギルバートのほうを見て、嫉妬で気が狂いそうみたいな目をしてたわ。でね、わたしもうその瞬間からすっかり立ち直ったの。今まで大学の勉強をあんまり頑張ってなかったのは、チア部の練習で時間をいっぱい取られたからだし、チア部の子たちとのつきあいとかダニエルとの交際とか――そんなことがなくなったら、全部勉強にまわせるのね。もちろん、看護部の授業についていくのは大変よ。実習とか大変って思ったから、ママが看護師を薦めてきた時にも『自分には絶対無理!』って投げちゃったんだし……」

「ママは、とりあえず賛成よ」

クレアはクッキーをつまみながら、冷静にそう言った。

「そりゃあね、ダニエルは大学アメフト界の宝かもしれないし、実際将来はアメフトのプロ・リーグに入ってランニングバックとして大活躍するんでしょう。だけど、彼が黒人とかなんとかいうことは関係なく……コニーが別れたって聞いた時には少しほっとしたのよ。ダニエルはこれからもモテ街道まっしぐらでしょうし、彼が浮気するたんびにコニーが泣いたり落ち込んだりするのを思ってみただけでも、ママ、とても堪らないわ。まあ、最初の動機はなんでもいいのよ。あのテレンス・フォードの息子さんが超のつくイケメンだから、実習の時病院ですれ違うかもとか、そんなのでもね。かわりにコニーはそういうほんのちょっとした理由でもあれば、いくらでも看護の勉強をがんばれちゃうんでしょうし」

「ほんと、義母さんのほうがよっぽどわかってるよ。コニーの性格」

ランディはおかしくなってきて笑った。クレアは再婚した時、「自分のことを母親として好きになる必要はないわ。ただ、コニーとだけ仲良くしてね」と言った。最初、ランディは彼女の言った言葉の意味がわからなかったが、ランディはすぐコニーのこともクレアのことも大好きになった。コニーは太陽のように明るくて真っ直ぐで、誰でも愛さずにはいられないような性格をしている……そして、ランディは太陽とは真逆の月のようなところがあったが、クレアはまるで大地母神のようにその両方を愛せるようだった。父ゴードンに対し、「あなたの息子ってちょっと暗いわね」とか「成績のほうも落ちこぼれっぽいようだけど、将来は大丈夫なの?」とこっそり言ったりするようなタイプでもない。彼ら四人は今では本当の家族のような関係性だった。そしてそのことに、ランディ自身が一番驚いている。

「何よ、もうっ!!ふたりとも、わたしのことわたし以上にわかってるみたいな言い方しちゃって。わたしはねえ、ギルバートのことはもちろん好きよ。だけど、そんな不純な動機だけで看護師なんてなれるわけないじゃないの。ママの仕事を間接的に聞いてるだけでも大変そうだなって思うのに……ギルのことはただ、きっかけに過ぎないの。ねえママ、わたしのパパもお医者さんだったんでしょう?」

「そうよ。だから、恋愛的な意味ではいい予感があんまりしないわねえ。親の因果が子に移り……だなんて、ママも言いたくないけど、コニーのパパはね、ずっとわたしに嘘ついてたの。他に、将来結婚する予定の家柄のいいお嬢さんが最初からいるのに、ママと二股かけてたってわけ」

「そりゃママが美人だったから、パパもよろめいちゃったってことなんじゃない?きっと、パパも最後の最後まで悩んだんじゃないかと思うけどなー」

「どうかしらね。『本当に結婚したいのは君だけど、親同士の決めた結婚だから仕方ないんだ』とかなんとか。当時はわたしも若かったから、純情にその言葉を信じてしまったところがあるけど、今はちょっと違ったんじゃないかと思ったりもするわね。だからコニー、いつも言ってるけど、あなたも自分を大切にしてちょうだい。わたしは結婚してもらえなくても、あの人との間に子供が欲しかったからいいけど……看護部で勉強中に妊娠しちゃって、今度は中退してシングルマザーとしてがんばるとか、そういうことだけはないようにして欲しいの」

「うん、わかってる、ママ。学部変更、許してくれてありがと」

心から愛しあっている母娘がハグしてキスする姿を見て――ランディは内心で溜息を着いた。確かに、コニーは進級試験のたびに『コニーちゃんはやれば出来る子!』などと自分を励ましつつ勉強しているように……一度決めた以上は、看護師になるまでしっかり頑張るに違いない。

けれど、自分は?コニーは看護師どころか、きっと看護学生として実習している間からきっとすこぶるモテるだろう。ギルバート・フォードでなくても、新しい彼氏が出来るのなど、時間の問題だ。

このあと、ランディは親子三人でテレビのバラエティ番組を見て一緒に笑いながらも――自分はこれからどうしたらいいのか、どうすればコニーが自分を義理の弟ではなくひとりの男として見てくれるようになるのか……そのことばかり、考えていたのである。

>>続く。