最近、MARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)に一般選抜で合格する受験生が少なくなった、と嘆きの声を聴く。附属高や系属校が増えて、その進学者が増加し、また学校推薦型や総合型(AO)の選抜入試枠も拡充しており、その分、入学定員に占める一般選抜の募集人員が少なくなっている。文科省の入学定員厳守路線があって合格者も絞り込まれており、かなり実質競争率は高くなる。

鈴木福くんのAO入試こそ今や王道 大学受験「一般入試」はもはや絶滅危惧種なのか?

明治大では、国際日本学部や情報コミュニケーション学部、総合数理学部などの学際色が強く、比較的新しい学部が人気を支えている。国際日本学部は、私立の神奈川大だけでなく、国立の東京外語大でも同名の新学部ができ、明治大の先見の明が証明された。また情報コミュニケーション学部と総合数理学部の実質競争率が総じて高い。DX(デジタルトランスフォーメーション)時代にニーズの高い学びができると期待する受験生が多いからだ。

青山学院大は、総じて偏差値が上昇傾向にある。箱根駅伝の大活躍で人気が高まったからという声もあるが、現実的には、経済学部や文学部などの人文科学系・社会科学系の7学部16学科が文化・情報の発信地“渋谷・青山エリア”(東京都渋谷区)に結集したことが大きい。コスパの良いキャンパスで受験生の人気を集めたのだ。女子受験生の人気が高い文や総合文化は偏差値で慶應大文と肩を並べている。ただ、2023年入試の一般選抜の志願者動向を見ると、やや伸び悩みという印象だ。22年の志願増の反動であろう。

立教大は、23年に新座キャンパス(埼玉県新座市)にコミュニティ福祉学部のスポーツウエルネス学科を改組し、健康科学とウエルネスを学ぶスポーツウエルネス学部を新設。偏差値では、経営と異文化コミュニケーションの両学部が注目されている。「立教に経営あり」と声価を高めた立教グローバル・リーダーシップ・プログラムは、学部学科を問わず全学年が学ぶことができる体系的なプログラムだ。またユニークなネーミングの異文化コミュニケーション学部は、グローバリズムに対応し女子受験生が多いので、偏差値は早慶と並ぶ。

中央大は、この4月に多摩キャンパス(東京都八王子市)から茗荷谷キャンパス(東京都文京区)に、法学部の1~4年生が移転。東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩1分の駅近キャンパスだ。もともと伝統のある学部だが人気も偏差値もアップした。法科大学院も市ヶ谷から丸の内線でつながる駿河台キャンパスに移転させるので、まさに法曹の中央の真価を発揮しそうだ。23年の志願者数は単独の共通テスト利用方式が伸びている。商学部は大幅増だ。

法政大は、一般選抜の入試制度は、A方式(個別日程・最も募集人数が多い3科目入試)、T日程入試(同日に試験を実施する統一日程.2科目で複数学部を併願できる)、英語外部試験利用入試(独自の英語試験実施なし)、大学入学共通テスト利用(B方式:共通テストの得点のみで合否判定する3教科型と、C方式:国公立大学との併願を想定した5教科6科目型がある)の4つのパターンがある。受験生の多様な受験パターンにも柔軟に対応できる法政大の入試制度だが、本年はそれが裏目に出たのか志願者減につながった。ただC方式の志願者数が急増している。

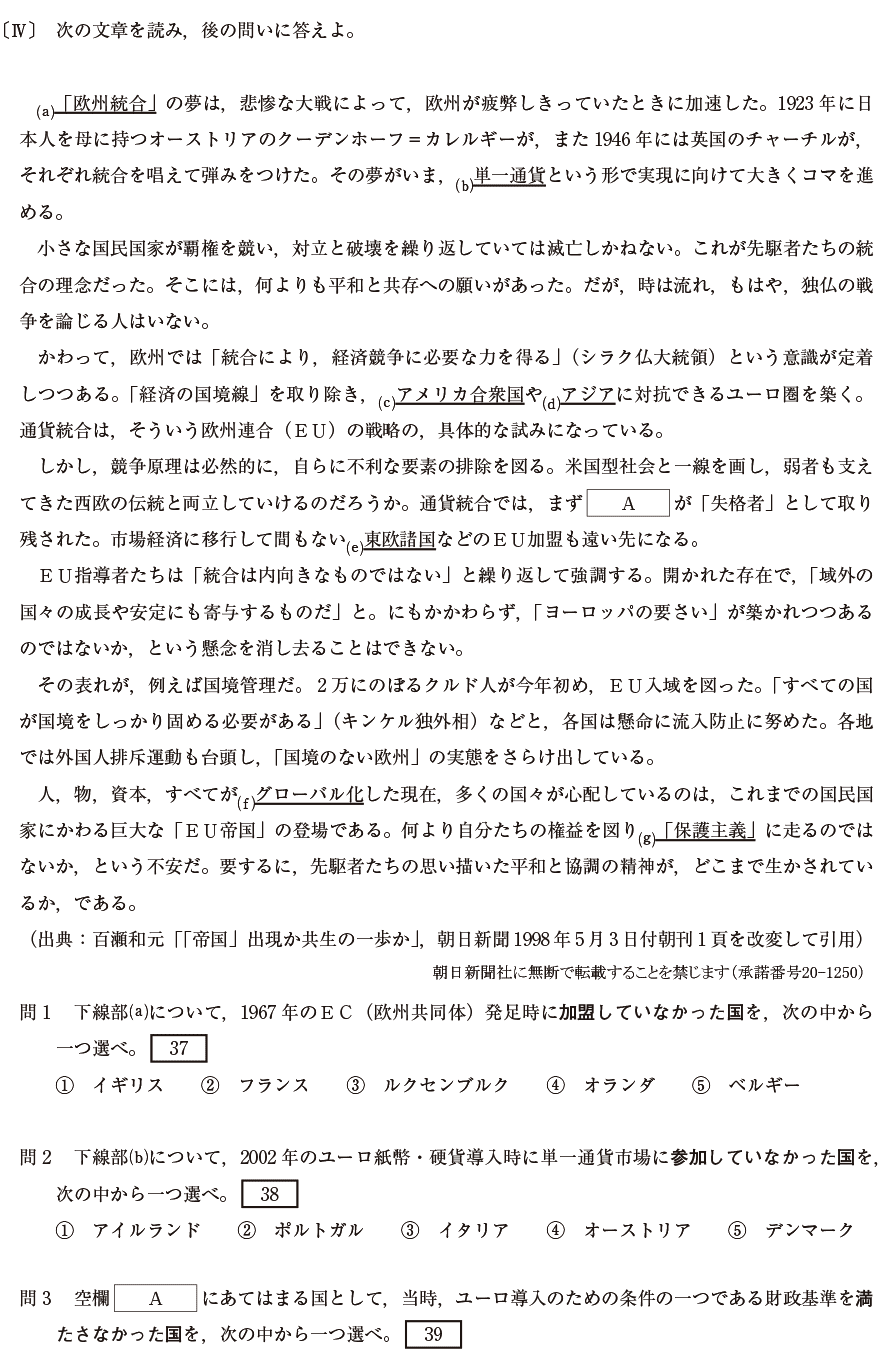

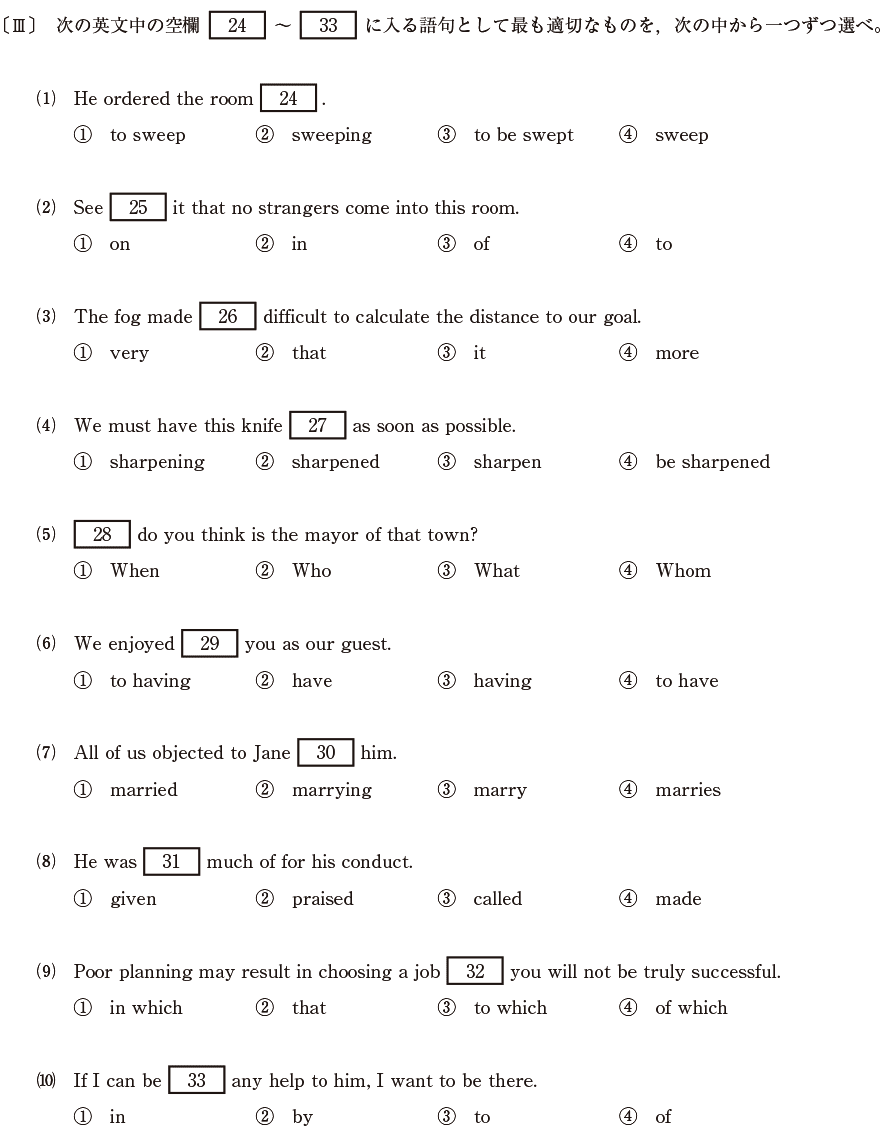

「主要大学共通テスト利用入試志願者数ランク」をお届けする。大学入学共通テスト受験前に出願する「事前出願」を対象として、1月14日までに出願を締め切った大学を集計(1月24日現在)。共通テスト利用入試のみの志願者数なので、一般選抜全体のランキングとは異なる。

共通テスト利用入試は多くの大学が独自試験を課さず、共通テストの成績だけで合否が決まる。今回の集計には早稲田大・政治経済のように、共通テストと大学独自試験の成績を組み合わせて選抜する方式は含まれていない。

共通テストは、用意された解答例から正解を選択するマークシート形式だが、正答するためには思考力が求められる。例えば、2022年度に数学の平均点が大きく下がった。これは、問題文が長文化し、まず何を問われているのかを理解した上で問題に取りかかるという、数学力と国語力が問われる出題に戸惑う受験生が多かったためだ。

こうした高い思考力が必要となる問題は、一般的な私立大の出題傾向と異なる。共通テストを受けるには、私立大と異なる対策が求められることから、共通テストを受験する私立大専願層が減っているといわれる。

もっとも、国公立大の併願者が多いこともあり、難関・準難関私立大志望者の共通テスト離れは限定的。そのため、ランキングには難関・準難関大が並ぶことになる。

23年度の共通テストは、前年に大幅ダウンとなった数学の平均点が上がったこともあり、予備校が算出する5教科7科目の平均点は、文系が20点、理系が30点以上上回った。関係者はいう。

「事前出願の場合、共通テストの持ち点が分からないうちに出願する。共通テスト受験前は不安だったものの、平均点が上がったことで、安堵している受験生が多いことでしょう」

ランキング1位は東洋大。一般選抜全体のランキングでは、2位の法政大や3位の明治大などに及ばないが、共通テスト入試に限るとこれらの大学を抑えてトップだ。

4位以下は立命館大、立教大、日本大が続き、7位には22年度まで9年連続で一般選抜全体のランキングのトップを続けている近畿大が入っている。

ランク外の大学に注目すると、MARCH(明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大)の一角である青山学院大は、志願者1万444人で13位。関関同立(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)では、関西大が1万752人で12位、関西学院大が1万205人で14位、同志社大が9531人で16位となり、いずれの大学も前年を上回った。

志願者の増え幅から注目されるのは上智大だ。現時点で4462人から9881人に倍増、15位になった。この背景には、主に国公立大志望者を対象とした4教科型での選抜に加え、私立大専願者も受けやすい3教科型を新設したことがある。