今年春、茨城県常陸太田市と那珂市の将門伝説を訪ねてみました。

【正宗寺(増井寺跡)】常陸太田市増井町

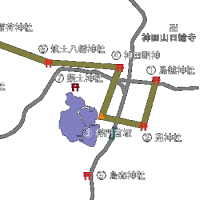

常陸太田駅前から竜神峡方面行きのバスに乗り増井バス停で下車し、北に向かうと「正宗寺」があります。この寺の周辺に将門の父・平良将が建立したといわれる「増井寺跡」があり、跡地には唯一「盤陀石」が残っていました。

http://www.jsdi.or.jp/~hato/oota/oota2.html

【熊野神社】常陸太田市増井町

正宗寺から東に向かうと誉田小学校の奥に「熊野神社」があります。この神社は、天長4年(827)に将門の父・平良将が平氏一門の武運長久を祈り守護神と崇めて勧請したと伝えられています。

ついでに、「西山荘」に寄ってみました。

○「西山荘」常陸太田市新宿(あらじゅく)町

西山荘は常陸太田駅の北西2kmにあり、徳川光圀(義公)が隠居されたところです。義公とは、仏教でいう戒名でおくりな(諡)です。光圀は、元禄3年(1690)冬、致仕して水戸に還りました。この時、権中納言に任ぜられ、これを唐名で黄門というので、黄門様と称されるようになりました。光圀は翌4年(1691)5月から同13年(1700)12月6日73歳でなくなられるまで、ここで過ごしています。谷間の小道をたどりついた山懐に、山水を引いて滝や池をつくり、静かな庭に草葺きの質素な住まいで、光圀はここで読書をしたり、構想を練ったり、いろいろな事業をすすめています。その後、この建物は焼失しましたが、今から約170年前にその一部を復元したのが現在の建物です。

http://www.geocities.co.jp/MusicStar/4225/0204ota.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E8%8D%98

【菅谷の不動院】那珂市菅谷

JR水郡線上菅谷駅の南東200mのところに「菅谷の不動院」があります。この寺は、王朝の昔から900年の法灯を伝えてきた古刹(古寺)で、寛文13年(1673)に水戸光圀の命により再興され、現在の山号、寺号に改められました。

http://www.sunshine.ne.jp/~jupiter/kyodosi.htm

○不動院の伝説「不動明王の加護」

昔一人の僧が下総の国の村を歩いているうち、日が暮れてきたので、山の中の古寺に一夜を明かすことにした。この寺は平将門討伐を祈願するため建てられたが、今では住む坊さまもない荒れ寺であった。近くに人家も見当たらないので、僧はそこへ笈を下し、一身に不動明王を念じていた。 すると、真夜中にガヤガヤと多くの人声がこちらの方に来る。なにごとかと見れば、松明を手に持った者である。それも一つ目、三つ目など並みの人間の姿ではない鬼ばかりだったので、僧は驚いて逃げてしまった。 逃げるにも逃げられないので、一心に不動明王に念じていると、鬼が松明で僧の顔をしげしげと見て「今日は新しいお不動さまがいるが、今日ばかりは遠慮してもらおう」と言って僧の襟首をつかんで、お堂の縁の下に放り投げた。

鬼共はしばらく騒いでいたが、夜明けになると、どこかに行ってしまった。僧が縁の下からこわごわ見ると、昨夜泊まったお堂はかげも形もなく、辺り一面草ぼうぼうの野原であった。そこら、一面、人の通った跡もない。坊さまが不思議なことだと思って草をかきわけて歩いていると、馬に乗った一人の武士に会った。呼び止めて尋ねると、ここは常陸の国武田の郷であると聞かされた。それでは鬼どもにつかみ出されたと思ったのは、実は下総の国から常陸の国まで放り飛ばされたのかと、あきれたり、驚いたりした。そして、助かったのは不動明王のおかげと、ねんごろにお祀りをしたと。それが菅谷の不動院が武田に建立された由来だと伝えられる。

○大村加卜の墓

不動院の境内に「大村加卜の墓」があります。大村加卜は、静岡市出身の外科医師で越後高田藩松平家に仕え,天和元年(1681)松平家が改易されたのち,水戸家に仕えました。外科用「メス」を製作することから,刀剣鍛錬の道に入りました。久慈郡上利員村(金砂郷町)鏡徳寺で,徳川光圀の命により貞享2年(1685)太刀2振りを鍛えています。

「常陸国の刀匠・加卜」

http://www.ne.jp/asahi/tonekousyou/yukikaze/gunto/f_guntou31.htm

○武田氏館(ひたちなか市武田)

今回は寄りませんでしたが、ひたちなか市の武田地区が甲斐武田氏の発祥の地であることから整備された施設「武田氏館」があります。この館は、昔の絵巻物などを参考にして再現した建物で、主屋、納屋、厩が整備してあり、主屋は主殿造りと呼ばれる建築様式。甲斐武田氏発祥関連資料として、武田氏系図、長秋記、尊卑分脈、義清・清光の武者人形などが展示してある。その他に、甲冑などの武器・武具類や武田地区の資料なども展示してあります。武田氏と武田郷の関連は、源頼義の子の義光は後三年の役で兄・義家を奥羽で救援しました。その後、常陸の国に領土を広げます。その子の義清と孫の清光は武田郷に居を構え、旧勢力と張り合いましたが、義光の死後に甲斐の国に流されました。武田信玄は清光の孫にあたります。なお、佐竹氏の祖・昌義も義光の孫です。以上のことは、歴史書「尊卑分脈」から知ることができます。

http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0903kukaku/takeda/takeda_ujiyakata.html

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

【正宗寺(増井寺跡)】常陸太田市増井町

常陸太田駅前から竜神峡方面行きのバスに乗り増井バス停で下車し、北に向かうと「正宗寺」があります。この寺の周辺に将門の父・平良将が建立したといわれる「増井寺跡」があり、跡地には唯一「盤陀石」が残っていました。

http://www.jsdi.or.jp/~hato/oota/oota2.html

【熊野神社】常陸太田市増井町

正宗寺から東に向かうと誉田小学校の奥に「熊野神社」があります。この神社は、天長4年(827)に将門の父・平良将が平氏一門の武運長久を祈り守護神と崇めて勧請したと伝えられています。

ついでに、「西山荘」に寄ってみました。

○「西山荘」常陸太田市新宿(あらじゅく)町

西山荘は常陸太田駅の北西2kmにあり、徳川光圀(義公)が隠居されたところです。義公とは、仏教でいう戒名でおくりな(諡)です。光圀は、元禄3年(1690)冬、致仕して水戸に還りました。この時、権中納言に任ぜられ、これを唐名で黄門というので、黄門様と称されるようになりました。光圀は翌4年(1691)5月から同13年(1700)12月6日73歳でなくなられるまで、ここで過ごしています。谷間の小道をたどりついた山懐に、山水を引いて滝や池をつくり、静かな庭に草葺きの質素な住まいで、光圀はここで読書をしたり、構想を練ったり、いろいろな事業をすすめています。その後、この建物は焼失しましたが、今から約170年前にその一部を復元したのが現在の建物です。

http://www.geocities.co.jp/MusicStar/4225/0204ota.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%B1%B1%E8%8D%98

【菅谷の不動院】那珂市菅谷

JR水郡線上菅谷駅の南東200mのところに「菅谷の不動院」があります。この寺は、王朝の昔から900年の法灯を伝えてきた古刹(古寺)で、寛文13年(1673)に水戸光圀の命により再興され、現在の山号、寺号に改められました。

http://www.sunshine.ne.jp/~jupiter/kyodosi.htm

○不動院の伝説「不動明王の加護」

昔一人の僧が下総の国の村を歩いているうち、日が暮れてきたので、山の中の古寺に一夜を明かすことにした。この寺は平将門討伐を祈願するため建てられたが、今では住む坊さまもない荒れ寺であった。近くに人家も見当たらないので、僧はそこへ笈を下し、一身に不動明王を念じていた。 すると、真夜中にガヤガヤと多くの人声がこちらの方に来る。なにごとかと見れば、松明を手に持った者である。それも一つ目、三つ目など並みの人間の姿ではない鬼ばかりだったので、僧は驚いて逃げてしまった。 逃げるにも逃げられないので、一心に不動明王に念じていると、鬼が松明で僧の顔をしげしげと見て「今日は新しいお不動さまがいるが、今日ばかりは遠慮してもらおう」と言って僧の襟首をつかんで、お堂の縁の下に放り投げた。

鬼共はしばらく騒いでいたが、夜明けになると、どこかに行ってしまった。僧が縁の下からこわごわ見ると、昨夜泊まったお堂はかげも形もなく、辺り一面草ぼうぼうの野原であった。そこら、一面、人の通った跡もない。坊さまが不思議なことだと思って草をかきわけて歩いていると、馬に乗った一人の武士に会った。呼び止めて尋ねると、ここは常陸の国武田の郷であると聞かされた。それでは鬼どもにつかみ出されたと思ったのは、実は下総の国から常陸の国まで放り飛ばされたのかと、あきれたり、驚いたりした。そして、助かったのは不動明王のおかげと、ねんごろにお祀りをしたと。それが菅谷の不動院が武田に建立された由来だと伝えられる。

○大村加卜の墓

不動院の境内に「大村加卜の墓」があります。大村加卜は、静岡市出身の外科医師で越後高田藩松平家に仕え,天和元年(1681)松平家が改易されたのち,水戸家に仕えました。外科用「メス」を製作することから,刀剣鍛錬の道に入りました。久慈郡上利員村(金砂郷町)鏡徳寺で,徳川光圀の命により貞享2年(1685)太刀2振りを鍛えています。

「常陸国の刀匠・加卜」

http://www.ne.jp/asahi/tonekousyou/yukikaze/gunto/f_guntou31.htm

○武田氏館(ひたちなか市武田)

今回は寄りませんでしたが、ひたちなか市の武田地区が甲斐武田氏の発祥の地であることから整備された施設「武田氏館」があります。この館は、昔の絵巻物などを参考にして再現した建物で、主屋、納屋、厩が整備してあり、主屋は主殿造りと呼ばれる建築様式。甲斐武田氏発祥関連資料として、武田氏系図、長秋記、尊卑分脈、義清・清光の武者人形などが展示してある。その他に、甲冑などの武器・武具類や武田地区の資料なども展示してあります。武田氏と武田郷の関連は、源頼義の子の義光は後三年の役で兄・義家を奥羽で救援しました。その後、常陸の国に領土を広げます。その子の義清と孫の清光は武田郷に居を構え、旧勢力と張り合いましたが、義光の死後に甲斐の国に流されました。武田信玄は清光の孫にあたります。なお、佐竹氏の祖・昌義も義光の孫です。以上のことは、歴史書「尊卑分脈」から知ることができます。

http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0903kukaku/takeda/takeda_ujiyakata.html

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます