今月はじめ、埼玉県寄居町と東秩父村の将門伝説を訪ねてみました。

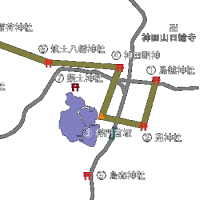

【宗像神社(聖天宮)】寄居町六供

寄居駅から西方1㎞。宗像神社は、「聖天宮」として繁栄してきました。弘仁十年(819)に弘法大師が修行中に寄居を訪れ、象ヶ鼻の荒川岸壁の岩(残念なことに明治四十三年の台風で破壊)を見て、大海を渡る巨像の姿を思わせるということから、そこを霊地とし自ら聖天像を彫り、その後、その地に住む人々が祠堂を設けたことが始まりと伝わっています。明治維新を迎え、神仏分離が行われたのを機に、宗像神社と聖天宮は分離し、下宮の地は宗像神社の名にもどりました。その後、上宮も別当寺であった極楽寺境内に移築され、藤田聖天堂として祀られるようになりました。天慶四年(941)、藤原(源)基経が石間(城峰山)城に篭った将門の弟・御厨三郎将平を攻める際に、この聖天宮に祈願してついに勝利を得たといわれています。

【極楽寺】寄居町藤田

宗像神社からJR八高線を越えたところに位置しています。宗像神社から聖天宮を分離して、藤田聖天堂を祀っています。

【鉢形城址】寄居町鉢形

寄居駅から南に1㎞、荒川に架かる正喜橋を渡って右手。将門がここに館を構えて自ら「大内」と称したといい、そして将門の舎弟・御厨三郎将平に、井佐間ヶ嶽に城(石間城、城峰山城)を築きさせました。そこで武蔵守六孫王・藤原(源)基経は、この地・鉢形に駐屯して将門方を攻めることになりました。将門はこの戦いに敗れて下総に赴き、基経はここ鉢形に城を築いて在住したといわれています。ついでに、鉢形城歴史館に寄ってみました。

http://sinogi.ddo.jp/meisyo/kankou/hachigatajyou/hachigata.html

http://www.zephyr.dti.ne.jp/~bushi/siseki/hachigata.htm

次は、隣町の東秩父村に向かいます。

鉢形城歴史館前から、「和紙の里」行きの東秩父村営バスがあります。

「東秩父村営バス時刻表」

http://www.town.yorii.saitama.jp/profile/koutsu_page/koutsu.html

【大内沢の地】東秩父村大内沢

村営バスで「井戸」下車。この地・大内沢は、高望王の弟・恒望王が都から左遷されて住んだといい、この地を「大内」と呼んでいたといわれています。恒望王が亡くなって大内沢に御堂が建立されましたが、秩父山田にある恒持神社に移霊されて、大内沢の御堂がどこにあったのか今は確認できません。たぶん、大内沢井戸にある大内神社のあるあたりだと思われます。

【井戸の地】東秩父村大内沢字井戸

将門がこの地に居住して、城を築こうとしましたが、草壁氏と戦い日野沢村(現在の皆野町)に敗走したと伝えられています。大内沢は、恒望王がこの地を「大内」と称していたり、また、将門が鉢形で「大内」と称していたことと関わりがあるように思われます。

【身形神社】東秩父村安戸

さらに落合まで歩いて、白石から来る小川町行きのバスに乗り「寺岡」で下車。南に300m、槻川を渡ると「身形神社」があります。本殿には、妙見神立像が祀られています。この神社は、「妙見社」と呼ばれていて秩父七妙見社の一つに数えられています。地元の人たちは、「ここの妙見様は秩父神社の中姉で、長姉は小川町木部の妙見様だ」といっています。

【上品寺】東秩父村安戸

身形神社から東に1㎞、安戸バス停すぐのところに「上品(じょうほん)寺」があります。将門の三男に貴高王という人がいて、その後裔がこの寺の本尊を崇敬し、寺を補修して安鎮を祈願したと伝えられています。

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

【宗像神社(聖天宮)】寄居町六供

寄居駅から西方1㎞。宗像神社は、「聖天宮」として繁栄してきました。弘仁十年(819)に弘法大師が修行中に寄居を訪れ、象ヶ鼻の荒川岸壁の岩(残念なことに明治四十三年の台風で破壊)を見て、大海を渡る巨像の姿を思わせるということから、そこを霊地とし自ら聖天像を彫り、その後、その地に住む人々が祠堂を設けたことが始まりと伝わっています。明治維新を迎え、神仏分離が行われたのを機に、宗像神社と聖天宮は分離し、下宮の地は宗像神社の名にもどりました。その後、上宮も別当寺であった極楽寺境内に移築され、藤田聖天堂として祀られるようになりました。天慶四年(941)、藤原(源)基経が石間(城峰山)城に篭った将門の弟・御厨三郎将平を攻める際に、この聖天宮に祈願してついに勝利を得たといわれています。

【極楽寺】寄居町藤田

宗像神社からJR八高線を越えたところに位置しています。宗像神社から聖天宮を分離して、藤田聖天堂を祀っています。

【鉢形城址】寄居町鉢形

寄居駅から南に1㎞、荒川に架かる正喜橋を渡って右手。将門がここに館を構えて自ら「大内」と称したといい、そして将門の舎弟・御厨三郎将平に、井佐間ヶ嶽に城(石間城、城峰山城)を築きさせました。そこで武蔵守六孫王・藤原(源)基経は、この地・鉢形に駐屯して将門方を攻めることになりました。将門はこの戦いに敗れて下総に赴き、基経はここ鉢形に城を築いて在住したといわれています。ついでに、鉢形城歴史館に寄ってみました。

http://sinogi.ddo.jp/meisyo/kankou/hachigatajyou/hachigata.html

http://www.zephyr.dti.ne.jp/~bushi/siseki/hachigata.htm

次は、隣町の東秩父村に向かいます。

鉢形城歴史館前から、「和紙の里」行きの東秩父村営バスがあります。

「東秩父村営バス時刻表」

http://www.town.yorii.saitama.jp/profile/koutsu_page/koutsu.html

【大内沢の地】東秩父村大内沢

村営バスで「井戸」下車。この地・大内沢は、高望王の弟・恒望王が都から左遷されて住んだといい、この地を「大内」と呼んでいたといわれています。恒望王が亡くなって大内沢に御堂が建立されましたが、秩父山田にある恒持神社に移霊されて、大内沢の御堂がどこにあったのか今は確認できません。たぶん、大内沢井戸にある大内神社のあるあたりだと思われます。

【井戸の地】東秩父村大内沢字井戸

将門がこの地に居住して、城を築こうとしましたが、草壁氏と戦い日野沢村(現在の皆野町)に敗走したと伝えられています。大内沢は、恒望王がこの地を「大内」と称していたり、また、将門が鉢形で「大内」と称していたことと関わりがあるように思われます。

【身形神社】東秩父村安戸

さらに落合まで歩いて、白石から来る小川町行きのバスに乗り「寺岡」で下車。南に300m、槻川を渡ると「身形神社」があります。本殿には、妙見神立像が祀られています。この神社は、「妙見社」と呼ばれていて秩父七妙見社の一つに数えられています。地元の人たちは、「ここの妙見様は秩父神社の中姉で、長姉は小川町木部の妙見様だ」といっています。

【上品寺】東秩父村安戸

身形神社から東に1㎞、安戸バス停すぐのところに「上品(じょうほん)寺」があります。将門の三男に貴高王という人がいて、その後裔がこの寺の本尊を崇敬し、寺を補修して安鎮を祈願したと伝えられています。

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます