今年五月、武蔵野の将門伝説を訪ねてみました。

【井の頭弁財天】三鷹市井の頭

吉祥寺駅から南西400m。井の頭公園の南西部に位置します。井の頭弁財天は、その縁起によると天慶年間(938-946) 関東源氏の祖・源経基(六孫王)の創建で、伝教大師が延暦8年(789) の作という天女神を本尊に祀ったことにはじまると伝えられています。

http://ch.kitaguni.tv/u/3302/%BB%B6%CA%E2/0000097459.html

「源経基」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%B5%8C%E5%9F%BA

【阿波洲(あわしま)神社】西東京市(旧保谷市)新町二丁目

武蔵境駅の北方1.5㎞、岩倉高運動場西側。上保谷新田が開かれたのち、宝暦年間(1751~63)に創建された神社。高望王を祀るといわれています。もとは粟嶋の字が当てられ、「あわす」でなく「あわしま」と読みます。

「高望王」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9C%9B%E7%8E%8B

次は、府中市内を巡ってみました。

●平将門と武蔵武芝の関係『武芝騒動』

武蔵武芝は武蔵宿禰不破麻呂の子孫で、足立郡司のほか国衙の役人も勤めていました。『将門記』では、武芝の人柄を次のように記しています。

《郡内の人民をいつくしみ、よく統治していて善政の評判は高く、国府からも租税の未進や、納入遅延で咎めを受けたことがない名郡司であった》

私は、この武蔵武芝にすごい魅力を感じています。これに対し、武蔵国の国府の役人であった権守(長官に準ずる位)興世王や介(次官)源経基の評判はあまりよくなかったようです。同じく『将門記』では、

《天慶2年(939)2月、興世王と経基は多数の従者を率いて足立郡内に入ってきた。武芝の財産はもちろんその付近の農民の祖穀まで根こそぎに没収して引き上げた。武芝はこの暴挙を見て怒り、従類を集めて合戦の準備を進めた。このうわさを聞いた将門は、双方を調停するという理由で武蔵国に入り、武芝と同伴して武蔵国府(現府中市)に出向いていった。この将門の仲介で、いったんは興世王と武芝の和議が成立したが、どうした手違いからか経基は驚いて上京し、将門が謀反したと訴え出た。》

この事件は、将門の弁解で一応事なきを得ましたが、武芝は政府の不興を買ってしまいました。その後、興世王も将門を頼ってきたので、二人の不法者(興世王と常陸のならず者・藤原玄明)をかばった将門は、いつの間にか国家権力に反抗することになり、天慶2年(939)6月、常陸介の玄明追捕を拒否した将門の行動は、いよいよ11月常陸国衙攻略、12月新皇即位へとエスカレートして行くのです。

【興世王祠】府中市府中

武州府中に、興世王を祀る祠があったといわれています。ただし、祠のある場所は確認できませんでした。

http://www.page.sannet.ne.jp/gutoku2/okiyoou.html

【称名寺・源経基居館跡】府中市宮西町

源経基(六孫王)の確実な初見は『将門記』。承平8年(938)2月、武蔵介として登場します。経基は、権守の興世王とともに国内から収奪を行い、判官代で足立郡司の武蔵武芝と対立します。そして、将門の介入となり興世王は武芝・将門と講和しますが、経基はこれを疑い都に逃げ帰り、天慶2年(939)3月3日、将門の謀反と報告をしました(『貞信公記』より)。

称名寺はかつて六孫王経基寺と号し、経基の居館跡との伝承があり、伝承の由来は不明ですが江戸時代以前には成立していた様子です。武蔵国府推定地である大国魂神社から、北に数分の所に位置します。同社には、経基の子孫の八幡太郎義家や、頼朝が奉幣などを行い崇敬したといいます。このような源氏とこの地域との強い結びつきから、経基の居館伝承が誕生したのではないかと思われます。

http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/tam/tama/tam/t028/t028t.htm

【武蔵国府跡(推定地)】

当時の国府の位置は、次の場所が推定されていますが、いまだ確定されていません。

1.大国魂神社(府中市宮町)

2.妙光院・金比羅神社(府中市本町)

3.高安寺・府中第三小学校(府中市片町)

「大国魂神社」

http://www.ookunitamajinja.or.jp/

「妙光院のイチョウ」

http://www.geocities.jp/city_of_woods/woods3/w34.html

すぐ南がJRA東京競馬場。なんとファンファーレや競馬ファンの歓声が聞こえてきます。そうだ、今日は「競馬の祭典日本ダービー」だったんだ。馬券買ってなかった。

【高安寺・秀郷稲荷】府中市片町

高安寺住職は、次のように語っています。

《平将門を討伐した武蔵守・藤原秀郷の館跡がお寺の起源。境内には秀郷稲荷として祀っています。その脇には義経や弁慶らが筆を洗い写経をしたという井戸もあります。分倍河原は新田義貞と北条一族が戦った古戦場として知られています。戦に倒れた戦士の冥福を祈り、天下泰平を願って足利幕府が全国に安国寺・利生塔を建立。旧名を市川山見性寺と称したここも、武蔵国の安国寺として再興されました。尊氏と改名する前の足利高氏の高、安国利生の精神から安をとり高安護国禅寺となったといわれています。》

http://members.jcom.home.ne.jp/7e8e/setsumei/s_kouanji1.html

次は、国立市、多摩市と巡ってみました。

【谷保(やぼ)天満宮】国立市谷保

谷保天満宮の神主は、菅原道武(菅原道真の三男)の子孫と称する津戸氏が代々継いで現在にいたっています。道武は、土地の津戸貞盛またの名を上平太貞盛の娘と結婚して道英を生んだといわれ、この貞盛は平将門を討った平貞盛とする説もあります。

http://www.hit-press.jp/kunitachist/shrine.html

http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/tam/tama/tam/t034/t034t.htm

【小野神社】多摩市一ノ宮

小野神社は、武蔵国府の国司が祭る武蔵総社六所宮の内の一宮。国府のあった府中の地は小野郷と呼ばれ、小野氏の居住する地であったらしく、氏神として小野神社が祭られていました。小野利春は延喜十八年(918) 、国司として武蔵国に就いた。小野利春と同族の小野諸興が、天慶二年(939) 平将門の乱が起き、押領使として群盗追補命じられ、次いで武蔵権介に任じられた。乱後、将門を討ち取った藤原秀郷は下野守に任じられたが、小野諸興には何の沙汰もない。思うに、将門の乱に武蔵権介として戦功のあがらなかった小野諸興は罷免されて野に下った。

http://risshi.web.infoseek.co.jp/cubkh33.html

【関戸(霞ヶ関)】多摩市関戸

府中から南進する鎌倉街道は、関戸橋で多摩川を渡河して多摩市の関戸へ入ります。街道は大栗川を渡り、新鎌倉街道の西側の旧鎌倉街道に沿って進むと、関戸合戦の古戦場跡地で新田義貞の鎌倉攻めに関係した史跡が多く見られます。さらに南へ行くと熊野神社があり、境内には「霞ノ関南木戸柵跡」の史跡があります。霞ヶ関(関戸)の起源は古く平安時代に遡ります。朱雀院のころ、この地に将門が関所(関戸)を造ったが、秀郷が打破して「霞ヶ関」と命名したといいます。『新編武蔵風土記稿 多磨郡之十』には、次のように記されています。

《「関戸村」 是地は古へ相模国より往還の地にて、関をすへ置し所なるによりてかくとなへしと云、按るに、「曽我報恩謝徳物語」に・・・此処は朱雀院の御時、将門将軍関戸を立られしかば、俵藤太秀郷が霞ケ関と名づけて打破し、昔のこと思出て云々とあり、是によれば天慶の頃なりしものなるにや》

現在ここに残る関跡は、建暦3年(1312)の和田義盛の乱の際、和田に加担して滅んだ武蔵七党の一つ横山党の残党が報復してくるのを恐れた鎌倉幕府が、関戸の位置を再検討し新たに設けたものといわれます。

「坂東武者が駆け抜けた鎌倉街道上ノ道」

http://homepage3.nifty.com/k_harada/kamakura_k/kamakura_k.htm

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

【井の頭弁財天】三鷹市井の頭

吉祥寺駅から南西400m。井の頭公園の南西部に位置します。井の頭弁財天は、その縁起によると天慶年間(938-946) 関東源氏の祖・源経基(六孫王)の創建で、伝教大師が延暦8年(789) の作という天女神を本尊に祀ったことにはじまると伝えられています。

http://ch.kitaguni.tv/u/3302/%BB%B6%CA%E2/0000097459.html

「源経基」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%B5%8C%E5%9F%BA

【阿波洲(あわしま)神社】西東京市(旧保谷市)新町二丁目

武蔵境駅の北方1.5㎞、岩倉高運動場西側。上保谷新田が開かれたのち、宝暦年間(1751~63)に創建された神社。高望王を祀るといわれています。もとは粟嶋の字が当てられ、「あわす」でなく「あわしま」と読みます。

「高望王」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9C%9B%E7%8E%8B

次は、府中市内を巡ってみました。

●平将門と武蔵武芝の関係『武芝騒動』

武蔵武芝は武蔵宿禰不破麻呂の子孫で、足立郡司のほか国衙の役人も勤めていました。『将門記』では、武芝の人柄を次のように記しています。

《郡内の人民をいつくしみ、よく統治していて善政の評判は高く、国府からも租税の未進や、納入遅延で咎めを受けたことがない名郡司であった》

私は、この武蔵武芝にすごい魅力を感じています。これに対し、武蔵国の国府の役人であった権守(長官に準ずる位)興世王や介(次官)源経基の評判はあまりよくなかったようです。同じく『将門記』では、

《天慶2年(939)2月、興世王と経基は多数の従者を率いて足立郡内に入ってきた。武芝の財産はもちろんその付近の農民の祖穀まで根こそぎに没収して引き上げた。武芝はこの暴挙を見て怒り、従類を集めて合戦の準備を進めた。このうわさを聞いた将門は、双方を調停するという理由で武蔵国に入り、武芝と同伴して武蔵国府(現府中市)に出向いていった。この将門の仲介で、いったんは興世王と武芝の和議が成立したが、どうした手違いからか経基は驚いて上京し、将門が謀反したと訴え出た。》

この事件は、将門の弁解で一応事なきを得ましたが、武芝は政府の不興を買ってしまいました。その後、興世王も将門を頼ってきたので、二人の不法者(興世王と常陸のならず者・藤原玄明)をかばった将門は、いつの間にか国家権力に反抗することになり、天慶2年(939)6月、常陸介の玄明追捕を拒否した将門の行動は、いよいよ11月常陸国衙攻略、12月新皇即位へとエスカレートして行くのです。

【興世王祠】府中市府中

武州府中に、興世王を祀る祠があったといわれています。ただし、祠のある場所は確認できませんでした。

http://www.page.sannet.ne.jp/gutoku2/okiyoou.html

【称名寺・源経基居館跡】府中市宮西町

源経基(六孫王)の確実な初見は『将門記』。承平8年(938)2月、武蔵介として登場します。経基は、権守の興世王とともに国内から収奪を行い、判官代で足立郡司の武蔵武芝と対立します。そして、将門の介入となり興世王は武芝・将門と講和しますが、経基はこれを疑い都に逃げ帰り、天慶2年(939)3月3日、将門の謀反と報告をしました(『貞信公記』より)。

称名寺はかつて六孫王経基寺と号し、経基の居館跡との伝承があり、伝承の由来は不明ですが江戸時代以前には成立していた様子です。武蔵国府推定地である大国魂神社から、北に数分の所に位置します。同社には、経基の子孫の八幡太郎義家や、頼朝が奉幣などを行い崇敬したといいます。このような源氏とこの地域との強い結びつきから、経基の居館伝承が誕生したのではないかと思われます。

http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/tam/tama/tam/t028/t028t.htm

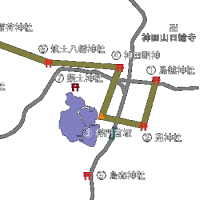

【武蔵国府跡(推定地)】

当時の国府の位置は、次の場所が推定されていますが、いまだ確定されていません。

1.大国魂神社(府中市宮町)

2.妙光院・金比羅神社(府中市本町)

3.高安寺・府中第三小学校(府中市片町)

「大国魂神社」

http://www.ookunitamajinja.or.jp/

「妙光院のイチョウ」

http://www.geocities.jp/city_of_woods/woods3/w34.html

すぐ南がJRA東京競馬場。なんとファンファーレや競馬ファンの歓声が聞こえてきます。そうだ、今日は「競馬の祭典日本ダービー」だったんだ。馬券買ってなかった。

【高安寺・秀郷稲荷】府中市片町

高安寺住職は、次のように語っています。

《平将門を討伐した武蔵守・藤原秀郷の館跡がお寺の起源。境内には秀郷稲荷として祀っています。その脇には義経や弁慶らが筆を洗い写経をしたという井戸もあります。分倍河原は新田義貞と北条一族が戦った古戦場として知られています。戦に倒れた戦士の冥福を祈り、天下泰平を願って足利幕府が全国に安国寺・利生塔を建立。旧名を市川山見性寺と称したここも、武蔵国の安国寺として再興されました。尊氏と改名する前の足利高氏の高、安国利生の精神から安をとり高安護国禅寺となったといわれています。》

http://members.jcom.home.ne.jp/7e8e/setsumei/s_kouanji1.html

次は、国立市、多摩市と巡ってみました。

【谷保(やぼ)天満宮】国立市谷保

谷保天満宮の神主は、菅原道武(菅原道真の三男)の子孫と称する津戸氏が代々継いで現在にいたっています。道武は、土地の津戸貞盛またの名を上平太貞盛の娘と結婚して道英を生んだといわれ、この貞盛は平将門を討った平貞盛とする説もあります。

http://www.hit-press.jp/kunitachist/shrine.html

http://www.ne.jp/asahi/hon/bando-1000/tam/tama/tam/t034/t034t.htm

【小野神社】多摩市一ノ宮

小野神社は、武蔵国府の国司が祭る武蔵総社六所宮の内の一宮。国府のあった府中の地は小野郷と呼ばれ、小野氏の居住する地であったらしく、氏神として小野神社が祭られていました。小野利春は延喜十八年(918) 、国司として武蔵国に就いた。小野利春と同族の小野諸興が、天慶二年(939) 平将門の乱が起き、押領使として群盗追補命じられ、次いで武蔵権介に任じられた。乱後、将門を討ち取った藤原秀郷は下野守に任じられたが、小野諸興には何の沙汰もない。思うに、将門の乱に武蔵権介として戦功のあがらなかった小野諸興は罷免されて野に下った。

http://risshi.web.infoseek.co.jp/cubkh33.html

【関戸(霞ヶ関)】多摩市関戸

府中から南進する鎌倉街道は、関戸橋で多摩川を渡河して多摩市の関戸へ入ります。街道は大栗川を渡り、新鎌倉街道の西側の旧鎌倉街道に沿って進むと、関戸合戦の古戦場跡地で新田義貞の鎌倉攻めに関係した史跡が多く見られます。さらに南へ行くと熊野神社があり、境内には「霞ノ関南木戸柵跡」の史跡があります。霞ヶ関(関戸)の起源は古く平安時代に遡ります。朱雀院のころ、この地に将門が関所(関戸)を造ったが、秀郷が打破して「霞ヶ関」と命名したといいます。『新編武蔵風土記稿 多磨郡之十』には、次のように記されています。

《「関戸村」 是地は古へ相模国より往還の地にて、関をすへ置し所なるによりてかくとなへしと云、按るに、「曽我報恩謝徳物語」に・・・此処は朱雀院の御時、将門将軍関戸を立られしかば、俵藤太秀郷が霞ケ関と名づけて打破し、昔のこと思出て云々とあり、是によれば天慶の頃なりしものなるにや》

現在ここに残る関跡は、建暦3年(1312)の和田義盛の乱の際、和田に加担して滅んだ武蔵七党の一つ横山党の残党が報復してくるのを恐れた鎌倉幕府が、関戸の位置を再検討し新たに設けたものといわれます。

「坂東武者が駆け抜けた鎌倉街道上ノ道」

http://homepage3.nifty.com/k_harada/kamakura_k/kamakura_k.htm

/取材:源六郎/平将門関連書籍/将門奉賛会/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます