1. はじめに

「循環・共生圏」は、耳慣れない言葉である。環境庁委託調査の報告書の中に、この言葉を用いた例があったと記憶するが、公式文書、学会論文での使用例はないだろう。しかし、弊社では、これに関連したいくつかの調査を受託している。その成果を活かして、「循環・共生圏」に係る議論の整理と若干の提案を試みたい。

そもそも圏域とは、一定の同質性、あるいは結節性を有する空間単位として定義される。同質性を有する空間単位の例としては、潜在植生が共通する空間、あるいは方言や伝統的生活様式を共有する空間等を想起すればよい。結節性を有する空間単位としては、水の流れとしてつながる水系(流域)、人流・物流の相互関係が緊密な空間などが例となる。この定義に基づく圏域は、様々な空間スケールで捉えられる。地区レベル、市町村を越えた広域的なレベル、地域ブロックレベル、アジアレベルなどで捉えられる様々な圏域がある。

「循環・共生圏」とは、循環や共生の観点から捉えられる圏域である。そして、経済圏や文化圏等と同様に、様々な空間スケールの「循環・共生圏」が捉えられる。ただし、政策的意図から語られる「循環・共生圏」は、市町村あるいは都道府県といった既存の行政圏を越えた空間スケールが主眼となる。

これは、環境問題の加害・被害関係や問題の発生場所の広域化が進行する中で、市町村毎、あるいは都道府県毎の対策に限界が生じ、既存の行政圏を越えた空間単位において、一体となった取組みの必要性が高まってきているためである。すなわち、市区町村と都道府県のはざまにある空間スケール、あるいは複数の都道府県をまたがる空間スケールにおける取組みが不足しているため、それらのスケールを想定した「循環・共生圏」の議論が必要になっている。

2.平成10年度環境白書に示された圏域論

平成10年度環境白書では、当時、国土庁が「新しい全国総合開発計画」の検討を行っていたことと連動して、国土・土地利用論、とりわけ圏域論を取り上げた。環境白書は、環境政策の先鞭としての性格を持つことから、そこに圏域論が示されたことは一定の意味を持つ。

(1)平成10年度環境白書第2章の概要

平成10年度環境白書第2章は、環境問題の本質が自然のメカニズムから社会経済活動が乖離してしまったことにあるという認識から、自然のメカニズムを全体として捉え、それに社会経済活動が配慮する必要があると指摘する。そして、自然のメカニズムがある程度完結している空間的な「まとまり」、すなわち「環境保全の観点からみた圏域」を定義し、この圏域における取組みが自然のメカニズム全体に配慮する1つの方向であると示唆する。

さらに、自然のメカニズムを全体として捉えるための圏域として、「生態圏」と「流域圏」の2つを定義し、事例をもって、圏域に係る主体のあり方を論じている。前者は、様々な生物の生息域としての空間の広がりを捉えたものである。後者は、「地形、水、生物などにかかる自然のメカニズムと人間活動との調整を行うために適当だと考えられるまとまり」である。

また、同白書は、人間活動のまとまりの範囲を「生活経済圏」として定義し、自然メカニズムと人間活動の調和の方向を論じている。すなわち、自然の側から「生態圏」と「流域圏」を定義し、人間の側から「生活経済圏」を定義している。

(2)平成10年度環境白書の圏域論の特徴

平成10年度環境白書における圏域論の特徴は、次の点にある。

a)ランドスケープエコロジーの考え方

ランドスケープエコロジーは、人間―環境系は、有機的な生物自然のシステムとしてのビオシステム(植物群衆、動物群衆等から構成)、無機的な土地自然のシステムとしてのゲオシステム(地形、土壌、水文、気候等のサブシステムから構成)、および人為的なシステムの複合的な相互関係によって成立しており、それを総合的に捉えようとする考え方である。

この考え方に基づき、同白書では、ビオシステムに対して「生態圏」、ゲオシステムに対して「流域圏」、人為的なシステムに対してそのユニットである「生活経済圏」を定義している。

b)圏域の重層性の認識

同白書では、自然的条件(ビオトープ、ゲオトープ)から規定される「生態圏」と「流域圏」の空間的広がりはほぼ一致するのに対して、それらと「社会経済圏」の空間的広がりは重層的な関係があることを示している。

すなわち、「流域圏(生態圏)」と「社会経済圏」の空間的広がりは、3者が一致する場合、いずれかが大きい場合、あるいは入れ子状に重なる場合があると示唆している。

補足)

・徒歩が主要な交通手段であった時代においては、社会経済活動は自然的条件の制約下にあった。このため、「流域圏(生態圏)」と「社会経済圏」はおおむね一致していたと考えられる。

・鉄道や道路の整備、自動車の普及は、「社会経済圏」を自然的条件の制約から解放した。これにより、「社会経済圏」は「流域圏(生態圏)」を超えて、あるいはそれと異なる方向に広がりを見せることとなった。例えば、水系を分断する形で、交通軸が形成された。

・「社会経済圏」の「流域圏(生態圏)」の空間的乖離は、社会経済における環境配慮の軽視と無関係ではない。自然メカニズム全体に配慮しない社会経済の構造的課題として、「社会経済圏」の「流域圏(生態圏)」の空間的乖離がある。

・「社会経済圏」の「流域圏(生態圏)の重層性が、1つの地域単位において、循環と共生に係る取組みを一体的に行うことを阻害している。流域、広域的な社会経済活動など、各々の課題毎に、連携すべき地域の範囲が異なる状況は、課題解決の政策の遂行において非効率である。

(3)平成10年度環境白書関連調査

平成12年度環境白書第2章に関連して実施された調査(「環境資源・国土の管理、利用の視点からみた経済システムの変革に関する調査」:弊社受託)では、白書に明記されなかった点についても基礎資料を整理している。

同調査からの特筆すべき点は、以下の通りである。

a)圏域の階層性

同調査では、自然のメカニズムを物理的メカニズム、生物的メカニズムに分け、さらに物理的メカニズムを大気循環、水循環の側面から捉え、大気の循環圏、水の循環圏、生物の生息圏といった空間単位を定義した。

この大気の循環圏は、いわゆる「気候」にも対応するものとして捉えると、地球規模から都市レベルなどの様々な空間階層で、この循環圏を定義することができる。

このような圏域の階層性は、水の循環圏、生物の生息圏についても定義することができる。同様に、社会経済活動から捉えられる圏域も、例えば通勤通学圏、最寄り品商圏、青果物流通圏のように階層性がある。

こうした整理を踏まえて、平成10年度環境白書では、階層的に描かれる様々な圏域のうち、ほぼ広域生活圏に相当する空間単位(市区町村と都道府県のはざまにある空間スケール)のものとして、「流域圏」、「生態圏」、「社会経済圏」を取り上げている。

b)知覚的な圏域

同調査では、人間活動のまとまりの範囲を、物質・エネルギーの循環圏、快適な生活圏という2つの側面から検討した。これらは、環境白書の「社会経済圏」に対応する考え方である。

快適な生活圏では、物理的環境との関わりの中で人間が主観的に捉える空間単位(知覚される圏域)を取り上げた。地域づくりを進める上では、構成主体が連帯感を持てること、あるいは対象空間を知覚的に共有していることが重要である。

また、景観圏、歴史・文化圏についても、考え方を検討した。景観圏に係る取組みの例としては、国土の全ての海岸線から300m以内の地域などをすべてまとめて風景保全の対象とするイタリアのガラッソ法がある。また、歴史・文化圏については、単体の建造物に留まらず、歴史的環境の面的保全に法制度上の枠組みを与えたイギリスのシビック・アメニティ法などがある(日本の風致地区制度なども同様)。

3. 国土政策における圏域論の振り返り

「循環・共生圏」に関して、平成10年度環境白書及び関連調査で記された内容を紹介した。

では、平成10年度環境白書が意識した「新しい全国総合計画」では、圏域論を如何に展開してきたのだろうか。以下に、「新しい全国総合開発計画」に示された多自然居住地域に至るまでの国土政策における圏域論を整理する。

(1)地方生活圏、広域市町村圏

第二次全国総合開発計画(二全総)では、全国レベルでの開発について、大規模プロジェクト方式を提唱する一方で、一定水準の生活環境を計画的に整備することを提唱した。

これに基づき制度化されたのが、自治省の広域市町村圏と建設省の地方生活圏である。

広域市町村圏は、消防、ごみ処理、し尿処理などの行政サービスの効率化を主眼としたものであり、地方生活圏は、道路・公園等の広域的施設整備の推進を図るものであった。

地方生活圏と広域市町村圏、あるいはそれを位置づけた二全総においては、広域圏を都市的サービスの水準向上の単位として位置づけ、通勤・通学圏などの人間活動の側面から、あるいは人口規模から圏域の範囲を設定するものであった。

(2)モデル定住圏

高度経済成長が終焉し、環境保全やエネルギー危機への意識が高まった1970年代に策定された第三次全国総合開発計画(三全総)では、開発至上主義に対する厳しい批判を受け止めた内容となった。

この三全総では、「定住構想」を掲げ、「自然環境・生活環境・生産環境の調和のとれた居住環境を整備し、魅力ある地方都市づくりを通じて、若年層を中心に地方への定住促進を目指した」。この推進手法が、「モデル定住圏」である。

環境保全志向が色濃く出された「モデル定住圏」では、流域圏に配慮して圏域設定を行うこと、また市町村が住民の意向を尊重して圏域設定を行うことを基本とするものであった。

流域という自然的条件を圏域設定の基準に盛り込んだ点、また住民参加を重視した点に、(その成否は別として)「モデル定住圏」の先見性がある。

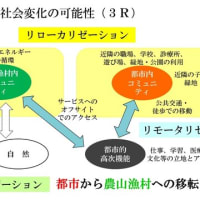

(3)交流から多自然居住地域

1980年代の景気安定期からバブル経済期を背景とした第四次全国総合開発計画(四全総)は、地域を超えて、地域間、国際間の交流をメインテーマとした。しかし、バブル崩壊。リゾート開発や地上げなどで虫食い状態となった国土に対する反省から、1997年に新しい全国総合開発計画が策定された。

この中で示された4つの戦略の1つが、「多自然居住地域」である。

「新しい全国総合開発計画」では、「中小都市と中山間地域等を含む農山漁村等の豊かな自然環境に恵まれた地域」を想定し、「21世紀の新たな生活様式を可能とするフロンティア」として「多自然居住地域」を位置づけている。そして、「都市的なサービスとゆとりある居住環境、豊かな自然を併せて享受できる誇りの持てる自立的な圏域」が、その目標である。

また、4つの戦略を具体化した「21世紀の国土のグランドデザイン」戦略推進指針では、圏域設定の考え方として、「画一的な基準で連携の範囲を定めるのではなく、流域等の地理的・社会的条件、歴史的背景等の地域の特性や各市町村相互の機能分担、連携の必要性に加え、交通基盤の整備状況や情報ネットワークの状況等も考慮しながら、効果的かつ効率的な圏域形成に努める必要がある」と明記している。

(4)多自然居住地域論の特徴

全総の系譜を踏まえると、「多自然居住地域」という圏域論は、●大都市周辺ではなく地方の活性化を主眼としたものであり、●圏域の設定においては流域などの自然条件の考慮と地域による圏域の選択を重視し、●その戦略の方向性において自然の保全と活用を色濃く意識した考え方だといえる。

ここに、「多自然居住地域」が三全総の「モデル定住圏」を発展・進化させたものと指摘されるゆえん、また平成10年度環境白書がそれと連動した圏域論を展開したがったゆえんがあろう。

ただし、平成10年度環境白書の圏域論は、現象面から圏域を重層的に捉えており、「多自然居住地域」のように戦略として圏域を一本化するものではない。また、「多自然居住地域」に係る記述では、自然の保全・活用に加えて、都市的サービスの提供、産業及び就業機会の創出などの施策を方向づけており、平成10年度環境白書の圏域論に対して、より地域活性化に重心をおいた内容となっている。

補足)

・環境政策においても、地域活性化に踏み込んだ議論をしていない訳ではない。例えば、1994年に策定された環境基本計画では、山地、里地、平地、沿岸域といった4つの自然地域区分を示した。同計画策定後、里地については、過疎・高齢化の解消による地域の担い手の確保、自然や人の魅力を活かした、都市追随型でない代替的な地域づくりが必要であるとして、検討を重ね、「里地ネットワーク」といった地域づくりの支援組織を立ち上げた。ただし、それを環境庁内部の施策として位置づけきれなかった点に、なんらかの制約を感じざるを得ない。

4.新環境基本計画の検討における圏域論

平成12年中の策定を目指す「新環境基本計画」の中間取りまとめでは、平成10年度環境白書の記述や新しい全国総合開発計画の「多自然居住地域」の戦略を踏まえ、さらに地域づくりに踏み込んだ記述を行っている。11の戦略的プログラムの1つである「地域づくりにおける取組みの推進」がそれである。

ただし、「新環境基本計画中間取りまとめ」の基となった「環境からみた地域づくりのあり方検討チーム」(武内和彦座長)の報告書、さらにその検討に参照された「循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方検討会」(佐竹五六座長)の中間報告書では、圏域に係る明確な記述があるのにもかかわらず、「新環境基本計画中間取りまとめ」では、圏域に関する記述が希薄なものとなっている。以下、公表資料をもとに、新環境基本計画策定のために行われた検討の中で、圏域論がどのように展開されたかを振り返ることとする。

(1)「循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方検討会」(佐竹五六座長)の報告書より

この検討会の報告書は、平成11年度・12年度にかけた検討の中間段階において、新環境基本計画の策定に資する目的で取りまとめられたものである。

この報告書では、圏域についての議論を以下のように総括している。

持続可能性を基本とした地域づくりを行う上で、取組みに適した地域的なまとまりの考え方が不明確であることから、そうした地域づくりに適した基本的な単位となる範囲の考え方を、地域特性も踏まえつつ整理する必要がある。

こうした地域的まとまりとしては、地域づくりの主体が自らの地域としてイメージできる範囲として、ある程度の生活経済圏、流域圏などのまとまりをもとに地域圏を設定することが考えられる。こうした地域圏は環境問題の構造ともかなり適合していると考えられ、環境問題を構造的に解決する上でも適していると考えられる。

なお、環境問題を構造的に解決するための地域づくりの主体がなかなかイメージできない地域、例えば3大都市圏では、コミュニティ単位からの地域づくりなどが考えられるが、さらに検討が必要である。

(2)「環境からみた地域づくりのあり方検討チーム」(武内和彦座長)の報告書より

検討チームの報告では、「地域」の範囲の考え方の明確化という項目をたて、次のように記述している。検討会の報告書では、圏域の範囲の設定基準まで積み込んだ記述であったが、ここでは市町村の行政界を超えた対応が必要だとする記述に留まっている。

交通に起因する環境問題のためには都市交通圏や沿道全体による対応が必要であること、あるいは、健全な水循環の確保には流域全体での取組みが必要であること、地域における循環の実現のためには都市と農山村地域との連携が一つの鍵となること、環境保全上重要な保全対象地区が行政界をまたがっている場合が多いこと等を考えれば明らかであるように、環境問題を原因に遡って解決し、地域づくりにおける環境から見た持続可能性の考え方を推進していこうとすれば、市町村の行政界を超えた対応が必要である場合が極めて多い。

しかしながら、現状においては、環境問題への対応は、地方公共団体による当該団体内部における個別的な対応が中心になっており、その原因となる地域全体を通じた整合性のある取組みが行われているとは言い難い状況にある。

このような状況を改め、行政界にとらわれない環境問題の広がりと原因に即した取組みを目指すためには、そのような取組みを行っていくためにはどのような地域を念頭に置くべきかという具体的なイメージを持つことが必要である。

(3)「新環境基本計画中間取りまとめ」に記述されなかった圏域論の意味

上記のように、「新環境基本計画中間取りまとめ」に記載されなかった幻の圏域論は、その検討過程での報告書に、踏み込んだ記述を見ることができる。

その特徴を、平成10年度環境白書の環境面からの現象としての圏域論、「多自然居住地域」における施策戦略としての圏域論との比較において、考察する。

a)施策戦略としての圏域論

平成10年度環境白書の圏域論との比較において、「新環境基本計画」に係る検討での圏域論は、現象としての圏域の重層性を踏まえつつも、政策の実効性の観点から政策主体としての圏域の設定を示唆している。

検討会の中間報告書の策定にあたっては、地域住民の側から一体として捉えられる圏域の設定が重要だという議論もあった。つまり、「新環境基本計画」に係る検討では、行政圏を超えた政策を推進する上での合意形成が容易な空間範囲として、施策戦略としての圏域論が展開された。

このように施策戦略としての性格を持つ「新環境基本計画」に係る検討での圏域論は、「新しい全国総合開発計画」における「多自然居住地域」の考え方と共通性を持つ。

b)環境行政と国土行政の統合

ただし、多自然居住地域の戦略指針では、圏域設定の考慮条件として、交通基盤の整備状況や情報ネットワークの状況等も明記している点など、環境庁と国土庁の行政分野の違いから、色合いに若干の濃淡がある。言葉尻を捉えた深読みをすれば、環境庁では自然的条件(ゲオトープ、ビオトープ)から、国土庁は社会経済的条件あるいは基盤条件なども重視して圏域設定をしたがるとも言えなくもない。ただし、自然的条件を重視し、社会経済条件を軽視した圏域設定は、決して施策の実効性を高める上で有効ではないという認識は、当然環境行政の側にもある。環境行政と国土行政における圏域論は、異床同夢(?)の方向に収斂しつつあったと言える(実際には夢は語られなかった)。

c)「持続可能な地域づくり」への踏みだし

「新環境基本計画中間とりまとめ」では、第2部第1節「21世紀初頭における環境政策の展開の方向」において、「人と環境の望ましい関係を築きあげていく」という観点に立ち、持続可能な社会は「国民に対し、経済的な側面、社会的な側面、環境の側面の3つの側面のいずれから見ても、質の高い生活を保障する社会でなければならない。すなわち、それら3つの側面から社会経済の成長や生活の質が評価され、それら3つの側面を総合的に視野に入れて、政策の展開が図られる社会でなければならない。」と記述する。

こうした目標に基づく地域づくりにおいては、「多自然居住地域」の戦略と同様に、自然の保全・活用に加えて、地域の生活の豊かさや地域産業の振興などにも踏み込んだ取組みが必要だということになる。この点については、「新環境基本計画中間取りまとめ」に十分な記述は成されていないと考えるが、途中段階での検討では関連する議論があったと記憶する。

d)ブロックスケールの圏域論の欠如

圏域の階層性については、「新環境基本計画」に係る検討での圏域論、「多自然居住地域」の戦略指針ともに、市区町村と都道府県のはざまにある空間スケールの圏域を想定している。しかし、複数の都道府県をまたがる空間スケール、あるいは地方ブロックといった空間スケールなどの圏域論については、さらに今後の議論が待たれる。

なお、国土庁が地方分権推進委員会の勧告にそって行っている国土計画体系の見直しでは、ブロック計画に、総合調整の機能を求めている。ブロックレベルでの計画的取組みについても、環境行政の関与が期待される。

5.「循環・共生圏」の提案

4に示したように、環境行政における圏域論については検討が重ねられつつも、「新環境基本計画中間取りまとめ」の中に明確な記述はなされていない。また、同中間取りまとめの検討過程での議論でも、施策戦略として圏域論を収斂させようとするあまり、平成10年度環境白書に示された圏域論の科学性が軽視された傾向も否めない。

もちろん、地方生活圏、広域市町村圏といった二全総に基づく圏域設定が施策展開の場として定着し、また、テクノポリスや地方拠点都市での広域的な地域指定などが重ねられている今日、各地域への作業負担を考えると、新たな圏域設定は容易ではない。このため、「新環境基本計画」に係る検討や「多自然居住地域」の戦略指針で示されたような記述が、国政の落とし所となることは、ある面では致し方がない。

しかし、各地域が圏域設定を行い、圏域一体となった取組みを推進するに当たっては、各地域が現況分析を踏まえて、科学的かつ戦略的な取組みを推進することが期待される。その提案をもって、本稿の締めくくりとする。

(1)水の循環はもとより、物質循環、生態系ネットワーク、交流・参加の状況などについて、客感的データを用いて、圏域のゾーニングを行う。

(2)この際、住民がまとまりのある地域として意識している空間範囲のゾーニングすることも考えられる。

(3)圏域のゾーニングは、重層的なもの、あるいは階層的なものとして、地図上に描きだす。

(4)圏域のゾーニングは、都道府県、あるいはブロックの行政組織が、各所管地域の範囲内で行う。

(5)都道府県が行ったゾーニングに基づき、都道府県は各ゾーンを構成する市町村間の調整の仕組みを構築する。市町村は都道府県が策定したゾーニングを内省化した施策を構築する。

(6)同様に、ブロックスケールでのゾーニングに基づき、都道府県間の調整の仕組みを構築する。また、各都道府県はそのゾーニングを内省化した施策を構築する。

(7)設定した重層的、階層的なゾーンのうち、特に優先的な取組みが必要とされる施策については、その実効性を高める方法を検討する。

(8)ゾーニングに基づく施策は、環境に係る取組みに留まらず、社会、経済、文化、生活などの地域づくり全般に踏み込んだものとする。

【参考文献】

1. 「環境資源・国土の管理、利用の視点からみた経済システムの変革に関する調査

~循環・共生圏の実現に向けて~」、

1998年3月、三井情報開発株式会社総合研究所

2. 「新しい全国総合開発計画」、1998年3月、国土庁

3. 「平成10年度環境白書」、1998年7月、環境庁編

4. 「21世紀の国土のグランドデザイン」戦略推進指針、1999年6月、国土庁

5. 「循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方」について・中間報告書、

2000年3月、循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方検討会

6. 「環境から見た地域づくりのあり方」検討チーム報告書、2000年5月、

環境から見た地域づくりのあり方」検討チーム

(文責:白井信雄 2000年10月)

「循環・共生圏」は、耳慣れない言葉である。環境庁委託調査の報告書の中に、この言葉を用いた例があったと記憶するが、公式文書、学会論文での使用例はないだろう。しかし、弊社では、これに関連したいくつかの調査を受託している。その成果を活かして、「循環・共生圏」に係る議論の整理と若干の提案を試みたい。

そもそも圏域とは、一定の同質性、あるいは結節性を有する空間単位として定義される。同質性を有する空間単位の例としては、潜在植生が共通する空間、あるいは方言や伝統的生活様式を共有する空間等を想起すればよい。結節性を有する空間単位としては、水の流れとしてつながる水系(流域)、人流・物流の相互関係が緊密な空間などが例となる。この定義に基づく圏域は、様々な空間スケールで捉えられる。地区レベル、市町村を越えた広域的なレベル、地域ブロックレベル、アジアレベルなどで捉えられる様々な圏域がある。

「循環・共生圏」とは、循環や共生の観点から捉えられる圏域である。そして、経済圏や文化圏等と同様に、様々な空間スケールの「循環・共生圏」が捉えられる。ただし、政策的意図から語られる「循環・共生圏」は、市町村あるいは都道府県といった既存の行政圏を越えた空間スケールが主眼となる。

これは、環境問題の加害・被害関係や問題の発生場所の広域化が進行する中で、市町村毎、あるいは都道府県毎の対策に限界が生じ、既存の行政圏を越えた空間単位において、一体となった取組みの必要性が高まってきているためである。すなわち、市区町村と都道府県のはざまにある空間スケール、あるいは複数の都道府県をまたがる空間スケールにおける取組みが不足しているため、それらのスケールを想定した「循環・共生圏」の議論が必要になっている。

2.平成10年度環境白書に示された圏域論

平成10年度環境白書では、当時、国土庁が「新しい全国総合開発計画」の検討を行っていたことと連動して、国土・土地利用論、とりわけ圏域論を取り上げた。環境白書は、環境政策の先鞭としての性格を持つことから、そこに圏域論が示されたことは一定の意味を持つ。

(1)平成10年度環境白書第2章の概要

平成10年度環境白書第2章は、環境問題の本質が自然のメカニズムから社会経済活動が乖離してしまったことにあるという認識から、自然のメカニズムを全体として捉え、それに社会経済活動が配慮する必要があると指摘する。そして、自然のメカニズムがある程度完結している空間的な「まとまり」、すなわち「環境保全の観点からみた圏域」を定義し、この圏域における取組みが自然のメカニズム全体に配慮する1つの方向であると示唆する。

さらに、自然のメカニズムを全体として捉えるための圏域として、「生態圏」と「流域圏」の2つを定義し、事例をもって、圏域に係る主体のあり方を論じている。前者は、様々な生物の生息域としての空間の広がりを捉えたものである。後者は、「地形、水、生物などにかかる自然のメカニズムと人間活動との調整を行うために適当だと考えられるまとまり」である。

また、同白書は、人間活動のまとまりの範囲を「生活経済圏」として定義し、自然メカニズムと人間活動の調和の方向を論じている。すなわち、自然の側から「生態圏」と「流域圏」を定義し、人間の側から「生活経済圏」を定義している。

(2)平成10年度環境白書の圏域論の特徴

平成10年度環境白書における圏域論の特徴は、次の点にある。

a)ランドスケープエコロジーの考え方

ランドスケープエコロジーは、人間―環境系は、有機的な生物自然のシステムとしてのビオシステム(植物群衆、動物群衆等から構成)、無機的な土地自然のシステムとしてのゲオシステム(地形、土壌、水文、気候等のサブシステムから構成)、および人為的なシステムの複合的な相互関係によって成立しており、それを総合的に捉えようとする考え方である。

この考え方に基づき、同白書では、ビオシステムに対して「生態圏」、ゲオシステムに対して「流域圏」、人為的なシステムに対してそのユニットである「生活経済圏」を定義している。

b)圏域の重層性の認識

同白書では、自然的条件(ビオトープ、ゲオトープ)から規定される「生態圏」と「流域圏」の空間的広がりはほぼ一致するのに対して、それらと「社会経済圏」の空間的広がりは重層的な関係があることを示している。

すなわち、「流域圏(生態圏)」と「社会経済圏」の空間的広がりは、3者が一致する場合、いずれかが大きい場合、あるいは入れ子状に重なる場合があると示唆している。

補足)

・徒歩が主要な交通手段であった時代においては、社会経済活動は自然的条件の制約下にあった。このため、「流域圏(生態圏)」と「社会経済圏」はおおむね一致していたと考えられる。

・鉄道や道路の整備、自動車の普及は、「社会経済圏」を自然的条件の制約から解放した。これにより、「社会経済圏」は「流域圏(生態圏)」を超えて、あるいはそれと異なる方向に広がりを見せることとなった。例えば、水系を分断する形で、交通軸が形成された。

・「社会経済圏」の「流域圏(生態圏)」の空間的乖離は、社会経済における環境配慮の軽視と無関係ではない。自然メカニズム全体に配慮しない社会経済の構造的課題として、「社会経済圏」の「流域圏(生態圏)」の空間的乖離がある。

・「社会経済圏」の「流域圏(生態圏)の重層性が、1つの地域単位において、循環と共生に係る取組みを一体的に行うことを阻害している。流域、広域的な社会経済活動など、各々の課題毎に、連携すべき地域の範囲が異なる状況は、課題解決の政策の遂行において非効率である。

(3)平成10年度環境白書関連調査

平成12年度環境白書第2章に関連して実施された調査(「環境資源・国土の管理、利用の視点からみた経済システムの変革に関する調査」:弊社受託)では、白書に明記されなかった点についても基礎資料を整理している。

同調査からの特筆すべき点は、以下の通りである。

a)圏域の階層性

同調査では、自然のメカニズムを物理的メカニズム、生物的メカニズムに分け、さらに物理的メカニズムを大気循環、水循環の側面から捉え、大気の循環圏、水の循環圏、生物の生息圏といった空間単位を定義した。

この大気の循環圏は、いわゆる「気候」にも対応するものとして捉えると、地球規模から都市レベルなどの様々な空間階層で、この循環圏を定義することができる。

このような圏域の階層性は、水の循環圏、生物の生息圏についても定義することができる。同様に、社会経済活動から捉えられる圏域も、例えば通勤通学圏、最寄り品商圏、青果物流通圏のように階層性がある。

こうした整理を踏まえて、平成10年度環境白書では、階層的に描かれる様々な圏域のうち、ほぼ広域生活圏に相当する空間単位(市区町村と都道府県のはざまにある空間スケール)のものとして、「流域圏」、「生態圏」、「社会経済圏」を取り上げている。

b)知覚的な圏域

同調査では、人間活動のまとまりの範囲を、物質・エネルギーの循環圏、快適な生活圏という2つの側面から検討した。これらは、環境白書の「社会経済圏」に対応する考え方である。

快適な生活圏では、物理的環境との関わりの中で人間が主観的に捉える空間単位(知覚される圏域)を取り上げた。地域づくりを進める上では、構成主体が連帯感を持てること、あるいは対象空間を知覚的に共有していることが重要である。

また、景観圏、歴史・文化圏についても、考え方を検討した。景観圏に係る取組みの例としては、国土の全ての海岸線から300m以内の地域などをすべてまとめて風景保全の対象とするイタリアのガラッソ法がある。また、歴史・文化圏については、単体の建造物に留まらず、歴史的環境の面的保全に法制度上の枠組みを与えたイギリスのシビック・アメニティ法などがある(日本の風致地区制度なども同様)。

3. 国土政策における圏域論の振り返り

「循環・共生圏」に関して、平成10年度環境白書及び関連調査で記された内容を紹介した。

では、平成10年度環境白書が意識した「新しい全国総合計画」では、圏域論を如何に展開してきたのだろうか。以下に、「新しい全国総合開発計画」に示された多自然居住地域に至るまでの国土政策における圏域論を整理する。

(1)地方生活圏、広域市町村圏

第二次全国総合開発計画(二全総)では、全国レベルでの開発について、大規模プロジェクト方式を提唱する一方で、一定水準の生活環境を計画的に整備することを提唱した。

これに基づき制度化されたのが、自治省の広域市町村圏と建設省の地方生活圏である。

広域市町村圏は、消防、ごみ処理、し尿処理などの行政サービスの効率化を主眼としたものであり、地方生活圏は、道路・公園等の広域的施設整備の推進を図るものであった。

地方生活圏と広域市町村圏、あるいはそれを位置づけた二全総においては、広域圏を都市的サービスの水準向上の単位として位置づけ、通勤・通学圏などの人間活動の側面から、あるいは人口規模から圏域の範囲を設定するものであった。

(2)モデル定住圏

高度経済成長が終焉し、環境保全やエネルギー危機への意識が高まった1970年代に策定された第三次全国総合開発計画(三全総)では、開発至上主義に対する厳しい批判を受け止めた内容となった。

この三全総では、「定住構想」を掲げ、「自然環境・生活環境・生産環境の調和のとれた居住環境を整備し、魅力ある地方都市づくりを通じて、若年層を中心に地方への定住促進を目指した」。この推進手法が、「モデル定住圏」である。

環境保全志向が色濃く出された「モデル定住圏」では、流域圏に配慮して圏域設定を行うこと、また市町村が住民の意向を尊重して圏域設定を行うことを基本とするものであった。

流域という自然的条件を圏域設定の基準に盛り込んだ点、また住民参加を重視した点に、(その成否は別として)「モデル定住圏」の先見性がある。

(3)交流から多自然居住地域

1980年代の景気安定期からバブル経済期を背景とした第四次全国総合開発計画(四全総)は、地域を超えて、地域間、国際間の交流をメインテーマとした。しかし、バブル崩壊。リゾート開発や地上げなどで虫食い状態となった国土に対する反省から、1997年に新しい全国総合開発計画が策定された。

この中で示された4つの戦略の1つが、「多自然居住地域」である。

「新しい全国総合開発計画」では、「中小都市と中山間地域等を含む農山漁村等の豊かな自然環境に恵まれた地域」を想定し、「21世紀の新たな生活様式を可能とするフロンティア」として「多自然居住地域」を位置づけている。そして、「都市的なサービスとゆとりある居住環境、豊かな自然を併せて享受できる誇りの持てる自立的な圏域」が、その目標である。

また、4つの戦略を具体化した「21世紀の国土のグランドデザイン」戦略推進指針では、圏域設定の考え方として、「画一的な基準で連携の範囲を定めるのではなく、流域等の地理的・社会的条件、歴史的背景等の地域の特性や各市町村相互の機能分担、連携の必要性に加え、交通基盤の整備状況や情報ネットワークの状況等も考慮しながら、効果的かつ効率的な圏域形成に努める必要がある」と明記している。

(4)多自然居住地域論の特徴

全総の系譜を踏まえると、「多自然居住地域」という圏域論は、●大都市周辺ではなく地方の活性化を主眼としたものであり、●圏域の設定においては流域などの自然条件の考慮と地域による圏域の選択を重視し、●その戦略の方向性において自然の保全と活用を色濃く意識した考え方だといえる。

ここに、「多自然居住地域」が三全総の「モデル定住圏」を発展・進化させたものと指摘されるゆえん、また平成10年度環境白書がそれと連動した圏域論を展開したがったゆえんがあろう。

ただし、平成10年度環境白書の圏域論は、現象面から圏域を重層的に捉えており、「多自然居住地域」のように戦略として圏域を一本化するものではない。また、「多自然居住地域」に係る記述では、自然の保全・活用に加えて、都市的サービスの提供、産業及び就業機会の創出などの施策を方向づけており、平成10年度環境白書の圏域論に対して、より地域活性化に重心をおいた内容となっている。

補足)

・環境政策においても、地域活性化に踏み込んだ議論をしていない訳ではない。例えば、1994年に策定された環境基本計画では、山地、里地、平地、沿岸域といった4つの自然地域区分を示した。同計画策定後、里地については、過疎・高齢化の解消による地域の担い手の確保、自然や人の魅力を活かした、都市追随型でない代替的な地域づくりが必要であるとして、検討を重ね、「里地ネットワーク」といった地域づくりの支援組織を立ち上げた。ただし、それを環境庁内部の施策として位置づけきれなかった点に、なんらかの制約を感じざるを得ない。

4.新環境基本計画の検討における圏域論

平成12年中の策定を目指す「新環境基本計画」の中間取りまとめでは、平成10年度環境白書の記述や新しい全国総合開発計画の「多自然居住地域」の戦略を踏まえ、さらに地域づくりに踏み込んだ記述を行っている。11の戦略的プログラムの1つである「地域づくりにおける取組みの推進」がそれである。

ただし、「新環境基本計画中間取りまとめ」の基となった「環境からみた地域づくりのあり方検討チーム」(武内和彦座長)の報告書、さらにその検討に参照された「循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方検討会」(佐竹五六座長)の中間報告書では、圏域に係る明確な記述があるのにもかかわらず、「新環境基本計画中間取りまとめ」では、圏域に関する記述が希薄なものとなっている。以下、公表資料をもとに、新環境基本計画策定のために行われた検討の中で、圏域論がどのように展開されたかを振り返ることとする。

(1)「循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方検討会」(佐竹五六座長)の報告書より

この検討会の報告書は、平成11年度・12年度にかけた検討の中間段階において、新環境基本計画の策定に資する目的で取りまとめられたものである。

この報告書では、圏域についての議論を以下のように総括している。

持続可能性を基本とした地域づくりを行う上で、取組みに適した地域的なまとまりの考え方が不明確であることから、そうした地域づくりに適した基本的な単位となる範囲の考え方を、地域特性も踏まえつつ整理する必要がある。

こうした地域的まとまりとしては、地域づくりの主体が自らの地域としてイメージできる範囲として、ある程度の生活経済圏、流域圏などのまとまりをもとに地域圏を設定することが考えられる。こうした地域圏は環境問題の構造ともかなり適合していると考えられ、環境問題を構造的に解決する上でも適していると考えられる。

なお、環境問題を構造的に解決するための地域づくりの主体がなかなかイメージできない地域、例えば3大都市圏では、コミュニティ単位からの地域づくりなどが考えられるが、さらに検討が必要である。

(2)「環境からみた地域づくりのあり方検討チーム」(武内和彦座長)の報告書より

検討チームの報告では、「地域」の範囲の考え方の明確化という項目をたて、次のように記述している。検討会の報告書では、圏域の範囲の設定基準まで積み込んだ記述であったが、ここでは市町村の行政界を超えた対応が必要だとする記述に留まっている。

交通に起因する環境問題のためには都市交通圏や沿道全体による対応が必要であること、あるいは、健全な水循環の確保には流域全体での取組みが必要であること、地域における循環の実現のためには都市と農山村地域との連携が一つの鍵となること、環境保全上重要な保全対象地区が行政界をまたがっている場合が多いこと等を考えれば明らかであるように、環境問題を原因に遡って解決し、地域づくりにおける環境から見た持続可能性の考え方を推進していこうとすれば、市町村の行政界を超えた対応が必要である場合が極めて多い。

しかしながら、現状においては、環境問題への対応は、地方公共団体による当該団体内部における個別的な対応が中心になっており、その原因となる地域全体を通じた整合性のある取組みが行われているとは言い難い状況にある。

このような状況を改め、行政界にとらわれない環境問題の広がりと原因に即した取組みを目指すためには、そのような取組みを行っていくためにはどのような地域を念頭に置くべきかという具体的なイメージを持つことが必要である。

(3)「新環境基本計画中間取りまとめ」に記述されなかった圏域論の意味

上記のように、「新環境基本計画中間取りまとめ」に記載されなかった幻の圏域論は、その検討過程での報告書に、踏み込んだ記述を見ることができる。

その特徴を、平成10年度環境白書の環境面からの現象としての圏域論、「多自然居住地域」における施策戦略としての圏域論との比較において、考察する。

a)施策戦略としての圏域論

平成10年度環境白書の圏域論との比較において、「新環境基本計画」に係る検討での圏域論は、現象としての圏域の重層性を踏まえつつも、政策の実効性の観点から政策主体としての圏域の設定を示唆している。

検討会の中間報告書の策定にあたっては、地域住民の側から一体として捉えられる圏域の設定が重要だという議論もあった。つまり、「新環境基本計画」に係る検討では、行政圏を超えた政策を推進する上での合意形成が容易な空間範囲として、施策戦略としての圏域論が展開された。

このように施策戦略としての性格を持つ「新環境基本計画」に係る検討での圏域論は、「新しい全国総合開発計画」における「多自然居住地域」の考え方と共通性を持つ。

b)環境行政と国土行政の統合

ただし、多自然居住地域の戦略指針では、圏域設定の考慮条件として、交通基盤の整備状況や情報ネットワークの状況等も明記している点など、環境庁と国土庁の行政分野の違いから、色合いに若干の濃淡がある。言葉尻を捉えた深読みをすれば、環境庁では自然的条件(ゲオトープ、ビオトープ)から、国土庁は社会経済的条件あるいは基盤条件なども重視して圏域設定をしたがるとも言えなくもない。ただし、自然的条件を重視し、社会経済条件を軽視した圏域設定は、決して施策の実効性を高める上で有効ではないという認識は、当然環境行政の側にもある。環境行政と国土行政における圏域論は、異床同夢(?)の方向に収斂しつつあったと言える(実際には夢は語られなかった)。

c)「持続可能な地域づくり」への踏みだし

「新環境基本計画中間とりまとめ」では、第2部第1節「21世紀初頭における環境政策の展開の方向」において、「人と環境の望ましい関係を築きあげていく」という観点に立ち、持続可能な社会は「国民に対し、経済的な側面、社会的な側面、環境の側面の3つの側面のいずれから見ても、質の高い生活を保障する社会でなければならない。すなわち、それら3つの側面から社会経済の成長や生活の質が評価され、それら3つの側面を総合的に視野に入れて、政策の展開が図られる社会でなければならない。」と記述する。

こうした目標に基づく地域づくりにおいては、「多自然居住地域」の戦略と同様に、自然の保全・活用に加えて、地域の生活の豊かさや地域産業の振興などにも踏み込んだ取組みが必要だということになる。この点については、「新環境基本計画中間取りまとめ」に十分な記述は成されていないと考えるが、途中段階での検討では関連する議論があったと記憶する。

d)ブロックスケールの圏域論の欠如

圏域の階層性については、「新環境基本計画」に係る検討での圏域論、「多自然居住地域」の戦略指針ともに、市区町村と都道府県のはざまにある空間スケールの圏域を想定している。しかし、複数の都道府県をまたがる空間スケール、あるいは地方ブロックといった空間スケールなどの圏域論については、さらに今後の議論が待たれる。

なお、国土庁が地方分権推進委員会の勧告にそって行っている国土計画体系の見直しでは、ブロック計画に、総合調整の機能を求めている。ブロックレベルでの計画的取組みについても、環境行政の関与が期待される。

5.「循環・共生圏」の提案

4に示したように、環境行政における圏域論については検討が重ねられつつも、「新環境基本計画中間取りまとめ」の中に明確な記述はなされていない。また、同中間取りまとめの検討過程での議論でも、施策戦略として圏域論を収斂させようとするあまり、平成10年度環境白書に示された圏域論の科学性が軽視された傾向も否めない。

もちろん、地方生活圏、広域市町村圏といった二全総に基づく圏域設定が施策展開の場として定着し、また、テクノポリスや地方拠点都市での広域的な地域指定などが重ねられている今日、各地域への作業負担を考えると、新たな圏域設定は容易ではない。このため、「新環境基本計画」に係る検討や「多自然居住地域」の戦略指針で示されたような記述が、国政の落とし所となることは、ある面では致し方がない。

しかし、各地域が圏域設定を行い、圏域一体となった取組みを推進するに当たっては、各地域が現況分析を踏まえて、科学的かつ戦略的な取組みを推進することが期待される。その提案をもって、本稿の締めくくりとする。

(1)水の循環はもとより、物質循環、生態系ネットワーク、交流・参加の状況などについて、客感的データを用いて、圏域のゾーニングを行う。

(2)この際、住民がまとまりのある地域として意識している空間範囲のゾーニングすることも考えられる。

(3)圏域のゾーニングは、重層的なもの、あるいは階層的なものとして、地図上に描きだす。

(4)圏域のゾーニングは、都道府県、あるいはブロックの行政組織が、各所管地域の範囲内で行う。

(5)都道府県が行ったゾーニングに基づき、都道府県は各ゾーンを構成する市町村間の調整の仕組みを構築する。市町村は都道府県が策定したゾーニングを内省化した施策を構築する。

(6)同様に、ブロックスケールでのゾーニングに基づき、都道府県間の調整の仕組みを構築する。また、各都道府県はそのゾーニングを内省化した施策を構築する。

(7)設定した重層的、階層的なゾーンのうち、特に優先的な取組みが必要とされる施策については、その実効性を高める方法を検討する。

(8)ゾーニングに基づく施策は、環境に係る取組みに留まらず、社会、経済、文化、生活などの地域づくり全般に踏み込んだものとする。

【参考文献】

1. 「環境資源・国土の管理、利用の視点からみた経済システムの変革に関する調査

~循環・共生圏の実現に向けて~」、

1998年3月、三井情報開発株式会社総合研究所

2. 「新しい全国総合開発計画」、1998年3月、国土庁

3. 「平成10年度環境白書」、1998年7月、環境庁編

4. 「21世紀の国土のグランドデザイン」戦略推進指針、1999年6月、国土庁

5. 「循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方」について・中間報告書、

2000年3月、循環と共生を基調とする持続可能な地域のあり方検討会

6. 「環境から見た地域づくりのあり方」検討チーム報告書、2000年5月、

環境から見た地域づくりのあり方」検討チーム

(文責:白井信雄 2000年10月)