ある日。出先でガラポンTVで気になる番組を観ようかな、とアプリを立ち上げたのですが、何か挙動がおかしいんです。再生できないとか、エラーが出るとか。もしかしてこれは、、と思って設定状態を見てたら、お気に入りの保存先として使われているはずの内蔵HDDにメインの録画HDDが勝手に切り替わってました。

もしかしてこれは、、HDDが逝ってしまわれたのか。。

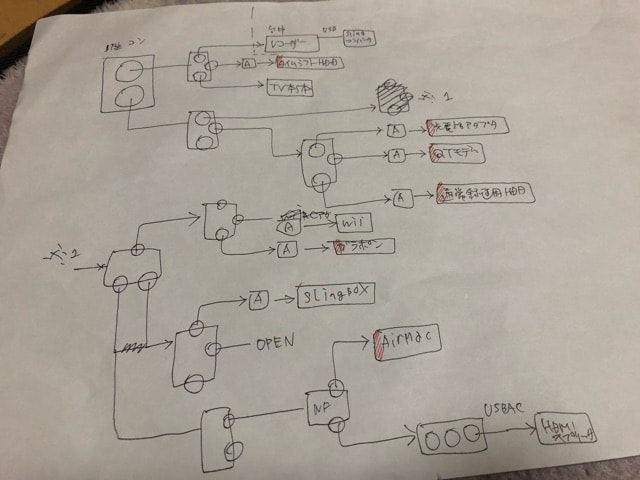

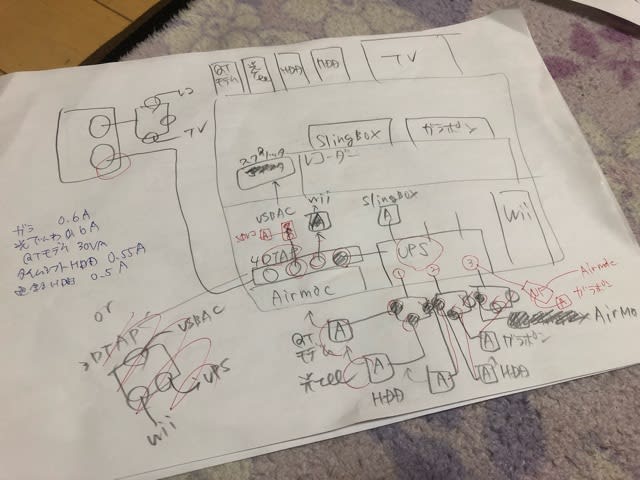

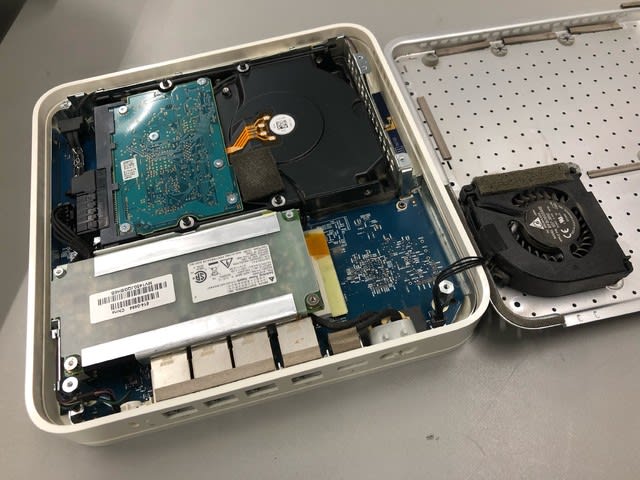

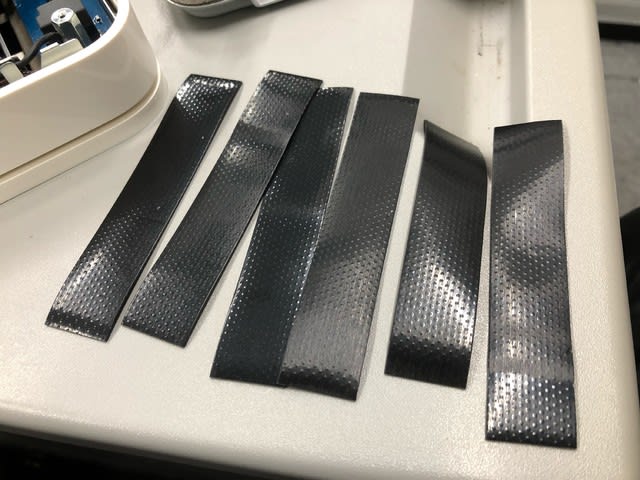

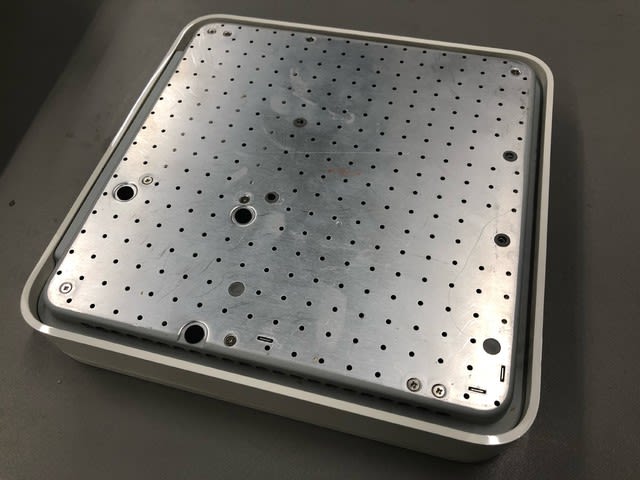

ちなみに、ガラポン5号機に内蔵されている500GBのHDDにお気に入り番組が保存されるようになってて、外付け(上の写真のヤツ。USBで接続させてました)の1TBのHDDに24時間常にKBC、NHK総合、NHK教育、RKB、FBS、TVQ、TNCの7局のワンセグを録画し続けさせていました。そりゃ壊れるよね。

「CrystalDiskInfo」というHDDの健康状態を見せてくれるアプリで確認してみたところ、ステータスが「注意」になっていました。完全に使えなくなっているわけではなさそう。とりあえずWindows上でフォーマットして、ガラポンに戻してみました。

とりあえず新しいHDDとして認識はしてくれたみたいです。

ガラポンTVで使えるようにフォーマットが始まりました。1TBで1時間ぐらい掛かるそうで・・

本体の白ランプがビカビカと物々しく点滅してます。

裸で2.5インチのHDDをUSB接続で24時間連続運用ってやっぱりリスク高いんでしょうね。こんなに早く瀕死になるとは、、まぁしかし

使用時間1万時間超え、、

400日以上連続運用してたらダメになるんでしょうね。HDDを選べばもう少し長持ちするかな?

最初に使ってたガラポン3号機はもともと内蔵されていたHDD(500GB)だけしか使ってなかったんですが、3年ぐらい持ったかもです。丈夫だったなー

とりあえず便利なアイテムということもあり安定運用させたいので、外付けのちゃんとした筐体に入ったHDDを探すことにしようと思います。2TBにすれば2ヶ月全チャンネル遡れて、4TBだと4ヶ月も・・

さてどうしようかしら。

意外と早くフォーマットが終わって、内蔵500GB(お気に入り保存用)と外付け1TB(全録用)の両体制に復帰しました!

しかしながらこれはとりあえずなので、、早めに壊れにくそうなNewな外付けをGETしたいと思います。

実はこれ(久米宏さんがゲストで出演されたあさイチ)が観たかったんですけどね・・その時すでに録画用のHDDがおかしくなってたのでしょう。お気に入りに移行させたのに観れません・・残念無念。

もしかしてこれは、、HDDが逝ってしまわれたのか。。

ちなみに、ガラポン5号機に内蔵されている500GBのHDDにお気に入り番組が保存されるようになってて、外付け(上の写真のヤツ。USBで接続させてました)の1TBのHDDに24時間常にKBC、NHK総合、NHK教育、RKB、FBS、TVQ、TNCの7局のワンセグを録画し続けさせていました。そりゃ壊れるよね。

「CrystalDiskInfo」というHDDの健康状態を見せてくれるアプリで確認してみたところ、ステータスが「注意」になっていました。完全に使えなくなっているわけではなさそう。とりあえずWindows上でフォーマットして、ガラポンに戻してみました。

とりあえず新しいHDDとして認識はしてくれたみたいです。

ガラポンTVで使えるようにフォーマットが始まりました。1TBで1時間ぐらい掛かるそうで・・

本体の白ランプがビカビカと物々しく点滅してます。

裸で2.5インチのHDDをUSB接続で24時間連続運用ってやっぱりリスク高いんでしょうね。こんなに早く瀕死になるとは、、まぁしかし

使用時間1万時間超え、、

400日以上連続運用してたらダメになるんでしょうね。HDDを選べばもう少し長持ちするかな?

最初に使ってたガラポン3号機はもともと内蔵されていたHDD(500GB)だけしか使ってなかったんですが、3年ぐらい持ったかもです。丈夫だったなー

とりあえず便利なアイテムということもあり安定運用させたいので、外付けのちゃんとした筐体に入ったHDDを探すことにしようと思います。2TBにすれば2ヶ月全チャンネル遡れて、4TBだと4ヶ月も・・

さてどうしようかしら。

意外と早くフォーマットが終わって、内蔵500GB(お気に入り保存用)と外付け1TB(全録用)の両体制に復帰しました!

しかしながらこれはとりあえずなので、、早めに壊れにくそうなNewな外付けをGETしたいと思います。

実はこれ(久米宏さんがゲストで出演されたあさイチ)が観たかったんですけどね・・その時すでに録画用のHDDがおかしくなってたのでしょう。お気に入りに移行させたのに観れません・・残念無念。