合格物語2009版にて勉強中

飛鳥・奈良時代、遣唐使らによって仏教が伝来。

さまざまな文化とともに寺院建築も伝えられ、その様式は中国の

色合いが強かった(ん~恐るべし中国)

9世紀半ばになり遣唐使が廃止、中国との交流が途絶えると

寺院建築は日本の風土、感性に合った独自の形態へ移り変わる。

ここで、日本様式を取り入れた「和様」が誕生したわけでござる。

「和様」

柱が細い

天井が低い

住宅のように穏やかな空間

柱の上に補強のための長押(なげし)

今では和室の室内に取付ける長押は、もとは外部に取付けられい

たようです。

床下に「亀腹」(かめばら)

造形の「蛙股」(かえるまた)

平安時代末期になると再び中国との交流が始まり、当時の中国、宋の

建築様式が取り入れられることになったのさ。

中国様さまみたいな時代だったのでしょうな。

このころに呼ばれるようになった様式が…

じゃぁじゃぁあぁぁぁん

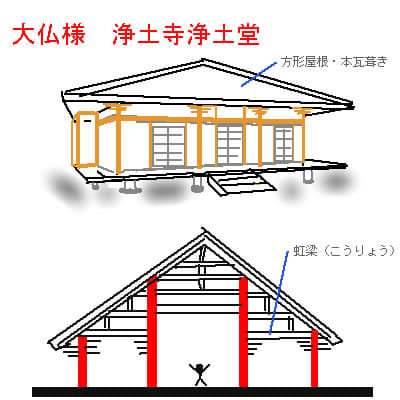

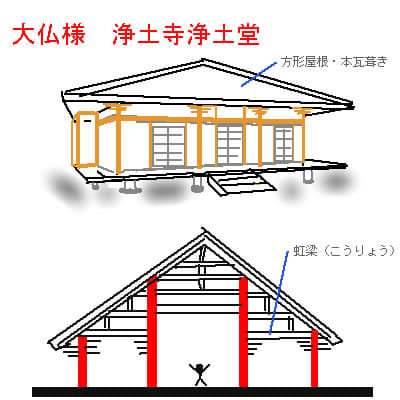

「大仏様」でございます(ほらほら、試験問題に出てる用語ですぞ)

なぜそう呼ばれるかといえば、

そのころ「東大寺大仏殿」が源平の争乱の最中に焼失したため、

この中国建築様式で再建されたからだそうです。

「大仏様」(もとは天竺様と呼ばれてました)

柱に差し込む挿肘木(さしひじき)

通常、肘木は柱の上につくのですが大仏様は柱を桁まで伸ばし、

肘木をその柱に挿し込ませる工法です。

軒下の扇垂木

試験に出る建築物は「浄土寺浄土堂」ですね。

語呂合わせ

「ドジな大仏さん、柱に海草のヒジキを挿している」

と憶えることにします。

(追記:浄土寺浄土堂は鎌倉時代)

やがて時代は平安から鎌倉時代へ。

禅宗の教義が庶民に受け入れられ禅宗寺院が建立されるようになる。

この様式を「禅宗様」と呼ぶ(唐様ともいう)

「禅宗様」

土間に平瓦を敷き詰め

細部では複雑な曲線の花頭窓

柱の上部が細い柱

試験に出る建築物は「円覚寺舎利殿」です。

語呂合わせ

「禅僧さん? ジャリでエンをカイてどうされました」

のにち「折衷様」が出現し、寺院建築は4種に分けられることになる

そうです。

22年度一級建築士試験まで56日

飛鳥・奈良時代、遣唐使らによって仏教が伝来。

さまざまな文化とともに寺院建築も伝えられ、その様式は中国の

色合いが強かった(ん~恐るべし中国)

9世紀半ばになり遣唐使が廃止、中国との交流が途絶えると

寺院建築は日本の風土、感性に合った独自の形態へ移り変わる。

ここで、日本様式を取り入れた「和様」が誕生したわけでござる。

「和様」

柱が細い

天井が低い

住宅のように穏やかな空間

柱の上に補強のための長押(なげし)

今では和室の室内に取付ける長押は、もとは外部に取付けられい

たようです。

床下に「亀腹」(かめばら)

造形の「蛙股」(かえるまた)

平安時代末期になると再び中国との交流が始まり、当時の中国、宋の

建築様式が取り入れられることになったのさ。

中国様さまみたいな時代だったのでしょうな。

このころに呼ばれるようになった様式が…

じゃぁじゃぁあぁぁぁん

「大仏様」でございます(ほらほら、試験問題に出てる用語ですぞ)

なぜそう呼ばれるかといえば、

そのころ「東大寺大仏殿」が源平の争乱の最中に焼失したため、

この中国建築様式で再建されたからだそうです。

「大仏様」(もとは天竺様と呼ばれてました)

柱に差し込む挿肘木(さしひじき)

通常、肘木は柱の上につくのですが大仏様は柱を桁まで伸ばし、

肘木をその柱に挿し込ませる工法です。

軒下の扇垂木

試験に出る建築物は「浄土寺浄土堂」ですね。

語呂合わせ

「ドジな大仏さん、柱に海草のヒジキを挿している」

と憶えることにします。

(追記:浄土寺浄土堂は鎌倉時代)

やがて時代は平安から鎌倉時代へ。

禅宗の教義が庶民に受け入れられ禅宗寺院が建立されるようになる。

この様式を「禅宗様」と呼ぶ(唐様ともいう)

「禅宗様」

土間に平瓦を敷き詰め

細部では複雑な曲線の花頭窓

柱の上部が細い柱

試験に出る建築物は「円覚寺舎利殿」です。

語呂合わせ

「禅僧さん? ジャリでエンをカイてどうされました」

のにち「折衷様」が出現し、寺院建築は4種に分けられることになる

そうです。

22年度一級建築士試験まで56日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます