⇒前回の記事はこちら

時刻は9時半。

今日は2時半に起床してから何も食べていないので、さすがにお腹が空いてきました。

ラーメン食べたい・・・

会津若松の関所を降りてからこちらへ来る途中、道の駅がありましたが、そこへ行けば食べられるかもしれません。

運転中、ショートメールが入りました。

確認してみるとさきほど亀ケ森古墳で会った方からで、早速情報を教えてくださったわけです。

「近くでは田村山古墳がお勧め」という内容で、しかも「東北最古の古墳かも知れませんよ」と書いてあったので、これは見てみないと気が済みません。

私は会津の古代史についての知識が乏しいので、こういった情報はありがたいです。

ということで、私のようなトラディショナルなおっさんは、LINEなどは使わないのだ。

ああいう「絶えず繋がっている感」は真っ平御免です。

本当に大切な人とは絶えず精神が繋がっているのでそれでいいのです。

コミュニケーション手段はメールで充分で、文章を打つのも面倒なことも多いので、一番いいのは電話か直接会うことですね。

皆さん、もっと「口」でコミュニケーションを取りましょう!

お口の恋人・・・

「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」に着きました。

まだ朝だけど、お店やってるかな?

おっ、ラーメン屋やってる!

最近は歳のせいか、シンプルな醤油ラーメンが美味しいのです。

喜多方ラーメンいただきます!

ツルツルで食感の良い麺ですねえ。

美味い・・・

朝から美味しいラーメンを食べることができました。

駐車場から磐梯山。

では、古墳探訪の続きをしましょう。

さきほど勧められた田村山古墳へ行って見ます。

田んぼの中の直線道を走っていると、遠くに小さな墳丘らしきものが見えました。

車から降りて確認しに行きます。

お、見紛うかたなき古墳だ!

可愛い古墳ですね。

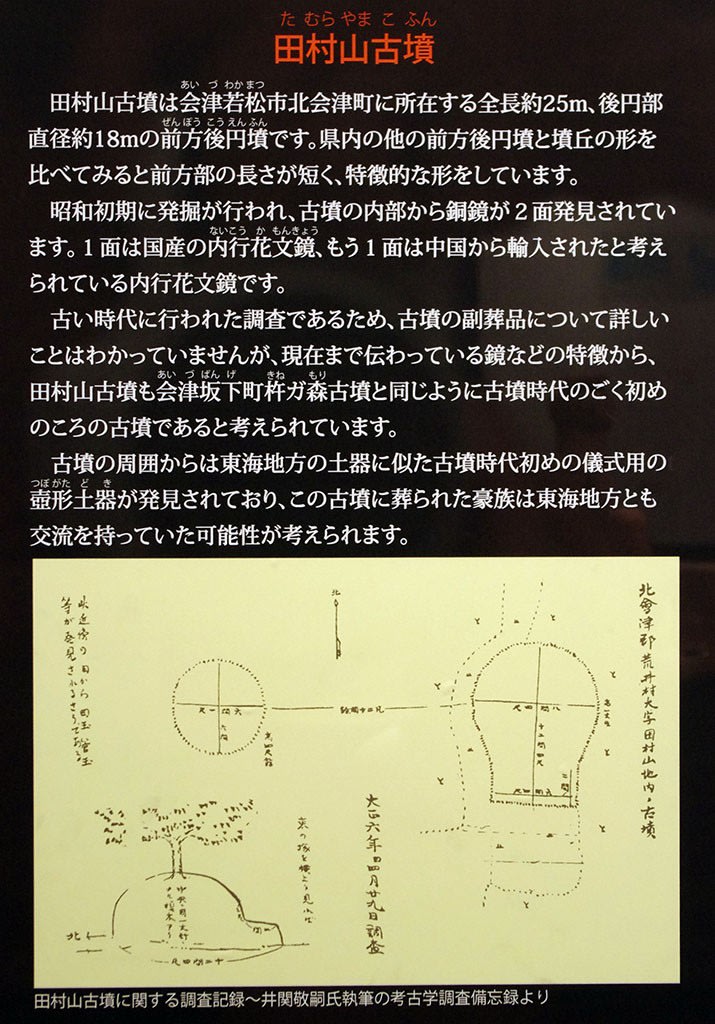

説明板もちゃんとありますよ。

全長25mの前方後円墳ですね。

内行花文鏡が出ているようです。

標柱も建っていますよ。

墳頂に登ってみます。

またまた磐梯山。

北側。

南側。

現状みると円墳ですが、後方部は削られてしまったわけですね。

初期の前方後円墳は前方部がかなり低いので、これくらいの大きさの古墳の前方部であったら簡単に崩すことができます。

農耕の邪魔だったので潰されてしまったのでしょう。

この後、福島県立博物館を探訪しましたが、田村山古墳についての展示もありましたので、ここでついでにご紹介します。

※以降、写真は博物館の展示を写したものです

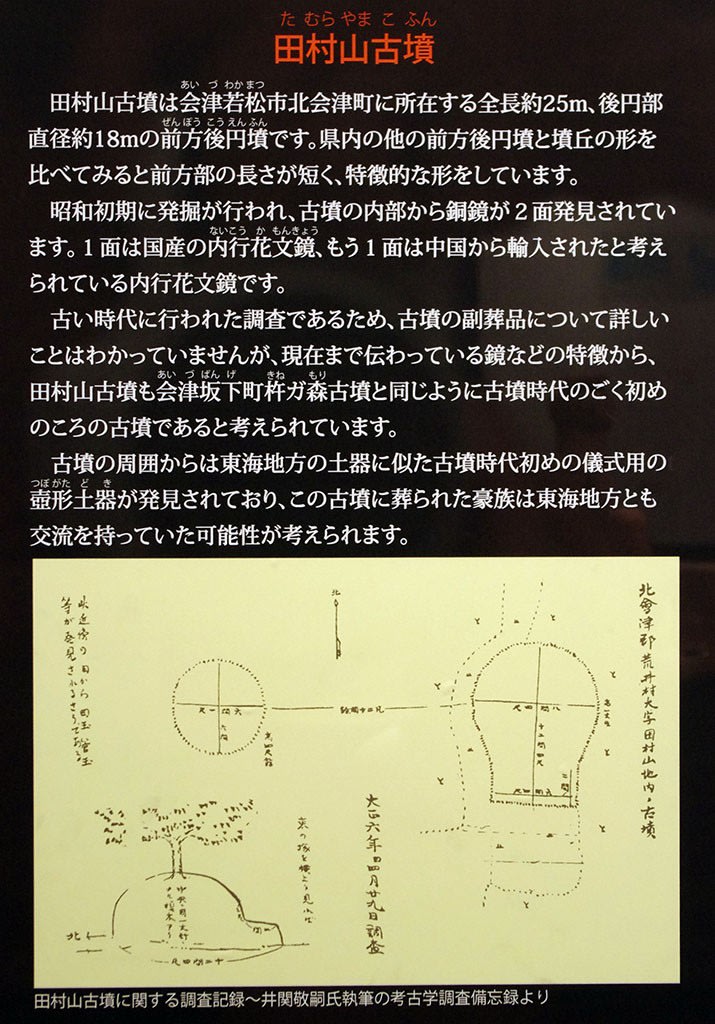

墳丘長は25mとされていますが、そのうち後円部の直径が18mということなので、田村山古墳は、いわゆる「纒向型前方後円墳」に分類してよいと思います。

昭和の時代の古い発掘調査報告書を読むと、5世紀代の帆立貝式古墳と説明されていますが、現在はその説は採られていないようです。

珍しい出土遺物として、内行花文鏡が2枚、破砕された状態で出土しています。

ここに書いてある通り、破鏡(破砕された鏡)が出土する古墳は三角縁神獣鏡だけが出土する古墳よりも古い傾向があるので、田村山古墳は現地の説明板がいう4世紀ではなく、3世紀代の築造と考えてよいのではないでしょうか。

ただし、上の説明を読むと、破砕したものを再利用して古墳に副葬したようにも取れるので、そうすると鏡を割った時期と古墳を築造した時期はずれる可能性があります。

しかも、破鏡の分布の中心は北部九州で、東日本では少なく、説明に書いてある通り、東北では田村山古墳が唯一の出土例です。

ところで、この日は訪れていませんが、会津では杵ガ森古墳が最古の古墳といわれており、それは墳丘長46mの前方後円墳です。

ただ、杵ガ森古墳は箸墓古墳の6分の1サイズということで、纒向型より新しい「定型化された」前方後円墳です。

そうすると、田村山古墳は杵ガ森古墳より古い可能性もありますね。

見つかった土器が東海系の可能性があるということで、関東地方の古墳時代の始まりから類推すると前方後方墳の方がしっくりきますが、大正時代の図面を見ると前方後円墳ですので、その理由は何なのでしょうか。

都内の古墳では、形状が前方後円形でも祭祀に使ったであろう土器が東海系ということがあり、おそらくヤマト王権の影響下に入ったのちも、自らが東海の出自であることから父祖の代からの伝統的な東海系の土器を造っていたからだと考えられ、それと同じことが会津の地に適用できるかどうか。

でも、会津では関東と同じようには考えられないのです。

東海系の土器と言われているものの情報をもっと具体的に知ることができないと何とも言えませんが、もし会津の地にヤマト王権より早く東海系勢力が進出したとすると、千葉県から茨城・福島の沿岸部を北上し、福島県中通りを経て東から会津へ入ったルートが想定できます。

その場合は、茨城県以北に東海人が進出するのは古墳時代になってからなので、弥生末期という古い時代は想定できず、古墳時代になってからのはずです。

その一方で、新潟県方面から阿賀野川を遡って進出してきたのは北陸系勢力ですので、「会津」という場所は、北陸系勢力と東海系勢力が出会った場所かもしれません。

さらにもう一つ気になるのは、上の説明の大正時代のイラストを見ると、墳丘の形が破線で書かれており、普通の前方後円形に見えることです。

現状の資料では、ここまでお話しした通り、細かい築造年代や被葬者像に関しては断定的なことはいえませんね。

以上をまとめるとこのようになります。

・纒向型前方後円墳のようにも定型化された前方後円墳にも見える

・北部九州で盛行した破鏡の東北での唯一の出土例

・前方後円形なのに東海系の土器が出土

つまりは謎だらけの古墳ということです。

⇒この続きはこちら

時刻は9時半。

今日は2時半に起床してから何も食べていないので、さすがにお腹が空いてきました。

ラーメン食べたい・・・

会津若松の関所を降りてからこちらへ来る途中、道の駅がありましたが、そこへ行けば食べられるかもしれません。

運転中、ショートメールが入りました。

確認してみるとさきほど亀ケ森古墳で会った方からで、早速情報を教えてくださったわけです。

「近くでは田村山古墳がお勧め」という内容で、しかも「東北最古の古墳かも知れませんよ」と書いてあったので、これは見てみないと気が済みません。

私は会津の古代史についての知識が乏しいので、こういった情報はありがたいです。

ということで、私のようなトラディショナルなおっさんは、LINEなどは使わないのだ。

ああいう「絶えず繋がっている感」は真っ平御免です。

本当に大切な人とは絶えず精神が繋がっているのでそれでいいのです。

コミュニケーション手段はメールで充分で、文章を打つのも面倒なことも多いので、一番いいのは電話か直接会うことですね。

皆さん、もっと「口」でコミュニケーションを取りましょう!

お口の恋人・・・

「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」に着きました。

まだ朝だけど、お店やってるかな?

おっ、ラーメン屋やってる!

最近は歳のせいか、シンプルな醤油ラーメンが美味しいのです。

喜多方ラーメンいただきます!

ツルツルで食感の良い麺ですねえ。

美味い・・・

朝から美味しいラーメンを食べることができました。

駐車場から磐梯山。

では、古墳探訪の続きをしましょう。

さきほど勧められた田村山古墳へ行って見ます。

田んぼの中の直線道を走っていると、遠くに小さな墳丘らしきものが見えました。

車から降りて確認しに行きます。

お、見紛うかたなき古墳だ!

可愛い古墳ですね。

説明板もちゃんとありますよ。

全長25mの前方後円墳ですね。

内行花文鏡が出ているようです。

標柱も建っていますよ。

墳頂に登ってみます。

またまた磐梯山。

北側。

南側。

現状みると円墳ですが、後方部は削られてしまったわけですね。

初期の前方後円墳は前方部がかなり低いので、これくらいの大きさの古墳の前方部であったら簡単に崩すことができます。

農耕の邪魔だったので潰されてしまったのでしょう。

* * *

この後、福島県立博物館を探訪しましたが、田村山古墳についての展示もありましたので、ここでついでにご紹介します。

※以降、写真は博物館の展示を写したものです

墳丘長は25mとされていますが、そのうち後円部の直径が18mということなので、田村山古墳は、いわゆる「纒向型前方後円墳」に分類してよいと思います。

昭和の時代の古い発掘調査報告書を読むと、5世紀代の帆立貝式古墳と説明されていますが、現在はその説は採られていないようです。

珍しい出土遺物として、内行花文鏡が2枚、破砕された状態で出土しています。

ここに書いてある通り、破鏡(破砕された鏡)が出土する古墳は三角縁神獣鏡だけが出土する古墳よりも古い傾向があるので、田村山古墳は現地の説明板がいう4世紀ではなく、3世紀代の築造と考えてよいのではないでしょうか。

ただし、上の説明を読むと、破砕したものを再利用して古墳に副葬したようにも取れるので、そうすると鏡を割った時期と古墳を築造した時期はずれる可能性があります。

しかも、破鏡の分布の中心は北部九州で、東日本では少なく、説明に書いてある通り、東北では田村山古墳が唯一の出土例です。

ところで、この日は訪れていませんが、会津では杵ガ森古墳が最古の古墳といわれており、それは墳丘長46mの前方後円墳です。

ただ、杵ガ森古墳は箸墓古墳の6分の1サイズということで、纒向型より新しい「定型化された」前方後円墳です。

そうすると、田村山古墳は杵ガ森古墳より古い可能性もありますね。

見つかった土器が東海系の可能性があるということで、関東地方の古墳時代の始まりから類推すると前方後方墳の方がしっくりきますが、大正時代の図面を見ると前方後円墳ですので、その理由は何なのでしょうか。

都内の古墳では、形状が前方後円形でも祭祀に使ったであろう土器が東海系ということがあり、おそらくヤマト王権の影響下に入ったのちも、自らが東海の出自であることから父祖の代からの伝統的な東海系の土器を造っていたからだと考えられ、それと同じことが会津の地に適用できるかどうか。

でも、会津では関東と同じようには考えられないのです。

東海系の土器と言われているものの情報をもっと具体的に知ることができないと何とも言えませんが、もし会津の地にヤマト王権より早く東海系勢力が進出したとすると、千葉県から茨城・福島の沿岸部を北上し、福島県中通りを経て東から会津へ入ったルートが想定できます。

その場合は、茨城県以北に東海人が進出するのは古墳時代になってからなので、弥生末期という古い時代は想定できず、古墳時代になってからのはずです。

その一方で、新潟県方面から阿賀野川を遡って進出してきたのは北陸系勢力ですので、「会津」という場所は、北陸系勢力と東海系勢力が出会った場所かもしれません。

さらにもう一つ気になるのは、上の説明の大正時代のイラストを見ると、墳丘の形が破線で書かれており、普通の前方後円形に見えることです。

現状の資料では、ここまでお話しした通り、細かい築造年代や被葬者像に関しては断定的なことはいえませんね。

以上をまとめるとこのようになります。

・纒向型前方後円墳のようにも定型化された前方後円墳にも見える

・北部九州で盛行した破鏡の東北での唯一の出土例

・前方後円形なのに東海系の土器が出土

つまりは謎だらけの古墳ということです。

⇒この続きはこちら