諸般の事情により、ブログはアメブロに引っ越しします。引き続き、よろしくご愛顧をお願い致します。

先の大戦が終わった頃、東京はB29の爆撃や広島と長崎の被爆により、至るところが焼け野原と化していた。赤坂等で活躍したビックバンドは、そんな焦土を、軽快なラテンやジャズのメロディであたたかく復興へと誘った。その代表格である東京キューバンボーイズは、1949年に設立。吉田茂がマッカーサーおよびGHQに対して、『Go home quickly』と反骨精神を発揮していた頃、アメリカと対峙するキューバを意識したビッグバンドが東京で産声をあげたのは興味深い。ちなみにGHQの占領期は、1952年まで続いていたのである。

しかし、ビッグバンドは、昨今、絶滅危惧種に指定される組織である。この問題は、1980年代以降、経済性至上主義の非人間的な価値観が台頭したことがその背景にあった。人を雇わずに音を奏でるシンセサイザーとシーケンサーは、トロンボーンやサックスプレイヤー、そしてトランペッターの仕事を見事に奪い、逆に味気ないモノトーンな音を流行らせることに成功した。バックコーラスも同様である。コストがもっとも重視され、人間が関わる要素は、非経済的であるとして次々と省略されていった。音楽産業がコンピューター化し、演奏家の出番が無くなり、味気ないファーストフードのようなメロディが巷を支配しつつあった。

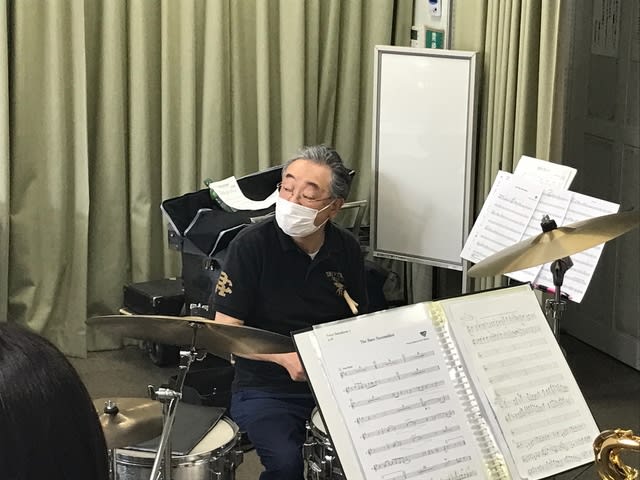

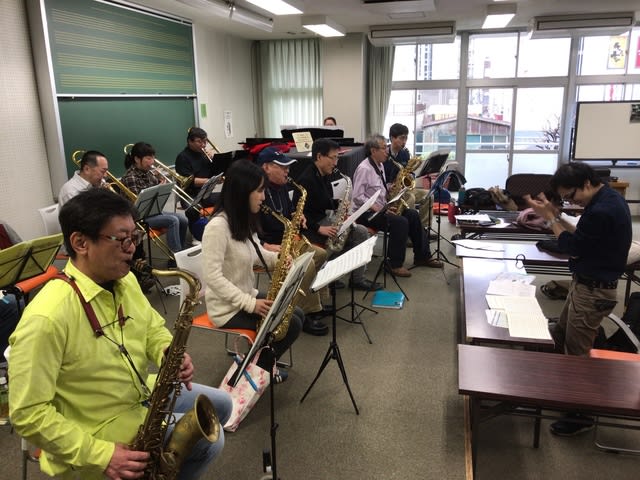

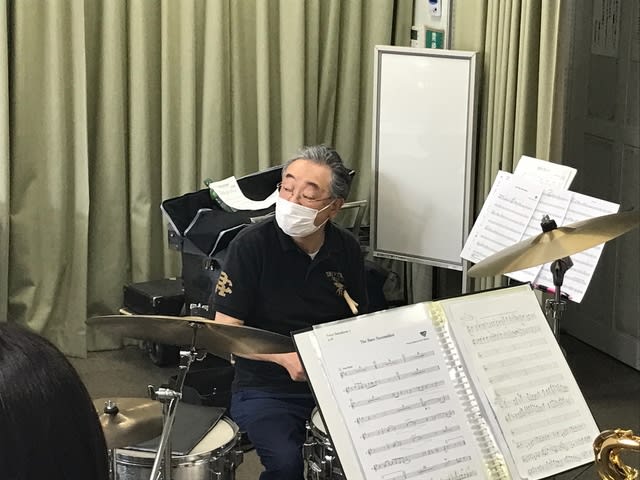

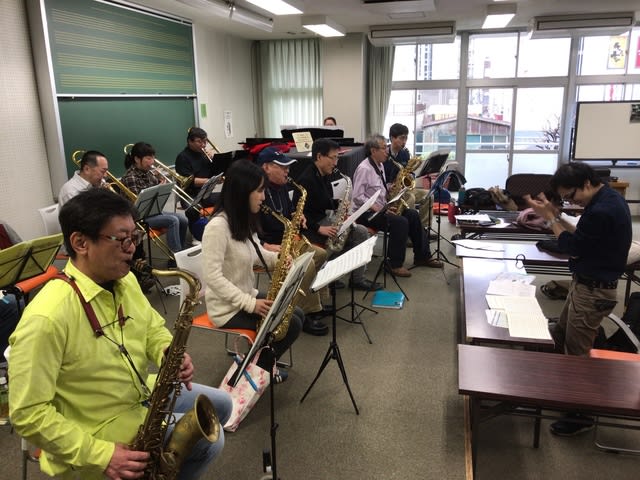

時代は流れ、2018年。そのような経済性至上主義の音楽性に真っ向から立ち向かっている、あまりにも人間主義的なビッグバンドが港区界隈で復活しつつある。スターウォーズでいうところの、ジェダイの騎士さながらに、である。

われわれは、非人間的な音楽性に真っ向から断固立ち向かう、絶滅危惧種といわれるビッグバンドである。楽譜と違う音を頻繁に出すし、メンバー間での喧嘩もしょっちゅうである。しかし、人間らしくて何が悪い。むしろ、のぞむところだ。人間らしさこそが、われわれの良さなのだ。もっと間違えて、もっと自分らしく、もっと自由なフレーズを吹き、もっと仲良く喧嘩もする。ポートナインジャズオーケストラは、世知辛い経済性至上主義に対峙し、今後も音に喜怒哀楽を込めて、聴く人の心に向けてイカした音をかっ飛ばすのだ。その結果として、人と人が織り成し形作られるビッグバンドの良さ、これを世に見せつけるのだ!

先の大戦が終わった頃、東京はB29の爆撃や広島と長崎の被爆により、至るところが焼け野原と化していた。赤坂等で活躍したビックバンドは、そんな焦土を、軽快なラテンやジャズのメロディであたたかく復興へと誘った。その代表格である東京キューバンボーイズは、1949年に設立。吉田茂がマッカーサーおよびGHQに対して、『Go home quickly』と反骨精神を発揮していた頃、アメリカと対峙するキューバを意識したビッグバンドが東京で産声をあげたのは興味深い。ちなみにGHQの占領期は、1952年まで続いていたのである。

| ザ・ベスト ラテンのすべて |

| 東京キューバンボーイズ | |

| コロムビアミュージックエンタテインメント |

しかし、ビッグバンドは、昨今、絶滅危惧種に指定される組織である。この問題は、1980年代以降、経済性至上主義の非人間的な価値観が台頭したことがその背景にあった。人を雇わずに音を奏でるシンセサイザーとシーケンサーは、トロンボーンやサックスプレイヤー、そしてトランペッターの仕事を見事に奪い、逆に味気ないモノトーンな音を流行らせることに成功した。バックコーラスも同様である。コストがもっとも重視され、人間が関わる要素は、非経済的であるとして次々と省略されていった。音楽産業がコンピューター化し、演奏家の出番が無くなり、味気ないファーストフードのようなメロディが巷を支配しつつあった。

時代は流れ、2018年。そのような経済性至上主義の音楽性に真っ向から立ち向かっている、あまりにも人間主義的なビッグバンドが港区界隈で復活しつつある。スターウォーズでいうところの、ジェダイの騎士さながらに、である。

| ダース・ヴェイダーとルーク(4才) |

| 辰巳出版 |

われわれは、非人間的な音楽性に真っ向から断固立ち向かう、絶滅危惧種といわれるビッグバンドである。楽譜と違う音を頻繁に出すし、メンバー間での喧嘩もしょっちゅうである。しかし、人間らしくて何が悪い。むしろ、のぞむところだ。人間らしさこそが、われわれの良さなのだ。もっと間違えて、もっと自分らしく、もっと自由なフレーズを吹き、もっと仲良く喧嘩もする。ポートナインジャズオーケストラは、世知辛い経済性至上主義に対峙し、今後も音に喜怒哀楽を込めて、聴く人の心に向けてイカした音をかっ飛ばすのだ。その結果として、人と人が織り成し形作られるビッグバンドの良さ、これを世に見せつけるのだ!