兵庫県は主に五つの国(摂津の一部・丹波の一部・但馬・播磨・淡路)から成り、北は日本海、南は瀬戸内海に面しており、気候も地域によって異なります。県を構成する旧国の一つ、播磨国に相当する播磨地方は、兵庫県の南側の大半を占める地域です。播磨地方北部は山がちで冬は積雪も多いですが、南部は播磨平野が広がり温暖な気候です。基本的に河川はすべて北から南へと流れ、瀬戸内海の播磨灘に注ぎます。播磨灘に流入する河川のうち主要な5つを播磨五川と呼び、西から千種川、揖保川、夢前川、市川、加古川となっています。

川は古来から、田畑を潤し、産業を支え、交通の要でした。また、一つの川を見ても、下流、中流、上流とで環境も異なります。というわけで、川とそれが織りなしてきた歴史に触れるために、播磨五川を河口から出発して源流を見るポタリングに行ってきました。

一応、地形図で表記された本流の源流を目的地に設定していますが、源流の碑がある場合はそちらを優先しています。また、地形図で河川表記が切れるより上流に進んだ場合は、現地で適当に選択しています。

【千種川】

播磨の最も西を流れ、宍粟市千種町の中国山地を源流として、赤穂平野から播磨灘に注ぐ延長約68km、流域面積約750km^2の二級河川。古くから、上流域ではたたら製鉄が行われ、中流域では高瀬舟による舟運によって山間部と瀬戸内海を結び、下流域では赤穂デルタとなって塩田が広がっていた。昭和60年には環境省が選定した全国名水百選に選ばれている。

~下流域~

唐船山

千種川左岸の河口付近にある、標高19mと兵庫県で一番低い山。

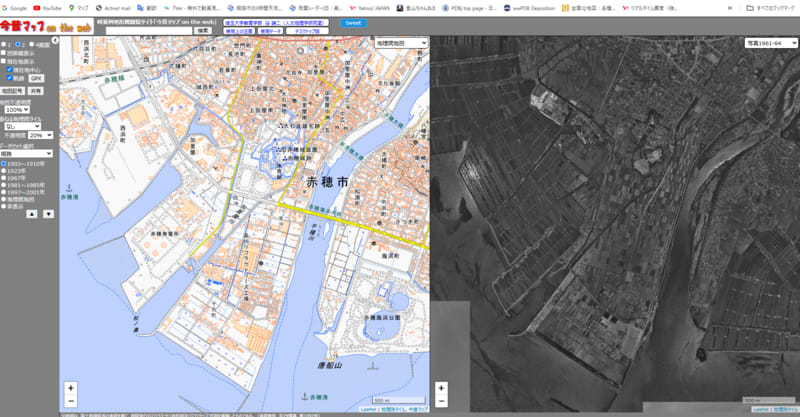

今昔マップon the webより

現在、山の北側は赤穂海浜公園になっているが、昔は塩田が広がっていた。

1961-64年の航空写真を見ると、赤穂市街の海側は一面塩田であったことが分かる。

旧日本専売公社赤穂支局/赤穂市加里屋

赤穂は古くから塩業でさかえ、明治38年に塩専売制になると塩務局が置かれ、明治41年に現建物が完成した。明治末期の洋風建築としても、大変価値の高い建物である(現地説明板より抜粋)。

赤穂海水化学工業株式会社が1966年にイオン交換膜法による製塩施設を新設し、1972年には15万トンの生産設備工場が完成したことによって塩田は不要となり、同年に全国の塩田とともに赤穂塩田も全廃、歴史の幕を閉じた。

千種川橋梁

JR赤穂線・西相生-坂越間。

写真奥の高取峠をトンネルで通る。

有年(ありとし)家長屋門/赤穂市東有年(うね)

東有年は東西を結ぶ山陽道と、南北に流れる千種川の交差点であり、有年宿として栄えた。有年家は文化15年(1818)まで赤穂藩の大庄屋を務めた家柄であった。赤穂市内における近世の長屋門遺構は、赤穂城と有年家長屋門の二つのみである。

高瀬舟灯台(有年八幡神社内)

幕末頃、千種川を航行する高瀬舟の灯台として建てられたと伝わる。

石垣の飾り石(兔)

有年八幡神社本殿の石垣には他に、扇、三日月の飾り石がはめ込まれている。

~中流域~

流域最大の川湊・久崎/佐用郡佐用町

千種川(右)と支流の佐用川(左)の合流地点、久崎は舟運の出発地点だった。

金毘羅神社前には船着き場が有ったという。

うまらが淵/佐用郡佐用町中三河

昔むかし、男が馬を洗っていると河童がしっぽを引っ張り川へ引きずり込もうとした。男が引っ張り返すと岸に上がった河童の頭の皿から水かこぼれてしまった。男は弱った河童を捕まえて田畑で仕事をさせていたが、連日川の方をみて帰して欲しいと泣く。かわいそうになって、火傷に効く薬の作り方を教える代わりに放免したという。その後、河童は悪さをしなくなり、薬も評判を呼んだ。

岩盤が両岸にせり出して狭まり、急流で水が渦巻いているように見える。

~上流域~

千種町千種より三室山

周囲を山に囲まれた千種は、他所との交通には必ず峠を越えなければならなかった。千種川筋も、歩危によって交通が遮断され回り道をするか、無理に危険なところを通るしかなかった。郡道が明治22年(1889年)に改修されて、ようやく隣村の三河村へ峠を越さず川沿いに沿っていけるようになった。

鍋ヶ森神社跡

天児屋川分岐を過ぎ、西河内川(鍋ヶ谷渓谷)沿いを進むと直ぐのところに在る。

この谷の上流の川床に大小12ヶの鍋の底のような穴が有り、その穴に触れると神罰が有ると言われた。その神罰とは雷にうたれたり大洪水を被るというところからいつしか雨乞いの神様として信仰を集め、旱魃の年には播州一円はもとより美作因幡あたりからも人々が詣でた。大正6年に西河内の中野に移された(現地説明板より要約)。

ラドンの泉

鍋ヶ谷渓谷沿いを、ちくさ高原まで登るとスキー場やラドンの泉がある。

さらに1kmほど進むと、岡山との県境の峰越(みそぎ)峠。

~季節は変わり、冬~

千種川支流の一つ、天児屋川の源流を目指した。

天児屋鉄山遺跡

天児屋川沿いにある、千種鉄のたたら遺跡。かつての勘定場、炭小屋、高殿の跡などが残る。

隣接しているたたらの里学習館では、古代製鉄の歴史を学ぶ事が出来る。

~源流域~

天児屋川を上流へと進めば、川沿いに鉄穴(かんな)流し跡がある。

人工の水路を作り、川の水流を利用して切り崩した土砂から砂鉄を分離していた。大量の土砂が流れ下流への影響が大きい為、作業は晩秋から春の半年に限定された。これ等の土砂が下流にながれ堆積して、赤穂デルタを形成した。

橋台跡

石垣が橋台で、数年前は木の板が渡されていた。

千種川源流域には、兵庫県を南流する川にしては珍しく、天然の岩魚が棲んでいる。

以前釣った岩魚

標高を上げると共に、雪がぱらついてきた。

天児屋川、源流の碑

瀬戸内海まで約72kmとある。

江波峠

源流の碑のさらに上流にある播因国境の峠。

姫路と鳥取を繋ぐ、旧因幡街道が通っていた。

鳥取側の峠道

折角なので鳥取側へ降り、大通峠経由で帰った。

【参考】

BanCul 2005年夏 千種川ものがたり

赤穂市立有年考古館HP

他

BanCul 2002年夏 市川ものがたり

BanCul 2003年夏 揖保川ものがたり

BanCul 2004年夏 加古川ものがたり

BanCul 2006年夏 夢前川ものがたり

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます