行程

2022年3月9日(水) 曇り/晴れ

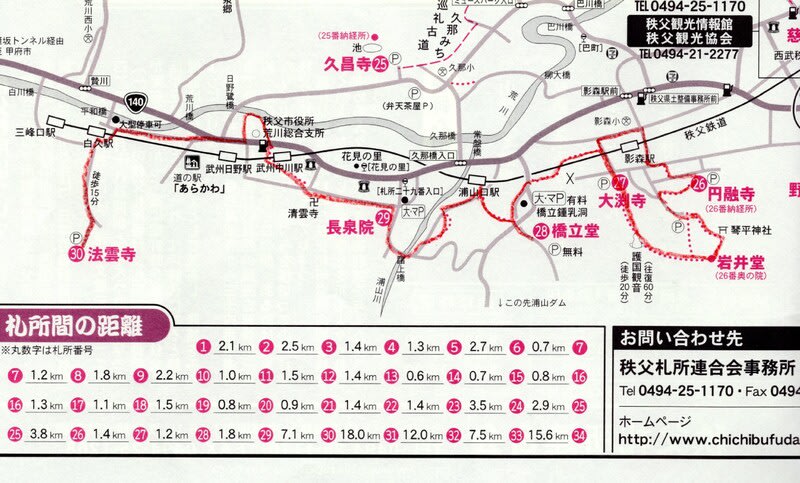

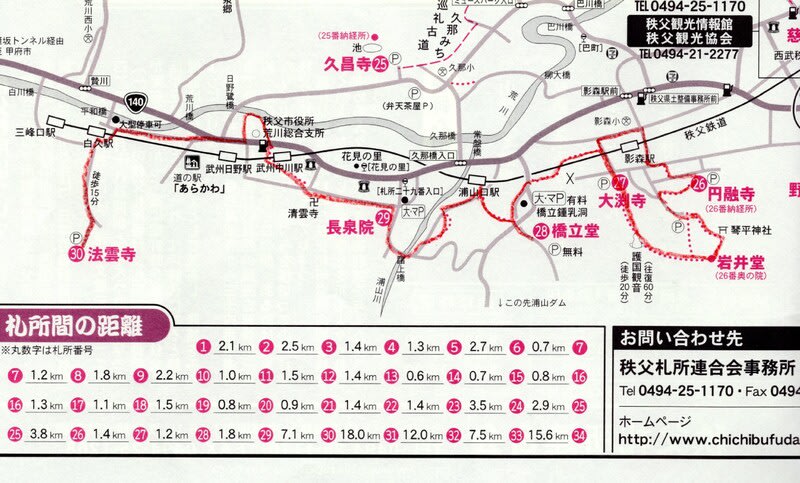

自宅5:50==56km==7:50札所26番円融寺08:08----08:34岩井堂08:38----08:55護国観音09:03----09:06札所27番大渕寺09:23----09:45札所28番 橋立堂10:09----10:16浦山口駅10:16----10:35札所29番 長泉院10:53----11:28武州中川駅11:28----12:03武州日野駅12:03----12:20あらかわ道の駅12:50----13:22白久駅13:22----13:39札所30番法雲寺13:57----14:10白久駅14:26===310円===14:41影森駅----14:49札所26番円融寺==56km==17:15自宅

(走行距離112km、徒歩18.8km +520m -470m)

秩父巡礼は出来るだけ順番に歩いて廻るよう心がけている

本日は26番札所に車を置かせて頂き30番札所まで残っている江戸巡礼古道を歩き秩父鉄道を使い26番札所に戻る行程

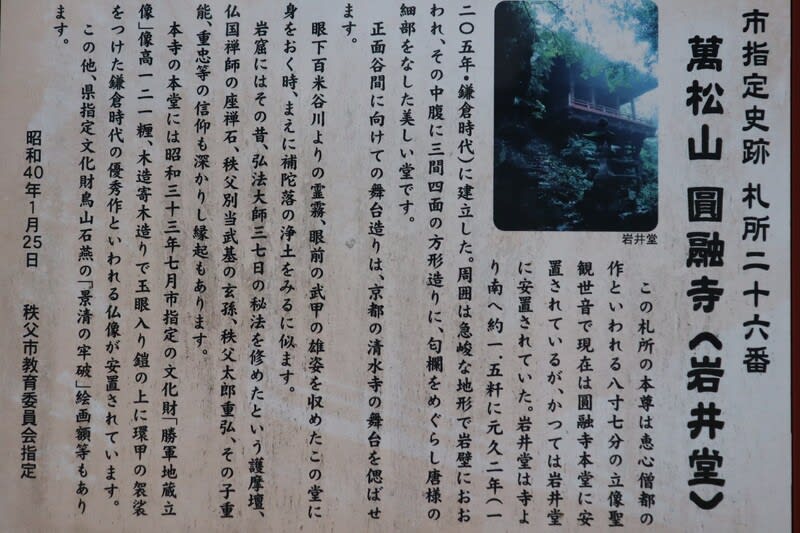

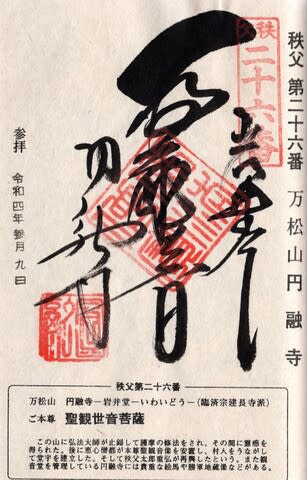

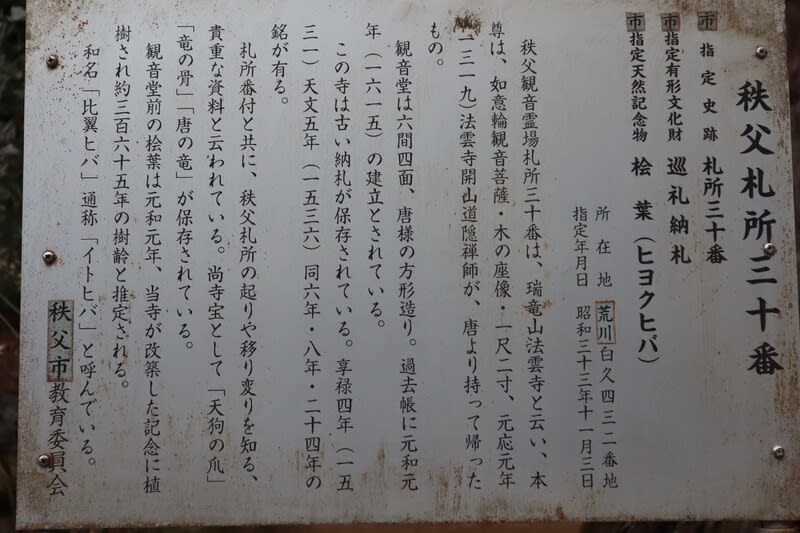

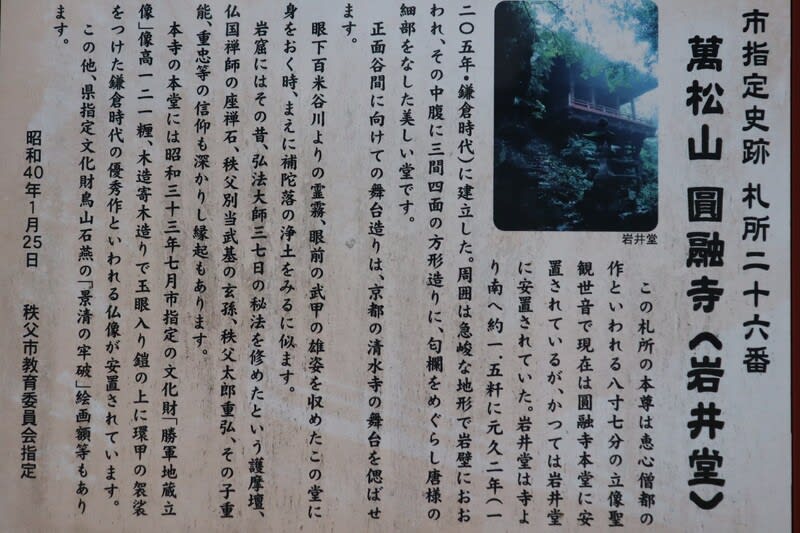

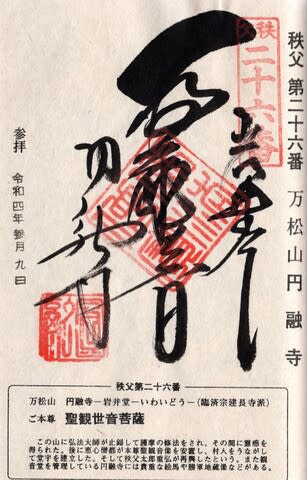

【26番札所 臨在宗 万松山円融寺(ばんしょうざん えんゆうじ)】本尊 聖観音

・秩父市下影森348

奥の院「岩井堂」が26番札所

円融寺は岩井堂の別当(事務を取扱い)だが本尊などはこの本堂に保管されいる

本来ならお参りを済ませ御朱印を頂くのだが

ここで御朱印をいただき、岩井堂へ向かう

江戸巡礼古道を進むと昭和電工の敷地に出る

昭和電工の正門受付で入場を告げ中に入る

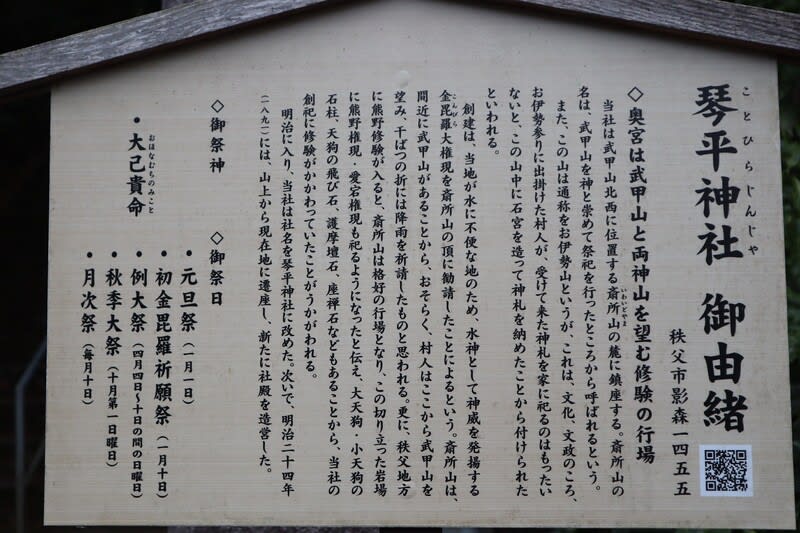

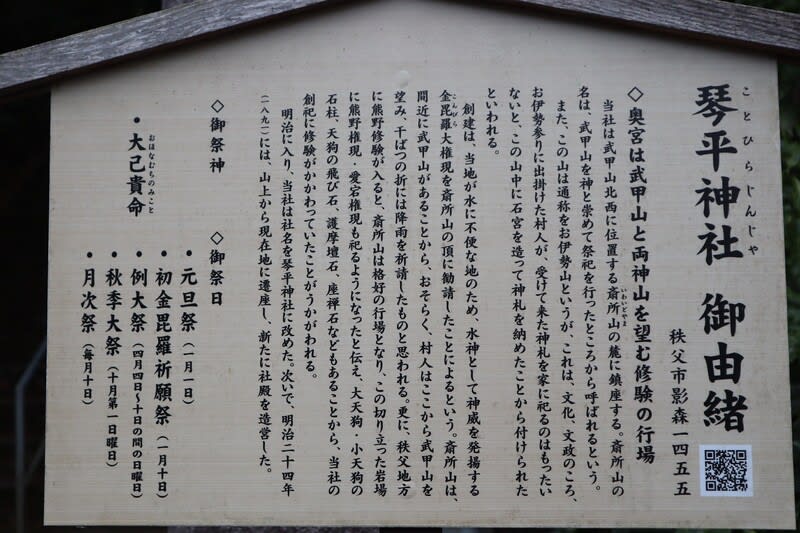

工場敷地を抜けると金毘羅神社がある

琴平神社と道を挟んで聖徳太子と二宮尊徳を祀った太子堂があり、間の道を登る

「みぎ26番道」「岩井堂入口」と刻まれた石標

この奥に両側に石仏が配された急な石段

数えなかったが300段以上あるそうだ

地蔵尊や優しい顔の石仏などがある

石灯籠には「金毘羅大権現」と刻まれている

岩に張り付くように建てられた岩井堂

くすんだ色になってしまっているが塗りたては赤と黒の対比が美しかっただろう

扁額には「正観世音」 花模様彫刻の桟唐戸

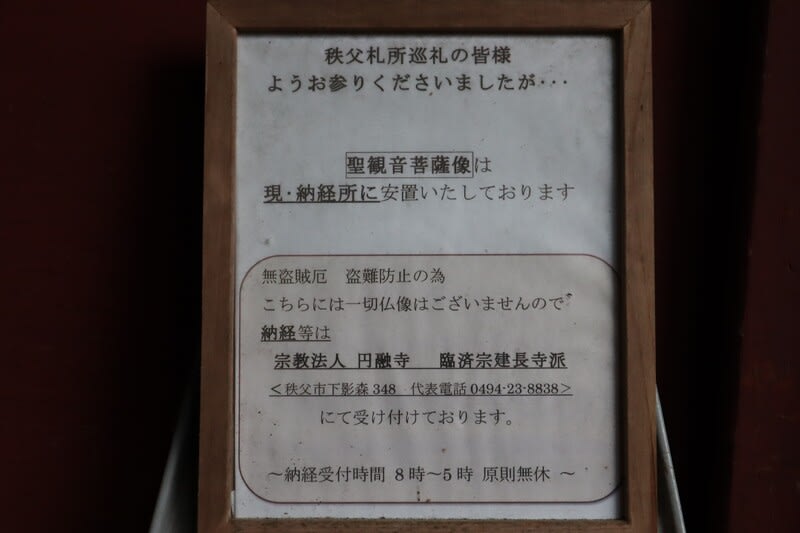

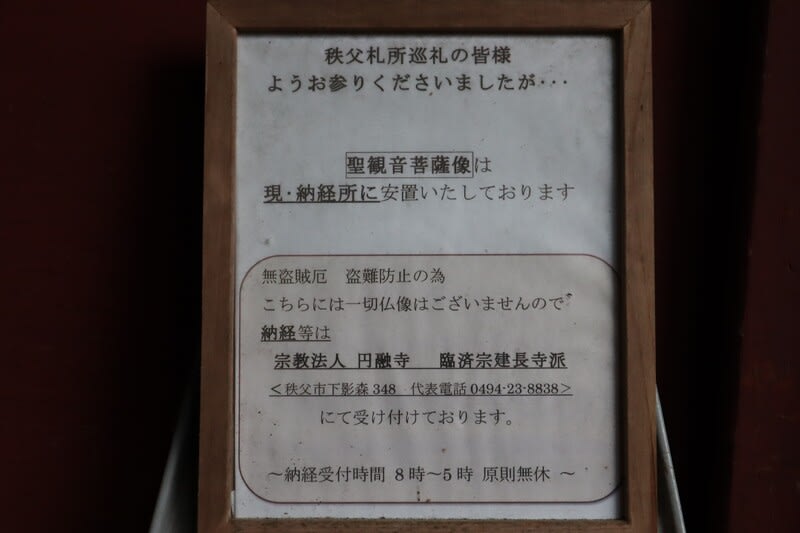

本尊などは円融寺にあると告げる表示

岩井堂の中には何も無い様だ

岩井堂裏の岩窟の石仏と石塔、閻魔大王が目立つ

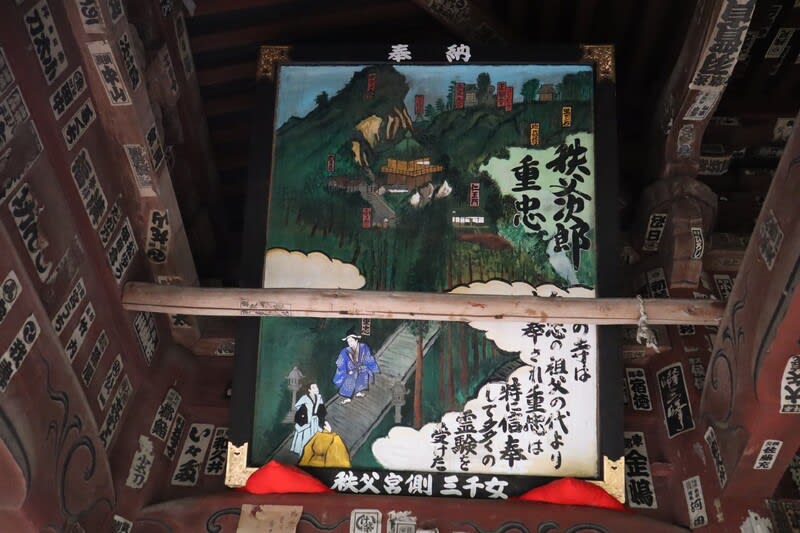

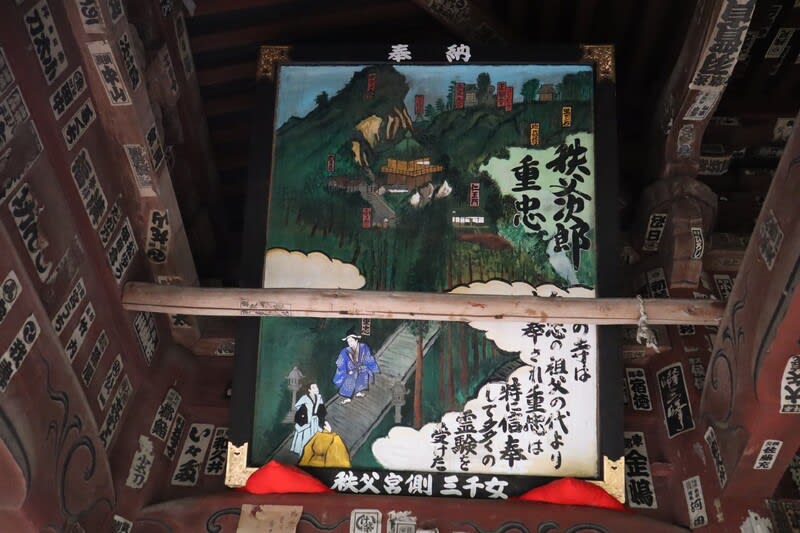

観音霊験記

「この寺は重忠の祖父の代より信奉され重忠は特に信奉して多くの霊験を受けた」

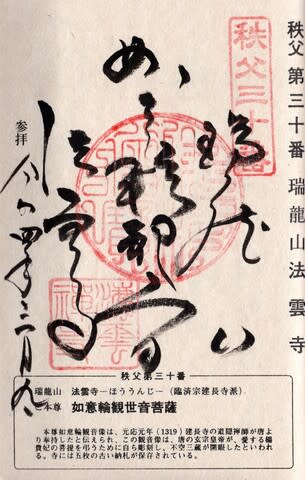

御朱印

岩井堂の後ろを登ると、鋳造の観音像や武甲山や両神山を拝む修験堂があるそうだが

調査不足で下山してしまった

大渕寺へ向かう琴平ハイキングコースを歩くと

「平成31年4月 熊野修験」と書かれた札が納められた祠があった

新しい御幣や供物もあがっており

今も修験道に利用されている道なののだろう

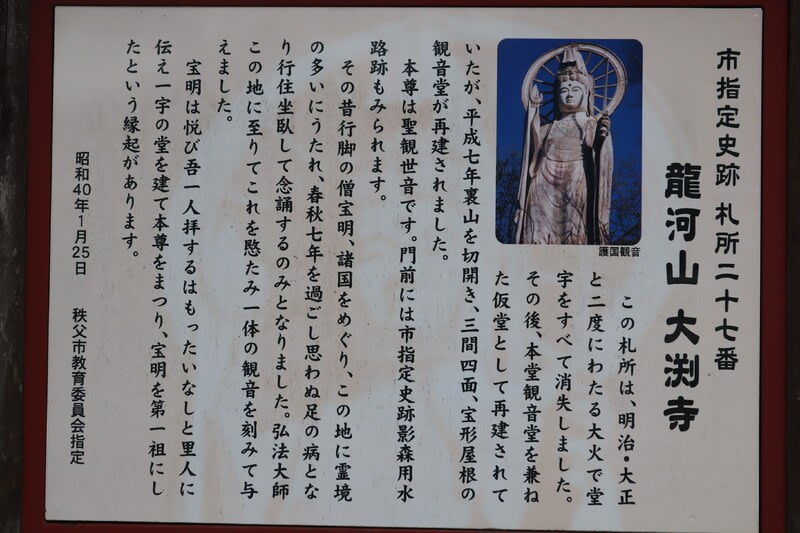

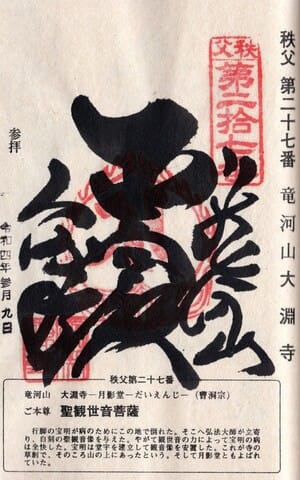

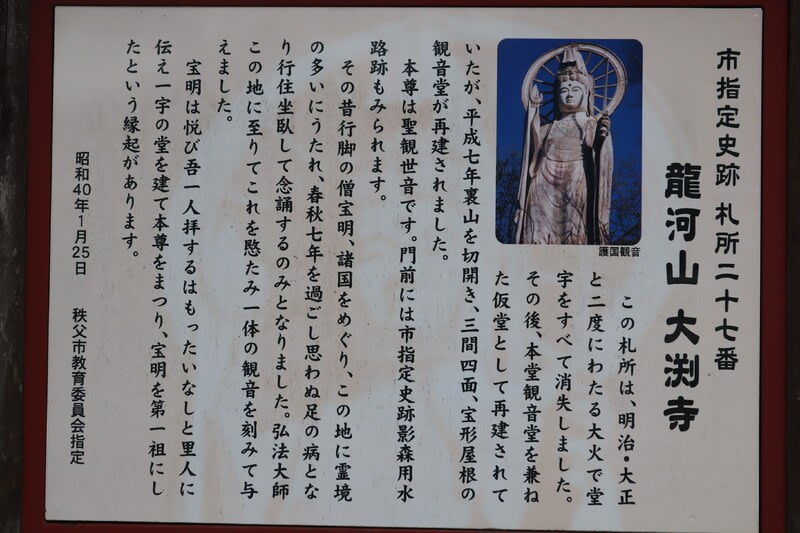

【27札所 曹洞宗 竜河山大渕寺(りゅうがさん だいえんじ)】本尊 聖観音

・秩父市上影森411

大渕寺手前の丘の上に大きな観音像がある

護国観音だ、高さ約15mで大船観音・高崎観音と並ぶ関東三大観音だそうだ

「昭和11年開眼」と「昭和58年修理」の石碑があり

斜面に壊れたサーチライトの様なモノが放置されており

嘗てはライトアップもされていたようだ

観音像から秩父市街が一望出来る

尾根が終わった所が大渕寺

眼下に月影堂(観音堂)と本堂が見える

ツイン不動明王?

月影堂(観音堂)

平成8年に再建された新しい御堂だがこじんまりして美しい

以前は高台にあり御堂から月が良く見えたそうな

下から見上げると月影堂の上に護国観音が見えるようになっている

延命水

後ろの立て看板によると「この水を飲むと33月長生きできる」という

本堂

増上寺の石塔と本堂

石塔には「28」の白ペンキ

境内にはシダレザクラが数多くあり3月下旬が見頃だそうだ

山門から直線上に護国観音が見える

観音霊験記

「昔、行脚の僧宝明は諸国を巡り此の地が霊場の多いのにうたれ春秋七年過ごし思わぬ足の病となり弘法大師の此の地に至ってこれを見、一体の観音様を刻みて与えました。宝明は悦び吾一人拝するのはもったいなしと里人に伝え一宇の堂と建て本尊を祀り宝明を第一祖にした」

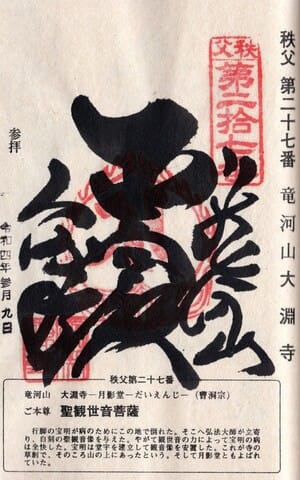

御朱印

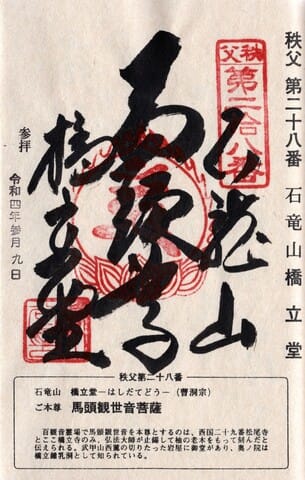

【28札所 曹洞宗 石龍山橋立堂(せきりゅうざん はしだてどう)】本尊 馬頭観音

・秩父市上影森675

27番大渕寺から秩父鉄道沿いに歩き、鉄道を潜り山手へ登ると28番橋立堂

二人のご婦人が掃除をしていた

12月~2月まで御朱印は27番大渕寺で受けるそうだが今は3月

声を掛けると左のご婦人が御朱印を書いてくれた

高さ80mの石灰岩の岸壁の下に建つのが橋立堂

左の納経所は橋立鍾乳洞の入口でもある

この岸壁は武甲山の西尾根の末端にあたる

鍾乳洞が奥の院で縄文人時代の住居跡でもあるそうだ

扁額は「馬頭殿」

絵馬に描かれているのはもちろん馬、これが本当の絵馬か?

本堂に向かって右手前にある馬堂

馬堂の馬の像 左甚五郎作と伝えられている

場内には蕎麦屋やカフェも併設されているが

訪問時には営業していなかった

観音霊験記

「此の寺に一度上げし燈明の功徳によりて地獄に落ちず、大蛇に転ぜられ然れども此の地に悪龍出て人馬を喰ふので村民此の堂に祈念したれば御堂の内より観音の化身白馬となりて出現、以来此の地平穏となる」

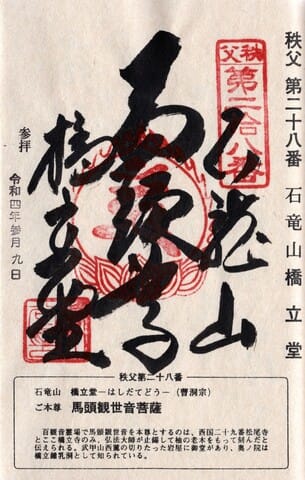

御朱印

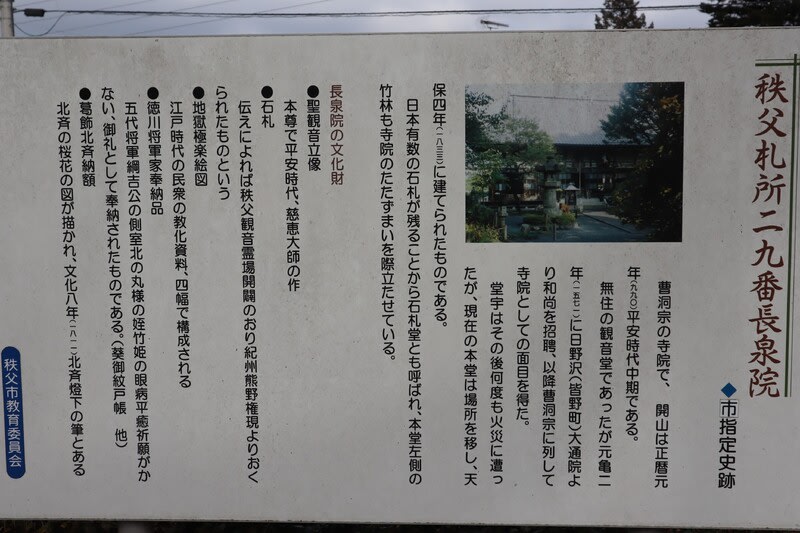

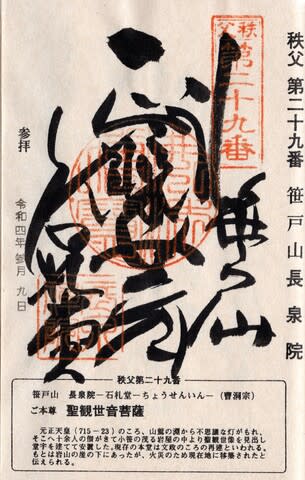

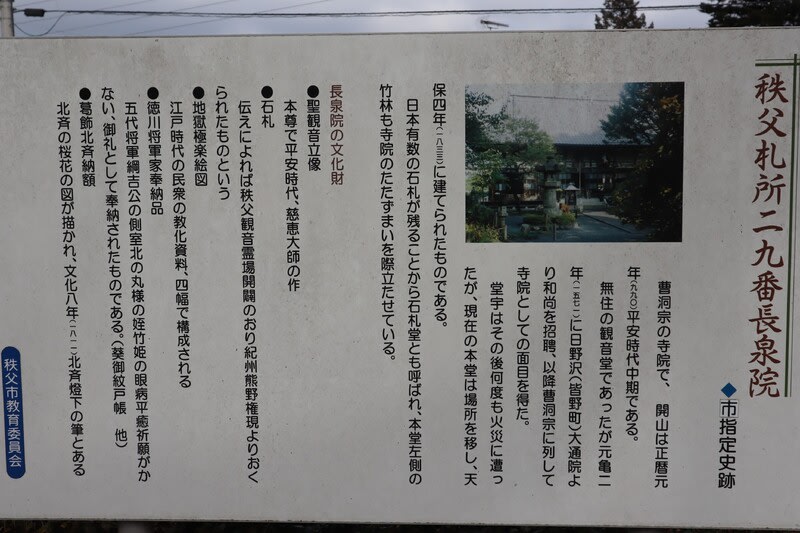

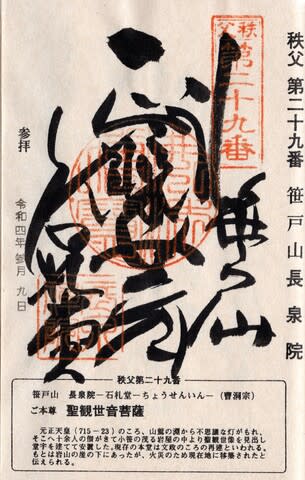

【29札所 曹洞宗 笹戸山長泉院(ささどやま ちょうせんいん)】本尊 聖観音

・秩父市荒川上田野557

橋立堂から車道を少し戻り、小道を左に降りていくのだが

反対方向へ暫く歩いて間違いに気付き引き返した

納経所で道を聞いたとき解りやすい道だと教えられたのだが間違えてしまった

杉林の中を行くと

秩父鉄道の浦山口駅にでる

ここを左へ

前方の浦山川にかかる諸上橋を渡る

後ろは浦山ダム

大きな枝垂れ桜門前にある29番長泉院だ

「よみがえりの一本桜」と呼ばれている

納経所で見頃を聞くと、東京でソメイヨシノが咲く頃が見頃だそうだ

年により違うが3月下旬から4月上旬だろうか

門前の延命地蔵と石標

左の石標には「笹戸山長泉禅寺」「笹戸山石札道場」

解説版には日本有数の石札が残り、本堂は石札堂とも呼ばれるとある

桜は未だだが白梅の古木が花盛り

中に入ると綺麗な枯山水

枯山水の中に「豊川稲荷」

咲き始めた枝垂れ桜と豊川稲荷

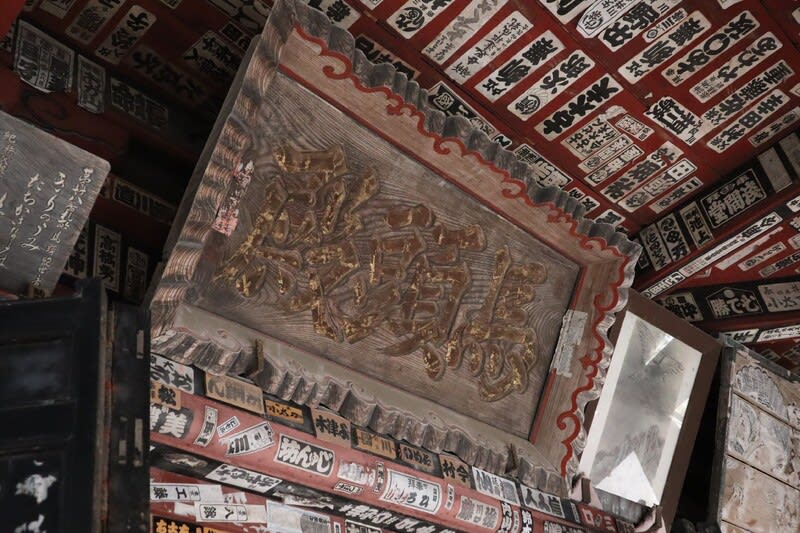

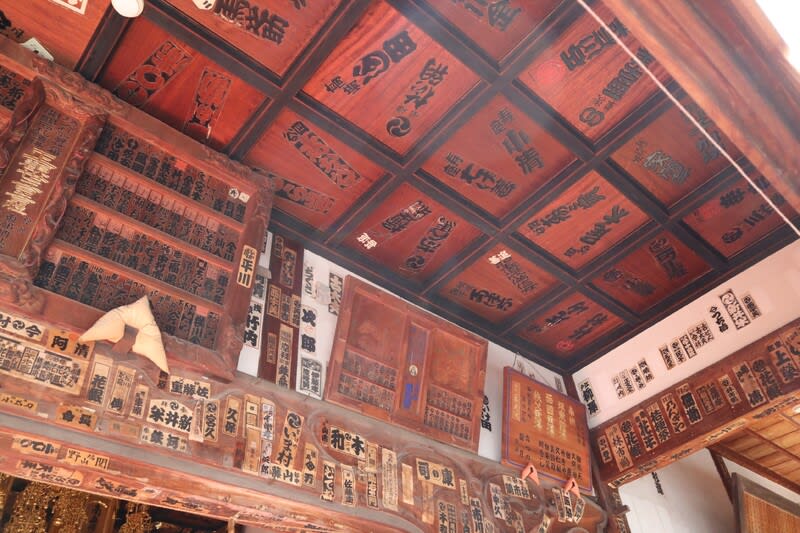

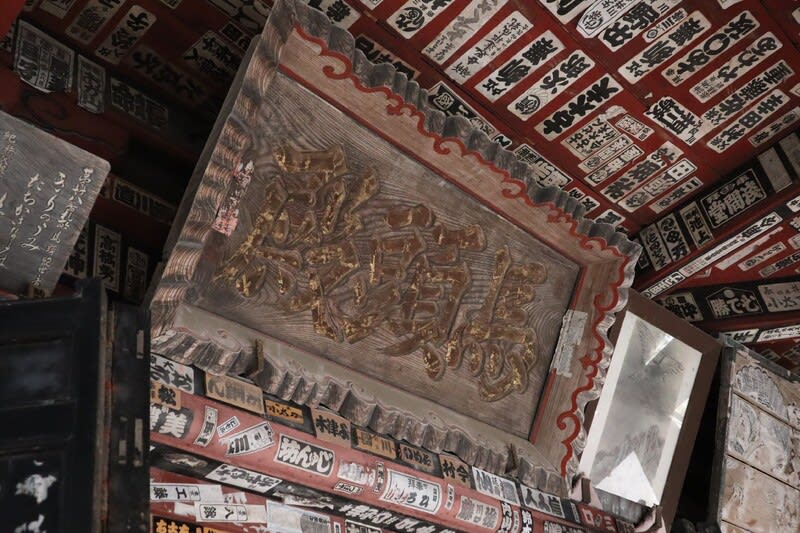

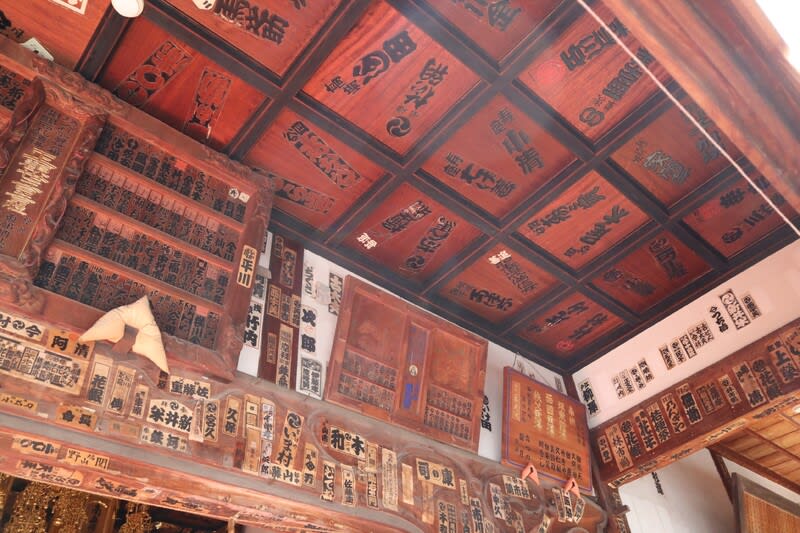

本堂(観音堂 石札堂)

本堂縁側にお賓頭盧様 左の石は人の顔の様にも見える?

扁額は「観世音」

中も外も無数の千社札

自棄になったのか、千社札を奨励しているのか

天井には千社札が描かれている

秋葉堂

#神仏集合の秋葉大権現は火伏・火除けの神様

庭に咲くフクジュソウ

観音霊験記

「淵より龍女現れ龍燈を捧げ十余人の巡礼を案内し岩の中より聖観音像を見出し御堂を建てて安置せられた」

御朱印

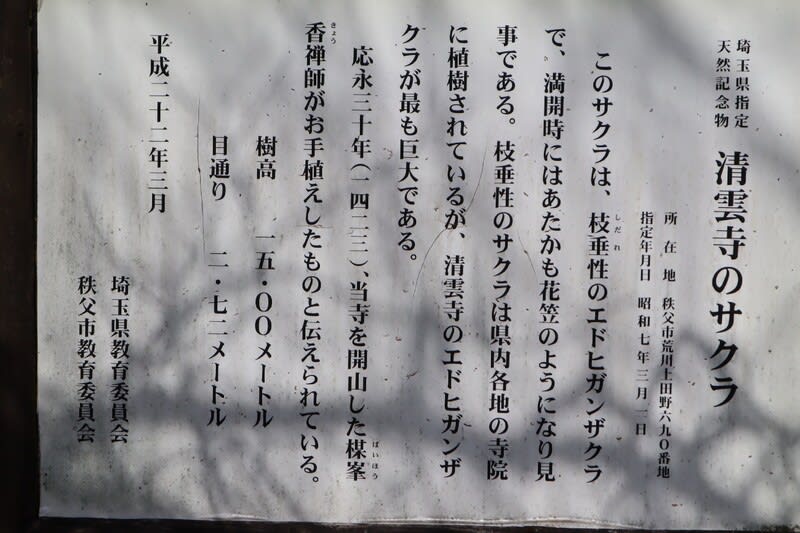

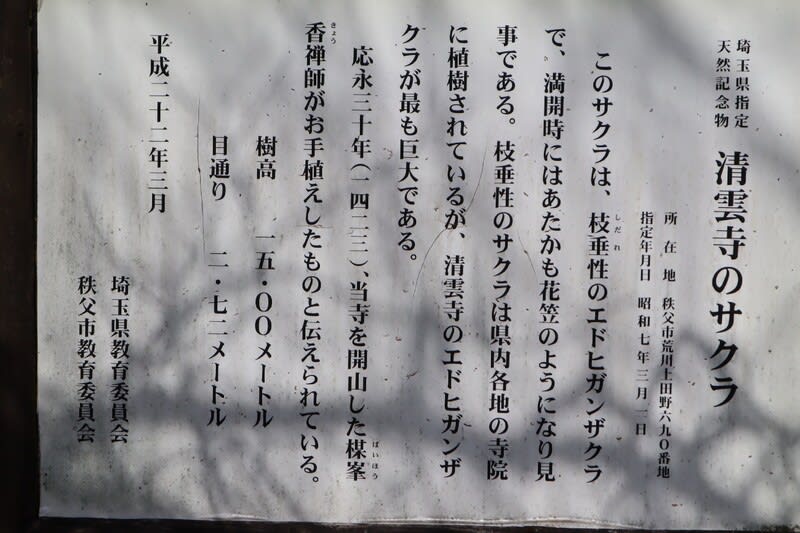

【番外 臨済宗 岩松山 青雲寺】

29番長泉院から30番法雲寺までは約7km

途中、枝垂れ桜で有名な青雲寺に寄った

ここにも増上寺の石灯籠

樹齢600年のシダレザクラ 見頃にはライトアップもされる

【番外 千手観音堂】

青雲寺から更に進むと、堂宇前に土俵がある千手観音堂

露天の土俵は荒れたいたが縁日には整備されるのだろう

#千手観音信願相撲:毎年8月16日船川地区の千手観音様縁日に行われ、身体健康の願をかけ、相撲を奉納するもので、一つの取組みを二番行い、行司は軍配を上げるが最初に勝ったほうが次には負ける勝負なしの取組み。(秩父観光ナビ)

天井には相撲48手の画

【道中の芭蕉句碑や御堂】

江戸巡礼古道を武州中川駅横の踏切を渡り

荒川東小学校脇から国道140号を横切り荒川方面に下ると芭蕉の句碑

句碑の先に荒川支流を渡る場所があったが橋は壊れ

川の水深もあるので渡渉を断念し国道140号へ戻った

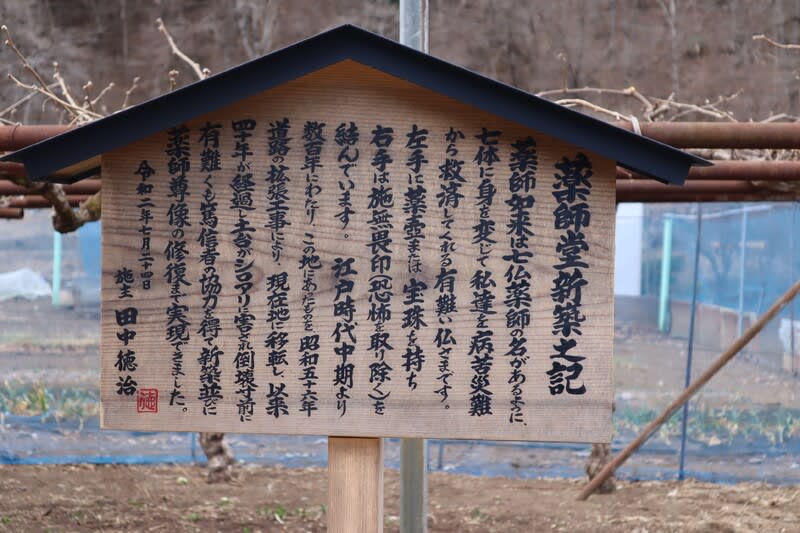

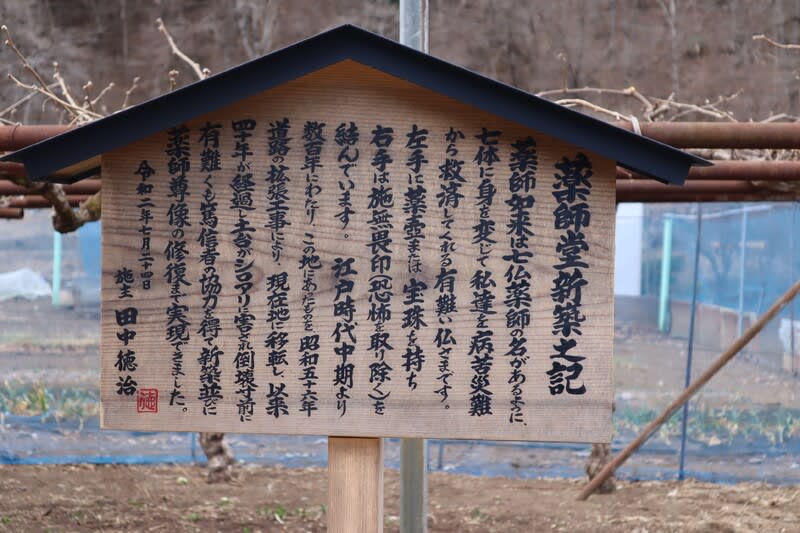

薬師堂

秩父鉄道の鉄橋 後ろには武甲山か?

「道の駅 あらかわ」で昼食

焼き豚丼 700円

添えられたギョウジャニンニクの入った醤油が美味しかった

西側から見た武甲山?

道の駅から江戸巡礼古道に出たところの延命寺像尊

地元有志で建てられた新築の薬師堂

こちらの薬師堂は廃屋同然、誰も管理してないのだろうか

中を覗くと仏像も無い、空の御堂

白久駅で帰りの電車を確認し30番法雲寺へ向かう

登り口のお稲荷さん

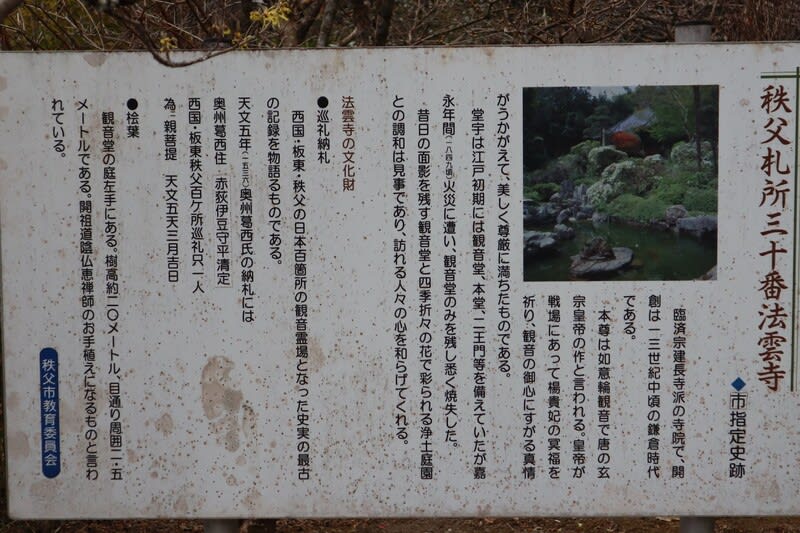

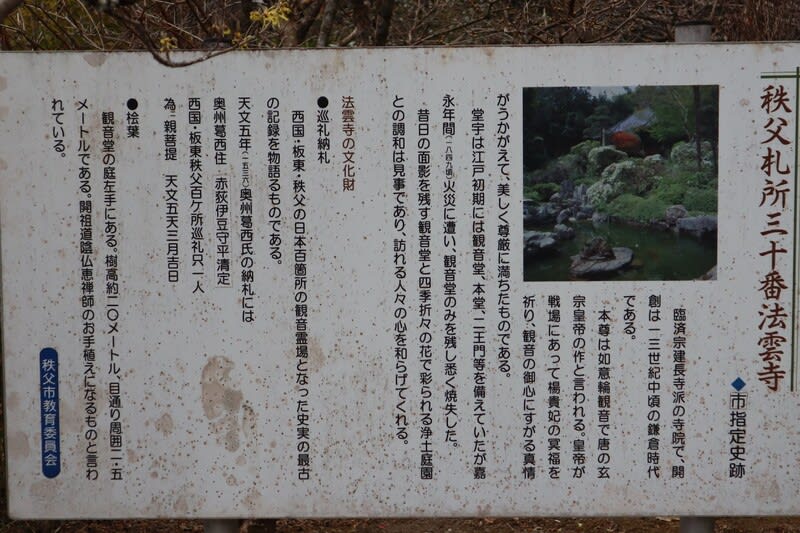

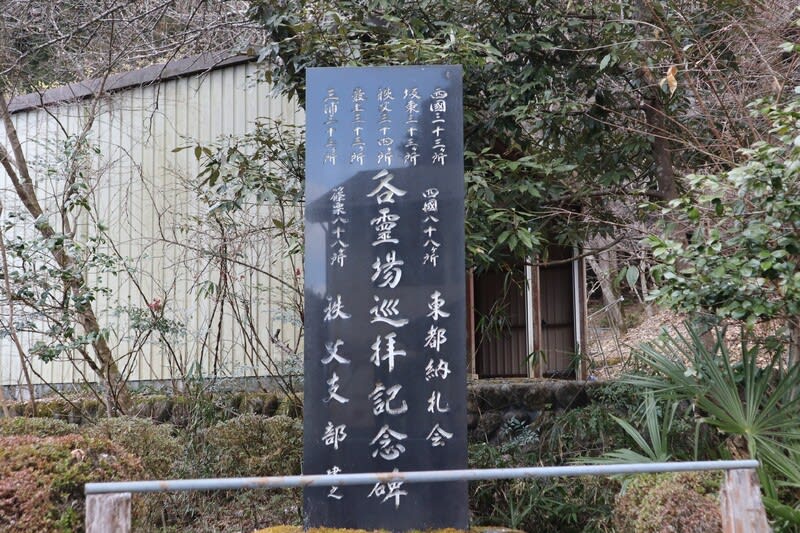

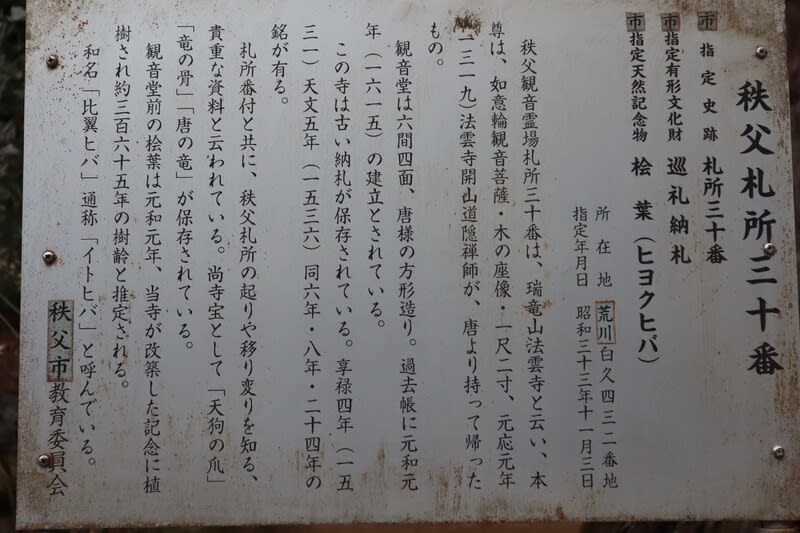

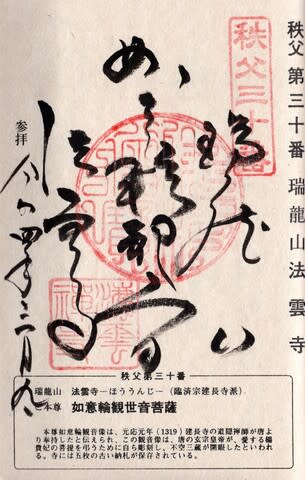

【30札所 臨済宗 瑞龍山法雲寺(ずいりゅうさん ほううんじ)】本尊 如意輪観音

・秩父市荒川白久432

白久駅から坂道を登ること20分ひと汗かいたころ法雲寺に着いた

庭の綺麗なお寺だ

庭園は四季折々の花で彩られるとある

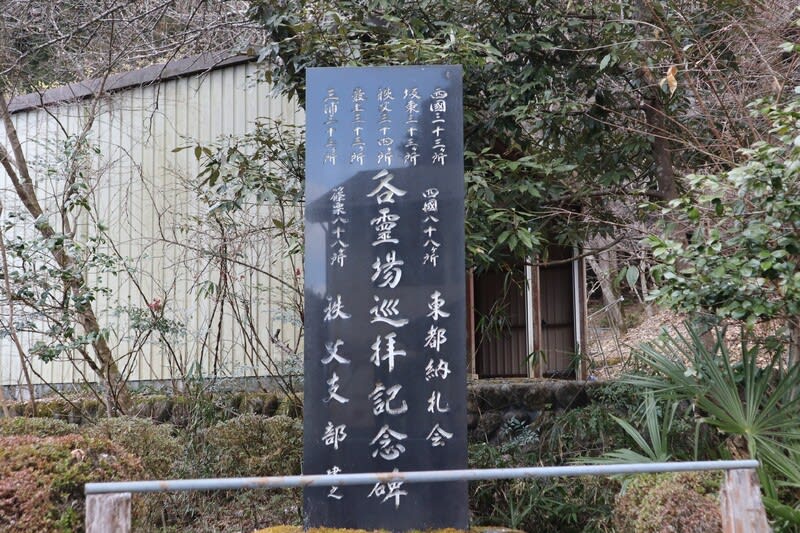

百観音(西国33・東国33・秩父34)の他に最上33、三浦33、篠栗88なんてのもある様だ

篠栗88?(福岡県篠栗町にあるそうだ)

石段上のこじんまりした朱塗りの観音堂

鼻柱には獏や獅子の彫り物

本堂左手のガラス越しに展示された「龍の骨」

楊貴妃の鏡

昭和の見世物小屋の風情もあるが

天門4年(1535年)の納札は

室町時代には既に西国・坂東・秩父の百観音霊場があったことを示す最古の資料

延命観音

お庭と本堂

#浄土庭園:池泉を中心にハスなどを植えて西方極楽浄土を表現しようとしたもの。

宇治の平等院庭園,平泉の毛越寺庭園が代表的。

本堂周りの石仏

樹齢370年の桧葉(ヒヨクヒバ・イトヒバ)

観音霊験記

「霊鏡の因縁によりこの寺に楊貴妃観音が祀られた」

楊貴妃の絵馬

御朱印

白久駅近くまで戻る途中小高い所に「双体道祖神」が祀ってあったので寄って見た

摩耗して良くわからないが左に男神、右に女神

秩父鉄道白久駅から影森駅へ

電車の内外はアニメのキャラクター一色

影森駅から26番円融寺へと歩いて戻る

朝の内は雲っていたがすっか晴れわたり武甲山が良く見えた

帰りに市内の和菓子屋で名物秩父餅を買って帰った

自然や伝統文化豊かな秩父を充分味わうことの出来た一日だった

先日とは反対の荒川右岸側を歩きました

歩いた江戸巡礼古道は所々途切れ荒れているところもあり

武甲山の西側の尾根筋や山裾を歩くチョッとした山歩き

各お寺とも大きなシダレザクラや四季折々の花が楽しめる庭があり

3月下旬の桜の季節に訪れれば良かったとも思いましたが

花粉症が発症してしまいこれからが思いやられます

平坦な御寺巡りと思っていましたが以外にハード

腰痛も再発してしまった今日この頃です

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

2022年3月9日(水) 曇り/晴れ

自宅5:50==56km==7:50札所26番円融寺08:08----08:34岩井堂08:38----08:55護国観音09:03----09:06札所27番大渕寺09:23----09:45札所28番 橋立堂10:09----10:16浦山口駅10:16----10:35札所29番 長泉院10:53----11:28武州中川駅11:28----12:03武州日野駅12:03----12:20あらかわ道の駅12:50----13:22白久駅13:22----13:39札所30番法雲寺13:57----14:10白久駅14:26===310円===14:41影森駅----14:49札所26番円融寺==56km==17:15自宅

(走行距離112km、徒歩18.8km +520m -470m)

秩父巡礼は出来るだけ順番に歩いて廻るよう心がけている

本日は26番札所に車を置かせて頂き30番札所まで残っている江戸巡礼古道を歩き秩父鉄道を使い26番札所に戻る行程

【26番札所 臨在宗 万松山円融寺(ばんしょうざん えんゆうじ)】本尊 聖観音

・秩父市下影森348

奥の院「岩井堂」が26番札所

円融寺は岩井堂の別当(事務を取扱い)だが本尊などはこの本堂に保管されいる

本来ならお参りを済ませ御朱印を頂くのだが

ここで御朱印をいただき、岩井堂へ向かう

江戸巡礼古道を進むと昭和電工の敷地に出る

昭和電工の正門受付で入場を告げ中に入る

工場敷地を抜けると金毘羅神社がある

琴平神社と道を挟んで聖徳太子と二宮尊徳を祀った太子堂があり、間の道を登る

「みぎ26番道」「岩井堂入口」と刻まれた石標

この奥に両側に石仏が配された急な石段

数えなかったが300段以上あるそうだ

地蔵尊や優しい顔の石仏などがある

石灯籠には「金毘羅大権現」と刻まれている

岩に張り付くように建てられた岩井堂

くすんだ色になってしまっているが塗りたては赤と黒の対比が美しかっただろう

扁額には「正観世音」 花模様彫刻の桟唐戸

本尊などは円融寺にあると告げる表示

岩井堂の中には何も無い様だ

岩井堂裏の岩窟の石仏と石塔、閻魔大王が目立つ

観音霊験記

「この寺は重忠の祖父の代より信奉され重忠は特に信奉して多くの霊験を受けた」

御朱印

岩井堂の後ろを登ると、鋳造の観音像や武甲山や両神山を拝む修験堂があるそうだが

調査不足で下山してしまった

大渕寺へ向かう琴平ハイキングコースを歩くと

「平成31年4月 熊野修験」と書かれた札が納められた祠があった

新しい御幣や供物もあがっており

今も修験道に利用されている道なののだろう

【27札所 曹洞宗 竜河山大渕寺(りゅうがさん だいえんじ)】本尊 聖観音

・秩父市上影森411

大渕寺手前の丘の上に大きな観音像がある

護国観音だ、高さ約15mで大船観音・高崎観音と並ぶ関東三大観音だそうだ

「昭和11年開眼」と「昭和58年修理」の石碑があり

斜面に壊れたサーチライトの様なモノが放置されており

嘗てはライトアップもされていたようだ

観音像から秩父市街が一望出来る

尾根が終わった所が大渕寺

眼下に月影堂(観音堂)と本堂が見える

ツイン不動明王?

月影堂(観音堂)

平成8年に再建された新しい御堂だがこじんまりして美しい

以前は高台にあり御堂から月が良く見えたそうな

下から見上げると月影堂の上に護国観音が見えるようになっている

延命水

後ろの立て看板によると「この水を飲むと33月長生きできる」という

本堂

増上寺の石塔と本堂

石塔には「28」の白ペンキ

境内にはシダレザクラが数多くあり3月下旬が見頃だそうだ

山門から直線上に護国観音が見える

観音霊験記

「昔、行脚の僧宝明は諸国を巡り此の地が霊場の多いのにうたれ春秋七年過ごし思わぬ足の病となり弘法大師の此の地に至ってこれを見、一体の観音様を刻みて与えました。宝明は悦び吾一人拝するのはもったいなしと里人に伝え一宇の堂と建て本尊を祀り宝明を第一祖にした」

御朱印

【28札所 曹洞宗 石龍山橋立堂(せきりゅうざん はしだてどう)】本尊 馬頭観音

・秩父市上影森675

27番大渕寺から秩父鉄道沿いに歩き、鉄道を潜り山手へ登ると28番橋立堂

二人のご婦人が掃除をしていた

12月~2月まで御朱印は27番大渕寺で受けるそうだが今は3月

声を掛けると左のご婦人が御朱印を書いてくれた

高さ80mの石灰岩の岸壁の下に建つのが橋立堂

左の納経所は橋立鍾乳洞の入口でもある

この岸壁は武甲山の西尾根の末端にあたる

鍾乳洞が奥の院で縄文人時代の住居跡でもあるそうだ

扁額は「馬頭殿」

絵馬に描かれているのはもちろん馬、これが本当の絵馬か?

本堂に向かって右手前にある馬堂

馬堂の馬の像 左甚五郎作と伝えられている

場内には蕎麦屋やカフェも併設されているが

訪問時には営業していなかった

観音霊験記

「此の寺に一度上げし燈明の功徳によりて地獄に落ちず、大蛇に転ぜられ然れども此の地に悪龍出て人馬を喰ふので村民此の堂に祈念したれば御堂の内より観音の化身白馬となりて出現、以来此の地平穏となる」

御朱印

【29札所 曹洞宗 笹戸山長泉院(ささどやま ちょうせんいん)】本尊 聖観音

・秩父市荒川上田野557

橋立堂から車道を少し戻り、小道を左に降りていくのだが

反対方向へ暫く歩いて間違いに気付き引き返した

納経所で道を聞いたとき解りやすい道だと教えられたのだが間違えてしまった

杉林の中を行くと

秩父鉄道の浦山口駅にでる

ここを左へ

前方の浦山川にかかる諸上橋を渡る

後ろは浦山ダム

大きな枝垂れ桜門前にある29番長泉院だ

「よみがえりの一本桜」と呼ばれている

納経所で見頃を聞くと、東京でソメイヨシノが咲く頃が見頃だそうだ

年により違うが3月下旬から4月上旬だろうか

門前の延命地蔵と石標

左の石標には「笹戸山長泉禅寺」「笹戸山石札道場」

解説版には日本有数の石札が残り、本堂は石札堂とも呼ばれるとある

桜は未だだが白梅の古木が花盛り

中に入ると綺麗な枯山水

枯山水の中に「豊川稲荷」

咲き始めた枝垂れ桜と豊川稲荷

本堂(観音堂 石札堂)

本堂縁側にお賓頭盧様 左の石は人の顔の様にも見える?

扁額は「観世音」

中も外も無数の千社札

自棄になったのか、千社札を奨励しているのか

天井には千社札が描かれている

秋葉堂

#神仏集合の秋葉大権現は火伏・火除けの神様

庭に咲くフクジュソウ

観音霊験記

「淵より龍女現れ龍燈を捧げ十余人の巡礼を案内し岩の中より聖観音像を見出し御堂を建てて安置せられた」

御朱印

【番外 臨済宗 岩松山 青雲寺】

29番長泉院から30番法雲寺までは約7km

途中、枝垂れ桜で有名な青雲寺に寄った

ここにも増上寺の石灯籠

樹齢600年のシダレザクラ 見頃にはライトアップもされる

【番外 千手観音堂】

青雲寺から更に進むと、堂宇前に土俵がある千手観音堂

露天の土俵は荒れたいたが縁日には整備されるのだろう

#千手観音信願相撲:毎年8月16日船川地区の千手観音様縁日に行われ、身体健康の願をかけ、相撲を奉納するもので、一つの取組みを二番行い、行司は軍配を上げるが最初に勝ったほうが次には負ける勝負なしの取組み。(秩父観光ナビ)

天井には相撲48手の画

【道中の芭蕉句碑や御堂】

江戸巡礼古道を武州中川駅横の踏切を渡り

荒川東小学校脇から国道140号を横切り荒川方面に下ると芭蕉の句碑

句碑の先に荒川支流を渡る場所があったが橋は壊れ

川の水深もあるので渡渉を断念し国道140号へ戻った

薬師堂

秩父鉄道の鉄橋 後ろには武甲山か?

「道の駅 あらかわ」で昼食

焼き豚丼 700円

添えられたギョウジャニンニクの入った醤油が美味しかった

西側から見た武甲山?

道の駅から江戸巡礼古道に出たところの延命寺像尊

地元有志で建てられた新築の薬師堂

こちらの薬師堂は廃屋同然、誰も管理してないのだろうか

中を覗くと仏像も無い、空の御堂

白久駅で帰りの電車を確認し30番法雲寺へ向かう

登り口のお稲荷さん

【30札所 臨済宗 瑞龍山法雲寺(ずいりゅうさん ほううんじ)】本尊 如意輪観音

・秩父市荒川白久432

白久駅から坂道を登ること20分ひと汗かいたころ法雲寺に着いた

庭の綺麗なお寺だ

庭園は四季折々の花で彩られるとある

百観音(西国33・東国33・秩父34)の他に最上33、三浦33、篠栗88なんてのもある様だ

篠栗88?(福岡県篠栗町にあるそうだ)

石段上のこじんまりした朱塗りの観音堂

鼻柱には獏や獅子の彫り物

本堂左手のガラス越しに展示された「龍の骨」

楊貴妃の鏡

昭和の見世物小屋の風情もあるが

天門4年(1535年)の納札は

室町時代には既に西国・坂東・秩父の百観音霊場があったことを示す最古の資料

延命観音

お庭と本堂

#浄土庭園:池泉を中心にハスなどを植えて西方極楽浄土を表現しようとしたもの。

宇治の平等院庭園,平泉の毛越寺庭園が代表的。

本堂周りの石仏

樹齢370年の桧葉(ヒヨクヒバ・イトヒバ)

観音霊験記

「霊鏡の因縁によりこの寺に楊貴妃観音が祀られた」

楊貴妃の絵馬

御朱印

白久駅近くまで戻る途中小高い所に「双体道祖神」が祀ってあったので寄って見た

摩耗して良くわからないが左に男神、右に女神

秩父鉄道白久駅から影森駅へ

電車の内外はアニメのキャラクター一色

影森駅から26番円融寺へと歩いて戻る

朝の内は雲っていたがすっか晴れわたり武甲山が良く見えた

帰りに市内の和菓子屋で名物秩父餅を買って帰った

自然や伝統文化豊かな秩父を充分味わうことの出来た一日だった

先日とは反対の荒川右岸側を歩きました

歩いた江戸巡礼古道は所々途切れ荒れているところもあり

武甲山の西側の尾根筋や山裾を歩くチョッとした山歩き

各お寺とも大きなシダレザクラや四季折々の花が楽しめる庭があり

3月下旬の桜の季節に訪れれば良かったとも思いましたが

花粉症が発症してしまいこれからが思いやられます

平坦な御寺巡りと思っていましたが以外にハード

腰痛も再発してしまった今日この頃です

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます