田中角栄の政治(総理大臣1972~74年)

新全総は1969~1977年、佐藤栄作と田中角栄の自民党安定内閣であった。田中角栄は佐藤総理の信頼を得て的支援を得て、1968年に自由民主党幹事長に就任した。当時は高度経済成長のピーク時であり、田中角栄も国民多数も日本の高度経済成長が永遠に続き、新全総がすべて実現するかのような錯覚に陥っていた。角栄ブーム、角栄総理待望論が日本をおおっていた。

田中角栄は1972年6月に「日本列島改造論」を出版し、新全総の具体的内容を披瀝した。「日本列島・・・」のゴーストライターは誰かは別として、田中角栄の考えそのものが第2次全国総合開発計画である。

1972年7月田中角栄は総理大臣に就任した。就任当初から、開発用地を計画段階で買い占め、計画公表後の値上がりで大きな益を得た。しかし、土地買い占めは田中角栄だけではなく、明治維新以来、日本の政治家多数が行ってきたことである。

高速道路

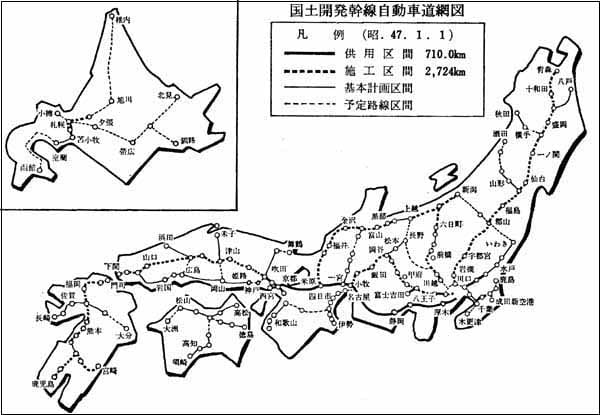

東名高速道路以来、日本の高速道路は有料であり、その収入で次の高速道路を建設した。この有料道路の手法は田中角栄発案といわれる。新幹線(鉄道)は旅客を輸送し、高速道路は大型バス・トラックによる旅客・貨物の輸送が中心になる。本州と四国の間には、鉄道・トラックの通れる巨大架橋が必要になる。

高速道路は地価の安い山岳地帯を通り、大都市からの連絡道路とはインターチェンジで結ばれる。通過予定の山岳地は建設ルート計画公表前にすでに大小のゼネコン・不動産業者に買い占められ、その陰には田中角栄か角栄直系の政治家がいた。地価の上昇による利益、ゼネコンへの工事配分の見返りとしての政治献金が得られ、角栄型(土建型)政治が政治の理想と見られた。

新全総は1969~1977年、佐藤栄作と田中角栄の自民党安定内閣であった。田中角栄は佐藤総理の信頼を得て的支援を得て、1968年に自由民主党幹事長に就任した。当時は高度経済成長のピーク時であり、田中角栄も国民多数も日本の高度経済成長が永遠に続き、新全総がすべて実現するかのような錯覚に陥っていた。角栄ブーム、角栄総理待望論が日本をおおっていた。

田中角栄は1972年6月に「日本列島改造論」を出版し、新全総の具体的内容を披瀝した。「日本列島・・・」のゴーストライターは誰かは別として、田中角栄の考えそのものが第2次全国総合開発計画である。

1972年7月田中角栄は総理大臣に就任した。就任当初から、開発用地を計画段階で買い占め、計画公表後の値上がりで大きな益を得た。しかし、土地買い占めは田中角栄だけではなく、明治維新以来、日本の政治家多数が行ってきたことである。

高速道路

東名高速道路以来、日本の高速道路は有料であり、その収入で次の高速道路を建設した。この有料道路の手法は田中角栄発案といわれる。新幹線(鉄道)は旅客を輸送し、高速道路は大型バス・トラックによる旅客・貨物の輸送が中心になる。本州と四国の間には、鉄道・トラックの通れる巨大架橋が必要になる。

高速道路は地価の安い山岳地帯を通り、大都市からの連絡道路とはインターチェンジで結ばれる。通過予定の山岳地は建設ルート計画公表前にすでに大小のゼネコン・不動産業者に買い占められ、その陰には田中角栄か角栄直系の政治家がいた。地価の上昇による利益、ゼネコンへの工事配分の見返りとしての政治献金が得られ、角栄型(土建型)政治が政治の理想と見られた。

田中角栄型の土建屋政治によって巨利を得たい者、巨利を得た者が、日本列島を鉄とコンクリートでおおい尽くす政治に賛同した。

。

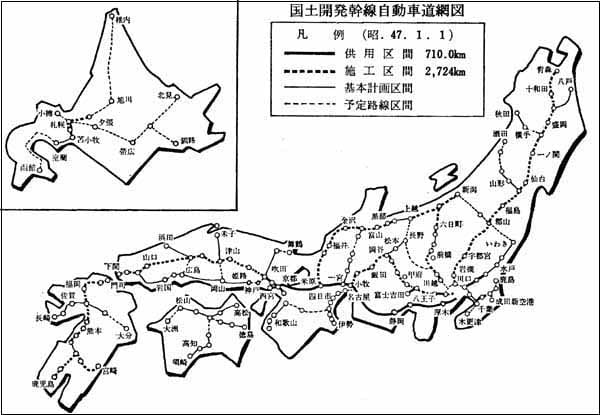

しかし、鉄とコンクリートの寿命は50年である。50年を経過した高速道路は、大金をかけて手直しするか、新路線に切り替えるか、いずれかである。

たとえば東日本高速道路では平均年数が40年以上の部分が20%を越え、改修を急がないと、通行不能になる。高速道路の新規建設が難しくなったが、既設の高速道路の老朽化対策工事と地震対策工事が急増し、ゼネコンは高速道路で生き残ることができた。また、地方高速道路を片側1車線の変則暫定高速道路から、片道2~4車線の高速滝路に拡幅して安全性を向上させる大工事がある。

一時は政府・地方自治体の財政難から、ゼネコンは公共事業削減のしわ寄せ受けたが、高速道路の老朽化により、永遠に存続できる体制になった。

たとえば東日本高速道路では平均年数が40年以上の部分が20%を越え、改修を急がないと、通行不能になる。高速道路の新規建設が難しくなったが、既設の高速道路の老朽化対策工事と地震対策工事が急増し、ゼネコンは高速道路で生き残ることができた。また、地方高速道路を片側1車線の変則暫定高速道路から、片道2~4車線の高速滝路に拡幅して安全性を向上させる大工事がある。

一時は政府・地方自治体の財政難から、ゼネコンは公共事業削減のしわ寄せ受けたが、高速道路の老朽化により、永遠に存続できる体制になった。

全国新幹線網計画

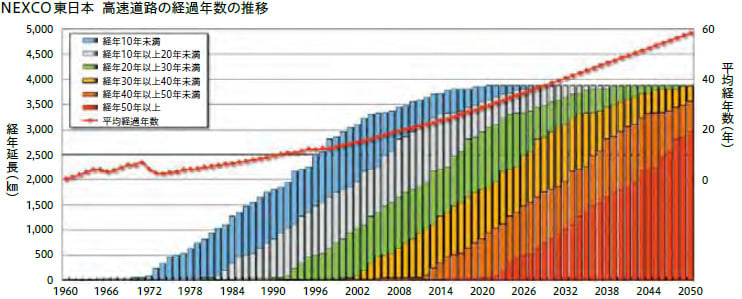

田中角栄が「日本列島改造論」(1972年)を出した当時の新幹線は東京~岡山間であった。他の路線建設は選挙地盤を通したい政治家の争いが激しく、建設順番を決めることさえできなかった。田中角栄は新幹線の路線全部を建設することを提唱した。大都市間の路線は当然だが、地方の過疎地域に新幹線を通せば、人口を引き寄せることができると考えた。これは地方政治家の選挙地盤に新幹線を通すことを考慮するとともに、角栄の地盤新潟に新幹線を通す正当性を述べたものであった。

新幹線は田中角栄が総理大臣の時には新潟まで、鈴木善幸総理大臣の時には盛岡まで開通した。山形や秋田には、建設コスト削減のため、在来線を活用する特別仕様の新幹線用列車が開発された。

また、大宮~上野、上野~東京の建設工事が遅れたので、とりあえず新潟~大宮間(1982年)、盛岡~大宮間(1982年)が開通した。大宮~上野には、新幹線・在来線リレー列車が運行された。大宮~上野の開通は1991年である。

日本政府の財政再建を語る場合は、新幹線の建設休止が政治的公約となった。しかし、景気回復の公共事業を増やす場合は、新幹線の建設再開が政治的公約となった。新幹線工事は中断しつつも、全国新幹線網ができつつある。

田中角栄が「日本列島改造論」(1972年)を出した当時の新幹線は東京~岡山間であった。他の路線建設は選挙地盤を通したい政治家の争いが激しく、建設順番を決めることさえできなかった。田中角栄は新幹線の路線全部を建設することを提唱した。大都市間の路線は当然だが、地方の過疎地域に新幹線を通せば、人口を引き寄せることができると考えた。これは地方政治家の選挙地盤に新幹線を通すことを考慮するとともに、角栄の地盤新潟に新幹線を通す正当性を述べたものであった。

新幹線は田中角栄が総理大臣の時には新潟まで、鈴木善幸総理大臣の時には盛岡まで開通した。山形や秋田には、建設コスト削減のため、在来線を活用する特別仕様の新幹線用列車が開発された。

また、大宮~上野、上野~東京の建設工事が遅れたので、とりあえず新潟~大宮間(1982年)、盛岡~大宮間(1982年)が開通した。大宮~上野には、新幹線・在来線リレー列車が運行された。大宮~上野の開通は1991年である。

日本政府の財政再建を語る場合は、新幹線の建設休止が政治的公約となった。しかし、景気回復の公共事業を増やす場合は、新幹線の建設再開が政治的公約となった。新幹線工事は中断しつつも、全国新幹線網ができつつある。

全国新幹線鉄道網理想図

全国新幹線鉄道網理想図むつ小川原(大規模工業基地)

青森県東部では明治維新による失業士族が農地を開墾、自活をめざしていた。夏の寒冷北東風ヤマセが吹くと、米の収穫量は半減し、自家用米の確保さえできなかった。寒さに強いジャガイモを栽培しても、日本中どこでも栽培可能なジャガイモは価格が安く、農家の現金収入源とはならなかった。

1959年、農林省が多額の補助金を出すのでビート栽培(さとう大根)に転換する「国内甘味資源自給力総合対策」を計画した。日本で砂糖をさとうきび(鹿児島)とビート(青森・北海道)で自給100%として、海外の砂糖輸出攻勢に対抗するための政策であった。1962年にはビートの栽培面積が4,000kaになった。しかし、ビート栽培が軌道に乗り始めた1964年、突然砂糖の輸入が自由化された。ビートは値下がりし、フジ製糖工場は赤字で閉鎖された。当時の池田首相が、砂糖業界の利権を握る藤山愛一郎を追い落とすための政治抗争の一つであった。青森県のビート栽培農家は水田を潰していたので、米作に戻ることができず、砂糖輸入自由化の打撃は大きかった。

下北地方の豊富な砂鉄を集める[砂鉄原料株式会社]と砂鉄から特殊鋼を製造する[むつ製鉄株式会社]が1963年にむつ市につくられた。しかし、同年に八幡製鉄所が木更津工場で安価な輸入原料を使う特殊鋼の製造を開始したので、むつの特殊鋼は販路を失い、1965年に閉鎖された。

1959年、農林省が多額の補助金を出すのでビート栽培(さとう大根)に転換する「国内甘味資源自給力総合対策」を計画した。日本で砂糖をさとうきび(鹿児島)とビート(青森・北海道)で自給100%として、海外の砂糖輸出攻勢に対抗するための政策であった。1962年にはビートの栽培面積が4,000kaになった。しかし、ビート栽培が軌道に乗り始めた1964年、突然砂糖の輸入が自由化された。ビートは値下がりし、フジ製糖工場は赤字で閉鎖された。当時の池田首相が、砂糖業界の利権を握る藤山愛一郎を追い落とすための政治抗争の一つであった。青森県のビート栽培農家は水田を潰していたので、米作に戻ることができず、砂糖輸入自由化の打撃は大きかった。

下北地方の豊富な砂鉄を集める[砂鉄原料株式会社]と砂鉄から特殊鋼を製造する[むつ製鉄株式会社]が1963年にむつ市につくられた。しかし、同年に八幡製鉄所が木更津工場で安価な輸入原料を使う特殊鋼の製造を開始したので、むつの特殊鋼は販路を失い、1965年に閉鎖された。

新全総(1969~1985年)は計画当初は、高度経済成長が続いて、鉄鋼・石油化学コンビナートが不足すると考えられた。戦後の農業開拓の行きづまった青森県東部(むつ・小川原地区)に、巨大なアルミ・鉄鋼・石油化学コンビナートを建設する計画が作られた。農地・原野の買収が進められた。ビート、砂鉄で夢を打ち砕かれていた開拓農家は出稼ぎに頼っていたが、新しい工場で働くことができることを喜んだ。

しかし、第1次石油危機(1973年)で、国内外の鉄鋼・アルミ・電力・石油などの需要減少が明白になると、むつ・小川原の大規模工業基地に進出を予定していた企業は、すべて計画の凍結あるいは白紙撤回をした。

農民から土地を買い占めた不動産業者の多くは、計画の詳細を知る政治家の代理人であり、六カ所村などで5,000haを買い上げた。総まとめは三井不動産であった。開発計画中止になれば、安く買いあさった土地を高値転売できず、三井不動産には大きな痛手であった。なお、三井不動産以外にも青森県の買い上げていた土地が東通り村に5,000haあった。

農民から土地を買い占めた不動産業者の多くは、計画の詳細を知る政治家の代理人であり、六カ所村などで5,000haを買い上げた。総まとめは三井不動産であった。開発計画中止になれば、安く買いあさった土地を高値転売できず、三井不動産には大きな痛手であった。なお、三井不動産以外にも青森県の買い上げていた土地が東通り村に5,000haあった。

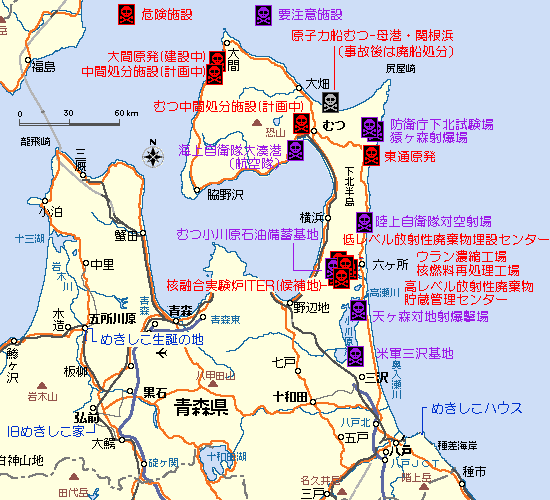

1982年、電気事業連合会から青森県知事北村正哉(1979~1994年)に、むつ小川原地域に原子力3事業の施設建設の打診があった。まだ土地を売っていない農家の土地も買い集め、総額1兆円で原子燃料サイクル3施設の建設計画が、すでに原子力関係者では具体化していた。ウラン濃縮、プルトニウム再処理、低レベル放射性廃棄物貯蔵の、巨大施設であった。1984年、電事連から北村知事に申し入れがあった時には、青森県内の政治経済有力者への下工作は終わっていた。1985年には各市町村で了解され、建設工事が始まった。しかし、原子燃料サイクル3施設の建設は技術的に極めて困難であり、日本各地の原発から送られる放射性廃棄物の処理が追いつかず、未処理の放射性廃棄物が貯まる一方である。特にプルトニウムは水爆の原料であり、六カ所村の再処理施設は平和利用施設として国際的合意の上に成り立っている。しかし、六カ所村の再処理工場の建設が進まず、また、プルトニウム型原発もんじゅ(福井県)は1995年の火災事故から再稼働できず、六カ所村には数千トンのプルトニウムが残ったままである。水爆2000発分のプルトニウムである。

2011年の東日本大震災で東京電力福島第1原子力発電所がメルトダウンをしてからは、全国の原発が停止状態にあって六カ所村の各施設の負担は軽減されている。各地の原発が再稼働した場合、六カ所村の施設建設の遅れがネックとなり、原発の再停止の事態も考えらる。

2011年の東日本大震災で東京電力福島第1原子力発電所がメルトダウンをしてからは、全国の原発が停止状態にあって六カ所村の各施設の負担は軽減されている。各地の原発が再稼働した場合、六カ所村の施設建設の遅れがネックとなり、原発の再停止の事態も考えらる。

------------------------------------------------------------

新全総は失敗

1970年、青森県庁に新設された陸奥湾小川原湖開発室(現むつ小川原開発・エネルギー対策室)の参事に就任した千代島辰夫元出納長(79)は

「当時、経済問題に詳しかった平野善治郎前副知事のところへ就任あいさつに行ったら、『もう臨海型重工業の時代ではなく、内陸型の先端技術の方向だ』と言われハッとした。確かに流れはそうだった」

と悔やむ。石油ショック以前に開発の前提は既に揺らいでいた。にもかかわらず、工業需要予測を国や経団連に頼り切って疑わなかった青森県は、経済情勢の変化を見逃してしまったのである。

新全総が発表されてから30年。当時、経済企画庁調査官として新全総をまとめ、後に国土事務次官や国土審議会会長などの要職を務めた下河辺淳・東京海上研究所理事長(76)は、国の産業政策の見通しの甘さを認める。

「当時は通産省や産業構造審議会の産業政策がめちゃくちゃに元気だった。結果としてみると、石油産業の立地が困難となり、失敗という烙印を押されたが、その限りでは見通しの失敗かも知れない」

1970年、青森県庁に新設された陸奥湾小川原湖開発室(現むつ小川原開発・エネルギー対策室)の参事に就任した千代島辰夫元出納長(79)は

「当時、経済問題に詳しかった平野善治郎前副知事のところへ就任あいさつに行ったら、『もう臨海型重工業の時代ではなく、内陸型の先端技術の方向だ』と言われハッとした。確かに流れはそうだった」

と悔やむ。石油ショック以前に開発の前提は既に揺らいでいた。にもかかわらず、工業需要予測を国や経団連に頼り切って疑わなかった青森県は、経済情勢の変化を見逃してしまったのである。

新全総が発表されてから30年。当時、経済企画庁調査官として新全総をまとめ、後に国土事務次官や国土審議会会長などの要職を務めた下河辺淳・東京海上研究所理事長(76)は、国の産業政策の見通しの甘さを認める。

「当時は通産省や産業構造審議会の産業政策がめちゃくちゃに元気だった。結果としてみると、石油産業の立地が困難となり、失敗という烙印を押されたが、その限りでは見通しの失敗かも知れない」

新全総は1969年に始まった。新幹線と高速道路の建設開始、TV・電話の全国網の完成により、全国ネットワークのプロジェクトにはめどがついた。しかし第1次石油危機の影響で、新幹線と高速道路の計画が一時中断したまま、1977年に終了した。