NHKのBSで、これまで2度になるが、「絵画の贋作師」について、かなり際どい内容の番組を放映していた。この番組の制作の発端は徳島県立美術館とい高知県立美術館が「贋作」と認定される絵画を購入し、スイスのチューリッヒに住む「贋作者」に取材して、その経緯などを明らかにした。

購入した徳島の美術館の責任者である学芸課長にインタビューし、心情を語らせる厳しいものであった。ニューヨーク・ササビーズでオークションで売り出された作品であるから、買う方にも思い込みがあっても仕方がない。私も西洋美術館で購入会議などで、模写、工房作、共作などの判断をしてきた経験があるので、番組を見ていて息が詰まった。

徳島県美も高知県美も後発の美術館で、一県一博と言われて、各自治体が「見栄を張って」わが県にも、わが市にもと、美術館・博物館を建て、中身のコレクションで苦労しているのを見てきた。ゆえに、後発だとコレクションの内容にひときわ目立つような作品を収集することは至難の業だったろう。だから多くの美術館がまとまりのない趣旨の絵画を購入した。フランス近代絵画が日本人の好みのように高階秀爾氏のおかげで「素人向き」のコレクションのイメージが出来上がったが。フランス近代は値段が高くてもう不可能。やはり後発が飛びついたのは「現代アート」である。

ここに落とし穴がある。西洋美術館では近代美術館と住み分けする為に1920年以降の現代絵画には手を出さないと決めていた。しかし、現代しか判らない学芸課長が来て「ブラック」に手を出した。私は贋作が多いから「やめるべきだ」言ったが・・・。最初から人の意見は聞かない男だった。

何故「現代絵画」は危ないのか。一つには調査が行き届いていない。贋作に必要な画材が手に入りやすい。画家の技量が古典画家と比べて低く、真似しやすいなどのレベルである。ブラックなどは最も簡単で、高価な金額で取引されるから、気を付けなければ「カモ」にされる。

番組に登場した贋作師は贋作を作るために、作家のカタログレゾネ(作家のすべての作品を集めたカタログ)で掲載されているが「行くへ不明」の題材を選んでいる。しかも新品のカンヴァスではなく、古いカンバスを使っているとされる。

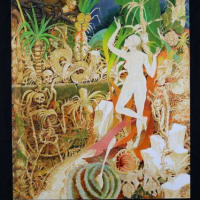

最初に飛びついた画廊からササビーズに紹介されれば、疑うこともなく競売にかけられたという。私はこの贋作された作家について良く知らないので何とも言えないが、高知県美が購入したマリー・ローランサンの「男の肖像」はローランサンにしては男の顔が下手すぎるから、最初から、もっと目利きの者を呼んで来て調査すべきであったと思う。

ここに「錯覚と錯誤」がある。

錯覚は「そう見えること」であり、錯誤は「そう思い込むこと」である。

人それぞれ、見方、見え方は違う。見方はその人の意識で調整され、経験や趣向で作られてくる。だから見方は学んで得るものである。

一方の、見え方はその人に思い込みがあると、いろんな見え方になる。

西洋美術館で購入の場合、学芸課で各自が知り合いの画廊などから推奨された作品を持ち寄る。学芸員の専門に従った内容であればよいが、まったく無知な分野の候補作品を持ってきた者もいる。ルーベンス作「ソドムを去るロトとその家族」とされた割と大きな絵画である。これは京大から来た秀才の中村俊春が見て「調査展覧会」をやろうと持ち掛け、美術館内部で「小企画展」と称して、科学調査をメインに、X線、赤外線、紫外線写真を撮影し、マクロやミクロ写真など参考に技法模写(私が作って不評であった)まで並べて、結構人の入りがあってヤリガイがあった。なんせオリジナル(フロリダ・リングリング美術館)、コピー( )、コピーのコピー(西洋美術館所蔵の作品)の三作品を絵の具の採取まで許されて、科学調査の報告を行い、このシンポジウムをメトロポリタンやアントワープ・ルーベンス研究所の研究者の発表を含めて、「日本では10年早い」と言われながら、結果として西洋美術館の作品は私の見立てでは「コピーのコピー」であって、古いものに違いないが、1億5千万円で購入した当時の学芸員はドイツ美術の専門でルーベンスには無知であって・・・・しかし彼は最終的に東京芸大のドイツ美術史の教授になった。

兎に角、この国では目利きがいなくて、西洋美術館の学芸員は「西洋美術の専門」であると思われているが、とんだ食わせ物である。なんせ与えられた独立した部屋で「人の書いた書籍や資料」を読むだけで、本物の作品を見なくて、本の中にある小さな白黒写真でも見て、批評を書くのである。美術館に展示されている作品を週に何時間見に行くだろうか?いや年に何時間見るだろうか?

それほど彼らは美術作品を見ないのである。当然研究職であるが「調査研究はしない」のが普通。絵も描けないし、描こうともしないから技法も分からない、作者の制作意図も感じない。偽物を買って当たり前だ。

私は京大からきて3年ばかりともに学んだ中村俊春が懐かしい。彼は西洋美術館の学芸員が勉強しないのに憤懣やるかたなく、いつも怒っていた。彼とは週に一度は上野界隈で飲み歩き、ガード下の樹木を枯らすほど「ゲロ」をし、わめいた。彼は学芸員の個人攻撃はしなかったから、ぐっとこらえていた。彼は京大に戻って教授になって、しばらくして病気で亡くなった。おしいことをした。

また書くことにする

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます