今年の2月15日に、明治学院大学でカナダから来日した環境運動家セヴァン・スズキの『Love is the Movement!「もっと経済成長?もっと消費?」から「しる・つながる・つくる」でユカイな未来へ』が開催されました。主催はナマケモノ倶楽部。通訳は、明学教授で『スローイズビティフル』の著者でもある辻真一さん。司会は前緑の党共同代表の高坂勝さんが務めました(photo by Hideaki Sato)。セヴァンさんは、1992年にブラジルのリオデジャネイロで初めて開催された国連の「地球サミット」で、子供たちの環境団体「Eco」を代表して環境問題に関する“伝説のスピーチ”をしたことで有名です。いまや2児の母親となった素敵な女性として「愛こそが地球を、次世代を担う子供たちを救う!」と訴えています。ゼヴァンさんとは、「リオ+20地球サミット(2012)」で初めて会いました。もう2年前になりますが、以下に参加したリオサミットの様子を報告します。http://www.sloth.gr.jp/events/sev0215/

今年の2月15日に、明治学院大学でカナダから来日した環境運動家セヴァン・スズキの『Love is the Movement!「もっと経済成長?もっと消費?」から「しる・つながる・つくる」でユカイな未来へ』が開催されました。主催はナマケモノ倶楽部。通訳は、明学教授で『スローイズビティフル』の著者でもある辻真一さん。司会は前緑の党共同代表の高坂勝さんが務めました(photo by Hideaki Sato)。セヴァンさんは、1992年にブラジルのリオデジャネイロで初めて開催された国連の「地球サミット」で、子供たちの環境団体「Eco」を代表して環境問題に関する“伝説のスピーチ”をしたことで有名です。いまや2児の母親となった素敵な女性として「愛こそが地球を、次世代を担う子供たちを救う!」と訴えています。ゼヴァンさんとは、「リオ+20地球サミット(2012)」で初めて会いました。もう2年前になりますが、以下に参加したリオサミットの様子を報告します。http://www.sloth.gr.jp/events/sev0215/

2012年6月20日~22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて「国連持続可能な開発会議(「リオ+20」地球サミット)」が開催されました。会場はリオ市街から約30kmほど離れたリオセントロです。会議のテーマは①「持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済」②「持続可能な開発のための制度的枠組み」でした。会議の重要課題は「雇用・エネルギー・都市・食料・水・海洋・災害」。合意を目指した成果文書のタイトルは「私たちが望む未来(The future we want)」です。http://www.geoc.jp/rio20/about

2012年6月20日~22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて「国連持続可能な開発会議(「リオ+20」地球サミット)」が開催されました。会場はリオ市街から約30kmほど離れたリオセントロです。会議のテーマは①「持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済」②「持続可能な開発のための制度的枠組み」でした。会議の重要課題は「雇用・エネルギー・都市・食料・水・海洋・災害」。合意を目指した成果文書のタイトルは「私たちが望む未来(The future we want)」です。http://www.geoc.jp/rio20/about

このサミットには、世界188カ国から首脳や閣僚などのリーダーや国会議員、政府関係者、国際機関や国際NGO、企業関係者など5万人が一堂に集まって、どうやってアフリカや南米など第3世界の貧困問題を解決し、社会的公正を実現して、環境保全を確保していくかを議論しました。僕は、このサミットに2008年から2011年まで国際理事を務めた国連社会経済理事会(ECOSOC)の公式な諮問資格をもつNGO「IFOAM(アイフォーム:国際有機農業運動連盟)」の代表団メンバーとして初めて参加しました。また、日本から参加した「リオ+20地球サミット連絡会」(事務局:環境パートナーシップ会議)の皆さんとも一緒に参加することができて、得るものの多い貴重な経験でした。

このサミットには、世界188カ国から首脳や閣僚などのリーダーや国会議員、政府関係者、国際機関や国際NGO、企業関係者など5万人が一堂に集まって、どうやってアフリカや南米など第3世界の貧困問題を解決し、社会的公正を実現して、環境保全を確保していくかを議論しました。僕は、このサミットに2008年から2011年まで国際理事を務めた国連社会経済理事会(ECOSOC)の公式な諮問資格をもつNGO「IFOAM(アイフォーム:国際有機農業運動連盟)」の代表団メンバーとして初めて参加しました。また、日本から参加した「リオ+20地球サミット連絡会」(事務局:環境パートナーシップ会議)の皆さんとも一緒に参加することができて、得るものの多い貴重な経験でした。

http://www.epc.or.jp/summit.item.12/yobikake.html

【コパカバーナ・ビーチ】サミットの期間中は、あのリオのカーニバルでも有名なコパカバーナ・ビーチから歩いて5分ぐらいの好立地のベッド&ブレックファースの宿に泊まっていました。会場までは、毎朝専用のリムジンバスで約1時間程かけて通いました。リオのホテルはサミット特需で軒並み価格が暴騰。そして、数万人の参加者が一度に来たことから部屋がなかなか予約できない状況でした。でも、幸運なことに「リオ+20地球サミット連絡会」の事務局が押さえていた部屋を借りることができました。地元の小さい子供のいる家族が経営するB&Bはアットホームで、新聞には載らない地元住民ならではの現地情報や(ゴシップを含めた)国内政治の情報などが聞けて、面白かったです。

【コパカバーナ・ビーチ】サミットの期間中は、あのリオのカーニバルでも有名なコパカバーナ・ビーチから歩いて5分ぐらいの好立地のベッド&ブレックファースの宿に泊まっていました。会場までは、毎朝専用のリムジンバスで約1時間程かけて通いました。リオのホテルはサミット特需で軒並み価格が暴騰。そして、数万人の参加者が一度に来たことから部屋がなかなか予約できない状況でした。でも、幸運なことに「リオ+20地球サミット連絡会」の事務局が押さえていた部屋を借りることができました。地元の小さい子供のいる家族が経営するB&Bはアットホームで、新聞には載らない地元住民ならではの現地情報や(ゴシップを含めた)国内政治の情報などが聞けて、面白かったです。 【「リオ+20」の成果と課題】「リオ+20」の目的は、「持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントを確保すること」。また「1992年から20年間の進展と成果を確認し、積み残された課題を検証すること」。そして「新しく顕在化しつつある課題を扱うこと」でした。①の「グリーン経済」に関しては、地球規模のグローバルな課題として、(経済/財政問題、食糧問題、エネルギー/燃料、気候変動、生物多様性の損失、砂漠化、水問題、災害の多発/災害振興、不平等、貧困の削減)などの問題をどう解決するかが話し合われました。特に気候変動の問題は、いくつもの課題の原因にもなっている深刻な問題です(写真は本会議で演説をするフランスのオランド大統領)。

【「リオ+20」の成果と課題】「リオ+20」の目的は、「持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントを確保すること」。また「1992年から20年間の進展と成果を確認し、積み残された課題を検証すること」。そして「新しく顕在化しつつある課題を扱うこと」でした。①の「グリーン経済」に関しては、地球規模のグローバルな課題として、(経済/財政問題、食糧問題、エネルギー/燃料、気候変動、生物多様性の損失、砂漠化、水問題、災害の多発/災害振興、不平等、貧困の削減)などの問題をどう解決するかが話し合われました。特に気候変動の問題は、いくつもの課題の原因にもなっている深刻な問題です(写真は本会議で演説をするフランスのオランド大統領)。

【「持続可能な開発目標(SDGs)」については合意】会議では、開発途上国側の「グリーン経済」に対する懐疑的な見方が強く、最後まで先進国側との議論は噛み合いませんでした。議長国のブラジルは「グリーン経済」について、「持続可能な開発を進めることで貧困撲滅を実現する」経済として提案しました。でも「共通だが差異のある責任」を主張する開発途上国側は、「グリーン経済」に対する警戒心が強く、この環境と経済の好循環を実現する政策を議論するために、「グリーン経済への移行のための技術移転と投資と費用」を誰が負担するのか?その「指標の開発と有優良事例の提示」が必要であるなどと訴えました。この点では、欧州連合(EU)が金融危機のまっただ中で対応に苦しんでいたタイミングでもあり、先進国側から途上国へ十分な資金援助は確約されませんでした。②の「制度的な枠組み」については、「UNEP(国連環境計画)の強化」や「新しい組織の設置(世界環境機構)」などが議論されました。成果としては、「ハイレベル政治フォーラム」の設立(2013年)や環境保全や貧困根絶などの新しい目標として、「持続可能な開発目標(SDGs)」の政府間交渉のプロセスに入ることが確認されました。SDGsは、2015年以降の国連開発アジェンダに統合することが合意されました。

【「持続可能な開発目標(SDGs)」については合意】会議では、開発途上国側の「グリーン経済」に対する懐疑的な見方が強く、最後まで先進国側との議論は噛み合いませんでした。議長国のブラジルは「グリーン経済」について、「持続可能な開発を進めることで貧困撲滅を実現する」経済として提案しました。でも「共通だが差異のある責任」を主張する開発途上国側は、「グリーン経済」に対する警戒心が強く、この環境と経済の好循環を実現する政策を議論するために、「グリーン経済への移行のための技術移転と投資と費用」を誰が負担するのか?その「指標の開発と有優良事例の提示」が必要であるなどと訴えました。この点では、欧州連合(EU)が金融危機のまっただ中で対応に苦しんでいたタイミングでもあり、先進国側から途上国へ十分な資金援助は確約されませんでした。②の「制度的な枠組み」については、「UNEP(国連環境計画)の強化」や「新しい組織の設置(世界環境機構)」などが議論されました。成果としては、「ハイレベル政治フォーラム」の設立(2013年)や環境保全や貧困根絶などの新しい目標として、「持続可能な開発目標(SDGs)」の政府間交渉のプロセスに入ることが確認されました。SDGsは、2015年以降の国連開発アジェンダに統合することが合意されました。

http://geforum.net/archives/452 【最初の地球サミットから20年目】

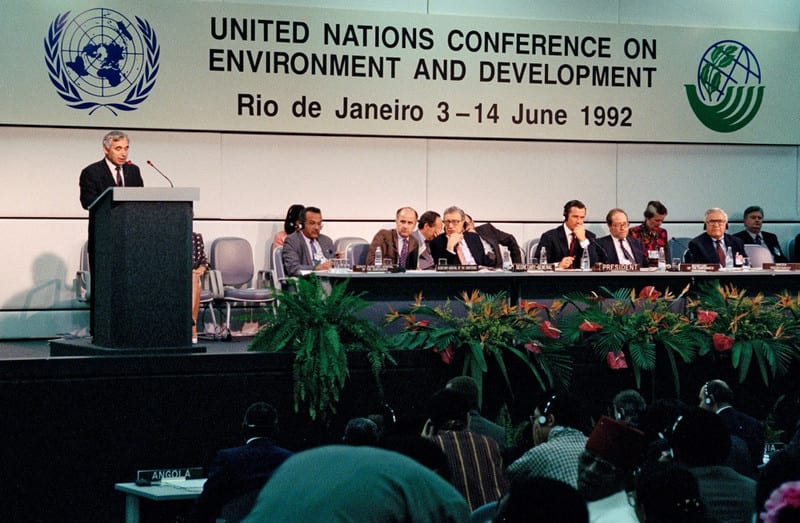

「リオ+20」は、ブラジル政府が1992年にリオで開催された「国連環境開発会議(地球サミット)」 から20周年を迎える機会に同会議のフォローアップ会合をリオで行うことを提案したことを受けて、第64回国連総会(2009年)で決定されました。ブラジルのリオデジャネイロで初めて行われた1992年の地球サミットには、世界172カ国から約4万人以上が参加し「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェンダ21」が採択されて、「気候変動(地球温暖化)」や「生物多様性」などがその後に世界中で市民によって地球環境問題として取り組まれる端緒となり、各国政府による「気候変動枠組条約(UNFCCC)」と「生物多様性条約(CBD)」「国連砂漠化対処条約(UNCCD)」への署名も開始されるなど大きな成果を生みました。これらの条約が京都議定書、カルタヘナ議定書、名古屋議定書とつながりました。また、会議には世界各国の首脳や政府関係者に加えて世界中から多くの開発援助団体や環境NGOなど「市民社会セクター」が初めて参加。「地球市民(Global Citizen)の誕生」、「地球市民社会(Global Civil Society)の出現」という新たな時代の幕開けを感じさせました。

【最初の地球サミットから20年目】

「リオ+20」は、ブラジル政府が1992年にリオで開催された「国連環境開発会議(地球サミット)」 から20周年を迎える機会に同会議のフォローアップ会合をリオで行うことを提案したことを受けて、第64回国連総会(2009年)で決定されました。ブラジルのリオデジャネイロで初めて行われた1992年の地球サミットには、世界172カ国から約4万人以上が参加し「環境と開発に関するリオ宣言」や「アジェンダ21」が採択されて、「気候変動(地球温暖化)」や「生物多様性」などがその後に世界中で市民によって地球環境問題として取り組まれる端緒となり、各国政府による「気候変動枠組条約(UNFCCC)」と「生物多様性条約(CBD)」「国連砂漠化対処条約(UNCCD)」への署名も開始されるなど大きな成果を生みました。これらの条約が京都議定書、カルタヘナ議定書、名古屋議定書とつながりました。また、会議には世界各国の首脳や政府関係者に加えて世界中から多くの開発援助団体や環境NGOなど「市民社会セクター」が初めて参加。「地球市民(Global Citizen)の誕生」、「地球市民社会(Global Civil Society)の出現」という新たな時代の幕開けを感じさせました。

http://blog.goo.ne.jp/masayakoriyama/d/20090915 【12歳の少女による伝説のスピーチ】

1992年の地球サミットでは、12歳の少女が伝説のスピーチをしました。冒頭にご紹介した有名なカナダの環境学者、デビッド・スズキ教授の娘でもあるセヴァン・スズキです。当時の世界のリーダーたちに「海や山などの環境を破壊して、それを元に戻せないなら、もう壊さないでください」というシンプルだけど真理を突いた本気のメッセージは、世界中に強い印象を残しました。そのゼヴァンさんも、2児の母です。セヴァンさんは、20年後に同じリオで開催された「リオ+20」にも参加。カナダの環境NGOが開催したサイドイベント「We Canada!」に登場しました。僕は、会場で有機農業と食の安全の問題(遺伝子組み換え作物)や緑の党などによるセヴァンさんの環境政治への関わりについて質問しました。(Photo by Think the Earth!)※セヴァン・カリス=スズキ/リオサミット「伝説のスピーチ(1992年)」

【12歳の少女による伝説のスピーチ】

1992年の地球サミットでは、12歳の少女が伝説のスピーチをしました。冒頭にご紹介した有名なカナダの環境学者、デビッド・スズキ教授の娘でもあるセヴァン・スズキです。当時の世界のリーダーたちに「海や山などの環境を破壊して、それを元に戻せないなら、もう壊さないでください」というシンプルだけど真理を突いた本気のメッセージは、世界中に強い印象を残しました。そのゼヴァンさんも、2児の母です。セヴァンさんは、20年後に同じリオで開催された「リオ+20」にも参加。カナダの環境NGOが開催したサイドイベント「We Canada!」に登場しました。僕は、会場で有機農業と食の安全の問題(遺伝子組み換え作物)や緑の党などによるセヴァンさんの環境政治への関わりについて質問しました。(Photo by Think the Earth!)※セヴァン・カリス=スズキ/リオサミット「伝説のスピーチ(1992年)」

https://www.youtube.com/watch?v=N0GsScywvx0 【20年後のサミットでの提案】セヴァンさんは、「リオ+20地球サミット」や冒頭に紹介した日本のイベントで以下のように話しました。「12歳の私は政治のリーダーに環境を壊さないでくれと伝えれば、きっと世界は変わると思っていました。でも、この20年間で世界の実質的な権力は政府から多国籍企業(コーポレーション)へと移りました。」「政治のリーダーも経済成長の呪縛から逃れて自由に動くことができなくなってしまいました(グローバル化した金融システムや貿易のルールなど)。世界のアジェンダを決めているのは多国籍企業です。だから変化は、政府や政治からは起こりません。それを起こせるのは、いまや私たち普通の市民です。」「人類に与えられた最強のツールは世代間を超えた愛の力です!」。20年の時を経て母親となったセヴァンさんのスピーチは、若者たちを鼓舞する魅力とパワーに溢れた素敵なメッセージでした。

【20年後のサミットでの提案】セヴァンさんは、「リオ+20地球サミット」や冒頭に紹介した日本のイベントで以下のように話しました。「12歳の私は政治のリーダーに環境を壊さないでくれと伝えれば、きっと世界は変わると思っていました。でも、この20年間で世界の実質的な権力は政府から多国籍企業(コーポレーション)へと移りました。」「政治のリーダーも経済成長の呪縛から逃れて自由に動くことができなくなってしまいました(グローバル化した金融システムや貿易のルールなど)。世界のアジェンダを決めているのは多国籍企業です。だから変化は、政府や政治からは起こりません。それを起こせるのは、いまや私たち普通の市民です。」「人類に与えられた最強のツールは世代間を超えた愛の力です!」。20年の時を経て母親となったセヴァンさんのスピーチは、若者たちを鼓舞する魅力とパワーに溢れた素敵なメッセージでした。

「Love is the Movement ~セヴァンからのメッセージ(2014.2.11)」

https://www.youtube.com/watch?v=NofUzszUiIs

![]() 【IFOAM(国際有機農業運動連盟)の代表団メンバーとして参加】IFOAMは、世界117カ国に約800団体のメンバーを持つ有機農業に関する唯一の国際統括組織(NGO)です。このサミットには、総勢20名を超す代表団を組んで「(持続可能な開発における)有機農業のメインストリーム化」というミッションを持ってアドボカシー(政策提案)活動を展開しました。キャッチコピーは「私たちが望む未来はオーガニック(有機農業):The future we want is organic」。以下は、40ページにおよぶ10日間のアドボカシー活動の一覧表です。「ifoam_activities_in_rio20_working_plan.pdf」をダウンロード

【IFOAM(国際有機農業運動連盟)の代表団メンバーとして参加】IFOAMは、世界117カ国に約800団体のメンバーを持つ有機農業に関する唯一の国際統括組織(NGO)です。このサミットには、総勢20名を超す代表団を組んで「(持続可能な開発における)有機農業のメインストリーム化」というミッションを持ってアドボカシー(政策提案)活動を展開しました。キャッチコピーは「私たちが望む未来はオーガニック(有機農業):The future we want is organic」。以下は、40ページにおよぶ10日間のアドボカシー活動の一覧表です。「ifoam_activities_in_rio20_working_plan.pdf」をダウンロード アフリカや南米、インドなどでは、高い農薬や遺伝子組み換え作物の種子などの代金が払えず、自殺に追い込まれる農家が後を絶ちません。また、自分や家族の食糧を自給できず貧困に苦しむ農家が数億人もいます。有機農業は、高価な農薬や化学肥料、遺伝子組み換え作物の種子や苗を(大企業のモンサント社などから)購入する必要がありません。地域の生態系を活かす有機肥料を作り、肥沃な土壌を作り、天敵を使って病害虫を防ぎ、種を取って収穫します。写真は、インドの環境活動家ヴァンダナ・シヴァさんや開発援助団体の理事、有機農業を研究する農学者たち(有機農業でも高収量!)によるサイドイベントです。以下は「FAO(国連食糧農業機構)」で天然資源管理と環境部門の高官を務めるナディア・シアラバさんやヴァンダナ・シヴァさんたちのビデオメッセージです。

アフリカや南米、インドなどでは、高い農薬や遺伝子組み換え作物の種子などの代金が払えず、自殺に追い込まれる農家が後を絶ちません。また、自分や家族の食糧を自給できず貧困に苦しむ農家が数億人もいます。有機農業は、高価な農薬や化学肥料、遺伝子組み換え作物の種子や苗を(大企業のモンサント社などから)購入する必要がありません。地域の生態系を活かす有機肥料を作り、肥沃な土壌を作り、天敵を使って病害虫を防ぎ、種を取って収穫します。写真は、インドの環境活動家ヴァンダナ・シヴァさんや開発援助団体の理事、有機農業を研究する農学者たち(有機農業でも高収量!)によるサイドイベントです。以下は「FAO(国連食糧農業機構)」で天然資源管理と環境部門の高官を務めるナディア・シアラバさんやヴァンダナ・シヴァさんたちのビデオメッセージです。

Messages to RIO+20 from organic stakeholders at BioFach 2012

https://www.youtube.com/watch?v=7R5_n0Epjtc 【The taste of change】IFOAMは、政府関係ではUSDA(アメリカ農務省)の持続可能性担当部長、EU(欧州委員会)の国際局副局長兼農村開発局副局長、UNCTAD(国連貿易開発会議)の副事務局長、ブータンの首相や農水大臣などハイレベルなゲストを招いて、関連のNGOと協力して様々なサイドイベントを開催。有機農業が「グリーン経済(持続可能な開発と貧困の撲滅)」の優良事例のひとつであることを、参加した国際機関や各国政府の高官などにアピールしました。本会議が開催された初日の夜には、各国の政府関係者や国際機関、企業やNGO、農業の関係者を招待して、スイス政府と共催の「ハイレベルオーガニックディナー “The taste of change”」を開催。国連事務総長の「食料安全保障と栄養に関する特別代表」デビッド・ナヴァッロ氏や、アフリカ各国の農水大臣を招待。「リオ+20地球サミット」の事務局長の下で実務を取り仕切ったNo.2でエクゼクティブコーディネーターのエリザベス・トンプソンさんには、サミットの成果文書をまとめるに当たっての苦労などを聞きつつ、有機農業の有効性を訴えました。(写真は、歓迎のあいさつをする英国エマーソンカレッジの大先輩で、イギリスを代表する有機農業団体ソイルアソシエーションの理事長を長く務めたパトリック・ホールデン氏)

【The taste of change】IFOAMは、政府関係ではUSDA(アメリカ農務省)の持続可能性担当部長、EU(欧州委員会)の国際局副局長兼農村開発局副局長、UNCTAD(国連貿易開発会議)の副事務局長、ブータンの首相や農水大臣などハイレベルなゲストを招いて、関連のNGOと協力して様々なサイドイベントを開催。有機農業が「グリーン経済(持続可能な開発と貧困の撲滅)」の優良事例のひとつであることを、参加した国際機関や各国政府の高官などにアピールしました。本会議が開催された初日の夜には、各国の政府関係者や国際機関、企業やNGO、農業の関係者を招待して、スイス政府と共催の「ハイレベルオーガニックディナー “The taste of change”」を開催。国連事務総長の「食料安全保障と栄養に関する特別代表」デビッド・ナヴァッロ氏や、アフリカ各国の農水大臣を招待。「リオ+20地球サミット」の事務局長の下で実務を取り仕切ったNo.2でエクゼクティブコーディネーターのエリザベス・トンプソンさんには、サミットの成果文書をまとめるに当たっての苦労などを聞きつつ、有機農業の有効性を訴えました。(写真は、歓迎のあいさつをする英国エマーソンカレッジの大先輩で、イギリスを代表する有機農業団体ソイルアソシエーションの理事長を長く務めたパトリック・ホールデン氏)

http://www.biovision.ch/en/services/medien/taste-of-change/

このディナーのホストを務めたバイオビジョンのハンス・ヘレン氏は、世界の食糧の質・量・供給力の向上に大きな業績を残した人に贈られる世界食糧賞の受賞者で、農業界の「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」に相当する国際的な科学者の会議「IAASTD(開発のための国際農業技術評価)」の共同議長でもあります。彼は、アフリカで(高価で環境を破壊する農薬に依存せず)生態系を活かす天敵農薬を普及させることで数千万人が飢餓や貧困に陥ることを防ぎました。今回、多くの参加者や開発・環境系のNGOからは、「成果が少なかった」と言われたこのサミットですが、ハンスはこのオーガニックディナーやいくつものサイドベントで話をした各国政府の要人やグローバルなフードチェーンの関係者たちが「持続可能な農業(有機農業)が、気候変動を含めた地球環境を破壊することなく、世界の人たちに食糧を供給できる農業であることを推奨した」重要なステップだと語りました。また、ハンスは「リオ+20」サミット終了後に「最終的な決議文(The Fututre we want)」に、「持続可能な農業(Sustainable Agriculture)」という言葉が入ったことにとても意味がある」とも話していました。自然の循環を活かして(農薬や化学肥料・遺伝子組み換え技術に依存せず)生産性も上げることができる「有機農業」が最も環境に優しく、途上国の小規模農家にとっても持続可能な農業だからです。

このディナーのホストを務めたバイオビジョンのハンス・ヘレン氏は、世界の食糧の質・量・供給力の向上に大きな業績を残した人に贈られる世界食糧賞の受賞者で、農業界の「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」に相当する国際的な科学者の会議「IAASTD(開発のための国際農業技術評価)」の共同議長でもあります。彼は、アフリカで(高価で環境を破壊する農薬に依存せず)生態系を活かす天敵農薬を普及させることで数千万人が飢餓や貧困に陥ることを防ぎました。今回、多くの参加者や開発・環境系のNGOからは、「成果が少なかった」と言われたこのサミットですが、ハンスはこのオーガニックディナーやいくつものサイドベントで話をした各国政府の要人やグローバルなフードチェーンの関係者たちが「持続可能な農業(有機農業)が、気候変動を含めた地球環境を破壊することなく、世界の人たちに食糧を供給できる農業であることを推奨した」重要なステップだと語りました。また、ハンスは「リオ+20」サミット終了後に「最終的な決議文(The Fututre we want)」に、「持続可能な農業(Sustainable Agriculture)」という言葉が入ったことにとても意味がある」とも話していました。自然の循環を活かして(農薬や化学肥料・遺伝子組み換え技術に依存せず)生産性も上げることができる「有機農業」が最も環境に優しく、途上国の小規模農家にとっても持続可能な農業だからです。

http://www.biovision.ch/fileadmin/pdf/BV_MM7_Intvu_HH_EN_28.6.12.pdf

【ブータンの首相が「100%有機農業」を宣言!】今回、IFOAMが主催したサイドイベントのひとつにブータン首相のジグミ・ティンレイ氏を基調講演者として招きました。ブータンは、「GNP(国民総生産)」ではなく「GHH(国民総幸福度)」を国が目指す指標にしたことで注目されている国です。IFOAMはこれまで、ブータン政府と共催で開発途上国の持続可能な開発に有機農業が貢献できることを紹介する国際会議を開催してきました。写真はブータン首相とIFOAM理事長のアンドレ・ロイ、事務局長のマルコス・アーベントらです。「※山岳生態系における有機農業とエコロジー農業に関する国際会議」

【ブータンの首相が「100%有機農業」を宣言!】今回、IFOAMが主催したサイドイベントのひとつにブータン首相のジグミ・ティンレイ氏を基調講演者として招きました。ブータンは、「GNP(国民総生産)」ではなく「GHH(国民総幸福度)」を国が目指す指標にしたことで注目されている国です。IFOAMはこれまで、ブータン政府と共催で開発途上国の持続可能な開発に有機農業が貢献できることを紹介する国際会議を開催してきました。写真はブータン首相とIFOAM理事長のアンドレ・ロイ、事務局長のマルコス・アーベントらです。「※山岳生態系における有機農業とエコロジー農業に関する国際会議」

http://www.ifoam.org/sites/default/files/bhutan_conference_program.pdf

そしてこの日、ブータン首相が国として持続可能な開発のためのアプローチとして「有機農業(オーガニック)100%宣言」を力強く宣言してくれました!このリオサミットでもオーガニックを主要なテーマにするべきだとも言ってくれて、有機農業の素晴らしいスポークスマンが誕生したと興奮してしまいました。

少なくとも僕の20年間の経験から、有機農業によるオーガニック市場へのアクセスを通じた開発途上国における「持続可能な開発」は(農薬や化学肥料や遺伝子組み換え作物(GMO)の使用を減らせるという意味で)、まさに「グリーン経済」だし、小規模農家の生計も改善されて貧困が削減されるといえます。このことは、一緒に3年間IFOAMの世界理事を務めたウガンダ有機農業連盟を率いた同僚、モーゼス・ムワンガが実際に証明しています。また、地域の有機資材を活用して地域の市場や自給用にも有機農業を導入することで、貧困を減らすことができると「FAO(国連農業食糧機構)」も認めています。そのことを、更にこの地球サミットで「貧困を減らすための持続可能な開発」の文脈でアピールできたことは、大きな成果だったと思っています。そんな「世界の食糧安全保障」と「グローバルな農業政策」の決定過程にIFOAMの一員として関われたことは、とてもうれしく誇らしい経験でした。写真は、一緒に本会議に参加した理事長のアンドレ・ロイとロバート・ジョルダン(アドボカシー担当)です。以下のリンクは、その詳細をまとめたパワーポイント(※英語)です。アンドレとロバートは、「リオ+20」のサイドイベントで、この内容を発表しました。IFOAM Advocacy for Climate Change and for RIO+20 (Power Point)https://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=CDhBCo8wmJw%3D&tabid=17 91

91 【緑の党世界大会@地球サミット(グローバルグリーンズ@リオ+20)】僕は、大学卒業後3年ほど外資系企業で働いた後、1992年に環境団体「日本リサイクル運動市民の会(Nipon Ecology Network:NEN)」に入りました。各地でリサイクル情報の提供やフリーマーケットの開催、海外での環境問題への取り組みや環境NGO情報などを紹介する雑誌を発行するなど当時の環境団体としては、先端の活動(有機野菜などの宅配会社らでぃっしゅぼーやの運営も)をしていました。その「NEN」からも、(僕が入社する直前の)リオの地球サミットにスタッフを派遣しました。参加した同僚たちからは、世界中から参加した環境NGOなど市民たちが、政府関係者たちと同等な立場で環境政策の決定過程に関わっていたことを聞いていたので、それから20年後に開催された「リオ+20」にはどうしても参加したいと思っていました(写真はブラジル緑の党党首で下院議員のホセ・ルイス・ペンナ、緑の党国際局の足立力也氏らと)。

【緑の党世界大会@地球サミット(グローバルグリーンズ@リオ+20)】僕は、大学卒業後3年ほど外資系企業で働いた後、1992年に環境団体「日本リサイクル運動市民の会(Nipon Ecology Network:NEN)」に入りました。各地でリサイクル情報の提供やフリーマーケットの開催、海外での環境問題への取り組みや環境NGO情報などを紹介する雑誌を発行するなど当時の環境団体としては、先端の活動(有機野菜などの宅配会社らでぃっしゅぼーやの運営も)をしていました。その「NEN」からも、(僕が入社する直前の)リオの地球サミットにスタッフを派遣しました。参加した同僚たちからは、世界中から参加した環境NGOなど市民たちが、政府関係者たちと同等な立場で環境政策の決定過程に関わっていたことを聞いていたので、それから20年後に開催された「リオ+20」にはどうしても参加したいと思っていました(写真はブラジル緑の党党首で下院議員のホセ・ルイス・ペンナ、緑の党国際局の足立力也氏らと)。

http://blogednamartins.blogspot.jp/2012/06/verdes-do-mundo-encaminham-propostas-de.html 2012年2月に西アフリカのセネガルで開催された「緑の党世界大会@ダカール」に日本の緑の党国際担当として参加しました。この大会には76カ国から600人が参加しました。併設された「Rio+20フォーラム」(ハインリッヒ・ベル財団協賛)では、アジア地域の緑の党を代表して、「持続可能な開発に有機農業(オーガニック産業)が世界中で貢献している」現状について(IFOAMの元世界理事としての経験から)講演しました。これを聞いたフォーラムの司会者でブラジル緑の党の元環境省次官、リオデジャネイロ州議会議員(次期州知事候補)のアスパシア・カマルゴさんから「是非、ブラジルでも同じ話をして欲しい!」と言ってもらったことも、今回「リオ+20」に参加するきっかけになりました。1992年に環境団体に入ったばかりの新人が、環境NGOでも地球環境政策(国際政治)に関れるんだと知ってから20年。憧れていた伝説のリオサミットに参加できたことは感無量でした。「第3回緑の党世界大会@ダカール2012」http://blog.goo.ne.jp/masayakoriyama/d/20120430

2012年2月に西アフリカのセネガルで開催された「緑の党世界大会@ダカール」に日本の緑の党国際担当として参加しました。この大会には76カ国から600人が参加しました。併設された「Rio+20フォーラム」(ハインリッヒ・ベル財団協賛)では、アジア地域の緑の党を代表して、「持続可能な開発に有機農業(オーガニック産業)が世界中で貢献している」現状について(IFOAMの元世界理事としての経験から)講演しました。これを聞いたフォーラムの司会者でブラジル緑の党の元環境省次官、リオデジャネイロ州議会議員(次期州知事候補)のアスパシア・カマルゴさんから「是非、ブラジルでも同じ話をして欲しい!」と言ってもらったことも、今回「リオ+20」に参加するきっかけになりました。1992年に環境団体に入ったばかりの新人が、環境NGOでも地球環境政策(国際政治)に関れるんだと知ってから20年。憧れていた伝説のリオサミットに参加できたことは感無量でした。「第3回緑の党世界大会@ダカール2012」http://blog.goo.ne.jp/masayakoriyama/d/20120430 ブラジル緑の党が主催したサイドイベント 『緑の党世界大会@地球サミット(グローバルグリーンズ@リオ+20)』は、歴史あるリオ州議会議事堂(以前の国会議事堂)で開催されました。36カ国から100人近くが集まった会議では、先の4月にダカールで長い議論の末に採択された「リオ+20 サミットに関する決議」が改めて確認されました。会議では、参加国のグリーンズを代表して発言したフランス、豪州、NZ、ブラジル、アルゼンチンなどの国会議員に並んで僕も発言させてもらいました。檀上から「(野田首相による)日本の原発再稼働の問題と、それを政治的に阻止するためにも2012年7月に緑の党を設立します」とスピーチすると、うれしいことに参加者たちから大きな賛同の拍手をもらいました!ダカールで決議されたグローバルグリーンズの「グリーン経済」に関する決議案の策定過程には僕も関わらせてもらいましたが、南米やアフリカなど開発途上国の公正で持続可能な開発につながるものです。初めて参加した地球サミットに、そんな緑の党のメンバーとしても参加できたことをとてもうれしく思いました。写真は、豪州の上院議員ラリッサ・ウォーターズさんとニュージーランドのマックスウェル・ケネディ上院議員と)。※第3 回緑の党世界大会(ダカール2012)の「リオ+20 サミット(グリーン経済)に関する決議」http://midorinotable.sakura.ne.jp/pdf/%5bGG%5dRio+20.PDF

ブラジル緑の党が主催したサイドイベント 『緑の党世界大会@地球サミット(グローバルグリーンズ@リオ+20)』は、歴史あるリオ州議会議事堂(以前の国会議事堂)で開催されました。36カ国から100人近くが集まった会議では、先の4月にダカールで長い議論の末に採択された「リオ+20 サミットに関する決議」が改めて確認されました。会議では、参加国のグリーンズを代表して発言したフランス、豪州、NZ、ブラジル、アルゼンチンなどの国会議員に並んで僕も発言させてもらいました。檀上から「(野田首相による)日本の原発再稼働の問題と、それを政治的に阻止するためにも2012年7月に緑の党を設立します」とスピーチすると、うれしいことに参加者たちから大きな賛同の拍手をもらいました!ダカールで決議されたグローバルグリーンズの「グリーン経済」に関する決議案の策定過程には僕も関わらせてもらいましたが、南米やアフリカなど開発途上国の公正で持続可能な開発につながるものです。初めて参加した地球サミットに、そんな緑の党のメンバーとしても参加できたことをとてもうれしく思いました。写真は、豪州の上院議員ラリッサ・ウォーターズさんとニュージーランドのマックスウェル・ケネディ上院議員と)。※第3 回緑の党世界大会(ダカール2012)の「リオ+20 サミット(グリーン経済)に関する決議」http://midorinotable.sakura.ne.jp/pdf/%5bGG%5dRio+20.PDF 【「脱原発」を主張した日本からの参加者たち】このサミットは、2011年に起こった東日本大震災と福島原発事故の翌年に開催されました。環境NGOなど市民社会セクターから参加者の多くは、この「持続可能な開発」をテーマに世界中の首脳が集まって議論する場で原発のことが大きな課題になることを期待していました。ところが、とても残念なことに結果的には原発のことはこのサミットの交渉課題には乗りませんでした。でもNGO関係者はサイドイベントなどで原発に関する多くの議論を行いました。日本からは、「福島県有機農業ネットワーク」の菅野正寿さんと高橋久夫さんがサミットに参加。福島原発事故の農業に対する影響や、それを受けた福島の農業の現状をジャパンパビリオンなどで本会合の参加者に報告していました。

【「脱原発」を主張した日本からの参加者たち】このサミットは、2011年に起こった東日本大震災と福島原発事故の翌年に開催されました。環境NGOなど市民社会セクターから参加者の多くは、この「持続可能な開発」をテーマに世界中の首脳が集まって議論する場で原発のことが大きな課題になることを期待していました。ところが、とても残念なことに結果的には原発のことはこのサミットの交渉課題には乗りませんでした。でもNGO関係者はサイドイベントなどで原発に関する多くの議論を行いました。日本からは、「福島県有機農業ネットワーク」の菅野正寿さんと高橋久夫さんがサミットに参加。福島原発事故の農業に対する影響や、それを受けた福島の農業の現状をジャパンパビリオンなどで本会合の参加者に報告していました。

http://www.farm-n.jp/yuuki/pdf/rio1.pdf 【ビア・カンペシーナとも交流】菅野さんたちは、ピープルズサミットでも、地元の国際的な小規模農家グループ(ビア・カンペシーナ)とも交流しました。また「国連生物多様性の10年市民ネットワーク(UNDB市民ネット)」は、原発事故後に苦悩を抱えながらも有機農業を通じて地域の再

【ビア・カンペシーナとも交流】菅野さんたちは、ピープルズサミットでも、地元の国際的な小規模農家グループ(ビア・カンペシーナ)とも交流しました。また「国連生物多様性の10年市民ネットワーク(UNDB市民ネット)」は、原発事故後に苦悩を抱えながらも有機農業を通じて地域の再

一週間後には帰国しますが、そのすぐ後にドイツのIFOAM本部(ボン)で開催されるIFOAM世界理事会議に初めて参加してきます。世界中のオーガニックセクターの代表者たちから選ばれた世界理事(World Board)たちによる、世界のオーガニックムーブメントの方向性を作っていく重要な会議です。実は、昨年の今頃もIFOAM本部でメディアフェローとして広報関連の仕事をしていたので、またあの仲間たちの待つ場所に帰れてうれしいです。2度目のボンでの誕生日は、オーガニックなケーキでお祝いしてもらえるのでしょうか? それともオーガニックワインとビール?

一週間後には帰国しますが、そのすぐ後にドイツのIFOAM本部(ボン)で開催されるIFOAM世界理事会議に初めて参加してきます。世界中のオーガニックセクターの代表者たちから選ばれた世界理事(World Board)たちによる、世界のオーガニックムーブメントの方向性を作っていく重要な会議です。実は、昨年の今頃もIFOAM本部でメディアフェローとして広報関連の仕事をしていたので、またあの仲間たちの待つ場所に帰れてうれしいです。2度目のボンでの誕生日は、オーガニックなケーキでお祝いしてもらえるのでしょうか? それともオーガニックワインとビール? 会議の後には少し日程があくので、10年前に研修させてもらったフランクフルトのオーガニック農場に遊びに行ってきます!当時いた人たちもまだいるみたいで、10年ぶりの里帰りがとても楽しみです。「デメター(豊穣の女神)」の認証マークで知られるバイオダイナミック農業のセンターでもあるドッテンフェルダー農場。今年で40周年を迎える歴史あるオーガニック農場です。僕のオーガニックの旅は、1997年の秋にここから始まりました。

会議の後には少し日程があくので、10年前に研修させてもらったフランクフルトのオーガニック農場に遊びに行ってきます!当時いた人たちもまだいるみたいで、10年ぶりの里帰りがとても楽しみです。「デメター(豊穣の女神)」の認証マークで知られるバイオダイナミック農業のセンターでもあるドッテンフェルダー農場。今年で40周年を迎える歴史あるオーガニック農場です。僕のオーガニックの旅は、1997年の秋にここから始まりました。  そして、最後は世界の富が集まるというアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催されるオーガニックEXPO。ヨーロッパでは観光地としても知られる、最先端の建築物がすごいというドバイに初挑戦です。オーガニックに国境はない?オイルマネーによる好景気に沸く彼の国で、世界各地でエコビジネスとしても成長を続けているオーガニックビジネスの息吹を感じてきます。

そして、最後は世界の富が集まるというアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催されるオーガニックEXPO。ヨーロッパでは観光地としても知られる、最先端の建築物がすごいというドバイに初挑戦です。オーガニックに国境はない?オイルマネーによる好景気に沸く彼の国で、世界各地でエコビジネスとしても成長を続けているオーガニックビジネスの息吹を感じてきます。 現在、ヨーロッパではオーガニックが環境問題のなかでも気候変動に貢献できることがかなり広く議論されています。しかも世界銀行、UNEPなどの国連機関がスポンサーで、「農業界のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)」と言われる「IAASTD(開発のための農業科学技術の国際的評価機関)」は、この4月の会議で環境汚染の原因となる農薬や化学肥料、遺伝子組み換え作物(GMO)に依存する慣行農法よりも、有機農業のほうが環境負荷の削減や、アフリカなど小規模の自給農家にとって経営効率的にも有効であるという画期的な評価を下しました。

現在、ヨーロッパではオーガニックが環境問題のなかでも気候変動に貢献できることがかなり広く議論されています。しかも世界銀行、UNEPなどの国連機関がスポンサーで、「農業界のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)」と言われる「IAASTD(開発のための農業科学技術の国際的評価機関)」は、この4月の会議で環境汚染の原因となる農薬や化学肥料、遺伝子組み換え作物(GMO)に依存する慣行農法よりも、有機農業のほうが環境負荷の削減や、アフリカなど小規模の自給農家にとって経営効率的にも有効であるという画期的な評価を下しました。