百万本のバラ 「加藤登紀子」 Mayu

栃ノ心 、ジョージア・ムツヘタ出身本名はレヴァニ・ゴルガゼ。

栃ノ心 、ジョージア・ムツヘタ出身本名はレヴァニ・ゴルガゼ。

栃ノ心を毎日応援してた。優勝が決まって嬉しい。スターリンの亡霊が相撲見てたら栃ノ心の優勝を喜んでるだろな。

私にはグルジアはきわめて神秘的な国だった。

コーカサス、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンは美男美女の宝庫と聞いていた。明治時代井上馨がアメリカに行き、日本人の不美男、不美女だらけなんに絶望しどうしたらいいか悩んだ。コーカサスが美女の宝庫と聞きコーカサスの美女に日本に来てくれと言ったけど一人も来なかった。

ヨシフ・スターリンとグリゴリー・オルジョニキーゼはグルジア出身だった。革命時代からの親友であり、オルジョニキーゼ、スターリン、ミコヤンは、「カフカース派」と呼ばれてた。しかしオルジョニキーゼはスターリンににらまれ自殺した。

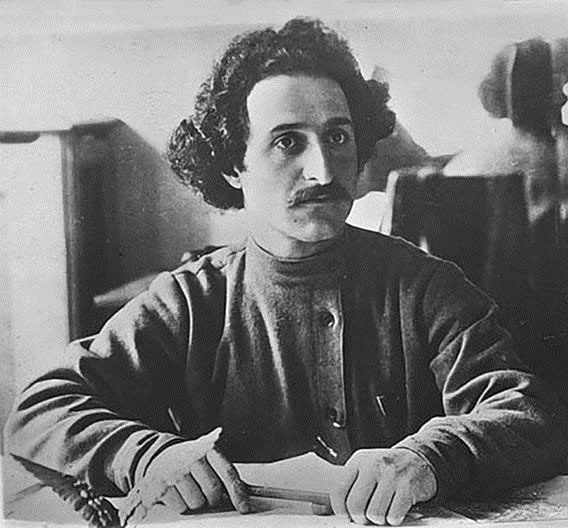

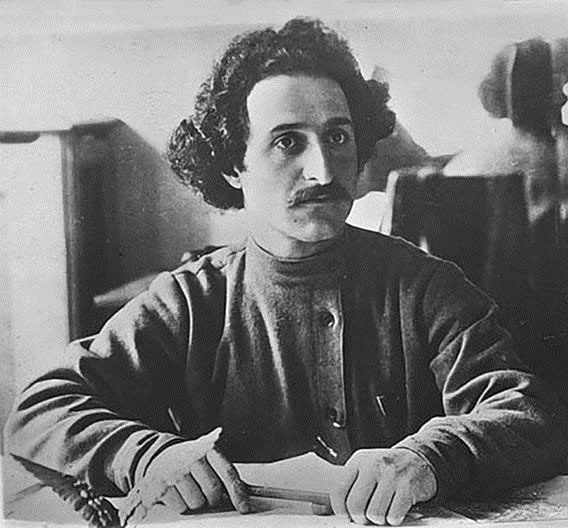

左からミコヤン、スターリン、オルジョニキーゼ

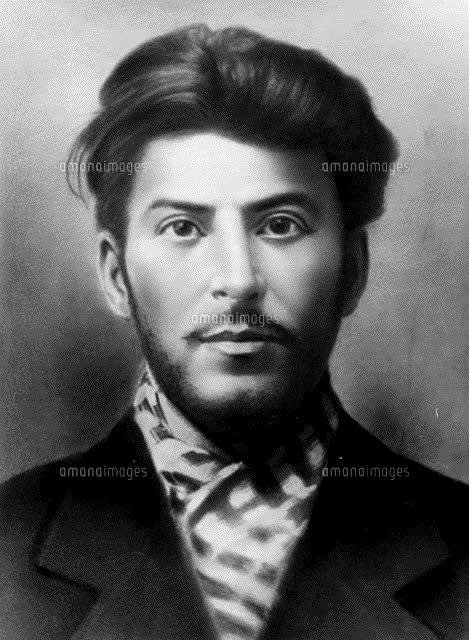

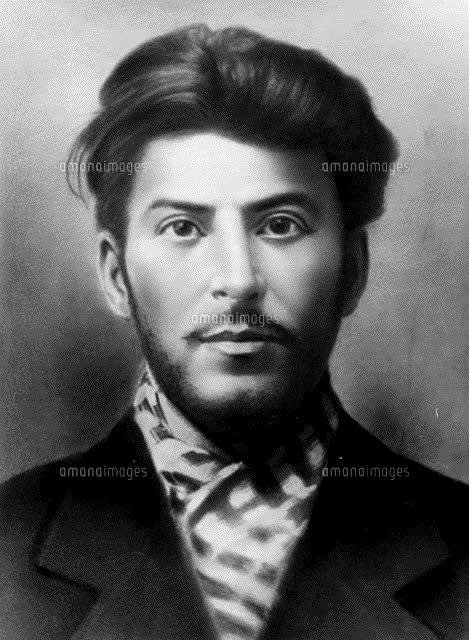

若き日のヨシフ・スターリン

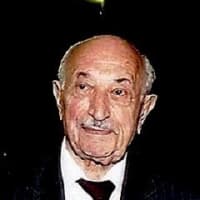

スターリンの腹心だったラヴレンチー・ベリヤ

グルジア・クタイシのスフミ近郊のミヘウリにて、小作農パーヴェル・カフカハエヴィチ・ベリヤの息子として生まれる。ベリヤはグルジアの少数民族ミングレル人であり、ミングレル人と言うのは古代ユダヤ人である。

グルジア民謡スリコという歌が好きだった。

スリコSULIKO

【作詞】ア・ツェレテリAkaki Tsereteli

【作曲】グルジア民謡 ヴェ・ツェレテリ

【訳詞】井上 頼豊

1.心もうつろに あてもなくさまよう

あの子は何処へ 行ったやら

いとおしいスリコ

2.夕べの城あとに みなし子らあそぶ

どこかにスリコが いやせぬか

忘れられぬスリコ

3.森のうぐいすに 私は呼びかけた

「おまえは知らぬか うぐいすよ

スリコの墓を」

4.やさしいうぐいすは 私にささやいた

「あなたの立ってる その土が

スリコの墓よ」

スリコhttp://www.utagoekissa.com/suriko.html

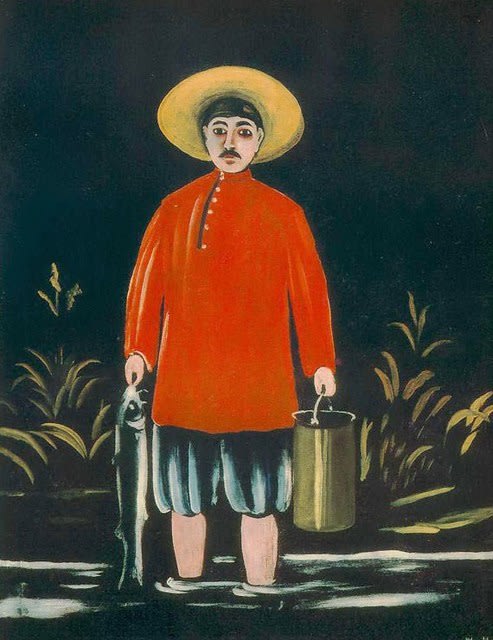

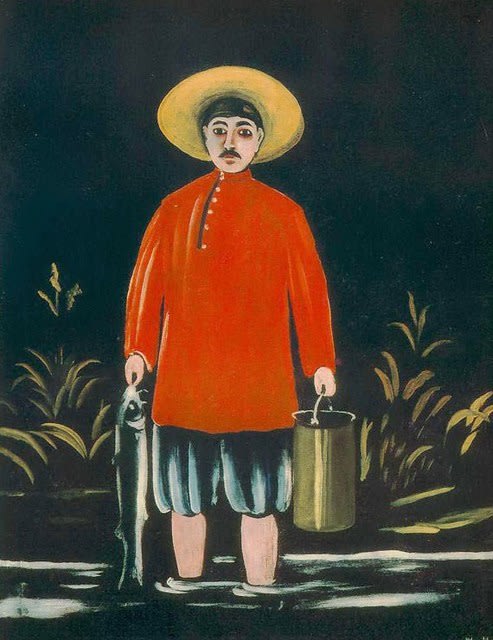

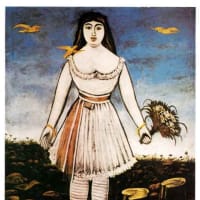

ニコ・ピロスマニという画家がいた。

百万本の薔薇を贈った画家

1.信じてくれますか 一人の若者が

小さな家を売り バラを買いました

信じてくれますか 嘘だと思うでしょう

町じゅうのバラを あなたに贈るなんて

※バラを バラを バラをください

ありったけのバラをください

あなたの好きなバラの花で

あなたを あなたを あなたを包みたい http://www.youtube.com/watch?v=p8JlXSNITjw&feature=related

「百万本の薔薇」を初めて聴いた時、世にもけったいな人がいたものだと呆れた。これでもかこれでもかと手紙送る人も困る。アンデルセンは生涯に3回大恋愛して一回も成就しなかった。好きな女性があらわれると大学ノート一冊分の手紙を書いて送ってたらしい。the-girl-with-a-glass-of-beer_niko-pirosmani_oil-on-canvas.jpg

恋は成就せず失恋ばかり。

この歌で歌われてる画家は。

ニコ・ピロスマニ (1862年 - 1918年4月9日)は19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したグルジアの画家。彼はグルジア東部のミルザーニの村で生まれた。後にトビリシに出て、グルジア鉄道で働いたり自分の商店を持ったりしたが、体が弱いうえ

人づき合いが下手で長続きしなかった。その後、独学で絵を描く。彼はプリミティヴィズム(原始主義)あるいは素朴派(ナイーブ・アート)に分類される。彼の絵の多くは荒野にたたずむ動物たちや食卓を囲むグルジアの人々を描いたものである。彼はグルジアを流浪しながら絵を描いてその日暮らしを続けた。

一旦はロシア美術界から注目され名が知られるようになったが、そのプリミティヴな画風ゆえ幼稚な絵という非難を浴びてしまった。失意の彼は1918年、貧困のうちに死去した。russian3foto1.jpg

死後グルジアでは国民的画家として愛されるようになる。

1894年、彼の町を訪れたフランス人女優マルガリータと出会って。彼女を深く愛したピロスマニは、愛を示すためにホテルの前の広場を薔薇で埋め尽くした。この伝説がアンドレイ・ヴォズネセンスキーの詩になり、歌となってヒットした。

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/16/b89362a2542dda2a22c14d572fe2110a.jpg" border="0">

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/16/b89362a2542dda2a22c14d572fe2110a.jpg" border="0">

コーカサスは古代ユダヤ人のきわめて多い土地と聞く。アッシリアバビロニアの頃のユダヤ人も住んでた。ベリヤなんかそうなんでしょう。

シベリア鉄道オトポール駅でユダヤ難民をたすけた陸軍中将樋口 季一郎のことを思い出した。革命後10年しかたってないソビエトで。

樋口はグルジアの首都チフリス郊外のユダヤで貧しいユダヤ人の玩具商と出会った。

その老人は樋口が日本人と知ると最敬礼し家に招き入れた。老人は涙を流しながらこう訴えてきた。

「私たちユダヤ人は、世界中で一番不幸な民族です。何処にいっても虐められてきました。暴虐の前に刃向かうことは許されない。ただ、神に祈るしかない。だれをも怨んだり、憎んだりしてはならないのだ。ただ、一生懸命神に祈るのだ。そうすれば、かならず、地上の君メシアが助けてくれる。

神はメシアを送って助けて下さる。メシアは東方から来る。日本は東方の国だ。日本の天皇こそ、そのメシアなのだと思う。そしてあなたがた日本人もメシアだ。われわれユダヤ人が困窮している時に、いつか、どこかできっと助けてくれるにちがいありません。」

深い皺の刻まれた老人の目じりから、涙がしたたり落ちていました。

栃ノ心 、ジョージア・ムツヘタ出身本名はレヴァニ・ゴルガゼ。

栃ノ心 、ジョージア・ムツヘタ出身本名はレヴァニ・ゴルガゼ。

栃ノ心を毎日応援してた。優勝が決まって嬉しい。スターリンの亡霊が相撲見てたら栃ノ心の優勝を喜んでるだろな。

私にはグルジアはきわめて神秘的な国だった。

コーカサス、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャンは美男美女の宝庫と聞いていた。明治時代井上馨がアメリカに行き、日本人の不美男、不美女だらけなんに絶望しどうしたらいいか悩んだ。コーカサスが美女の宝庫と聞きコーカサスの美女に日本に来てくれと言ったけど一人も来なかった。

ヨシフ・スターリンとグリゴリー・オルジョニキーゼはグルジア出身だった。革命時代からの親友であり、オルジョニキーゼ、スターリン、ミコヤンは、「カフカース派」と呼ばれてた。しかしオルジョニキーゼはスターリンににらまれ自殺した。

左からミコヤン、スターリン、オルジョニキーゼ

若き日のヨシフ・スターリン

スターリンの腹心だったラヴレンチー・ベリヤ

グルジア・クタイシのスフミ近郊のミヘウリにて、小作農パーヴェル・カフカハエヴィチ・ベリヤの息子として生まれる。ベリヤはグルジアの少数民族ミングレル人であり、ミングレル人と言うのは古代ユダヤ人である。

グルジア民謡スリコという歌が好きだった。

スリコSULIKO

【作詞】ア・ツェレテリAkaki Tsereteli

【作曲】グルジア民謡 ヴェ・ツェレテリ

【訳詞】井上 頼豊

1.心もうつろに あてもなくさまよう

あの子は何処へ 行ったやら

いとおしいスリコ

2.夕べの城あとに みなし子らあそぶ

どこかにスリコが いやせぬか

忘れられぬスリコ

3.森のうぐいすに 私は呼びかけた

「おまえは知らぬか うぐいすよ

スリコの墓を」

4.やさしいうぐいすは 私にささやいた

「あなたの立ってる その土が

スリコの墓よ」

スリコhttp://www.utagoekissa.com/suriko.html

ニコ・ピロスマニという画家がいた。

百万本の薔薇を贈った画家

1.信じてくれますか 一人の若者が

小さな家を売り バラを買いました

信じてくれますか 嘘だと思うでしょう

町じゅうのバラを あなたに贈るなんて

※バラを バラを バラをください

ありったけのバラをください

あなたの好きなバラの花で

あなたを あなたを あなたを包みたい http://www.youtube.com/watch?v=p8JlXSNITjw&feature=related

「百万本の薔薇」を初めて聴いた時、世にもけったいな人がいたものだと呆れた。これでもかこれでもかと手紙送る人も困る。アンデルセンは生涯に3回大恋愛して一回も成就しなかった。好きな女性があらわれると大学ノート一冊分の手紙を書いて送ってたらしい。the-girl-with-a-glass-of-beer_niko-pirosmani_oil-on-canvas.jpg

恋は成就せず失恋ばかり。

この歌で歌われてる画家は。

ニコ・ピロスマニ (1862年 - 1918年4月9日)は19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したグルジアの画家。彼はグルジア東部のミルザーニの村で生まれた。後にトビリシに出て、グルジア鉄道で働いたり自分の商店を持ったりしたが、体が弱いうえ

人づき合いが下手で長続きしなかった。その後、独学で絵を描く。彼はプリミティヴィズム(原始主義)あるいは素朴派(ナイーブ・アート)に分類される。彼の絵の多くは荒野にたたずむ動物たちや食卓を囲むグルジアの人々を描いたものである。彼はグルジアを流浪しながら絵を描いてその日暮らしを続けた。

一旦はロシア美術界から注目され名が知られるようになったが、そのプリミティヴな画風ゆえ幼稚な絵という非難を浴びてしまった。失意の彼は1918年、貧困のうちに死去した。russian3foto1.jpg

死後グルジアでは国民的画家として愛されるようになる。

1894年、彼の町を訪れたフランス人女優マルガリータと出会って。彼女を深く愛したピロスマニは、愛を示すためにホテルの前の広場を薔薇で埋め尽くした。この伝説がアンドレイ・ヴォズネセンスキーの詩になり、歌となってヒットした。

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/16/b89362a2542dda2a22c14d572fe2110a.jpg" border="0">

src="https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/10/16/b89362a2542dda2a22c14d572fe2110a.jpg" border="0">

コーカサスは古代ユダヤ人のきわめて多い土地と聞く。アッシリアバビロニアの頃のユダヤ人も住んでた。ベリヤなんかそうなんでしょう。

シベリア鉄道オトポール駅でユダヤ難民をたすけた陸軍中将樋口 季一郎のことを思い出した。革命後10年しかたってないソビエトで。

樋口はグルジアの首都チフリス郊外のユダヤで貧しいユダヤ人の玩具商と出会った。

その老人は樋口が日本人と知ると最敬礼し家に招き入れた。老人は涙を流しながらこう訴えてきた。

「私たちユダヤ人は、世界中で一番不幸な民族です。何処にいっても虐められてきました。暴虐の前に刃向かうことは許されない。ただ、神に祈るしかない。だれをも怨んだり、憎んだりしてはならないのだ。ただ、一生懸命神に祈るのだ。そうすれば、かならず、地上の君メシアが助けてくれる。

神はメシアを送って助けて下さる。メシアは東方から来る。日本は東方の国だ。日本の天皇こそ、そのメシアなのだと思う。そしてあなたがた日本人もメシアだ。われわれユダヤ人が困窮している時に、いつか、どこかできっと助けてくれるにちがいありません。」

深い皺の刻まれた老人の目じりから、涙がしたたり落ちていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます