名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

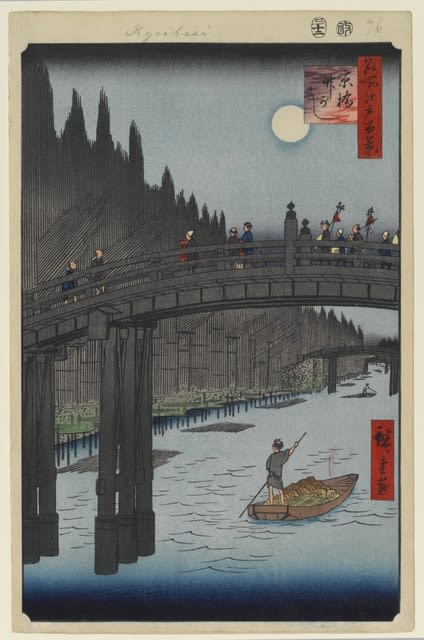

第77景 「京橋竹がし」

手前に描かれた橋が欄干に擬宝珠のある京橋、その奥には中ノ橋、その先にかすかに見えるのが、白魚橋です。

西から下流を望んだ構図で、川面の左側には竹を運んできた筏(いかだ)が描かれています。

左側の河岸には竹が異様に並び立っています。この河原は竹問屋が多く竹河原と呼ばれていました。

遠景には満月が美しく輝いています。

橋を渡る中央の人物の持つ赤い提灯には、「彫竹(ほりたけ)」と描かれています。これは、彫師の横川彫竹の名を忍ばせたとヘンリー・スミス氏は論じています。

京橋

(きょうばし)

京橋川に架けられていた中央通りの橋です。

江戸時代の京橋は、木造で、公儀橋(こうぎばし)であり、欄干の柱頭部に 擬宝珠(ぎぼし、ぎぼうしゅ)という飾りがついていました。他にこの飾りがついていた橋は、日本橋と新橋のみでした。

中ノ橋

三年橋、炭谷橋とも呼ばれました。

白魚橋

京橋川に架けられていた橋です

京橋川

(きょうばしがわ)

東京都中央区にあった河川です。

江戸時代に、開削された人工の河川です。現在は埋め立てられ、東京高速道路がその上を通っています。

京橋川外堀から北紺屋町(現在の八重洲二丁目)と南紺屋町(現在の銀座一丁目)との間に分かれて東に流れ、白魚橋先で楓川、桜川(八丁堀)・三十間堀と合流した。延長0・6㎞。江戸時代には、比丘尼橋、中之橋、京橋、三年橋、白魚橋が架かる。その開削年代は詳らかではないが、家康の江戸入り後、慶長年間(1596~1615)に行なわれた最初の天下普請で外堀とともに開削された水路であるとされる。比丘尼橋と中之橋間の左岸には薪河岸、中之橋と京橋間の左岸には大根河岸、京橋と白魚橋間の左岸には竹河岸、右岸には白魚河岸があった。京橋川は昭和38~40年に埋め立てられて、屋上に東京高速道路株式会社の自動車道路がある細長いビルにかわった。現在、自動車道路の下は飲食店や駐車場になっている。中央通りと交差する京橋跡には「京橋大根河岸青物市場跡」と「江戸歌舞伎発祥の地」の碑(京橋三丁目4番先)、京橋の親柱(京橋三丁目5番先・銀座一丁目2番先・11番先)と「煉瓦銀座の碑」(銀座一丁目11番ち先)が建っている。

竹河岸

竹河岸竹河岸は、京橋川の北東沿岸の京橋と白魚橋間にある河岸地で、竹商人が多くいたことから里俗で呼ばれていた。竹の多くは、千葉県から高瀬舟に載せて京橋川に入って来たものや、群馬県から筏(いかだ)に組んで送ったものであったという。青竹が連ねられている竹川岸の様子は、歌川広重の「名所江戸百景」にも描かれており、その光景は目にさわやかな風物詩であった。中央区 土木部公園緑地課

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

京橋跡地より撮影してみました。

最後に

京橋川は、現在は埋め立てられ、東京高速道路がその上を通っています。

作品から感じられる風情ある風景は、味気ない場所へと変わっていました。

なんだかなぁ。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅