チョット長いです。

(以下抜粋:ブログ主)

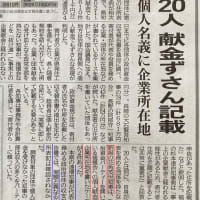

●経済学的に見て「アベノミクス」はやっぱり失敗なこれだけの理由

●「まずは金持ちから豊かになる必要」の嘘

「どれだけ真面目に働いても暮らしがよくならないという日本経済の課題を克服するため、安倍政権は、『デフレからの脱却』と『富の拡大』を目指しています。これらを実現する経済政策が、アベノミクス『3本の矢』です」

さて、安倍政権が国民に期待を抱かせる論法のひとつにトリクルダウンがあります。これは、国民が全体的に潤うためには、「まずお金持ちが潤わなければならないんだ」とする不思議な論法です。

しかし、トリクルダウンは起きませんでした。

(金持ちから滴り落ちる地方へのおこぼれはなかった。)(←ブログ主・注)

常識的な経済学の教科書には載っていません。だからトリクルダウンは経済学とはいえません。

せいぜい経済についての考え方、もっといえば願望にすぎません。

アベノミクスはもっぱら金融資産家にしか作用せず、効果は極めて限定的だったのです。

いまでこそ、金融機関は低金利に苦しんでいますが、アベノミクス実施当初は「大胆な金融政策」で大いに儲けました。

その間、庶民はたいした恩恵に預かれなかったことを忘れてはなりません。

実質賃金が上がらないのだから暮らしが良くなるわけはない

「どれだけ真面目に働いても暮らしがよくならないという」状態が改善されていない。なぜでしょうか。 アベノミクスは、そのうたい文句とは裏腹に、「労働条件の悪化が続いて、働いて暮らしている人びとの元気がなくなっていく、これこそが日本経済の停滞の原因」とは考えていないためです。アベノミクスは、停滞の原因を「デフレ」(物価が持続的に下落すること)に求めます。これが第1の誤りです。そして、「大胆な金融政策」で「デフレからの脱却」ができると考えてしまったこと。これが第2の誤り。そして、この6年間、がんばって「大胆な金融政策」を継続してきたことのツケがたまってきたこと。これは政府の過失であるとともに、国民の誤算ともいえます。

庶民には滴ってこなかった「富」

みなさんはお金持ちになったら何にお金を遣いたいでしょうか。

海外旅行も増えるでしょう。もっとお金持ちになるために、さらに株や不動産に投資するかもしれません。そうなれば、お金の流れがここで切れてしまいます。

仮に企業が儲かったとして、それを賃金として労働者に支払うか? という問題です。

儲けは企業のものであり、それを何に遣うかは企業の判断です。儲けを給料として支払わせる政策も法律もありません。 だからこそ、政府は、2015年4月の政労使会議で企業に賃上げを要請し、2015年10月の官民対話でもっと投資を増やすように要請しました。

いま統計不正問題で国会が揺れているのは、トリクルダウンが起きるとか、起きたとかといっていた政府の主張が事実なのかを検証しなければならないためです。全体として賃金が増えたのか減ったのか、統計に不正があればまったく検証できません。国の政策の根幹にかかわる問題なのです。

埼玉大学大学院 准教授 結城剛志

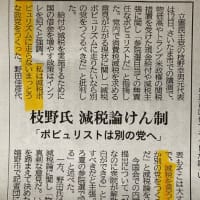

知らなかった!こんな論争

最近、MMT(現代貨幣理論、あるいは現代金融理論)に注目が集まっていて、アメリカで大論争になっているというニュース見ました。

日本では「肯定論より否定論が多く、その有効性の主張が十分伝わっていないと思います」とのコメントなどもあったりします。

MMT➡モダンマネタリーセオリーの略だそうです。そういわれてもよく分かりません。

当ブログの3/25に無視された辺野古民の意思として載せました。聞きかじって書き込んでいますが、これがMMTのことだったんです。

以下、経済評論家の三橋貴明氏のブログから 3/16

(盛岡自治会館に議員か監査委員かので講演にも来て聞いてます)

と主張している連中は、一人残らず「300年以上も前」の現実を生きていることになります。つまりは、中世人です。

パウエル議長だろうが、クルーグマン教授やサマーズ教授だろうが、「自分の頭で考える」ことを放棄し、MMTを印象論で否定する連中は、全員、中世人でござます。』

(MMTのことを)『クルーグマンは「支離滅裂」、サマーズは「ブードゥー経済学」、ロゴフは「ナンセンス」、フィンクにいたっては「クズ」と一蹴している。

日本でも、黒田日銀総裁が記者会見(3月15日)において現代貨幣理論について問われると、「必ずしも整合的に体系化された理論ではない」という認識を示したうえで、「財政赤字や債務残高を考慮しないという考え方は、極端な主張だ」と答えている。

しかし、現代貨幣理論は、クナップ、ケインズ、シュンペーター、ラーナー、ミンスキーといった偉大な先駆者の業績の上に成立した「整合的に体系化された理論」なのである。』

(MMTのポイントの一部として次のように解説しています:B主)

『例えば、日本は、GDP(国内総生産)比の政府債務残高がおよそ240%であり、先進国中「最悪」の水準にあるとされる。にもかかわらず、日本が財政破綻することはありえない。日本政府には通貨発行権があり、発行する国債はすべて自国通貨建てだからだ。

政府債務残高の大きさを見て財政破綻を懸念する議論は、政府の債務を、家計や企業の債務のようにみなす初歩的な誤解に基づいている。

政府は、家計や企業と違って、自国通貨を発行して債務を返済できるのだ。したがって、政府は、財源の制約なく、いくらでも支出できる。』

『さて、国家財政に財源という制約がないということは、課税によって財源を確保する必要はないということを意味する。

アメリカでの現代貨幣理論の流行を紹介した日本経済新聞の記事は、この理論の支持者が「政府の借金は将来国民に増税して返せばよい」と主張していると書いているが、これは誤解である。現代貨幣理論によれば、政府の借金を税で返済する必要すらないのだ。』

ということで、

お金とは、債務者と債権者の、貸し借りの記録そのものです。特にも自国通貨で精算できる国にとっては。

誰かが借金すると、流通するお金が、自動的に増えるということです。借金そのものが金融資産を増やすんですね。

借金が記録となり、引き出していい現ナマになります。 借金することによってのみ、流通する現金が増えるという現実は否定しようがありません。それが国債でもあります。それが現在の経済の仕組みです。

結果として、政府の借金が、我々の金融資産を増やす手段になっているという事実は否定のしようがありません。

その借金は、政府の子会社である日銀と政府との貸借対照表を連結決算できます。

日銀の債券という借方と政府の債務という貸方で、連結するとプラスマイナスゼロになります。身内同士ですから。

父ちゃんが母ちゃんから借りる貸し借りで、自家(自国)で母ちゃんがお金を印刷できれば、貸し借りという事実はあるけども、返さなくても母ちゃんは困らないよね。父ちゃんも「返さなければ」という罪悪感必要ないよね。という問題です。

要するに、「国民の一人当たりの借金」と言われている、「政府の借金」は、チャラになるということはそういう事です。だから「返す必要すらない」という事ではないか? たぶん。

返済の義務のない取りたてに怯えて、そのために財政の緊縮を唱え、民間にお金を循環させない政策に固執している政府は、国民を苦しめているだけと思うのです。 怯える必要もなく、堂々と借金していいのにです。

黒田日銀総裁の「財政赤字や債務残高を考慮しないという考え方は、極端な主張だ」は、借金への罪悪感です。たぶん。

罪悪感持たなくても、もっと楽になっていいんだよ?黒田総裁。

2度にわたる消費税増税も、結局返済に回せず債務残高は増えて、どっちみち残高は増えるのに、まだ無駄なことを繰り返そうとする。

医療費負担増や介護保険負担増。行財政改革で地方公務員削減も、教育費予算の少なさも、水道のライフラインの整備も膨大な費用がかかるとして、水道法まで変えて民間参入を可能として交付金削減?

何よりも、シャッキン、シャッキンと騒ぎたて、国民の将来不安を煽り、経済を萎縮させているように思うのは自分だけ?でしょうか。

これでは子どもが増えるとか、結婚しようとか、若者が将来の希望を持てる状態ではないじゃないですか。

それを地方のせいにして、地方で解決しろという政府は、どうかしている。

地方企業の投資がなく、企業の借り手がないため金利が下がっているのも、企業が将来の希望が持てないという状態ではないでしょうか。

そして地方銀行が淘汰されようとしている現在の状態。

これら、すべての問題は政府の「借金への恐怖感」が創り出している緊縮財政政策としか思えません。

まずは増税止めて欲しい。ただそれだけです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます