名古屋の松坂屋美術館で29日、再興第99回院展の名古屋展が開幕、意欲あふれる日本画作品を鑑賞してきました。12月7日まで。

日本画は門外漢ながら見るのは大好き。この日も作品の前に立ち止まり、近づいて見たり、離れて見たりする時間が多くなりました。

今回、とりわけ楽しみにしていたのは、同人の作品に付けられた創作にかけた思いや、どんな描き方をしたかなどのコメント。読みながら絵を見ると、作品への理解が深まるだけでなく、作家の意欲が伝わってきて、作品だけでなく、会ったこともない作家に親近感さえ覚えるのです。

やっと故郷の風景を描くことができた喜び、温めていた構想をついに作品にしたこと、ぜひ挑戦したいと思い続けていたテーマだったこと、2度目の挑戦のテーマだが前回とは全く違う描き方を試みたこと、どんな筆を使い何回色を塗り重ねたか――。

ほぼ全てのコメントを読み通して感じたのは、当たり前のことながらベテランである同人がこのように挑戦や研究を試みている限り、意欲的な若い作家が育ち、院展ファンの楽しみも続くだろうということでした。

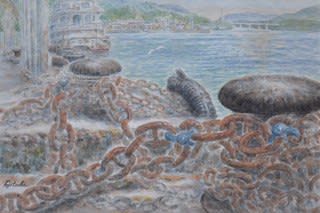

若手と言えば、昨年12月19日に掲載した「日本画界の新星と85歳の新入生」(http://blog.goo.ne.jp/kyuukazan/d/20131219)で紹介した平田望さんは、今回も下に掲載した「A Mad Tea-Party」と題する作品で入選しました。

これからも楽しみです。

(日本美術院作品集から)