13日に載せた須花坂湿原の座禅草記事の続編です。

同じ日に栃木市観光協会のHPに「星野の節分草」が開花したとの情報が出てましたね

いよいよ春の妖精の開花が始まりましたが、佐野市の柿平は開花が遅れているようですし

秩父の小鹿野は残雪が凄くて、節分草の開花が3月になりそうとのことです

みなさんはどこに行かれますか、私は花友とどこに行くか相談中です。

須花坂湿原から須花トンネルの上の須花峠に向かう登り道は、落ち葉の吹き溜まりで

靴が埋まりそうなふかふか道を登ります

登りつめた峠には、須花峠の表示と佐野宗綱の戦死の地の標柱が立っていました

唐沢城に本拠を置いた佐野宗綱は、佐野氏16代の当主で、上杉謙信との戦にも耐え

部下に鉄砲を持たせるなどの先進性を持ち、北条氏との戦いでは常陸の佐竹氏と結び

たびたび出撃している。

天正13年1月1日(西暦1585年1月31日)、大晦日の軍議で家老たちに反対されたが、北条方の

長尾顕長と彦馬で戦うとき、今まで一度も負けたことが無いので過信したのか、宗綱自身が

単騎で突出してしまい、配下の到着をこの峠で待っていた時に、敵の鉄砲で撃たれたという

皮肉なことに、男子がいなかった佐野氏は、この後、北条氏から北条氏忠を養子として迎え入れ

佐野氏忠を名乗らせ、北条氏の傘下となり、豊臣氏の小田原征伐では、北条氏が没落すると

氏忠も運命を共にしたという。

ただ宗綱の戦死後、豊臣に仕えていた天徳寺氏(佐野房綱)が小田原征伐で戦功が有ったため

佐野氏が再興されたという。

そんな歴史を秘めた須花峠だが、今の時期は訪れる人もなく、肌寒い風が吹いていた

峠を越えて下ると、そこは須花トンネルの出口の上で、下には足利市の表示が立っていた

その場所から右に名草山の登山道があり、かなりの急登で鉄パイプの手すりとステップが

刻んである

手すりにつかまり、ステップを確かめながら一歩一歩登っていくと、尾根道になる直前に

ベンチがあり、その横に鎧地蔵尊の碑が立っていた

ベンチ

鎧地蔵尊の碑

(これについてはいわれを調べていない)

鎧地蔵尊の跡を超すと、しばし緩やかな尾根道となる。この尾根の右下が須花湿原で

樹林の間から少しだけ湿原が見えた

しかし、その先にも手すりとロープの張られた急登が待っていた。

こちらにはステップが無いので、うっかりすると滑りそうだった

その急登を登りきると、そこは名草山の山頂で山名プレートと三等三角点が有った

ただ周りは雑木林で見晴らしはあまりよくなかった

名草山の三等三角点

名草山の山名プレート、標高258.3mと書いてある

雑木林の山頂は、展望が望めない

反対側に緩やかな下りの尾根道が続いている。

彦馬浅間遊歩道案内図には、名草山を通って一周できる道が書いてあったが

それは体調の万全なときにしたい。

その尾根道に、小動物のフンと思われるものもあった

下山時に尾根道の左下を見ると、須花坂湿原の一部が木の間から見えた

それなので須花坂湿原は、名草山の中腹の沢にあると言ってもいいだろう

この尾根道には、無数のコウヤボウキの花柄が有った。

須花坂湿原に登る、腐った階段を上から見ると、こんな感じである

階段を下りて歩き出したら、二人連れの婦人に出会った。

そして私が明治トンネルに行く準備をしていたら、その二人が戻ってきた

座禅草を見ただけで戻ってきたのだろうか、地元ナンバーなので、様子を

見に来たのかも。

明治トンネルへの道、道標にはトンネルまで140mと表示されている

明治トンネルの様子

トンネルは立ち入り禁止になっている

トンネルの入り口付近の様子

転がっているのは、山の斜面から崩落した石、入口はゲンノウでタガネをたたいて

削った跡が残っている。

史跡須花トンネルの標柱が立っていた

傍らに「旧須花隧道」と書かれた碑が立っていた。

碑には次のように書かれていた

佐野市と足利市とを結ぶ須花坂には3本の隧道が並存しています

これらは、明治22年竣工の「素掘り」、大正6年の「煉瓦造」、昭和55年の

「RC造」と、建築時期によって構造の異なるものです。

「旧須花(すばな)隧道」とは、明治期と大正期の隧道です。

2つの隧道は現在使用されなくなりましたが、隧道構造仕様の流れを間近で

知ることができ、また、希少性に富んでいることなどから、平成21年11月

選奨土木遺産に認定されました。

特に、ここに面する明治期の初代隧道は工事着手から竣工まで8年の歳月を

要していますが、工事は人力だけで行われたものです。

現在通行も出来ませんが、内部には手堀り作業で刻み込まれた工具の痕跡が

残り、地域開発への先人の熱い思いが伝わってきます。

(土木学会選奨土木遺産とは)

土木遺産の顕彰をつうじて歴史的土木遺産の保存に資する事を目的とし、近代化

遺産(幕末~昭和20年代)のうち技術的・デザイン的に優れた土木構造物を

土木学会が認定しているものです。

(読みにくい部分が有ったので間違いがあるかもしれませんが悪しからず)

プレートに2009の文字が有ったので、2009年なのであろう

手堀りの須花トンネル一本 という説明板もたっている

トリミングで拡大した説明文

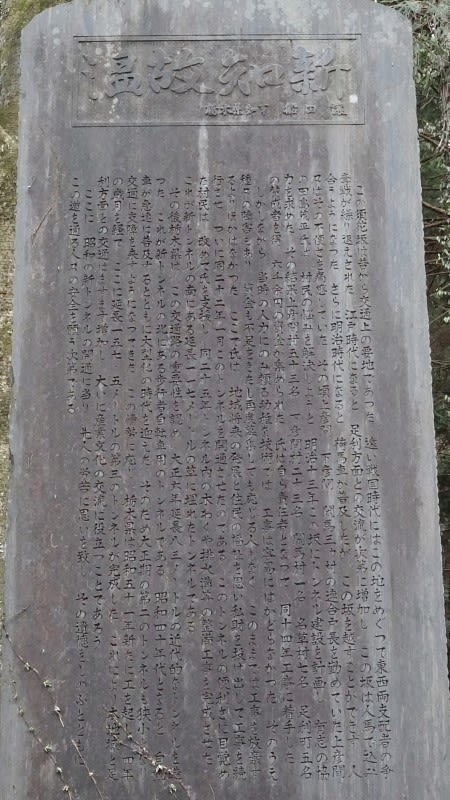

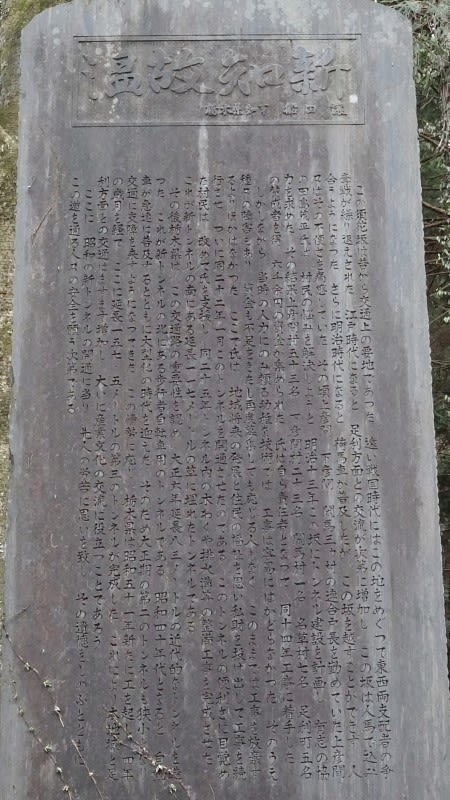

明治トンネル入り口前の車道横に建っている栃木県知事船田譲氏の温故知新の石碑

碑文は、手堀りトンネルを作った田島茂平氏を讃えたもので、その経緯とその後の

新しいトンネルを作った経緯を述べたものである。

それについては、時間のある時に全文を掲載したいと思います

オリンピックの放送を見るのに忙しくて(笑)ゴメン

もう一つ、先日、やっと見たい映画「星めぐりの町」を見てきましたよ。

3.11の津波映像を見ていたら涙があふれて正視できず。

映画のラストに宮沢賢治の雨にも負けずを言うシーンがあるけれど

津波のショックで会話できなくなった少年が突然言い出すのはちょっと

違和感が有ったけれど、あれは黒土監督のどうしても伝えたい言葉だったんだと

だんだん思えるようになってきた。

豆腐屋の親父役の小林さんが「辛くても生きて行くんだ」と少年を励ます

言葉とともに、それが映画の主題なのだろう

それにしても上映期間のおしまいに近かったために、上映している映画館が

守屋のイオンしかなく、はるばると守屋まで見に行った。

温故知新の碑文転載

この須花坂は昔から交通上の要地であった 遠い戦国時代にはこの地をめぐって

東西両支配者の争奪戦が繰り返された 江戸時代になると 足利方面との交流が

次第に増加し この坂は人馬で込み合うようになった さらに明治時代になると

荷馬車が普及したが この坂を越すことができず 人々はその不便さを痛感して

いた その頃上彦馬 下彦馬 閑馬三カ村の連合戸長を勤めていた上彦馬の田島

茂平氏は 村民の悩みを解決しようと 明治十三年この坂にトンネル建設を計画

し 有志の協力を求めた その結果上彦馬村五十三名 下彦馬村二十三名 閑馬

村一名 名草村七名 足利町五名の賛成者を得 六千円余の資金が集められた

氏は自ら責任者となって 同十四年工事に着手した

しかしながら 当時の人力にのみ頼る幼稚な技術では 工事は容易にはかどらな

かった そのうえ種々の障害もあり 資金も不足をきたし再度ぼしゅうしても

応じる人もなく このままでは工事を放棄するよりほかはなかった

ここで氏は 地域将来の発展と住民の福祉を思い私財を投げ出して工事を続行させ

ついに同二十二年一月このトンネルを開通させたのである

このトンネルの便利さに目覚めた村民は 改めて氏を支援し 同二十五年トンネル

内の木わくや排水溝等の整備工事を完成させた これが新トンネルの南にある延長

一一七メートルの草に埋もれたトンネルである

その後栃木県は この交通路の重要性を認め 大正六年延長八十三メートルの

近代的なトンネルを造った これが新トンネルの北にある歩行者自転車用のトン

ネルである

昭和四十年代となると 自動車が急速に普及するとともに大型化の時代を迎えた

そのため大正期の第二のトンネルも狭小となり交通に支障を来すようになってきた

この情勢に応じ 栃木県は昭和五十一年新たに工を起し 四年の歳月を経て

ここに延長一五七.五メートルの第三のトンネルが完成した これにより本地域と

足利方面との交通はますます増加し 大いに産業文化の交流に役立つことであろう

ここに昭和の新トンネルの開通に当り 先人の労苦に思いを致し その遺徳を

しのぶとともに この道を通る人々の安全を願う次第である

(碑文は、縦書きで長いので、筆者が勝手に改行や行間を開けました事お詫びします)

名草山と明治トンネルの位置

古いGPSなので軌跡が乱れてますが、山旅地図にも載っていない名草山の位置を

確認できたので、掲載します。標高258.3メートルで三等三角点がありました

同じ日に栃木市観光協会のHPに「星野の節分草」が開花したとの情報が出てましたね

いよいよ春の妖精の開花が始まりましたが、佐野市の柿平は開花が遅れているようですし

秩父の小鹿野は残雪が凄くて、節分草の開花が3月になりそうとのことです

みなさんはどこに行かれますか、私は花友とどこに行くか相談中です。

須花坂湿原から須花トンネルの上の須花峠に向かう登り道は、落ち葉の吹き溜まりで

靴が埋まりそうなふかふか道を登ります

登りつめた峠には、須花峠の表示と佐野宗綱の戦死の地の標柱が立っていました

唐沢城に本拠を置いた佐野宗綱は、佐野氏16代の当主で、上杉謙信との戦にも耐え

部下に鉄砲を持たせるなどの先進性を持ち、北条氏との戦いでは常陸の佐竹氏と結び

たびたび出撃している。

天正13年1月1日(西暦1585年1月31日)、大晦日の軍議で家老たちに反対されたが、北条方の

長尾顕長と彦馬で戦うとき、今まで一度も負けたことが無いので過信したのか、宗綱自身が

単騎で突出してしまい、配下の到着をこの峠で待っていた時に、敵の鉄砲で撃たれたという

皮肉なことに、男子がいなかった佐野氏は、この後、北条氏から北条氏忠を養子として迎え入れ

佐野氏忠を名乗らせ、北条氏の傘下となり、豊臣氏の小田原征伐では、北条氏が没落すると

氏忠も運命を共にしたという。

ただ宗綱の戦死後、豊臣に仕えていた天徳寺氏(佐野房綱)が小田原征伐で戦功が有ったため

佐野氏が再興されたという。

そんな歴史を秘めた須花峠だが、今の時期は訪れる人もなく、肌寒い風が吹いていた

峠を越えて下ると、そこは須花トンネルの出口の上で、下には足利市の表示が立っていた

その場所から右に名草山の登山道があり、かなりの急登で鉄パイプの手すりとステップが

刻んである

手すりにつかまり、ステップを確かめながら一歩一歩登っていくと、尾根道になる直前に

ベンチがあり、その横に鎧地蔵尊の碑が立っていた

ベンチ

鎧地蔵尊の碑

(これについてはいわれを調べていない)

鎧地蔵尊の跡を超すと、しばし緩やかな尾根道となる。この尾根の右下が須花湿原で

樹林の間から少しだけ湿原が見えた

しかし、その先にも手すりとロープの張られた急登が待っていた。

こちらにはステップが無いので、うっかりすると滑りそうだった

その急登を登りきると、そこは名草山の山頂で山名プレートと三等三角点が有った

ただ周りは雑木林で見晴らしはあまりよくなかった

名草山の三等三角点

名草山の山名プレート、標高258.3mと書いてある

雑木林の山頂は、展望が望めない

反対側に緩やかな下りの尾根道が続いている。

彦馬浅間遊歩道案内図には、名草山を通って一周できる道が書いてあったが

それは体調の万全なときにしたい。

その尾根道に、小動物のフンと思われるものもあった

下山時に尾根道の左下を見ると、須花坂湿原の一部が木の間から見えた

それなので須花坂湿原は、名草山の中腹の沢にあると言ってもいいだろう

この尾根道には、無数のコウヤボウキの花柄が有った。

須花坂湿原に登る、腐った階段を上から見ると、こんな感じである

階段を下りて歩き出したら、二人連れの婦人に出会った。

そして私が明治トンネルに行く準備をしていたら、その二人が戻ってきた

座禅草を見ただけで戻ってきたのだろうか、地元ナンバーなので、様子を

見に来たのかも。

明治トンネルへの道、道標にはトンネルまで140mと表示されている

明治トンネルの様子

トンネルは立ち入り禁止になっている

トンネルの入り口付近の様子

転がっているのは、山の斜面から崩落した石、入口はゲンノウでタガネをたたいて

削った跡が残っている。

史跡須花トンネルの標柱が立っていた

傍らに「旧須花隧道」と書かれた碑が立っていた。

碑には次のように書かれていた

佐野市と足利市とを結ぶ須花坂には3本の隧道が並存しています

これらは、明治22年竣工の「素掘り」、大正6年の「煉瓦造」、昭和55年の

「RC造」と、建築時期によって構造の異なるものです。

「旧須花(すばな)隧道」とは、明治期と大正期の隧道です。

2つの隧道は現在使用されなくなりましたが、隧道構造仕様の流れを間近で

知ることができ、また、希少性に富んでいることなどから、平成21年11月

選奨土木遺産に認定されました。

特に、ここに面する明治期の初代隧道は工事着手から竣工まで8年の歳月を

要していますが、工事は人力だけで行われたものです。

現在通行も出来ませんが、内部には手堀り作業で刻み込まれた工具の痕跡が

残り、地域開発への先人の熱い思いが伝わってきます。

(土木学会選奨土木遺産とは)

土木遺産の顕彰をつうじて歴史的土木遺産の保存に資する事を目的とし、近代化

遺産(幕末~昭和20年代)のうち技術的・デザイン的に優れた土木構造物を

土木学会が認定しているものです。

(読みにくい部分が有ったので間違いがあるかもしれませんが悪しからず)

プレートに2009の文字が有ったので、2009年なのであろう

手堀りの須花トンネル一本 という説明板もたっている

トリミングで拡大した説明文

明治トンネル入り口前の車道横に建っている栃木県知事船田譲氏の温故知新の石碑

碑文は、手堀りトンネルを作った田島茂平氏を讃えたもので、その経緯とその後の

新しいトンネルを作った経緯を述べたものである。

それについては、時間のある時に全文を掲載したいと思います

オリンピックの放送を見るのに忙しくて(笑)ゴメン

もう一つ、先日、やっと見たい映画「星めぐりの町」を見てきましたよ。

3.11の津波映像を見ていたら涙があふれて正視できず。

映画のラストに宮沢賢治の雨にも負けずを言うシーンがあるけれど

津波のショックで会話できなくなった少年が突然言い出すのはちょっと

違和感が有ったけれど、あれは黒土監督のどうしても伝えたい言葉だったんだと

だんだん思えるようになってきた。

豆腐屋の親父役の小林さんが「辛くても生きて行くんだ」と少年を励ます

言葉とともに、それが映画の主題なのだろう

それにしても上映期間のおしまいに近かったために、上映している映画館が

守屋のイオンしかなく、はるばると守屋まで見に行った。

温故知新の碑文転載

この須花坂は昔から交通上の要地であった 遠い戦国時代にはこの地をめぐって

東西両支配者の争奪戦が繰り返された 江戸時代になると 足利方面との交流が

次第に増加し この坂は人馬で込み合うようになった さらに明治時代になると

荷馬車が普及したが この坂を越すことができず 人々はその不便さを痛感して

いた その頃上彦馬 下彦馬 閑馬三カ村の連合戸長を勤めていた上彦馬の田島

茂平氏は 村民の悩みを解決しようと 明治十三年この坂にトンネル建設を計画

し 有志の協力を求めた その結果上彦馬村五十三名 下彦馬村二十三名 閑馬

村一名 名草村七名 足利町五名の賛成者を得 六千円余の資金が集められた

氏は自ら責任者となって 同十四年工事に着手した

しかしながら 当時の人力にのみ頼る幼稚な技術では 工事は容易にはかどらな

かった そのうえ種々の障害もあり 資金も不足をきたし再度ぼしゅうしても

応じる人もなく このままでは工事を放棄するよりほかはなかった

ここで氏は 地域将来の発展と住民の福祉を思い私財を投げ出して工事を続行させ

ついに同二十二年一月このトンネルを開通させたのである

このトンネルの便利さに目覚めた村民は 改めて氏を支援し 同二十五年トンネル

内の木わくや排水溝等の整備工事を完成させた これが新トンネルの南にある延長

一一七メートルの草に埋もれたトンネルである

その後栃木県は この交通路の重要性を認め 大正六年延長八十三メートルの

近代的なトンネルを造った これが新トンネルの北にある歩行者自転車用のトン

ネルである

昭和四十年代となると 自動車が急速に普及するとともに大型化の時代を迎えた

そのため大正期の第二のトンネルも狭小となり交通に支障を来すようになってきた

この情勢に応じ 栃木県は昭和五十一年新たに工を起し 四年の歳月を経て

ここに延長一五七.五メートルの第三のトンネルが完成した これにより本地域と

足利方面との交通はますます増加し 大いに産業文化の交流に役立つことであろう

ここに昭和の新トンネルの開通に当り 先人の労苦に思いを致し その遺徳を

しのぶとともに この道を通る人々の安全を願う次第である

(碑文は、縦書きで長いので、筆者が勝手に改行や行間を開けました事お詫びします)

名草山と明治トンネルの位置

古いGPSなので軌跡が乱れてますが、山旅地図にも載っていない名草山の位置を

確認できたので、掲載します。標高258.3メートルで三等三角点がありました