第9回光晨書展にて特別展示する『虢季子白盤銘の拓本』につきまして

こちらも展覧会の始まる前に、予備知識として一通り頭に入れなくては、

という訳でこちらも簡単に纏めておきます。

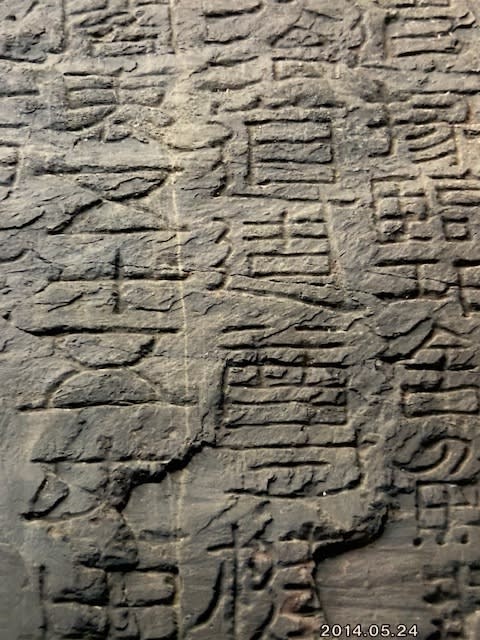

西周晩期の宣王期(前827~782)ころの金文

清・道光年間(1821~50)陝西省宝鶏で発見され、今は国家博物館にあり、

長方楕円形である。

約 長さ137cm ・ 高さ40cm ・ 幅 87cm ・ 重さ215 kg

その用途はたらいのように水をため、祭祀や宴会に先立って手を清めるために使ったとされる。

盤の内底には8行111文字の銘文が鋳込まれています。

内容は製作者である虢季子白が北方の異民族と戦って勝利し、周の宣王がその功績を讃えて餐宴を催し、乗馬、弓矢、鉞を賜ったので、この盤を作ってそのことを記念したというものです。

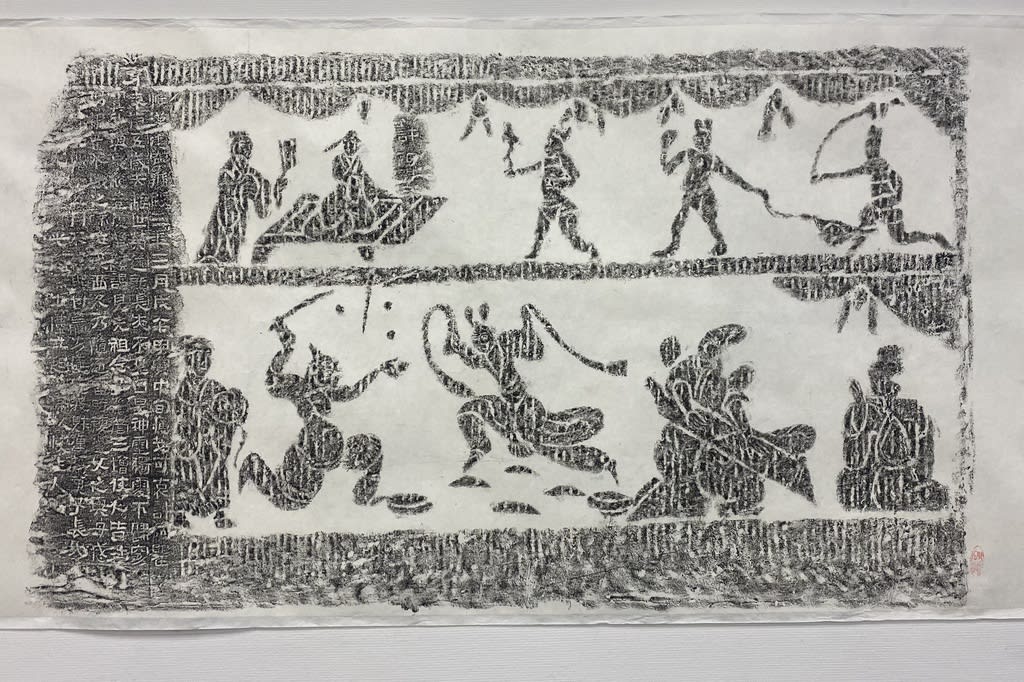

拓本と釈文

写真はWikipediaから引用させて頂きました。

実を言いますと、私は初めての金文というものをまだ若いころ寒鴎先生に指導を受けました。

その時の金文がこの『虢季子白盤銘』でしたので記念に拓本が欲しくてもとめて手元に置いていたものです。

さて勉強の仕上げに全臨しようとしたとき、先生が「長鋒 軟毛を使ってやりなさい」とのアドバイスを受けて、

さぁ大変・・・この時 見かねたんでしょうね、

先輩が筆を貸して見せてくださいました。大変有難かったのを覚えております。

先生がイメージしていた書きぶりは、

はたしてどうなのか?

今も思い出して書いみては、師匠の恩の深さを噛みしめております。

では会場でお会いできますように♡