博多風土記やら博多の明治記の中から

記念誌には全部書ききらんし「古ノ一」以前のことば

古ノ一の町内に関係ある町の歴史ばかいつまんで書いてみろうかて思います。

最初は「対馬小路」編

今の若っか人は「対馬小路」て言うたら今の「つノ一」の場所ば

思い浮かべましょうばってんがここは昔「大下(おおじも)」て

呼びよったところです。

「上」「中」「下」の対馬小路のもっと下(しも)やけん「大下」

今の昭和通り「太兵衛鮨」から「関東軒」くらいまでの縦筋が「対馬小路」です。

大昔は博多中学校から北側は海やったとです。

博多中(旧博多第二中)は「御舟入」て言うて黒田藩の御用船の

船溜まりやったとこですもんね。

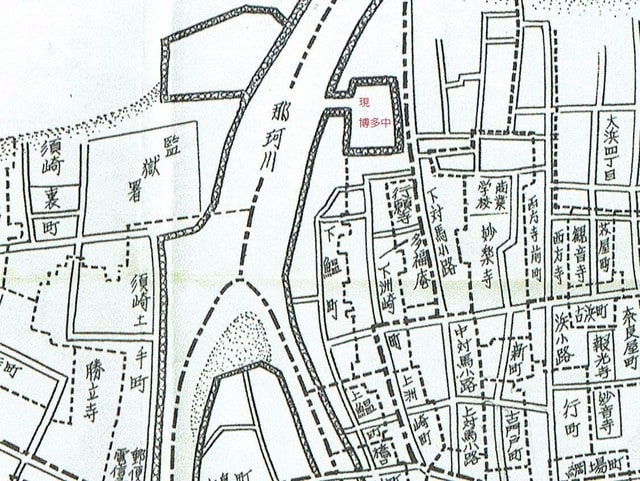

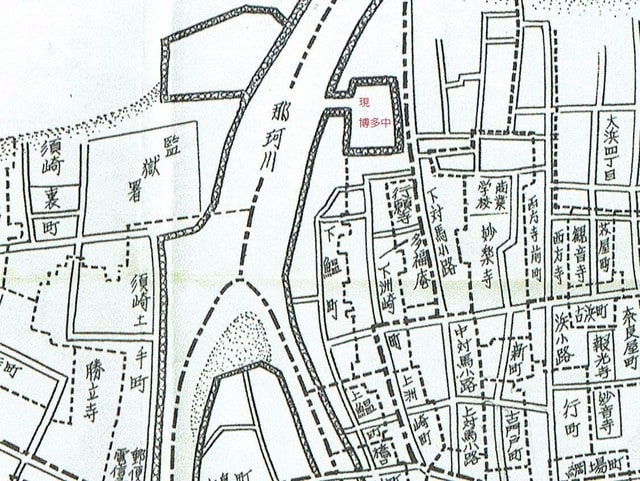

※明治中期の地図、今の神屋町はまだ大浜4丁目、3丁目です。

地図上、妙楽寺の上の「商業学校」がのちの「倉所町」になります。

そして今の対馬小路のところに「対馬藩」の屋敷と倉庫があったことから

そっからの縦筋ば対馬小路て言いよったとです。

博多七小路のひとつです。

対馬藩は最初は薩摩の出水郡に飛び地ば領有しとったっちゃばってんが

対馬と薩摩はあまりに離れて便利の悪かけん

秀吉の九州平定の折、対馬守義智が願い出て大下に900坪の土地ば賜り

そこさぃ対馬藩の屋敷と倉庫が建てられたとが対馬小路の名の由来ですたい。

昭和20年6月19日の福岡大空襲で全町跡形もなく焼け、住民36名が焼け死にました。

博多にもこげな歴史があるとば今の人も知っとかないかんばい。

浜側から「下対馬小路」「中対馬小路」「上対馬小路」に分けられ

上対馬小路の岡側は戦後の五十米大道路(現昭和通)で半分に削られました。

下対馬小路の東側は現在「古ノ二」

中対馬小路と上対馬小路の東側が「古ノ一」の区域です。

昭和24~5年あたりまで「大下」は白浜の海辺であり松の木がまだ十数本あったて言います。

明治31年から博多築港株式会社(蔵本の薬問屋波多江嘉兵衛ほか17名が設立)により

埋め立てが始められ、明治35年に博多大築港(博多船溜まり)が完成。

千歳町、石城町、海岸通り、、北浜町、冷泉町、唐船町、幾世町が出現しました。

明治44年から博多環状電車(市内電車)が走り出し大下付近が町の範囲も広がり

今の「つノ一」の賑わいにつながります。

「博多風土記」はここから先が詳しゅう対馬小路の人々のことが

上の番から順に書かれとるけん面白かとです。

記念誌には全部書ききらんし「古ノ一」以前のことば

古ノ一の町内に関係ある町の歴史ばかいつまんで書いてみろうかて思います。

最初は「対馬小路」編

今の若っか人は「対馬小路」て言うたら今の「つノ一」の場所ば

思い浮かべましょうばってんがここは昔「大下(おおじも)」て

呼びよったところです。

「上」「中」「下」の対馬小路のもっと下(しも)やけん「大下」

今の昭和通り「太兵衛鮨」から「関東軒」くらいまでの縦筋が「対馬小路」です。

大昔は博多中学校から北側は海やったとです。

博多中(旧博多第二中)は「御舟入」て言うて黒田藩の御用船の

船溜まりやったとこですもんね。

※明治中期の地図、今の神屋町はまだ大浜4丁目、3丁目です。

地図上、妙楽寺の上の「商業学校」がのちの「倉所町」になります。

そして今の対馬小路のところに「対馬藩」の屋敷と倉庫があったことから

そっからの縦筋ば対馬小路て言いよったとです。

博多七小路のひとつです。

対馬藩は最初は薩摩の出水郡に飛び地ば領有しとったっちゃばってんが

対馬と薩摩はあまりに離れて便利の悪かけん

秀吉の九州平定の折、対馬守義智が願い出て大下に900坪の土地ば賜り

そこさぃ対馬藩の屋敷と倉庫が建てられたとが対馬小路の名の由来ですたい。

昭和20年6月19日の福岡大空襲で全町跡形もなく焼け、住民36名が焼け死にました。

博多にもこげな歴史があるとば今の人も知っとかないかんばい。

浜側から「下対馬小路」「中対馬小路」「上対馬小路」に分けられ

上対馬小路の岡側は戦後の五十米大道路(現昭和通)で半分に削られました。

下対馬小路の東側は現在「古ノ二」

中対馬小路と上対馬小路の東側が「古ノ一」の区域です。

昭和24~5年あたりまで「大下」は白浜の海辺であり松の木がまだ十数本あったて言います。

明治31年から博多築港株式会社(蔵本の薬問屋波多江嘉兵衛ほか17名が設立)により

埋め立てが始められ、明治35年に博多大築港(博多船溜まり)が完成。

千歳町、石城町、海岸通り、、北浜町、冷泉町、唐船町、幾世町が出現しました。

明治44年から博多環状電車(市内電車)が走り出し大下付近が町の範囲も広がり

今の「つノ一」の賑わいにつながります。

「博多風土記」はここから先が詳しゅう対馬小路の人々のことが

上の番から順に書かれとるけん面白かとです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます