今朝から新聞や朝刊やテレビでは『東日本大震災 あれから8年』との報道がなされている。

この震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、被災された方々のいち早くの復興を応援せねばとの思いである。

あわせて、自らの防災意識を高めることも再認識させられる日となった。

昨年、古い資料を整理していた時、その当時の新聞や石巻の町の震災前後の衛星写真が出てきた。

担当していた顧客の被災状況を調べるために集めた資料で、記憶を残しておくためにとっておいたものであったと思うが、自分の脳裏からは消えて薄くなり始めていた。

今朝、改めてこれら資料を見返してみた。

<2011-3-12 日経朝刊>

<石巻(衛星写真)震災前>

今まで何度か訪れた町が、衛星写真からも消えてしまっている事に驚いた事がよみがえった。

<石巻(衛星写真)震災後>

この写真を再び見て、震災後3ケ月経った頃、工場からの要請で訪れた時の事が鮮明に思い起こされた。

この会社へは液体コンテナで製品を納入していたが、工場を襲った津波であちらこちらへ流れ出し、場内再整備の中で回収された物を引取確認するためであった。

朝早く仙台の街を出て4時間近くかけてたどり着いたが、途中からは行方不明者を探す機動隊バスの出動時間と重なり、大渋滞の中での移動となった。

インターから町へ入る途中の、川沿いにある少年サッカー場は仮設の墓地となり、新しい墓標が建てられており、車中から見える田んぼは、津波が遡ったためか、かなり上流まで赤茶けたままとなっていた。

さらに、街中へ入ると、これまで出張の際時間つぶしをしたコンビニや、何度か昼食をとったラーメン屋さんも跡形なく無くなってしまっており、残された家も無残な光景のままであった。

3か月もたっているのに、目を覆いたくなる光景であった。

流されたコンテナは海岸に近い埋立地に、納入会社毎に分けて並べてあり、こんな大変な時にと頭が下がる思いであった。これらは到底再利用できる物ではなかったが、返品として社内稟議を通し、トラックを大阪から走らせ回収した事も思い起こされた。

コンテナの保管場所の隣に出来ていた瓦礫の山も、記憶からは消えていかない。

その後も8月、10月、工場復旧に向けた作業協力のため訪れたが、なかなか回復していかない町を目の当たりにした。

もう一つ、震災後、東日本大震災の津波被害を岩手日報が『平成の大津波』として記録した写真集も残している。

これは、5月末に八戸の顧客も訪問したが、たまたま新幹線の隣の席に乗っておられた記者の方より見せて頂いた下原稿が出版されたものである。

この方は、泣きながら写真を撮ったと話されていたが、今、どうされているのだろうか。

八戸も町の中心部は津波被災はなかったが、港近くは大きく被災し、訪れた時も、港から少し入った場所まで大きな船が流れついたままであった。

工場も1.5メートル程度水没したとの事で、地震が収まった後設備点検作業に入り、その後津波情報が伝わり、あわてて高台へ避難したので、人的被害はなかったが自家用車はすべて流されたとの事をお聞きした。今までは2.5mもある岸壁を越すような津波はなく、甘く見ていたとの事で、最後に非難された方は、必死に崖を登られたとの事。笑い話で話されていたが、大変間恐怖だったかと思われる。

小生も、震災の日、3/11は富士地区に出張していた。15時に顧客訪問するため近場の喫茶店で時間調整していた時大きな揺れを受けた。信号機がちぎれるくらいの揺れで、てっきり静岡だけかと思い、東京の事務所へ安否連絡をしたが『こんな時に電話してくるな』と怒られた事だけは覚えている。顧客とのアポがキャンセルとなり、すぐに東京へ戻ろうと新富士駅までタクシーを探し移動したが、運転手さんから、津波情報が出ているかもしれないと聞かされた。

幸い富士地区への津波襲来は無かったが、もし到達していれば、駅周辺は大変なことだったかもしれない。

しばらく駅前の居酒屋で腹ごしらえをしながら新幹線の到着を待ったが、18時過ぎ列車が停車し、これを逃すと帰れないかもしてないと飛び乗った。幸い席の確保が出来、19時過ぎに動き出した列車は3時間かけて東京駅へ到着。すぐに駅近の事務所へ向かい、悲惨な報道を初めて知った。23時過ぎに銀座線の運転が再開し浅草から南千住まで歩いて帰る事としたが、国道4号線、6号線は帰宅する方が歩道から溢れ、押され押されしながら帰った事を思い起こした。

東京はこの日からしばらく大規模停電やガソリン不足、さらにはトイレットペーパーまで無くなる事が続いた。

余震の心配がある中で、土日を過ごし、月曜日大阪の本社とテレビ会議で地震対策会議を行ったが、緊急性、逼迫性の温度差を埋めるため時間を要した事が思い起こされる。

後の話で、ある大手商社では、地方から会議に来れれていた方に対し館内で泊まり込める様な非常袋を提供されたり、親会社では、総務の方が、地震後、食堂へおにぎり炊出しの指示をすぐにされ、地方工場へ非常物資の確保要請をされたなどの対応を聞いたが、危機管理で何をすべきかを改めて感じた。

***

今回、残していた資料の中に、阪神大震災の時の写真を残した写真週刊誌が出てきた。

この時代、デジタル化もあまり進んでいなかったのでネットでの画像は少ないが、貴重な記録写真である。改めてみてみると、直下型地震の被災が見えてくる。

『阪神大震災』も決して忘れてはならない事である。

******

最近の地震で気にかかる事がある。

東日本大震災の後、新聞には地震発生原因が下記のように報道されていた。

[2011-3-12 日経朝刊]

この後東南海地震を含め、ここ数十年で発生する海溝型の地震発生確率も更新されているが、西日本の動きについて最近の研究成果はどうなのか気になる所である。

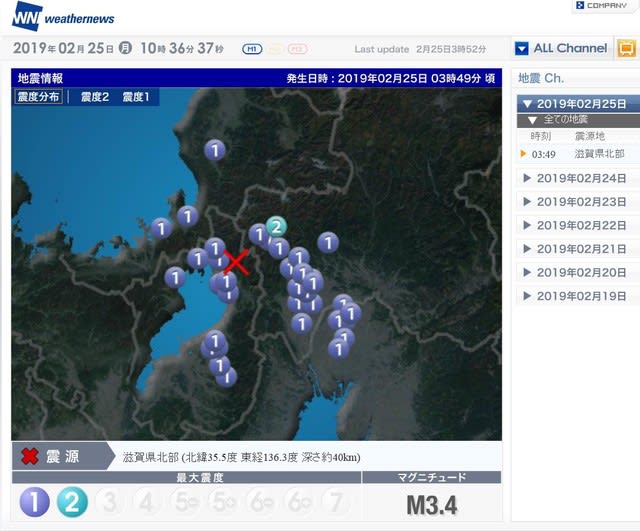

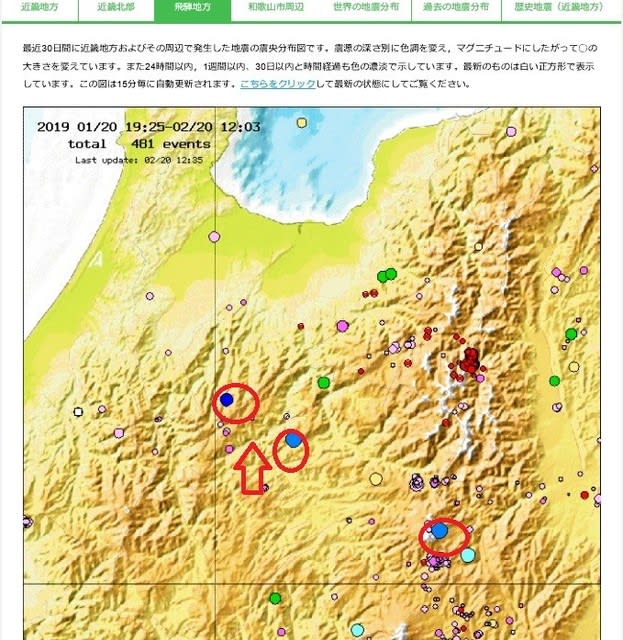

先のブログでも書いたが。最近のフォッサマグナ西側、飛騨の奥から琵琶湖東岸の地震である。

活断層由来の地震より少し深い所に震源があるが、どうなのであろうか。

<2019-3-9 岐阜中部>

この事は、阪神大震災から4―5年たった時期に発生した、1999年の台湾での地震、2001年(H13年)中四国地震(安芸地震)、さらには2015年(H27年)に深層で発生した地震の解析情報からの情報である。

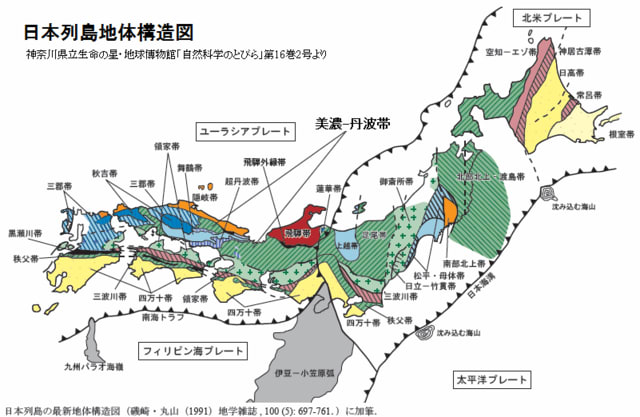

台湾や安芸の地震では、太平洋プレートの動きと共にフィリピンプレート。特に太平洋プレートとの押し合いの中で歪が大きい事が要因の一つとも説明されていたが、最近の動きはどうなのであろうか。

先のNHK GEO/JAPANでもフィリピンプレートは太平洋プレートに東側の動きが制約され方向転換を余儀なくされた。さらに、最近出版された本などでは、稚内沖から奥尻島、さらに日本海を南下した日本海側で、ユーラシアプレートと太平洋プレートが押しあうところがあるとの学説もあり、フィリピンプレートのブロックが気にされているような事も書かれていた。

あわせて、この時、ある地震学者さんが、日本列島周辺の地震は、震度以上に深さと強度(マグニチュード)を見ておくべき・・と説明されていた。

最近の地震は、素人目で見て、どうも地震は単なる活断層だけで議論は出来ないような気がしている。

東南海地震などは、海溝へ沈みこむプレートの動きをいち早く知る事がポイントのようであるが、これを引き起こすプレート間の衝突までとなるとさらに複雑なようである。

今朝の日経新聞にも、新たに海底の動きを探る海洋観測網整備の記事が出ていた。

火山や地震を研究されている専門家の方は沢山おられる。

これらのデーターを生かし、研究領域を超えた地球深部との関係に取り組んで頂き、地球の外殻(プレート)とその下部に潜む層のひずみも含めた研究を促進して頂ければと感じている。

そこからさらなる精度高い地震予知が得られればいいのであるが。

【参考資料】

200年前後に残していた新聞記事を下記に添付してみた。

<阪神―新潟地震帯(1999年)> ・・新しい学説?

<台湾地震(1999年(H11年))>

<安芸地震(2001年3月(H13年))>

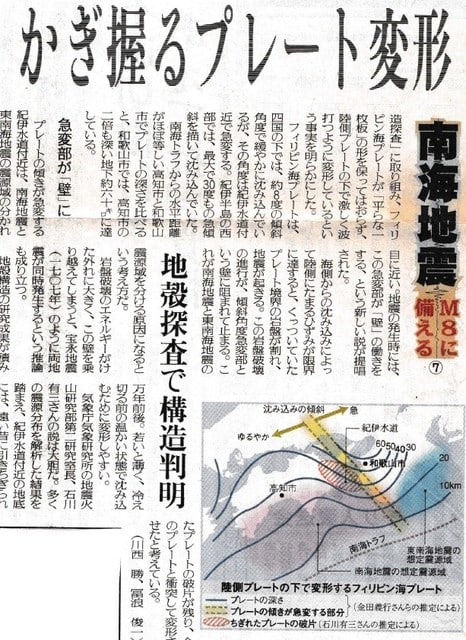

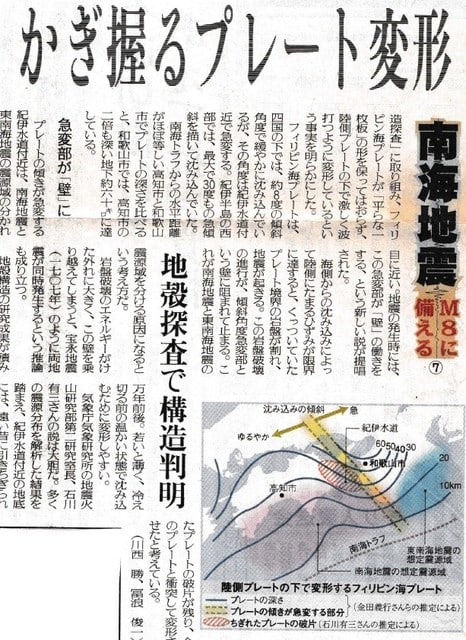

<フィリピンプレート変形(南海地震) 2002年(H14)>

太平洋プレートとの押し合い部が壁のようになっていると説明されている。

<低周波微動 2002年(H14)>

<深発地震(2015年)>

(深層地震の定義(Wikipedia))

深発地震は震源の深さが深い地震であるが、明確な定義はない。

だいたい深さ60kmまでの地震を浅発地震,60kmから200kmまでの地震を稍(やや)深発地震)、200km以深で発生する地震を深発地震という

(2015-5-30 列島全域グラリ 「深発地震」)

5月30日夜、小笠原諸島西方沖を震源とするマグニチュード(M)8.1の地震が発生した。

震源に近い東京都小笠原村の母島に加え、遠く離れた神奈川県二宮町でも震度5強を観測。

しかも北海道から沖縄まで、全国で震度1以上の揺れを記録する珍しい地震だった。

震源の深さが682キロメートルと非常に深かったのが原因だ。

このため正確な震度の予測も難しく、気象庁は緊急地震速報を出さなかった。

今回のような「深発地震」、普通の地震とは起きる仕組みが異なるという。

(日経記事から)

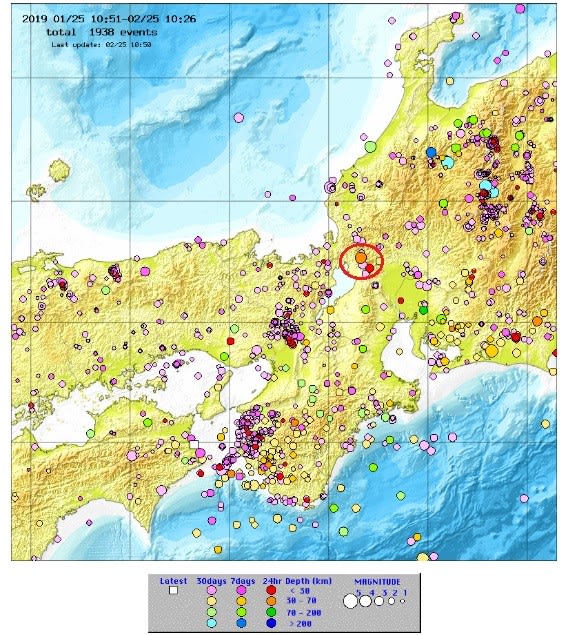

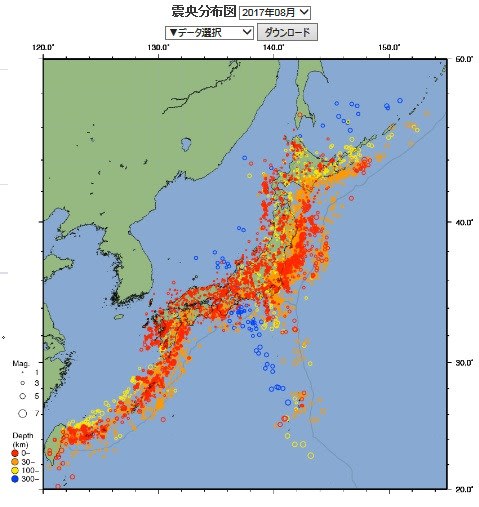

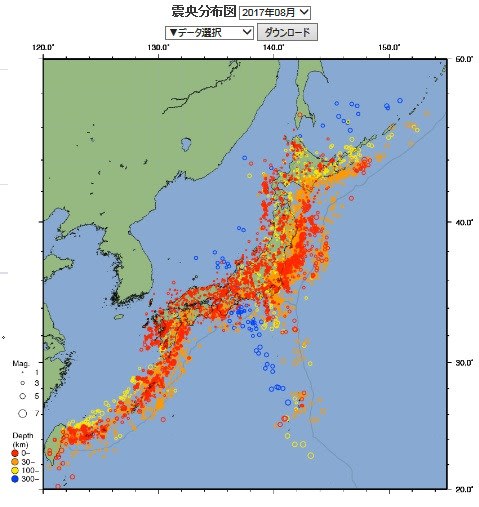

【最近の地震活動】・・気になる動き

気象庁のHPに地震震源をプロットしたサイトがある。

東北の地震の時もすぐに見た記憶がある。

<震災の前月(2011-02)>

<震災月(2011-03)>

<震災から半年後>

この3つの図表から解析は出来ないが、なんとなく眺めてみると・・

地震の前の月は、紀伊半島近くからの青い点(フィリピンプレートの沈み部?)の震源が多く、半年後の9月になると、少し少なくなっているようにも見えた。

<熊本地震後(2017-6)>

<熊本地震後(2017-8)>

<台湾地震(2018-2)>

<大阪北部地震(2018-6)>

(2018―4-23)

(2018―6-18)(当日)

(2018-6-24)

(2018-6-25)

日本海側で地震発生

<北海道 胆振地震>

(2018-9-4)

(2018-9-6)(当日)

(2018-9-7)(翌日)

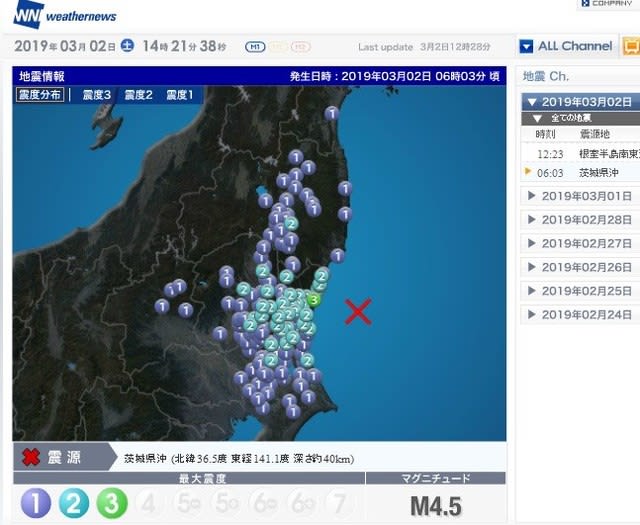

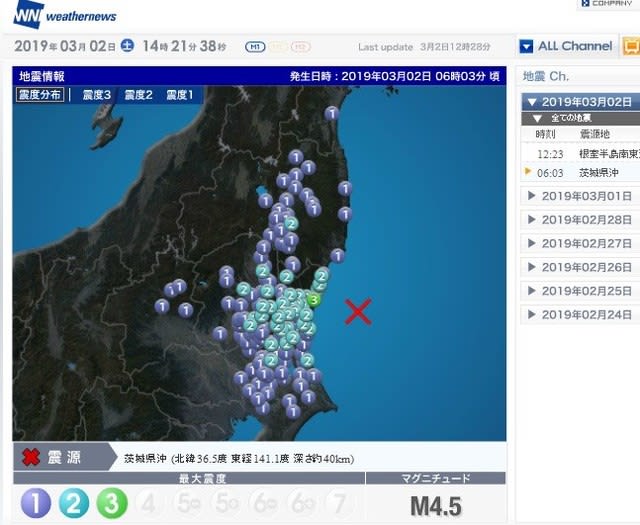

この他、最近発生地震の震源が深くなっている事も気になっているので、メモ画像も貼り付けておきたい。

(ウエザーニュース社画像より)

<福島沖(2019-2-24) 深さ 30Km>

<茨城沖(2019-2-26) 深さ 70Km>

<茨城沖(2019-2-27) 深さ 50Km>

<宮城沖(2019-2-27) 深さ 40Km>

<茨城沖(2019-3-2) 深さ 40Km>

<硫黄島近海(2019-3-3) 深さ160Km>

<茨城中部(2019-3-4) 深さ 40Km>

<茨城県南部(2019-3-5) 深さ 50Km>

<浦河沖(2019-3-7) 深さ 70Km>

<岐阜中部(2019-3-9) 深さ 40Km>

この震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、被災された方々のいち早くの復興を応援せねばとの思いである。

あわせて、自らの防災意識を高めることも再認識させられる日となった。

昨年、古い資料を整理していた時、その当時の新聞や石巻の町の震災前後の衛星写真が出てきた。

担当していた顧客の被災状況を調べるために集めた資料で、記憶を残しておくためにとっておいたものであったと思うが、自分の脳裏からは消えて薄くなり始めていた。

今朝、改めてこれら資料を見返してみた。

<2011-3-12 日経朝刊>

<石巻(衛星写真)震災前>

今まで何度か訪れた町が、衛星写真からも消えてしまっている事に驚いた事がよみがえった。

<石巻(衛星写真)震災後>

この写真を再び見て、震災後3ケ月経った頃、工場からの要請で訪れた時の事が鮮明に思い起こされた。

この会社へは液体コンテナで製品を納入していたが、工場を襲った津波であちらこちらへ流れ出し、場内再整備の中で回収された物を引取確認するためであった。

朝早く仙台の街を出て4時間近くかけてたどり着いたが、途中からは行方不明者を探す機動隊バスの出動時間と重なり、大渋滞の中での移動となった。

インターから町へ入る途中の、川沿いにある少年サッカー場は仮設の墓地となり、新しい墓標が建てられており、車中から見える田んぼは、津波が遡ったためか、かなり上流まで赤茶けたままとなっていた。

さらに、街中へ入ると、これまで出張の際時間つぶしをしたコンビニや、何度か昼食をとったラーメン屋さんも跡形なく無くなってしまっており、残された家も無残な光景のままであった。

3か月もたっているのに、目を覆いたくなる光景であった。

流されたコンテナは海岸に近い埋立地に、納入会社毎に分けて並べてあり、こんな大変な時にと頭が下がる思いであった。これらは到底再利用できる物ではなかったが、返品として社内稟議を通し、トラックを大阪から走らせ回収した事も思い起こされた。

コンテナの保管場所の隣に出来ていた瓦礫の山も、記憶からは消えていかない。

その後も8月、10月、工場復旧に向けた作業協力のため訪れたが、なかなか回復していかない町を目の当たりにした。

もう一つ、震災後、東日本大震災の津波被害を岩手日報が『平成の大津波』として記録した写真集も残している。

これは、5月末に八戸の顧客も訪問したが、たまたま新幹線の隣の席に乗っておられた記者の方より見せて頂いた下原稿が出版されたものである。

この方は、泣きながら写真を撮ったと話されていたが、今、どうされているのだろうか。

八戸も町の中心部は津波被災はなかったが、港近くは大きく被災し、訪れた時も、港から少し入った場所まで大きな船が流れついたままであった。

工場も1.5メートル程度水没したとの事で、地震が収まった後設備点検作業に入り、その後津波情報が伝わり、あわてて高台へ避難したので、人的被害はなかったが自家用車はすべて流されたとの事をお聞きした。今までは2.5mもある岸壁を越すような津波はなく、甘く見ていたとの事で、最後に非難された方は、必死に崖を登られたとの事。笑い話で話されていたが、大変間恐怖だったかと思われる。

小生も、震災の日、3/11は富士地区に出張していた。15時に顧客訪問するため近場の喫茶店で時間調整していた時大きな揺れを受けた。信号機がちぎれるくらいの揺れで、てっきり静岡だけかと思い、東京の事務所へ安否連絡をしたが『こんな時に電話してくるな』と怒られた事だけは覚えている。顧客とのアポがキャンセルとなり、すぐに東京へ戻ろうと新富士駅までタクシーを探し移動したが、運転手さんから、津波情報が出ているかもしれないと聞かされた。

幸い富士地区への津波襲来は無かったが、もし到達していれば、駅周辺は大変なことだったかもしれない。

しばらく駅前の居酒屋で腹ごしらえをしながら新幹線の到着を待ったが、18時過ぎ列車が停車し、これを逃すと帰れないかもしてないと飛び乗った。幸い席の確保が出来、19時過ぎに動き出した列車は3時間かけて東京駅へ到着。すぐに駅近の事務所へ向かい、悲惨な報道を初めて知った。23時過ぎに銀座線の運転が再開し浅草から南千住まで歩いて帰る事としたが、国道4号線、6号線は帰宅する方が歩道から溢れ、押され押されしながら帰った事を思い起こした。

東京はこの日からしばらく大規模停電やガソリン不足、さらにはトイレットペーパーまで無くなる事が続いた。

余震の心配がある中で、土日を過ごし、月曜日大阪の本社とテレビ会議で地震対策会議を行ったが、緊急性、逼迫性の温度差を埋めるため時間を要した事が思い起こされる。

後の話で、ある大手商社では、地方から会議に来れれていた方に対し館内で泊まり込める様な非常袋を提供されたり、親会社では、総務の方が、地震後、食堂へおにぎり炊出しの指示をすぐにされ、地方工場へ非常物資の確保要請をされたなどの対応を聞いたが、危機管理で何をすべきかを改めて感じた。

***

今回、残していた資料の中に、阪神大震災の時の写真を残した写真週刊誌が出てきた。

この時代、デジタル化もあまり進んでいなかったのでネットでの画像は少ないが、貴重な記録写真である。改めてみてみると、直下型地震の被災が見えてくる。

『阪神大震災』も決して忘れてはならない事である。

******

最近の地震で気にかかる事がある。

東日本大震災の後、新聞には地震発生原因が下記のように報道されていた。

[2011-3-12 日経朝刊]

この後東南海地震を含め、ここ数十年で発生する海溝型の地震発生確率も更新されているが、西日本の動きについて最近の研究成果はどうなのか気になる所である。

先のブログでも書いたが。最近のフォッサマグナ西側、飛騨の奥から琵琶湖東岸の地震である。

活断層由来の地震より少し深い所に震源があるが、どうなのであろうか。

<2019-3-9 岐阜中部>

この事は、阪神大震災から4―5年たった時期に発生した、1999年の台湾での地震、2001年(H13年)中四国地震(安芸地震)、さらには2015年(H27年)に深層で発生した地震の解析情報からの情報である。

台湾や安芸の地震では、太平洋プレートの動きと共にフィリピンプレート。特に太平洋プレートとの押し合いの中で歪が大きい事が要因の一つとも説明されていたが、最近の動きはどうなのであろうか。

先のNHK GEO/JAPANでもフィリピンプレートは太平洋プレートに東側の動きが制約され方向転換を余儀なくされた。さらに、最近出版された本などでは、稚内沖から奥尻島、さらに日本海を南下した日本海側で、ユーラシアプレートと太平洋プレートが押しあうところがあるとの学説もあり、フィリピンプレートのブロックが気にされているような事も書かれていた。

あわせて、この時、ある地震学者さんが、日本列島周辺の地震は、震度以上に深さと強度(マグニチュード)を見ておくべき・・と説明されていた。

最近の地震は、素人目で見て、どうも地震は単なる活断層だけで議論は出来ないような気がしている。

東南海地震などは、海溝へ沈みこむプレートの動きをいち早く知る事がポイントのようであるが、これを引き起こすプレート間の衝突までとなるとさらに複雑なようである。

今朝の日経新聞にも、新たに海底の動きを探る海洋観測網整備の記事が出ていた。

火山や地震を研究されている専門家の方は沢山おられる。

これらのデーターを生かし、研究領域を超えた地球深部との関係に取り組んで頂き、地球の外殻(プレート)とその下部に潜む層のひずみも含めた研究を促進して頂ければと感じている。

そこからさらなる精度高い地震予知が得られればいいのであるが。

【参考資料】

200年前後に残していた新聞記事を下記に添付してみた。

<阪神―新潟地震帯(1999年)> ・・新しい学説?

<台湾地震(1999年(H11年))>

<安芸地震(2001年3月(H13年))>

<フィリピンプレート変形(南海地震) 2002年(H14)>

太平洋プレートとの押し合い部が壁のようになっていると説明されている。

<低周波微動 2002年(H14)>

<深発地震(2015年)>

(深層地震の定義(Wikipedia))

深発地震は震源の深さが深い地震であるが、明確な定義はない。

だいたい深さ60kmまでの地震を浅発地震,60kmから200kmまでの地震を稍(やや)深発地震)、200km以深で発生する地震を深発地震という

(2015-5-30 列島全域グラリ 「深発地震」)

5月30日夜、小笠原諸島西方沖を震源とするマグニチュード(M)8.1の地震が発生した。

震源に近い東京都小笠原村の母島に加え、遠く離れた神奈川県二宮町でも震度5強を観測。

しかも北海道から沖縄まで、全国で震度1以上の揺れを記録する珍しい地震だった。

震源の深さが682キロメートルと非常に深かったのが原因だ。

このため正確な震度の予測も難しく、気象庁は緊急地震速報を出さなかった。

今回のような「深発地震」、普通の地震とは起きる仕組みが異なるという。

(日経記事から)

【最近の地震活動】・・気になる動き

気象庁のHPに地震震源をプロットしたサイトがある。

東北の地震の時もすぐに見た記憶がある。

<震災の前月(2011-02)>

<震災月(2011-03)>

<震災から半年後>

この3つの図表から解析は出来ないが、なんとなく眺めてみると・・

地震の前の月は、紀伊半島近くからの青い点(フィリピンプレートの沈み部?)の震源が多く、半年後の9月になると、少し少なくなっているようにも見えた。

<熊本地震後(2017-6)>

<熊本地震後(2017-8)>

<台湾地震(2018-2)>

<大阪北部地震(2018-6)>

(2018―4-23)

(2018―6-18)(当日)

(2018-6-24)

(2018-6-25)

日本海側で地震発生

<北海道 胆振地震>

(2018-9-4)

(2018-9-6)(当日)

(2018-9-7)(翌日)

この他、最近発生地震の震源が深くなっている事も気になっているので、メモ画像も貼り付けておきたい。

(ウエザーニュース社画像より)

<福島沖(2019-2-24) 深さ 30Km>

<茨城沖(2019-2-26) 深さ 70Km>

<茨城沖(2019-2-27) 深さ 50Km>

<宮城沖(2019-2-27) 深さ 40Km>

<茨城沖(2019-3-2) 深さ 40Km>

<硫黄島近海(2019-3-3) 深さ160Km>

<茨城中部(2019-3-4) 深さ 40Km>

<茨城県南部(2019-3-5) 深さ 50Km>

<浦河沖(2019-3-7) 深さ 70Km>

<岐阜中部(2019-3-9) 深さ 40Km>