第17回RANDOM句会は、絵手紙に初挑戦です。夏の花・果物を季題にした句を各自持参して句会をし、その句で絵手紙(俳画)を描きます。

辻駕によき人乗せつ衣更へ 蕪村

平成25年6月1日(土)、梅雨入りはしたが爽やかな初夏。六甲の山々は新緑に包まれています。6月1日は衣更え。電車内のシニア族はお洒落な夏姿です。

-第1部 句 会-

花みかん たちばなのかはたれ時や古館 蕪村

午後1時、句会場の神戸駅前の市総合福祉センターに集合。2年半前ここで初のフォト俳句(写俳)をしました。

花みかん香りくる道地蔵尊 さくら③(数字は句会での得点)

本日の参加者は、さくらさん、だっくすさん、つきひさん、りっこさんと女性は4名。男性は一風さん、蛸地蔵さん、英さん、播町さん、ひろひろさん、ろまん亭さん、見水さんの7名。全部で11名です。

席に着くや、早速、短冊に自作の5句を書いて提出。提出された短冊をバラし、手分けして清書。選句表を完成させ、全員にコピーを配付します。

蛸地蔵さんは2年ぶり。以前と同じ立派な体格に、今日は見事な白いあごひげ。「柔道家か」と冷やかされて、「毎日1時間半、昆陽池も回って散歩」。ほぼ全員、悠々自適の年金暮らしのお年になりました。

「来週空いているのは1日だけよ」とつきひさん。相変わらずご多忙です。

11名が作った55句は、いずれも夏の花や果物が季題ですが、バラが8句、さくらんぼとどくだみが各6句、あじさいが5句、いちごが4句、枇杷が3句、西瓜が2句で、あとは、枝豆・若楓・青りんご・茄子の花・木苺・じゃがいもの花・かたばみ・蓮の花・空豆・ぼたん・南天の花・アカシヤの花・百合・夏大根・花みかん・皐月・ゼラニウム・小梅・かきつばた・胡瓜の花・柿の花が各1句ずつと28種類が登場。

各自、他のメンバーの句を6句選び、特選句1句に2点、その他に1点と各人の持ち点は計7点。参加者11名の総点数77点の争奪戦です。

バラ 花いばら故郷の路に似たるかな 蕪村

午後2時、つきひさんの進行で句会が始まりました。「特選句を順に発表して、選んだ理由も言ってください」

ただし、作者はまだ明かされません。

一番バッターは蛸地蔵さん。

バラ咲くや老いて手入れのできぬ庭(だっくす③)

「しみじみと共感しました」

リタイアして平日の住宅街を散歩するとそんなお家も目にするようです。

バラの句は一番多く、他には、

庭の薔薇互いの容姿競いたる 一風①

薔薇愛でて撫でて感じて今朝の風 一風

この薔薇がいいね私の女性観 さくら②

教へてよ野バラ母のこと里のこと さくら

一輪で様になりたりバラの花 蛸地蔵

バラ写す比べてみても美しき ろまん亭

語らひしピカソ派マチス派薔薇の雨 りっこ

夕づつ きよく/かがやかに/たかく/ただひとりに/なんぢ星のごとく 佐藤春夫

次、見水さん選、

夕星にどくだみの白深めけり(りっこ⑤)

「ゆうぼしの出る夕暮れどき白く目立つ花が印象的」

ろまん亭さんも同意見で選。

「ゆうぼしでなく、ゆうづづよね」 さすが、つきひさん。夕づづは宵の明星の金星でした。

どくだみ(十薬)の句も多く、他には、

どくだみの白き十字に手を触れず 蛸地蔵

十薬刈る臭いもやがて気にならず 見水

十薬の花に重たき夜風かな つきひ

十薬の生まれたてなる白十字 つきひ

どくだみの角を曲がれば近道と だっくす②

枇杷 磯の香に峙(そばだ)つ山も枇杷のころ 秋桜子

次、一風さん選、

散歩道枇杷の実なりし屋敷跡(蛸地蔵②)

「枇杷の実とお屋敷がよくマッチしている」

次、播町さん選、

枇杷青し実家(さと)の八百屋の店じまい(りっこ⑤)

「なつかしいふるさとの感じがよく出ている」

枇杷の句は、あと1句

母ありき枇杷の初物神棚に(一風③)

昔、一風さんの家には10数か所神棚があり、お母さんか必ず初物を供えていたのを思い出してつくった句でした。

静けさに南天の花行儀よく 一風①

いちご 青春の過ぎにしこころ苺食ふ 秋桜子

次、英さん選、

どの童(わらべ)弾ける笑顔イチゴ食い(ろまん亭②)

「いちご畑で子どもが笑っている句を選びたかった」

英さんもいちごの句を作っています。

はしやぐ子いちご畑に満ちあふれ 英

幼な日に祖父と泊りしスイカ小屋 英②

物好きにゼラニウムの葉とまる虫 英

梅雨空に小梅がポトリ落ちにけり 英

かきつばたもしやあやめ咲いており 英①

だっくすさん選、

二タ三こと交はして朝の苺買ふ(つきひ④)

「ふたみこと、生産者と会話を交わして朝取り苺を買うのがよかった」

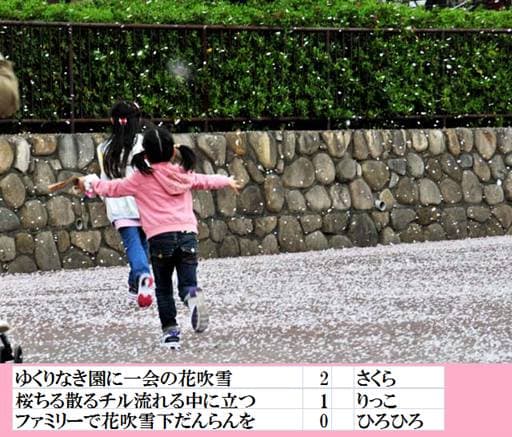

今日の句会もメンバーの前に国産のさくらんぼと須磨「多井畑」の朝取り苺が少しずつ配られています。

つきひさんにはこんな句も。

じゃがいもの花に薄紫の雨 つきひ②

「大地の林檎」じゃがいもの薄紫に黄色の花はほんとに綺麗です。いちご・じゃがいも・さくらんぼ・十薬、つきひさんの句は健康に良さそうな食べ物・薬草です。

梅雨はじめ地味に咲たる茄子の花 蛸地蔵

茄子の花は蛸地蔵さんが詠みました。

句をつくり絵をかき苺めしあがれ 播町②

苺を食べるのは「いま」でなく、絵を描いてからでしょ。

さくらんぼ 来て見れば夕の桜実となりぬ 蕪村

りっこさん選、

青春も昭和も遠し桜桃忌(つきひ④)

「太宰治に親しんだ若い頃ともう遠くなった昭和が懐かしくて」

桜桃忌は6月19日とのこと。さくらんぼの句も多く、他には、

きらいすきうそほんとすきさくらんぼ(播町③)

孫の遊びをヒントにできた句だそうです。

キッチンの真昼の闇のさくらんぼ 播町②

青空に吸込まれいくさくらんぼ ろまん亭①

宝石のやうな箱入りさくらんぼ だっくす①

わが孫と生れし少年さくらんぼ りっこ

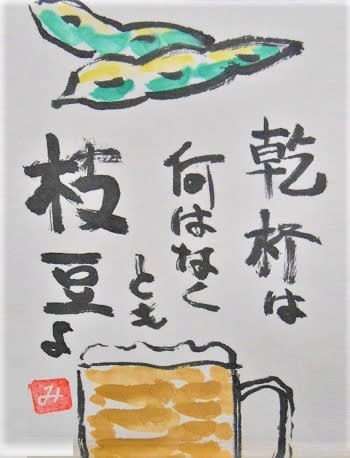

枝豆 枝豆や三寸飛んで口に入る 子規

ひろひろさん選、

乾杯は何はなくとも枝豆よ(ろまん亭③)

「いまの時期にふさわしい句なので選んだ。明るい」

ひろひろさんの心の琴線にふれたようです。

豆の句には、

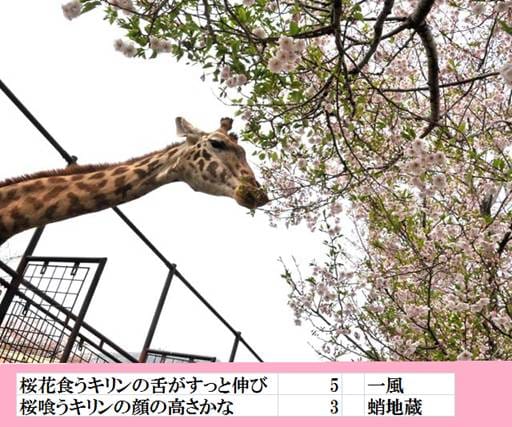

空豆を雨蛙と孫は云い 蛸地蔵④

が、ありました。4名が思わず○を付け高得点句に。なるほど、よく似てる。蛸地蔵さんが美味そうに食べている空豆をお孫さんは雨蛙と見ていたんでしょうか。「そらまめ」でこんな楽しい句(川柳?)ができるとは。

〇に×今年の模様若楓 ひろひろ

選句で皆を悩ませたこの句、ご本人から解説。家の外にはみ出ている楓を無理やり剪定したら、○と×の形になったとのことでした。

夏大根ピリリと舌に胃の薬 ひろひろ①

ぼたん寺年寄りばかり座椅子あり ひろひろ①

蓮の花先祖を乗せて天国へ ひろひろ

西瓜割る今年は何個食べる ひろひろ

次、さくらさん選、

かたばみの種はじけ飛ぶ小宇宙(見水③)

「さわやかな句。かたばみの小さな種が飛ぶ瞬間を撮る写真家もいます」

雨吸って蕾ふくらみ皐月咲く 見水①

しあわせな気分胡瓜の花黄色 見水①

柿若葉かくれて小さき花が住み 見水

木苺 ほろほろと谷にこぼるゝいちご哉 子規

最後は、つきひさん選。

木苺の色づき初むる国境(くにざかい)(りっこ④)

「国境というのは外国かも知れないけれど郷愁を感じさせるいい句」

苺でなく木苺。アルプスの国境のラズベリーと思いきや、家の近くの摂津と播磨の国境の里山に生える野いちごでした。

以上、各メンバーの特選句を披露しましたが、作者はまだ明かされていません。蛸地蔵さんからもう一巡、後の選句5句を発表し、選句表に書き入れ、各句の得点がでました。

あじさい 紫陽花やきのふの誠けふの嘘 子規

七色の嘘の終りの紅あじさい 播町③

句集「水の家」で「あぢさゐの藍にじみけり水の家」の句を詠んだ播町さんはあじさいの句を2句持参。あじさいは神戸市の花。森林植物園や六甲ドライブウェイはこれからあじさいのシーズンです。

あじさいの剪られて藍のさらに濃く 播町①

紫陽花や神戸の海より深き青 さくら①

紫陽花の咲くを待ちかね車椅子 だっくす

紫陽花のひっそりとたつ庭の隅 一風

初夏らしい爽やかな以下の句にも点数が入りました。

山荘の朝の目覚めの青りんご さくら①

アカシヤの花降りしきる帰り道 だっくす①

楚々として絵筆走らす百合の花 ろまん亭①

全句の作者が明かされ、全員の獲得点数が決まりました。総点数77点の行方は、女性軍4名で38点、男性軍7名で39点。りっこさんが高得点句を独占して優勝。播町さんは出句した5句すべてが得点したパーフェクトで準優勝。午後3時に句会終了。

今回の各賞と賞品は以下のとおり。

賞品は、さくらさんが夏に向けての暑さ対策としてクールグッズを選びました。

1位 優 勝 りっこ (14点)クールバンダナマイマフラー

2位 準優勝 播町 (11点)首ひんやりペンギン

3位 楠公賞 つきひ (10点)アロマアイスピロー

4位 殊勲賞 さくら ( 7点)コンパクトクールファン

4位 技能賞 だっくす ( 7点)コンパクトクールファン

4位 敢闘賞 ろまん亭( 7点)クールバンダナ

7位 銅賞 蛸地蔵 ( 6点)ネックマッキー

8位 銅賞 一風 ( 5点)ネックマッキー

8位 逆引敢闘賞 見水 ( 5点)マジッククールとペットボトルケース

10位 逆引技能賞 英 ( 3点)マジッククールとペットボトルケース

11位 逆引殊勲賞 ひろひろ( 2点)マジッククールとペットボトルケース

-第2部 絵手紙を描く-

いよいよ「絵手紙」の時間。午後4時30分までに3枚の絵手紙を描きます。

皆の前のテーブルに用意されたあじさいとどくだみを置き、各自のテーブルに新聞紙を広げ、黒いフェルトの下敷き・練習用の半紙・筆2本(線引き用・色付け用)・顔彩(絵の具)・墨汁・パレット・筆洗・画仙紙はがき10枚・「絵手紙の描き方パンフ」・筆の水分を吸い取るポケットティッシュを並べました。そして、各メンバーに落款用の「印」をプレゼント。消しゴム製です。

「わー、筆で絵を描くのは中学校以来じゃないかしら…」。緊張が走ります。

「ヘタがいいのよ。画仙紙はにじみやすいから、こんな風にね」 つきひさんから、実技を入れながらていねいに説明していただきました。

「武者小路実篤やなあ」とか、ぼやきながら、画仙紙はがきと筆で格闘すること1時間。へたがいい、にじみがいい、かすれがいい、といっても思い通りに描けず、あっという間に終了時刻。なんとか全員描きあげて、作品を並べ、つきひさんが優秀作を選びました。

「金賞」は、句会で優勝したりっこさんの巻頭の「どくだみ」で、W受賞。賞品はマイファンモバイル。続く、銀賞・銅賞・佳作として、ろまん亭・ひろひろ・蛸地蔵・播町・見水各氏の下記の作品が選ばれました。賞品は全員には当たりませんが、マイファンモバイルとアイスバンドひんやりジエル。

牡丹散りて打ちかさなりぬ二三片 蕪村

-第3部 懇親会-

句会の後は反省会兼懇親会。ろまん亭さんが予約をしておいたJR神戸駅北西の「和彩キッチン直(NAO)」。今日の絵手紙句会を和食とお酒でいやす「直らい」に、名前もぴったり。

さみだれや大河を前に家二軒 蕪村

市総合福祉センターを出るとやはり梅雨の季節、小雨が降っているので地下街を神戸駅へ。4月にオープンしたショッピングモール[神戸ハーバーランドumie]や「アンパンマンこどもミュージアム」で人の流れは多くなっています。

午後5時30分、和彩キッチン直(NAO)に到着。小さいが落ち着いたいい感じの店。若いスタッフがきびきびと愛想よく応対してくれます。「三宮とは雰囲気が違う」 「古き良き神戸がどこか残っているのかな」 3つのテーブルに分かれて着席しましたが、本日、句会・絵手紙とも優勝したりっこさんの発声でビールで乾杯。

採蓴(さいじゅん)を諷ふ彦根の傖夫(そうふ)かな 蕪村

先付の皿には、新鮮なジュンサイと空豆の素揚げ。蛸地蔵さんの「空豆」の句でまず爆笑。出てくる料理はどれも料理長の工夫があふれ盛付も見事。会話がはずみます。

「芭蕉の『岩にしみいる蝉の声』のどこがええのかわからん」 「俳句も『詩』だけど、芭蕉以前にそんな表現をする人はいなかったのよ」

ビールのグラスが空くと、スタッフが灘の酒「福寿」純米吟醸を勧めにきました。昨年12月にiPS細胞の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥京大教授の授賞式後の晩餐会でふるまわれたお酒です。「山中教授は自分一人でノーベル賞を取ったという顔をしていないし、これでゴールでなく、これから先にやることを考えているのがいい」

…話はあちこち展開し、料理もお酒も進んで、シメの新ごぼうと鯛の御飯。おかわりもし、最後はいちごのシャーベットにほうじ茶。堪能しました。

夏河を越すうれしさよ手に草履 蕪村

お世話いただいた、つきひさん、さくらさん、ろまん亭さんに心から感謝。これからの梅雨そして夏の猛暑を、賞品でいただいたクールグッズで乗り切って、次回、秋の句会にまたお会いしましょう。仲よきことは美しき哉。

2013.6 写真/romantei,文/mimizu