国破れて山河あり 城春にして草青みたり

330年前の5月、義経と弁慶の終焉の地、北上川をのぞむ平泉の高殿で、芭蕉は杜甫の春望の詩を引いて、句を詠みました。

夏草や兵共がゆめの跡

故郷の松山城を誇らしく謳い上げているのは、124年前の子規。

春や昔十五万石の城下哉

明治6年の廃城令により、江戸時代の城の多くは取り壊されますが、各地に城や城跡は残され、その後再び、修復や復元が行われてきました。会津若松城や熊本城は戦火にまみれましたが、彦根城や松江城、姫路城は400年の歳月を経て、国宝や世界遺産に。

21世紀の今、お城ブームです。書店には日本100名城、続100名城の本が並びます。城は戦いのために築かれましたが、戦国の世を終わらせ、250年の平和を築いた象徴でも。

天に向かってそそり立つ石造りのヨーロッパの古城に比べれば、日本の城は地味ですが、訪れた町に城や城跡があれば、ほっとした気分になります。

尼崎を歩く――――――――――――

5月に平成から令和に改元。「令和」は万葉集の梅花の宴の歌の序文「初春の令月、気淑く風和ぐ」から採り、平和を願い、うるわしい大和の意味を込めたということで、大伴旅人のいた大宰府や天平の時代が身近になりました。

令和最初の第29回神戸RANDOM句会は、「城下町・尼崎句会」。この春に復元されたばかりの尼崎城を訪ねます。

集合は、5月18日(土)午前9時30分、阪神尼崎駅の改札口。このところ青空が続いていましたが、風のある曇り空です。

本日の参加者は、さくらさん、だっくすさん、つきひさん、どんぐりさん、へるめんさんの女性5名。男性は一風さん、蛸地蔵さん、英さん、播町さん、ひろひろさん、見水さんの6名で総勢11名。

尼崎といえば近松門左衛門ですが、晩年に暮らしたのは阪急塚口駅付近。お笑いコンビのダウンタウンの出身地の塩江もJR尼崎駅付近でここからは離れています。

今回は、この阪神尼崎の町内で生まれ育った幹事長・一風さんのガイドで、旧・城下町を巡って吟行をします。最初に本日のスケジュールと地図を全員に配付。健脚の播町さんとひろひろさんは早速寺町へ。令和最初の句会、どんな名句ができるでしょうか。

あまのまち-わたの原八十島かけてこぎいでぬと… 参議 篁-

尼崎市の電話の市外局番は大阪市と同じ「06」。誰もがこの街を気安く「あま」と呼び、兵庫県内でもちょっと気取った宝塚や芦屋・西宮の街と対比させます。今日のメンバーも、一風さんだけでなく、昔住んだことがあったり、知り合いや親戚がいたり、気にかかってきた街です。

「兵庫県南東端の工業都市。旧城下町。鉄鋼・機械・化学薬品・火力発電・食料品・繊維などの産額が大きい。阪神工業地帯の1大中心。京浜間の川崎市と発達の形式が似ている。低湿地で地盤沈下が問題となっている。人口41万。」

高校の参考書だった1963年発行の数研出版㈱「地名・地理辞典」の尼崎市の記述です。経済成長で1971年には人口は55万人まで増加し、現在は45万人。

尼崎は、尼崎城があった市の南部の地名で、阪神電鉄は、神戸側から大阪側へ「出屋敷」、「尼崎」、「大物」、「杭瀬」と古い地名の駅が並びます。

尼崎の「尼」は「海人・海士」=漁師が由来のようです。淀川の河口はかつて洲が多く「八十島」と言われ、尼崎は漁業で栄え、近年まで魚市場もありました。

都が平安京に遷ると、淀川と神崎川が水路で結ばれ、尼崎は京の海の玄関口となります。

歴史に初めて登場するのは大物(だいもつ)。大物主神社が由来の地名ですが、能の「船弁慶」ゆかりの場所。平家を滅ぼした功績で後白河院から無断で官位を受けた義経は、兄の頼朝に追われます。義経は弁慶ら200騎の精鋭の兵と大物ノ浦から西国に船出しますが、海が荒れ、平家の怨霊を弁慶が撃退したものの、船は難破し兵の大半を失い、義経・弁慶・静御前の逃避行が始まります。

鎌倉から室町へ時代が進むと、人の往来が増え、尼崎は物流の拠点、とくに材木の集散地となり、商人らの自治都市として発展。室町幕府が弱体化すると大名や大寺院の力が強くなり、尼崎に多くの寺院が造られます。大物には「大物くづれ」の碑があります。1531年に細川氏の跡継ぎを巡って数万の大軍がここで合戦。大物は戦場と化しました。

信長の石山本願寺攻めでは本願寺への兵糧の補給基地になり、伊丹の有岡城から脱出した荒木村重が逃げ込んだのも尼崎。本能寺の変の秀吉軍の中国大返しでは、山崎での弔い合戦を前に、秀吉は尼崎の寺でもとどり(髪)を落しています。

江戸時代には、徳川の譜代大名が治める城下町となり、明治以降は国を挙げての近代化の中で、商都・大阪に隣接する工業都市として発展。ユニチカや旭硝子は尼崎のメーカーです。

今、賑わいは南部の阪神電鉄沿線から、北部のJRや阪急電鉄沿線に移っています。かつて工場排水で真っ黒だった河川は、魚の住める川になり、工業都市からお洒落な都会に変身した川崎のように、尼崎のイメージも変わりつつあるようです。

寺町-家並みが 途切れたら-

阪神尼崎駅の南の駅前広場を抜けて南西の方向に歩くと、お寺の町並みが見えてきます。東から、全昌寺、本興寺、常楽寺、広徳寺、善通寺、甘露寺、法園寺、大覚寺、長遠寺、如来寺、専念寺と11の寺が並びます。

明治になって城が取り壊されても、これだけの寺町が残ったのは、さすが城下町です。

1617年の尼崎城築城にあたり、寺社は城下町の一角に集められます。尼崎城は、徳川が西国支配の拠点として再整備した大坂城の西の前線に置かれた重要な城でした。攻め来る西国の敵の防御のため、城のさらに西側に堅固な塀を巡らした寺町を配置したようです。

阪神尼崎駅から近い本興寺は、朱の鮮やかな三重塔が目を引き、境内が広く静か。時代を経たお堂(開山堂)がどっしりと大きい。

本興寺を出たところで、嬉しいハプニング。地元出身の一風さんが幼馴染の同級生と遭遇。久闊を叙しました。

早く出発した播町さんとひろひろさんは全部の寺を回れたようですが、後の9人は寺町の雰囲気を味わっておきたいと広徳寺、甘露寺あたりまで散策。

甘露寺の西隣の法園寺は1588年に亡くなった佐々成政ゆかりの寺。墓石の五輪塔を守っています。信長に仕えた戦国武将の佐々は、本能寺の変では富山城主で動けず、信長死後は柴田勝家に、小牧・長久手では家康に味方し、秀吉に降伏。以後秀吉に御伽衆として仕え、羽柴の名字をもらい、九州征伐で功をあげて肥後一国を与えられますが、肥後国人一揆を鎮められず、秀吉の命により法園寺で切腹させられました。人たらしの秀吉に翻弄された生涯でした。

その西隣の大覚寺は、狂言が上演され、節分の豆まきで有名。能舞台や「芦刈からくり堂」も。

さらに西隣の長遠寺には美しい多宝塔。遠くからでもよく目立ちます。

寺町の西に、海人の守護神・貴布禰神社があります。夏祭りでは町々から山車が引き出され大変な賑わいに。一風さんが子供の頃、夏祭りで鳥居が倒れる事故があり、「2、3時間ずれてたら危なかったわ」。一風さんは結婚式も貴布禰神社で挙げています。

世界の貯金箱博物館-あましん みんなの 貯金箱-

今日は見どころが多いので、寺町から移動します。寺町通りの南側は、江戸時代には武家屋敷が並んでいましたが、尼崎は急激に近代化したのでその面影はありません。ここに尼崎信用金庫(あましん)の本部ビルがあり、本部ビルの西に、世界の貯金箱博物館と尼信博物館(尼信会館)があります。どちらも無料で見学できます。

子供の頃は貯金箱が宝物。工作で作ったりもしました。硬貨を貯めて貯金箱が重くなっていく嬉しさを、大人になると忘れてしまいます。

世界の貯金箱博物館は、あましんならではの珍しい博物館。1984年にあましんの職員らが収集していた600個の貯金箱を公開したのが始まりだそうで、その後、増え続けて質・量とも日本唯一、世界でも最大級。ずらり並んだ世界62カ国、約14,000個の時代や国柄で様々に作られてきた貯金箱を見てゆきながら、童心に帰ります。豚などの動物や偉人の貯金箱はいろいろ作られていますが、お城の貯金箱もありました。面白いのはからくり貯金箱。コインを入れるとお礼にお辞儀をしたり、鉄砲を撃ったり。館長さんに実演つきで解説していただきました。館を出るときは、記念に貯金箱のプレゼントも。

漫画「忍たま乱太郎」の作者で、あましんのキャラクター「あまちゃん・しんちゃん」の生みの親の尼子騒兵衛さんの「尼子」は、毛利に敗れた尼子氏とは無関係で、「尼崎の騒々しい子供」からつけたペンネームだそうです。

貯金箱博物館を出て、北隣の尼信博物館(尼信会館)へ。手前の小さな煉瓦造り2階建ての尼信記念館が尼崎信用金庫の100年前の創業時の本店。奥にある白い蔵のようなビルが尼信博物館(尼信会館)。創業80年記念事業として2001年に地域の文化創造のために開設した施設です。1階と3階はアーティストの作品発表の場に提供され、2階に尼崎藩の貴重な鎧兜や刀剣、火縄銃などの歴史資料が展示され、尼崎城の全貌がわかる模型も。

尼崎の歴史資料の多くは、尼崎城の東の現在休館中の市立文化財収蔵庫に所蔵されており、来年秋には博物館としてリニューアルオープンするそうです。

尼崎城-先づ霞む竈々や民の春 亀文(12代藩主)-

尼信博物館の歴史資料を見て期待が高まったところで、この春完成の尼崎城に向かいます。

寺町を東に抜けると、レトロな市役所開明庁舎の建物。1937年にできた開明小学校の校舎を再利用しています。手前は公園ですが、小学校時代の塀の一部を「機銃掃射の塀」として銘板を付けて保存。太平洋戦争末期、B29爆撃機の上空からの焼夷弾による空襲だけでなく、戦闘機が都会の小学校の上を低空飛行し、無差別に機銃掃射をしていたことに驚きます。平和の尊さを実感します。

さらに東へ歩くと、民家の路地に黄色い枇杷の実がなっています。

「これが尼崎のまちやで」…名句ができましたね。

庄下(しょうげ)川のたもとまで来ると「ヒノデ阿免本舗」があります。百数十年前の創業当時の面影を残した店で、地元ではお馴染み。瓶に入った手作りの水飴を販売し、砂糖を混ぜて固めた飴もあります。下見のときに店内で水飴を一口なめさせてもらい、一風さんが買った飴を半分頂戴しましたが、疲れの吹っ飛ぶやさしい味でした。

庄下川を渡ると、北側に尼崎市立中央図書館。図書館の南端に「契沖生誕の比定地」の石碑が建っています。契沖(1640~1701)は水戸光圀の依頼で古典・古歌を研究し「万葉代匠記」などを執筆した学僧。真淵・宣長へと続く国学の先駆者です。こんな偉い方も尼崎の出身でした。

南側に小さな櫻井神社があります。尼崎藩主は1711年以降松平氏に引き継がれますが、明治になり松平を櫻井に改姓。櫻井神社は明治15年に建立された松平氏代々の藩主を祀る神社。取り壊された城の外堀の石橋の石杭に刻んだ藩主の句碑もあります。神社を建立した16代藩主・忠興は、日本赤十字社の前身の「博愛社」結社の中心人物の一人。西南戦争時に医師・看護夫を伴って九州の戦地に向かい、敵味方の区別無く手当をしました。忠興は尼崎城址の学校建設にも私財を投じています。

尼崎城の規模は、庄下川の流れる尼崎市立中央図書館と櫻井神社の場所を城の西の端とする、東西300m南北300m、3重に堀を巡らす広大な城郭でした。天守と各所に置かれた櫓が、沖を行き交う船からは琴の琴柱(ことじ)のように見えたため「琴浦城」と讃えらました。

江戸城の天守は1657年に大火で、徳川・大坂城の天守は1665年に落雷で焼失した後再建されませんでしたが、尼崎城の天守は、江戸時代の250年間、大地震に耐え火災にも遭わず、当初の雄姿を保ち続けました。

明治になり廃城になると、城は取り壊され、堀は埋められて、学校の校舎や警察署が配置されますが、地元では尼崎城の記憶は消えずに受け継がれてきました。

2015年11月、尼崎城天守の再建がニュースになります。家電量販店「エディオン=旧・ミドリ電化」の創業者・安保詮(あぼあきら)氏が、創業の地の尼崎への恩返しに、だれでも楽しく歴史を学べる場として尼崎城天守を12億円で建築し、市に寄贈する意向を発表。尼崎市は、尼崎城址公園(かつての尼崎城の北西部分)に天守を復元する計画を進めます。天守は元の場所に元の姿での復元でなく、城内の別の場所に復元するので模擬天守となるようですが、尼崎城天守の145年ぶりの再建に市民は盛り上がり、市民からの一枚瓦寄附、一口城主寄附は、2億円集まりました。1931年に関一大阪市長の提案により市民の募金で現在の大阪城天守が再建されたことを思い出します。

3年かけて美しい4層の尼崎城天守が完成。3月29日から一般公開されました。

かつての尼崎藩は石高は約5万石に過ぎませんが、領域は、現在の尼崎市・宝塚市・西宮市・芦屋市・神戸市南部・伊丹市の一部・川西市・猪名川町に及びます。兵庫津・神戸港を抱える今の神戸の市街地も、後の伊丹・灘の酒蔵地帯も、阪神間モダニズムの高級住宅街も、江戸時代の初めは尼崎藩の支配下でした。

尼崎城を築いたのは、譜代大名の戸田氏鉄(とだうじかね)。家康の近習で、関ケ原に従軍、1615年の大坂の陣では居城の近江膳所城の守備に徹し、戦後の1616年に尼崎へ移封され、翌1617年から尼崎城の築城に取り掛かります。城づくりの名人・藤堂高虎の仕事に接した経験があり、1624年には大坂城の修築にも携わり、1635年に美濃大垣10万石へ移封。大垣藩でも名君の誉れ高く、80歳で生涯を終えます。尼崎藩主の時代には治水事業も行い、尼崎市と大阪市の境を流れる左門殿(さもんど)川や左門橋にその名を残しています。

尼崎城天守の中に入ります。建物は鉄筋コンクリート5階建てで、石垣の下からの高さは24m。1階は無料スペースで、2階以上は有料で大人500円です。

各地のお城の見学は、外観を見た後、中に入って下の階で歴史資料の展示を見ながら、最上階に登って外を眺望するところが多いですが、尼崎城天守は最新設備で勝負。エレベーターで最上階に上がり四方の景色を見ながら、まだ周辺に海や田畑の広がっていた江戸時代の尼崎の城下町のハイテク映像も併せて見れます。ゲーム感覚で学ぶ歴史コーナーや、インスタ映えのする甲冑や衣装の無料貸し出し、桂米團治のナレーションで近松門左衛門が江戸時代の尼崎の町や城内を紹介する大画面の迫力ある10分余りのCGも楽しめます。

日本各地の城郭を描いた尼崎出身の荻原一青さん(1908~1975)の「名城手拭百城」のギャラリーも設けられており、売店で名城手拭を販売。本日の句会の賞品としても購入しました。

昼食の時間が近づいて来たので、尼崎城を出ます。

つのくに-津の国の難波の春は夢なれや… 西行-

北側の城址公園を抜け、庄下川に沿って阪神電鉄の高架をくぐり、エレベーターで立体歩道橋に上がって昼食場所の都ホテル尼崎に向かいます。阪神尼崎駅の北側は高層のビルやマンションが林立。途中にある防災センターではレスキューの訓練をやっていました。

「へえ、いつの間にこんな大都会に」

「もう10年は経っているで」

都ホテル尼崎は、句会場の会議室のある尼崎市総合文化センター(あましんアルカイックホール)に隣接し、食事の後の移動が楽です。

午前11時55分、ホテル21階の和食レストラン「つのくに」に到着。21階で南側の窓からの見晴らしがよく、尼崎の周辺地域の全貌がよくわかります。

大阪湾に流れ込む淀川に近く、大阪平野の一画を占めるこの街は、秀吉以来近年まで日本の経済の拠点であり続けた大阪にとって欠かせない場所でした。

昼食のメニューは「天ぷら御膳」。お昼には贅沢な夏料理です。

まず喉が渇いているのでビールで乾杯。料理を味わいながら、尼崎での思い出や近況報告、次回の句会の希望などで盛り上がります。この時間が一番しあわせです。この春にはメンバーの最後の一人も仕事をリタイヤし、全員の足並みが揃いました。

午後1時が近づいてきました。いよいよ句会です。

1階ロビーに降りると、結婚式の(?)記念写真用か、「令和」のモニュメントが飾ってあったので、ホテルの人にお願いして全員集合写真を撮ってもらいました。

尼崎句会――――――――――――

午後1時に句会場の尼崎市総合文化センターへ。尼崎市総合文化センターは尼崎市が誇る施設で、1800人収容のあましんアルカイックホールなど3つの音楽ホールと2つの美術ホールを併設し運営しています。

わがメンバーはエレベーターで7階の会議室へ。近くの会議室にベリーダンスのグループがいて、何度もすれ違いました。テーブルと椅子を移動して席を作り、全員着席し、句会の始まりです。

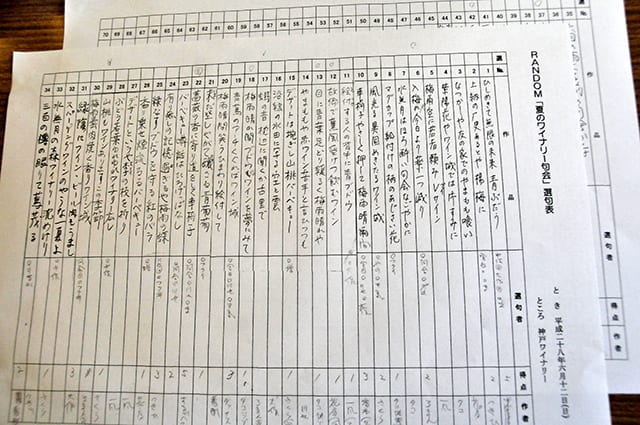

各自5枚の句を書いた短冊の提出締切は午後1時40分。

早く句を提出した播町さんと見水さんは、時間まで4階で開催中の尼崎市立文化財収蔵庫出張企画展「はくぶつかんのコレクション」と「白髪一雄記念室」を見学。尼崎の画家・白髪一雄さん(1924-2008)は、天井からぶら下げたロープにつかまりながら床に広げたキャンバスに油絵具を置き素足で描くアクション・ペインティングの抽象画で有名。小学校の図工教師をしていた若い頃、一風さんは白髪先生に習ったそうです。この日は風景画や関わった児童詩誌「きりん」も展示されていました。

午後1時40分、集まった短冊をばらして選句表に清書します。

清書した選句表を、受付事務所のコピーサービスで人数分コピー。コピーができるまで、つきひさん差し入れの和菓子・若鮎とおかきをいただきながら、コーヒータイム。

午後2時10分全員に選句表を配付し、各自、自作以外の気に入った6句を選びます。特選1句2点、その他5句は1点で、各人の持ち点は計7点。参加者11名の総点数77点の争奪戦です。

午後2時30分、つきひさんの進行で、特選句から順番に選んだ理由も挙げながら発表。55句全部に点数が付けられて作者が明かされます。

選句の発表

今日できた名句を一挙ご紹介。句の数字は句会での得点、◎は特選句です。

一風

平和裡に令和の御代は五月から ①

駅降りて昔を探す初夏の景 ①

地車(だんじり)を追った寺町石畳 ④◎

夏めくや庄下川にも光あり

新緑や城再建なり尼崎

さくら

寺町へ欅若葉の風渡る ③

寺町を曲がれば枇杷の熟るる路地 ⑨◎◎◎

新御世の清しき城や風薫る ①

人工の濠の涼しきお城かな ①

尼崎城藩主は美男花水木 ②◎

蛸地蔵

ランダムな句作に遊び夏に入る ②

寺町に静かに佇む夏木立

石畳緑陰さがし寺歩き

見返れば新しき城夏に立つ ①

工都にも時代は流れ松の花 ①

だっくす

寺町へ欅若葉の道を行く ①

玉砂利のアートを踏んで夏の寺 ①

ふるさとで幼馴染と出会う初夏 ③

花水木再建なりし城の前

若葉風城の風情は正面に ①

つきひ

名刹を連ね寺町花は葉に ⑥◎

物騒な武器を涼しく飾る館 ②

千鳥破風唐破風光り城薄暑 ①

薫風に攻撃されてゐる天守 ②

天守より見下ろす城下町薄暑 ②

どんぐり

図らずも久闊を叙す寺若葉 ④◎

風五月両替天秤置く館

葉桜や弾痕塀に残しあり ②◎

実桜や阿免屋を販ぐ百余年 ②

琴城に眺むる六甲の夏霞 ②◎

英

さわがしく令和令和と今清和 ①

友が逝き気を取り直す衣がえ ①

遠目ではしたたる緑荒れた山

一風さん五月の出会い寺町で

尼崎五月のにおい新城で

播町

夾竹桃炎えて生まれは尼やねん ②

花しゃうぶ古刹とはいへ煉瓦塀

寺町や経唱ふやうな蝉を待つ ①

寺町を抜けて色町五月闇 ④◎

尼城の令和に聳え帰省かな

ひろひろ

春山電尼ヶ崎城全車両

尼ヶ崎夏タイガース泥の海

夏句会民家と寺町不つり合い

尼の城新築祝い夏句会

夏の城新品すぎて歴史なし

へるめん

松落葉終の栖は仮の宿

寺町や見落としそうな夏の蝶

はつ夏のなめてみたきはヒノデ阿免 ④◎

かけ声はレスキュー訓練若葉風

スニーカーに白つめ草のやはらかさ ①

見水

なびく髪若葉の風の寺の町

貯金箱某球団よ夏近し ①

容赦なき機銃掃射の塀薄暑 ④

白き城尼にミドリの風薫る

津の国の幸たっぷりと夏料理 ③

高得点句

本日は9点獲得句が1句と、6点句が1句、4点句が5句ありました。

寺町を曲がれば枇杷の熟るる路地 さくら⑨◎◎◎

庶民的なぬくもりを残す尼崎の下町。枇杷がなっていました。

名刹を連ね寺町花は葉に つきひ⑥◎

11の寺が並ぶ格式ある寺町はいま新緑の季節です。

図らずも久闊を叙す寺若葉 どんぐり④◎

一風さん、故郷で思いがけない出会い。

地車(だんじり)を追った寺町石畳 一風④◎

「追った、追った」の掛け声が懐かしい。

寺町を抜けて色町五月闇 播町④◎

町並には色濃く人々の暮らしが反映。

容赦なき機銃掃射の塀薄暑 見水④

戦後74年。一瞬でわかる平和の尊さ。

はつ夏のなめてみたきはヒノデ阿免 へるめん④◎

伝統的な製法を守り続ける水飴です。

表彰式

獲得点数により順位が決定、休憩を入れ、午後4時に表彰式。

優勝はさくらさん(16点)、続く高得点者はつきひさん(13点)、どんぐりさん(10点)。

他のメンバーの得点は、見水さん(8点)、播町さん(7点)、だっくすさん(6点)、一風さん(6点)、へるめんさん(5点)、蛸地蔵さん(4点)、英さん(2点)、ひろひろさん(0点)。

さくらさんとつきひさんは出句した5句すべて得点しパーフェクト。

今回の賞品は、幹事のさくらさんとへるめんさんが尼崎城の売店で選んだ尼崎の新しい名産品。近くて遠かった尼崎が、今回の吟行でまた訪れたい街になりました。

受賞者 賞 品

優勝 万緑賞 さくらさん 清酒・尼崎城

2位 薫風賞 つきひさん 荻原一青・名城手拭

3位 春光賞 どんぐりさん 荻原一青・名城手拭

4位 当日敢闘飛燕賞 見水さん 尼どれーぬ(生醤油入りマドレーヌ)

5位 若葉賞 播町さん 尼崎物語・令和新茶

6位 新緑賞 だっくすさん 尼崎物語・令和新茶

6位 牡丹賞 一風さん 尼崎物語・令和新茶

8位 花菜賞 へるめんさん 尼崎物語・令和新茶

9位 初夏賞 蛸地蔵さん 尼崎物語・令和新茶

10位 ブービー桜桃賞 英さん 清酒・尼崎城小瓶

11位 山吹賞 ひろひろさん 尼崎物語・令和新茶

女性軍対男性軍では、女性軍5名の得点が50点、男性軍6名の得点が27点。女性軍圧勝で、句会は終了しました。

句会場を出て、立体歩道橋を歩いて阪神尼崎駅へ。令和最初の句会で初夏の一日を満喫した一風さんの故郷・尼崎の名残を惜しみ、有志で駅前の居酒屋に入って二次会をし、散会しました。

今回の事前準備と幹事の一風さん、さくらさん、へるめんさんお疲れさまでした。次回が楽しみです。

ざぶざぶと白壁洗ふ若葉かな 一茶

過ごしやすい気候になり、家庭菜園のキュウリやミニトマトも育ち始めましたが、植栽の樹木や雑草の生長の早さには追い付きません。伐っても伐っても刈っても刈っても伸びていきます。若葉の句で気に入ったのは一茶のこの句。芭蕉や蕪村の若葉の句は品がよくて芸術的ですが、たくましきアルカイックの街・あまの句会で句の好みが変わったのかも知れません。

2019.5 写真・文/mimizu