相生RANDOM句会

牡蠣といふ

文字書けずとも

牡蠣旨し

新幹線に乗ってちょっと旅気分で、相生へ牡蠣を食べに、というプラン。

平日なので、勤め人の仲間には声をかけずに、と少人数。

そこへ「牡蠣焼いて涙一滴加えけり」の一句を添えて、

播町さんから急遽欠席という連絡。

というわけで7人の小さな吟行となりました。

2013.02.01 10:00 西明石駅新幹線改札口に集合した7人のメンバーはひろひろさんから乗車券など受け取りこだま737号車の指定席へ。あっと言う間に相生駅着。駅前にホテルの送迎車が来ており乗り込む。

くねる坂牡蠣食いにけりランダム衆 (1) ひろひろ

岬まで続く冬木の桜かな (4) だっくす

ホテル万葉岬まで送迎車で20分、らせん状に曲がりながら登って行きます。穏やかな内海の養殖筏や造船所のクレーンなどが遠くに見え、今はすっかり葉を落とした桜並木がホテルまで続きます。だっくすさんこの句で4点獲得。4点は今日の句会の最高点でした。(○の数字は句会での得点数。選句は特選1句2点、並選3句各1点、一人持点5点としました)

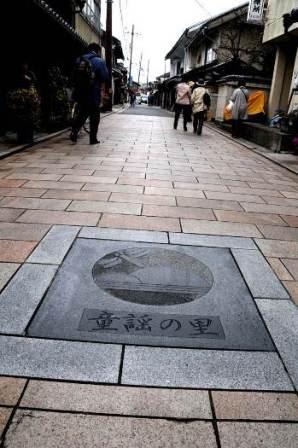

ホテル万葉岬は国民宿舎を今風に改装した眺望と旬の食べ物が売りのホテルです。この辺りを歌った万葉歌人の山部赤人等の歌3首があり、それに因んで万葉岬という優雅な名前が付けられたようです。

部屋に入る前に、ホテル周辺に広がる「つばき園」を散策し、各自、句作。今日は気温も高く風もなく春が近づいている感じでした。

薄日射す侘助の白つつましく (1) さくら

海蒼し開き初めたる侘助に (2) つきひ

梅日和一輪づつの香をこぼし (2) さくら

一病を秘め瀬戸内の寒椿 (3) りっこ

一病と寒椿がよくマッチしているとりっこさんの句、好評。

つばき園では侘助が咲き始めていました。さくらさん、つきひさんの句はその情景を詠んだもの。

犬養孝さんが書いた万葉歌碑が建っていました。字が難しくサンズイに占と書いてなんと読むの?などと皆で首をひねりました。

歌碑ありて万葉仮名や牡蠣煮ゆる 0 りっこ

枯木島相生湾に鎮座せり 0 ひろひろ

360度見渡せる海に島影が見えます。それぞれの島の名前がわかる展望台もあるようです。俳句に固有名詞を入れるのは難しいものです。

冬凪や万葉歌碑は海を背に (4) だっくす

冬凪という適切な季題。歌碑の建つ位置関係もよく分かります。省略がよく効いています。だっくすさん2句目の4点句。

(12:00からの食事の時間が近づいて来たのでホテルの中へ。出句3句の締め切りは12:30です)

貸切の部屋に牡蠣料理がずらりと並んでいます。昼間から贅沢やなあ!という声。だっくすさんはそのままを詠みました。

牡蠣の膳囲む句会のぜいたくさ (3) だっくす

相生牡蠣三昧の牡蠣料理は前菜に始まりデザートまで実に13品の豪華さ、牡蠣の南禅寺焼き、牡蠣と蛸の素麺など珍しい料理もありました。食べ慣れた牡蠣フライ、牡蠣飯が特に美味しかったです。ノロによる食中毒予防のため生のものはなくすべて火が通してありました。

ホテル自慢の展望風呂を満喫した人は、ひろひろさんただ一人。句も早く出来て悠々と湯上りのビールにご満悦です。

露天風呂相生湾の頭上より (1) ひろひろ

相生湾の天辺にある展望風呂の様子が頭上よりという言葉で上手く表現されています。

相老の佳き地良き友初句会 (3) さくら

相生を相老に、佳と良を使い分ける工夫などが光っているさくらさんの句。『今日の句会はこの句に尽きるなあ、このとおりや』とひろひろさん、一風さん大感動。大共感。

あくせくと生きてほんわか冬日和 (1) ろまん亭

何もかもほんわかとして癒された会、この句に全員同感。この後、ろまん亭さんは一人でB案の室津へ撮影に行かれます。写真には影が必要だと強調されるろまん亭さん、今日は曇っていましたが傑作は撮れたのでしょうか

今日よりはステレオ友に春を待つ 0 一風

宴会で2度目の乾杯は一風さんにしました。一風さん、昨日で2度目の仕事を無事卒業されたとのことお疲れ様でした。

『ステレオって言い方、古いですねえ』とだっくすさん。一風さん、ステレオで聴く曲はお気に入りのクラシックだそうです。

少しアルコールが入った一風さんのトークは、般若心経、座禅、大阪万博、片岡鶴太郎、自身の結婚秘話にまで及びました。

牡蠣鍋や欠席の人案じつつ (3) つきひ

欠席の播町さんのことを心配した句。ひろひろさんからご自身はいたってお元気だとお聞きして全員安堵。季題が動くかな・・と作者のつきひさんは反省しているようです。この句の場合、牡蠣鍋でなければならないかどうかだそうです。

牡蠣談義エンディング談義時緩るる (3) りっこ

何かの拍子に(人生の)エンディングの話が出ました。エンディングノートつけてる?いいやまだつけてないなどと・・・エンディング談義をさらりと句に読み込むとはりっこさんさすがです。時は揺れるのか、緩むのか、緩るるでなければならないりっこ流のこだわり!?

牡蠣といふ文字書けずとも牡蠣旨し (1) つきひ

牡蠣という字を度忘れして出来た句です。とつきひさん。牡蠣食えば句会では、牡蠣の句が6句ありましたが、かき、カキなどと書いた人は一人もありませんでした。

アルジェより戻る遺体に猛吹雪 (3) 一風

おそらく、事前投句用として作られた句と思います。アルジェリアの人質のニュースは記憶に新しくまた雪の飛行場の光景も目に焼きついています。あの飛行機の操縦は抜群に上手かったと一風さんらしい観察も披露。共感を呼び3点獲得。『昔、カスバの女という歌が流行りましたね。ここは地の果てアルジェリア・・意味も分からず歌っていましたが、カスバは辞書を引くと城砦のことらしいです』とつきひさん。

先輩を訪ねて正月区切りとす 0 一風

冷え冷えの初詣あと炎はぜ 0 ろまん亭

雪降りにたいまつ踊る鬼やらい 0 ろまん亭

以上3句も事前に作られた句のようです。じつは当初、前日までに投句、当日吟行なし、という予定だったので。今回は時間の都合で宴会しながらの句会になりましたが、少人数だったこともあり皆さんの協力で大変スムーズに進行できました。

選句の結果

だっくす11点 さくら6点 りっこ6点 つきひ6点

一風3点 ひろひろ2点 ろまん亭1点

今日は賞品なしということでしたが、11点ぶっちぎり優勝のだっくすさんには急遽、一風さんが売店に走り求めた片岡鶴太郎のカタツムリの絵「のんびりと」が贈られました。

今回も女性軍4人で29点、男性軍3人で6点と圧倒的に女性軍の勝でした。

しかし、男性軍も全員得点し、特選句の講評もなかなか面白かったと思います。

A案組の2:15発の送迎バスの時間を1時間遅らせてラウンジに移動して、飲み物券でオレンジジュースなど注文しトークの続きや買い物。

15:15の送迎バスで相生駅へ。

16:13のこだまを待つ間、駅待合室でも話が弾み、最近、天声人語を書き写しているひろひろさん。『最近の若い人は急須を知らんらしいなあ』と。『かたえくぼに万事キュウスと出てました』とつきひさん。今の若い人はお茶とはペットボトルに入っているものと思い込んでいるようです。

『死語ばかりを集めた本が出ています』とりっこさん。

『料理教室でも櫛形や拍子木という切り方の説明が出来ないそうです』とつきひさん。

エコの話から肥溜めの話になり、一風さん、ひろひろさん共に少年時代、肥溜めに落ちたことがあるとか。

ひろひろさんは臭いを消すために体中に消し炭を塗ったとか。

急須さえ知らない若者が消し炭など知るはずがない・・ひろひろさんの話も私たちの年代にしか通じなくなって行く。

日常生活から消えていくこれらの言葉は歳時記にのみ残るのでしょうか

A案1時間遅れの16:36西明石駅到着。室津へ行ったろまん亭さんも一緒の列車になり、スタートの西明石改札口で解散。

移動時間も短く楽しい小さな旅でした。

(文:A・S,写真:M・O)