京の紅葉2019 嵯峨野(2)

前回嵯峨野を歩いた日には時間の関係で行けなかったところを歩くことにした。

鹿王院(ろくおういん)

鹿王院へは、嵐電で嵐山に行くときに、終点の嵐山より二つ手前の駅で下車して歩いていく。

山門を入ると、ちょうど見頃のもみじの木もあるが、ほとんどは葉っぱが落ち始めている。もう少し早く来れば紅葉のトンネルを体感することができたと思われる。

客殿から見る本庭には色付いた木が数本あるだけなので、この寺で紅葉を鑑賞するのは、山門から客殿までの参道だけであった。

嵐山

鹿王院から嵐電「嵐山」駅までは駅二つの距離なので歩いて渡月橋方面に向かう。渡月橋越しに見る嵐山は紅葉が進み、落葉した樹々も多く見受けられる。

清涼寺

渡月橋から北へ歩き、天龍寺前の雑踏を抜けて清涼寺に向かう。ここには河津桜を見に来たことがあるが、紅葉の時期には初めてである。

本堂の裏庭に放生池と弁天堂があり、少しのもみじが植えられている。

仁王門を入ってすぐ左の多宝塔付近のもみじはすっかり色付いて散る寸前である。

直指庵(じきしあん)

清涼寺から大覚寺まで歩き、さらに北へ15分ほど歩くと直指庵である。紅葉の穴場と紹介されているところである。嵐山に来た観光客で大覚寺まで足を延ばす人はいるが、さらにその北にまで足を延ばす人は少ないと思える。大型バスも入れず、駐車場もないお寺である。

山門を入り、竹穂垣の間を進むと真っ赤に紅葉したもみじと赤い実の南天が目に飛び込んでくる。南天は真っ赤な実と濃い緑の葉のコントラストが美しい。

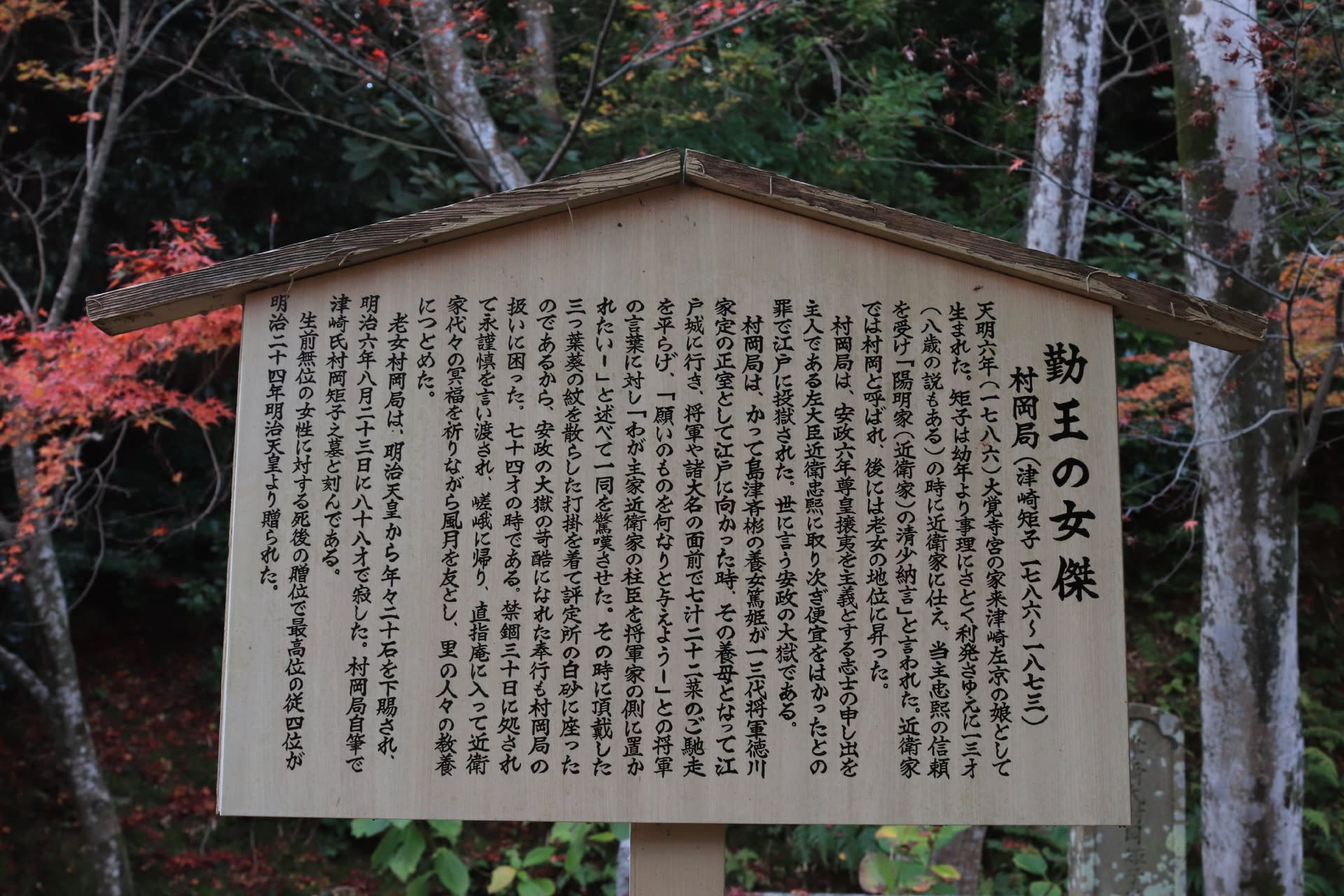

ここには、西郷隆盛と親交があり、篤姫の養母となり、勤王女傑と称された、村岡局の墓があった。

訪れる人も少ない奥嵯峨の寺(庵)であるが、紅葉は見事であり、正に穴場と称することのできる場所であった。

京の紅葉2019 興聖寺(こうしょうじ)

明治天皇陵の参拝を終えて、夕暮れまで時間があったので伏見から宇治に移動し、興聖寺に行くことにした。興聖寺は「ウォーカー+」で京都府の人気紅葉名所ランキングでベストテンにランクされており、気になっていたところである。

JR宇治駅に降り立ったのが15:00近くになっていたので、駅から宇治橋までの道を早足で歩き、宇治橋を渡り、紅葉がきれいな川沿いの道を興聖寺に急いだ。

石門から山門までの琴坂の紅葉がきれいだとの情報であったが、もみじの葉が枯れ始めており、もみじのトンネルを体験することはできなかった。

寺の庭で紅葉を見ることができるのではないかと期待していたが、それもなく、帰りに山門越しに見る琴坂の紅葉を鑑賞し、西日を浴び逆光で見る琴坂のもみじで満足するのが精いっぱいであった。

興聖寺から宇治橋に戻る、宇治川沿いの道のもみじがきれいであった。

天皇陵

11月27、28日に、天皇皇后両陛下が「即位の礼」と「大嘗祭」を終えた報告に京都にある孝明天皇陵と明治天皇陵を参拝するために京都を訪れた。京都にいるとあちらこちらで天皇陵に遭遇するが、意識して訪れたことがないので、両天皇陵を参拝することにした。

孝明天皇陵

孝明天皇は明治天皇の前の天皇である。東大路通から泉涌寺道へ入り泉涌寺の総門をくぐってしばらく行くと、道が三つに分かれている。右が泉涌寺の大門、左が今熊野観音寺への道であり、中央が孝明天皇陵への参道である。

明治天皇陵

明治天皇陵は伏見に秀吉が築いた桃山城本丸跡地にある。参道には伏見城石垣に使われていた石が置かれている。

京都に墓所が営まれたのは明治天皇の遺言によるものという。大正天皇以降は東京の武蔵陵墓地に埋葬されている。

墳丘は古式に範を採った上円下方墳で、下段の方形壇の一辺は約60mあるという大きなものである。

金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)

今年のJR東海「そうだ 京都、いこう。」キャンペーンポスターは真如寺である。前に真如寺へ行ったときは紅葉の季節でなかったので、行ってみることにした。

バス停の「真如寺前」まで行くと裏から入る形になるので、今回は「岡崎道」で下車して金戒光明寺の中を通って行く。

金戒光明寺は京都守護職松平容保が本陣を構えていたところである。山門に上がると京都の町が一望できるが、山門の上からの写真撮影は禁止されている。

紫雲の庭、御縁の庭のもみじは、ちょうど見頃の紅葉である。

墓地の入り口付近にあるアフロヘアの「五劫思惟阿弥陀仏像(ごこうしゅいあみだぶつ)」が面白い。

墓地の一番上には三重塔があり、その奥には「会津藩殉難者墓地」がある。

真如堂

金戒光明寺の御影堂の脇から真如堂の総門に向かう。総門の手前から紅葉が素晴らしい。

総門をくぐると一面の紅葉である。前回来たときは真夏だったので全く違うお寺に来たようである。

京の紅葉2019 嵯峨野

京都には紅葉の名所がたくさんあるが、そのうちの一つが嵯峨野である。この地域には歩いて回れる範囲にたくさんの観光スポットがあり、昨年訪れているが、再びやってきた。

宝筐院(ほうきょういん)

清涼寺近くの小さなお寺であるが、庭に植えられている木々の多くが楓の仲間であるので見事に紅く紅葉する。お勧めの場所である。

舞楽奉納

10月中頃、京都の町を歩いていたら、11月3日に八坂神社で「舞楽奉納」があるというポスターが出ていたので行ってみることにした。舞楽などというものはめったに見ることができないものであり、八坂神社に奉納されるものは本格的なものとのことである。

八坂神社に初めて舞楽が奉納されたのは平安時代中ごろとのことであり、その後中断されたこともあったが明治天皇の前の孔明天皇のころに復活し、その後続いているとのことである。

舞楽は奈良時代や平安時代に唐や高句麗から伝わった雅楽と舞いの伝統を守っているので、中国の影響が色濃く残っており、歌舞伎や神楽、更には京都での舞妓さんや芸妓さんの日本舞踊とはかなり異なる。

振鉾(エンブ)

五常楽破急(ゴショウラクハキュウ)

迦陵頻(カリョウビン 童舞)

胡蝶(コチョウ 童舞)

蘭陵王(ランリョウオウ)

福山城

一泊二日の予定の広島旅行であったが、広島にもう一泊して福山観光をすることにし、まずは福山城である。

福山城は明治の廃城令で取り壊しを始めたが、天守等は取り壊しを免れ国宝となっていたが、昭和20年に空襲で焼失してしまった。しかし戦後、再建をする段階で旧天守の資料等があったにもかかわらず、史実を忠実に復元した天守ではなく、美観を優先した鉄筋コンクリート製の復興天守となってしまった。

丁度、菊祭の季節と重なったため、場内は菊の展示場と化していた。天守は「福山城博物館」となっている。

最後の写真は、福山から帰るときに新幹線のホームから撮ったもの

鞆の浦

鞆の浦はスタジオジブリの「崖の上のポニョ」の舞台になり、昔の港町の風情が残っている所ということで話題になった時、航空写真が紹介され、それが美しく、機会があれば行ってみたいと思っていたところである。

瀬戸内海にあって、古くから「潮待の港」として栄え、幕末には坂本龍馬が率いる海援隊の「いろは丸」が紀州藩の軍艦と鞆の浦沖で衝突し、賠償交渉を行ったところでもある。

港のあちこちで工事をしていて、昔の港の風情を落ち着いて楽しむという気分にはなれない。

戦前までは栄えた町であったものがそのまま忘れ去られ、最近になって脚光を浴びるまでは静かに暮らしていた町であったろうと思える。

路地は狭く、あちこちに古い家が残っていて、古い日本を思い出させてくれる。

江戸時代に、朝鮮通信使が「日東第一形勝」と称賛したという、対潮楼からの眺め。

安芸の宮島

厳島神社

今回の広島旅行のもう一つの目的地、安芸の宮島へは広島駅からJR山陰本線の各駅停車に乗って約30分で宮島口駅へ。

ここからJR西日本宮島フェリーで対岸の宮島(厳島)へ。

宮島に近づくにつれて見えるはずの大鳥居は、6月から始まった保存修理のため足場で囲われており、見ることができない。

宮島桟橋からは表参道商店街を歩いて厳島神社へ。

御笠浜まで来ると大鳥居が間近に見えるが、足場で囲われており、ネットシート越しにかすかに輪郭が分かる。

満潮時刻の10:16を少し過ぎた11:00頃であったが、厳島神社の本殿は床面まで海水が来ているのが分かる。

受付で拝観料を払い、廻廊を歩いて参拝するのだが、床面が海水で濡れている。

客神社本殿、能舞台、反橋

弥山(みせん)

厳島神社を拝観した後は、その背後にあり宮島で一番高い弥山に登ることにした。ここはミシュランの「グリーンガイド・ジャポン」にも紹介されており、頂上からの絶景は一見の価値があるということで、日本人よりも外国人に有名な場所である。

厳島神社の出口から紅葉谷公園方面に約20分、山道を登ると宮島ロープウェイの紅葉谷駅に着く。事前情報の通りたくさんの外国人が並んでいる。平日の昼休み時間であったが20分近く並んで6人乗りのロープウェイに。広島の街を遠くに見ながら高度を上げていく。

途中から30人乗りのロープウェイに乗り換え、獅子岩駅に到着。ここから正面に見える弥山の頂上に向けて約30分の登山が始まる。

弥山本堂、霊火堂、くぐり岩

頂上には5年前に改築された展望台があり、ここからは360度の景色が楽しめる。瀬戸内の島々や遠く広島の街まで見ることができるが、大小の島々を見るのであれば、日本にはもっといいところがあるような気もする。

展望台の向かいにある弥山頂上

干潮時の厳島神社

弥山から降りて厳島神社に着いたのが丁度15:00。干潮の16:23迄には少し時間があるが潮はすっかり引いていた。

潮が引いているお陰で浜に下りて大鳥居の近くまで行け、更に海の方から厳島神社の本殿を含む全容を見ることができた。