京の紅葉 2020 (1) 毘沙門堂・醍醐寺

毘沙門堂

毘沙門堂には昨年も来ているが、紅葉の見ごろを過ぎ「敷きもみじ」になっていたので、見ごろはどんなものかと訪れてみた。

「敷きもみじ」の場所はちょうど紅葉の見ごろを迎えていて、たくさんの人たちが記念撮影をしていた。

醍醐寺

まだ日が高かったので、毘沙門堂の山科から地下鉄で4駅目の醍醐寺に向かう。醍醐寺の桜は強烈な印象が残っているが、紅葉の記憶があいまいなので行ってみることにした。(帰ってきてから確認したら2年前に来ていることに気が付いた。)

三方院の庭には数は少ないがうまい具合にもみじが植えられている。

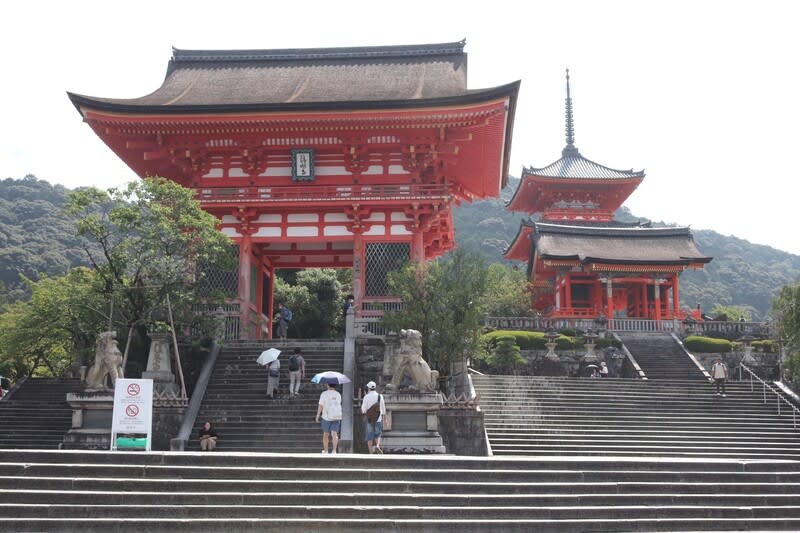

三方院から仁王門に向かう参道は、春には見事な桜で埋め尽くされているところであるが、この季節はほとんど葉が落ちている。

仁王門をくぐると両側にモミジの木が植えられているものの、紅葉のトンネルというわけにはいかない。五重塔の周辺にモミジの木は少ない。

醍醐寺で紅葉がきれいなのは、弁天堂周辺だけであった。