36.南北朝動乱・石見編

36.5. 胡簶局(やなぐいのつぼね)

胡簶局は、三隅三隅兼連の妹である。

前述したように、鎌倉末期の元亨年間(1321年〜1324年)倒幕を狙った後醍醐天皇の命を受けて、諸国を巡り諜報活動をしていた日野俊基に気に入られて、胡簶局は禁裡(禁裏)に使えた。

この胡簶局の人生は波乱万丈であった。

36.5.1. 石見誌

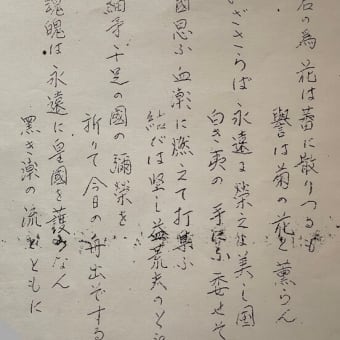

「石見誌」では、次のように記述されている。

三隅兼連妹又長橋局と稱す。後醍醐天皇御世宮中に仕へ、第十五皇子花園宮滿良親王後石見宮の保育に盡しけり。

武家の威勢盛なるに依り兄は三隅高城に迎へ守護し奉らんしければ、局は若宮を郷里に伴ひ奉て高城に連なる西南丘下の地王子ヶ迫(此東部に一畝計の宮趾あり宮床と云ふ、王休と云所も有)と云ふ所に住ませ奉れり。

正平七年二月石見の官軍は石見宮を奉じて穴谷の行宮に至り、五月十一日男山の夜戰に於て親王戦歿せられ三隅兼知・胡篠局以下多く戦死せり。

其戰況は大平記に

さらば今夜主上を落し参らせよさて、五月十一日の夜半許に主上をば寮の御馬に乗せらせて前後に兵ども打圍み大和路へ向落させ給へば、數萬の敵御前を要り跡に附て打留め参らせんさす。義に依て命を軽んする官軍共合せては防ぎ打破ては押し落し参らするに、疵を被りて腹を切り踏止て討死する者三百人に及べり。其中宮(石見宮)一人討たれさせ給ひぬ。

此局の領地は美濃郡二川村大字宇津川字長橋(又長箸)に有るを以て、長橋局ともするぞ。

36.5.2. 矢富熊一郎

益田の郷土史家である、矢富熊一郎は著書「烈女胡籙局」中で次のように「胡簶局」の言われを記述している。

胡簶局は三代三隅高城主三隅信盛の女で、三隅入道信性兼連や井野村初代の城主兼冬の妹に当たる。

兼連四人の妹中、第一の妹は西田へ、第三の妹は大草へ、第四の妹は田儀へ各々嫁いだ。

胡簶局は第二の妹である。

幼少の頃から男勝りで負けぬ気の局は、四人の姉妹中でも一番才学に優れ、風姿も気高く凛々しかった。

特に眉尖刀(なぎなた)と弓箭の両道に優れ、女だてらに居定矢を盛る胡簶(やなぐい)を手まさぐっていたので、世の人はこれを異しんで、誰言うとなく胡簶局と綽名するに至ったという。

<矢富熊一郎>

矢富熊一郎氏(明治26年〜昭和56年<1893年〜1981年>)は、益田市津田町に生まれ、益田工業高校長,島根県文化財専門委員等を歴任した郷土史家であり、郷土史に関する多くの著書がある。

〜益田市史、益田町史、安田村発展史、石見鎌手郷土史、石見匹見町史、石見匹見民俗、柿本人麻呂と鴨山、維新前夜石見乃戦、長州征伐石州口戦争、清酒宗味の歴史 : 並に右田家の由緒、石見滝蔵山医光寺史、益田工業高校学校史:二十年の歩み、高津長幸、〜 等

<胡籙>

36.5.3. 烈女胡籙局

この「烈女胡籙局」の概要を次に記す。

1.胡籙局の参内

鎌倉幕府執権北条高時の時代、後醍醐天皇は倒幕を計画した。

後醍醐天皇の命をうけ、諸国情勢を巡察していた日野俊基が石見の地を訪れたのは、元亨三年(1323年)であった。

日野俊基と会った三隅兼連は後基の暗示に痛く共鳴し、赤心を捧げて王事に尽くそうと決意を固めた。

そして、日野俊基は兼連の妹胡簶局の女丈夫たる事を知り、采女として宮中へ参内すべく斡旋の労を取った。

こうして局は、上洛し天皇の第十一皇子花園宮満良親王の養育係を命ぜられた。

後醍醐天皇は他日を期せられる所があってか、この皇子を毅然たる丈夫に養育しようして武芸の達人たる胡簶を特に抜擢の上参内させたのであった。

天皇の殊遇に感激した局は、粉骨砕心皇子御輔導の仕に精進した。

その結果、次第に昇進して勾當ノ内待となり、美濃郡二川村大字宇津川に在る、長橋の地を所領として賜はった。

そのため、世に長橋局とも云われている。

然し当時長橋局の名は他にも有ったので、その混雑を避ける ために、公式でない限り、胡簶局を以て通称としていた。

この石見在中の綽名は、帰京後の日野俊基の口から出て、宮廷に広がったものと思われる。

間もなく元弘の乱が勃発し、後醍醐天皇は隠岐に配流となった。

その後、後醍醐天皇は隠岐から脱出し伯耆国の船上山に行在所を設けた。

胡簶局の兄三隅兼連は、佐和顕連等の石見皇軍と相携へ遥々船上山の行在所へ馳せつけ、て京都御還幸の際も同行した。

高時の滅亡と共に世は急轉して建武中興の新偉業が実現したが、足利尊氏の反逆に依り、世は再び麻の如く乱れ、後醍醐天皇は吉野に遁れ、南朝を開いた。

2.滿良親王の挙兵

暦応元年/延元3年(1338年)、北畠顕家が遠江に入った時、既に二十歳になっていた満良親王は、宗良親王と一緒に、遠江に於いて活躍していた。

しかし、同年2月28日顕家が天王寺の戦いに大敗して河内に走るや義良、宗良、満良の三親王は揃って吉野に遁れた。

この頃、四国の南朝軍は花園宮満良親王を奉じて義兵を挙げ、土佐の朝敵を掃蕩しようとした。

その時、胡簶局は女性の身を以てあくまでも宮に扈従し遙々と土佐に赴き、親王と生死を共にしようと決意を固めた。

戦場に於ける彼女の奉仕は、一日も懈怠が無かった。

3.石見宮の石見御下向

土佐の南朝軍の事態は悪く、一日も安閑を許さない程の危機に迫られていた。

胡簶局は、兄の三隅兼連を頼って満良親王の若宮皇子を安全な場所で養育しようと注進した。

そこで、岡田兵衛尉則貞は密かに山伏姿に身を窶(やつ)して土佐の国を出発し、三隅兼連を頼って石見に来た。

ここで、満良親王の若宮皇子を安全にかくまうため好適の隠所は無いかと探した。

その結果、適した場所を岡見大山に見つけ四国に帰り、そのことを胡簶局に語った。

其後間もなく、胡簶局と岡田則貞とは若宮とその生母小舞典侍とを奉じて、石見三隅氏の領内にある、岡見大山の碇石城に隠まった。

扈従の兵には、紀伊国日高郡塩谷の出身で藤原家弘の弟家遠の末裔に當る塩谷某(註、岡見村覺泉寺塩谷法梁氏の祖)阿波國海辺郡川上郷の出身川上源左衛門(註、岡見村、川上虎一氏の祖)肥後国菊地氏の一族城十郎(註、今末裔は石見にない)横尾源太(註、石見土着後岡見村字源田に住む、後裔は佐々木清造氏に至り、明治31年絶字となる)、米原圭馬充邦(註、三隅町住、米原氏の祖)等があった。

因みに大山の碇石城は、元寇の際に三隅兼連が、元軍に備へて築いた石見十八砦の一つで青浦の背後に聳ち、大多和外城の中に存する三隅氏直轄の要害である。

そして井野村城、矢原城と相鼎立する高城の出城である。

山上には礎石城、縄張城、猫神ノ曽根、乳木等が大山伝いに連り、登攀を許さない程の要害である。

北方は海岸に近く、一望千里に展がる日本海の荒波を俯瞰する事が出来る。

<挿入図ーA>

4.胡簶局の忠勤

暦応5年/興国3年(1342年)小石見、周府の両城を落とし、南朝軍の総大将新田義氏と副将井ノ村石見権守兼雄とを敗退させた北朝軍の上野頼兼、益田兼見たちは破竹の勢を以て三隅城に迫った。

三隅城主兼連は、南朝軍を納田河原(細田河原)で迎え撃った後、城内に引き籠った。

これにより三隅城と大多和外城、鳥屋尾城、矢原城等の連絡は遮断せられ、三月十七日鳥屋尾城が落ち、ついで大和外城も陥落したので、碇石城に立籠もる胡簶局等は余儀なく若宮を奉じて、高城の西南王子ヶ迫に避難した(とあるが、「王子ヶ迫」は現在のどの辺りかは分らない)。

しかし、ここも安全ではなく更に戦塵を避けて黒沢村まで逃げている。

岡田則貞も石見下国後は、土佐阿闍梨又は乳法師と変名し、胡簶局と共に十余年の長年月間若宮の側を離れる事なく奉養、を怠りなく行った。

なお、岡田則貞の変名たる乳法師は若宮の乳掛りで出家して居たためである。

5.石見宮の伝説

三隅王子ヶ迫で胡簶局兄味が花園宮の若君(石見宮)を保育した時のことが、伝説として残っているという。

矢富熊一郎は、花園宮の若君が石見で過ごした時の状況を次のように記述している。

ただし、文中の地名が、現在のどの辺りに当たるのか不明なものが多い。

碇石城に立籠もる胡簶局等は余儀なく若宮を奉じて、高城の西南王子ヶ迫に避難したが、後更に戦塵を避けて黒澤村の奥深く隠れる等、終始局は若宮の擁護に肝胆を砕いた。

そして岡田則貞も石見下國後は、土佐阿闍梨又は乳法師と変名し、局と共に十余年の長年月間若宮の側を離れる事なく奉養、をさをさ(しっかりと)怠りなかった。

彼の変名たる乳法師は若宮の乳掛りで出家して居たためである。

三隅王子ヶ迫の東部に在る宮床は、三隅兼連、胡簶局兄味が花園宮の若君を保育し申上げた御屋敷の跡で、約一畝歩の領域を占めて居る。

此宮の入口に在る優脱石は重量二十五、六貫許り、其の上部の面には左右相称の足形が連り指跡までが美しく刻んだかの様に印せられて居る。

此に関しては、世にも奇しい傳説が遺されて居る。

若宮がまだ、四五歳のいたいけ盛の頃、或る日戸口の方から、「爺や爺、此れを見よ。」と呼ばれる聲がするので、乳法師の岡田兵衛則貞が伺ふと、例の履脱石の在る足形の中へ、小さい両足を御入れになり嬉々として戯れて居られた。其時宮の御足は、石の足形と同大であったと云ふ。

則貞は爾来 、ありし日の面影を訪れて来る人毎に、いとも興深く物語って居たと云ふがそれが地民の口から口へ傳承されて、今日に至ったのである。

宮床の附近には尚、小刀ヶ谷、小屋ヶ谷の地名を存し、急遽宮邸を築いた際の 遺跡を示して居る。王子ヶ迫から東南三十町の立頃に、王休と云ふ小地名がある。

若宮が石見黒澤へ御出立の際、御休息された因縁の地である。王休と王子ヶ迫との峡谷を龍ヶ谷と称して居る。これは宮が通過せられた記念に、 因んだ地名らしい。

満良親王の若宮が、十余年に亘る長年月の間、三隅領内に御滞在された事は三隅一族は云ふまでもなく、石見動皇家に取っても栄誉此上なく、且つどんなに心強く頼もしく感じただらう。

そして、かうし西陲(せいすい)の辺土にも罹らず終始一貫若宮の御成長をひたすら念願しつつ寄る年波も忘れて奉侍した、局の忠烈は又何と讃へて好いだらう。

6.石見宮、吉野に向かう

文和2年/正平7年(1353年)2月、石見の南朝軍は花園の若宮を奉じて、吉野に向かう。

<この吉野に向かう話は、後述する>

<紙芝居>

youtube「昔の石見の紙芝居」チャンネルで「石見宮」として紙芝居風に紹介されている。

島根県石見地方に伝わる昔話を紙芝居で紹介しているもので、紙芝居製作者及び語りは原田フジエさん。

<続く>