2011年10月10日

今回の症例は8か月のラブラドール・レトリバーの男の子。

来院前日の昼からずーっと吐いていて、全く元気がないとのことでご来院されました。

今朝からは食欲も無く、水を飲んでも吐く。

今朝出たうんちは普通とのことだった。

確かに全く元気がない。

実は調子の悪くなる日の午前中にフィラリア予防でご来院されていました。

その時は過ぎるほどの元気さでした。

目の前にいる子は、その時とは全く別犬のよう。

たった一日でこうも変わるものかと思えるくらいでした。

とにかく一刻も早く、原因究明のための検査と治療のため、即入院ということになりました。

入院当初のこの子です。

「もうダメ。なんとかして・・・」って感じ。

触診にて下腹部(小腸内?)に卵大の腹腔内異物を触知。

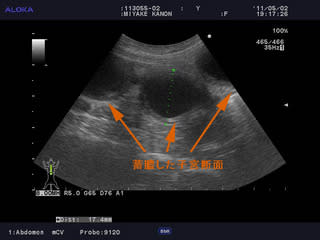

腹部エコー検査でも卵大の小腸内異物を確認。

結果として、その日の内に即入院⇒即手術ということになりました。

術前の血液検査では血中カリウム濃度の低下はややあったが、血液凝固機能検査も問題なかった。

この結果を受け、静脈輸液の準備のため、輸液ラインを確保して、直ぐ手術という運びなりました。

今回の手術チームは5人。

手術助手に桑原先生。

オペ看兼器具出しに松村動物看護士。

麻酔医に池田先生。

外回りに島田動物看護士。

執刀は私が行いました。

まず処置室で麻酔導入と腹部の毛刈り、尿道カテーテルを留置します。

その後、ヨードスクラブで一次消毒を行い、手術室へ搬送します。

手術開始です。

開腹して間もなくしてチームみんなが唖然。

目を疑いたくなるような見事な腸重積。

腸重積とは腸管がアコーディオンのように縮こまってしまった状態のことをいう。

激しい腹痛と消化管運動の低下で機能的イレウス(閉塞)状態になる。

開始部位は十二指腸上行脚で、終わりは・・・えーっと・・・盲腸近位まで・・・。

・・・ってほぼ小腸全部じゃねーか!!!

これ全てを切除し、腸管端々吻合では、回復が順調でも将来消化機能障害が出る。

このケースは短絡的に切除してはダメだ。

さてどうする・・・。

何とかゆっくり解いてみて、全くダメになった腸管のみの切除にして、切除する腸管を最小限に出来ないものか。

ただこの方法だと手術時間が通常の2倍以上かかる

トライしてみたはいいけど、結局出来ませんでしたで、いたずらに手術時間を延ばすだけにならないだろうか・・・とも考えました。

でも今8か月の男の子の今後の長い将来を考えると、やはり後遺症が強く残るのは、見ていられない。

やはり可能性に掛けてみるしかないか・・・。

あれこれ考えた挙句、少しずつ腸管を解いていくことにした。

腸重積の腸管は非常に脆く、今にも穴が開きそうなくらい。

出来ればあまりゴニョゴニョと触りたくないのが本音。

触らずに解けたら言うことないのだが・・・。

30分以上かけて全長を解くのに成功。

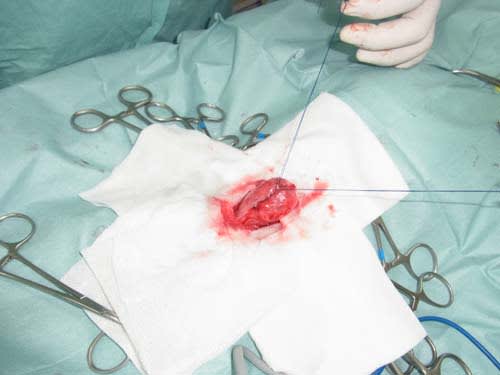

解き終わった直後の小腸の一部です。

手前に重度のうっ血と小腸の変色が認められます。

だいぶ腸内ガスで小腸は膨張してしまっています。

解いているうちに少しずつ腸管の色が良くなって来ています。

どうやら原因の発端は紐状異物のようです。

術前検査での卵大の異物も小腸内で見つかった。

この紐状異物は卵大の小腸内異物とも連続しており、始まりは胃内からある感じ。

果たして、この小腸の全長に渡ってある紐状異物を一部の腸管切除や切開だけで摘出できるのだろうか?

っん?待てよ?もしかして胃内から内視鏡で摘出出来ないだろうか?

「桑原先生。私が内視鏡で胃内からアプローチしてみるので、腸管の外側から少しずつ、胃の方へ異物を押し戻してみてくれないだろうか?うまく行けば、一ケ所も腸管を切らなくて済むかもしれない。」

「分かりました。やってみます。」

「松村さん。手を汚して(滅菌解除してという意味)内視鏡の準備をして下さい。」

直ぐに開腹アシスト下内視鏡摘出術を行うことになりました。

当院の内視鏡はOLYMPUS社製「LUCERA」。

人の医療でも使用されている機種で、OLYMPUSでは上位機種。

人医療用の内視鏡の方が汎用性が高く、高性能・高精細で、動物用のものよりも色々な面で優れている点が多い。

内視鏡の購入をご検討されている先生には、少し頑張ってこの機種を購入されることをオススメします。

宣伝はこのくらいにして、続きです。

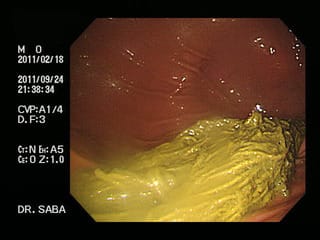

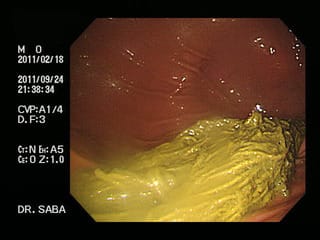

胃内の所見です。

っん?大分胃液があるね・・・っということで胃液を少し吸引してみる。

なにコレ?モップ?

紐状異物はこれが始まりか?

だとしたらエライことになったな・・・。

こんなところから始まりで小腸全長の紐状異物では、ここから単純に引っ張っただけでは抜けてこないな。

下手したら腸管破けるなあ・・・。

「桑原先生。少しずつ内視鏡のカンシで引っ張ってみるので、そちらからも手繰ってみてくれるか?無理は行かんぞ。脆いので腸管破ける。息を合わせるのが大切だと思うから、少しずつ無理せず、声を掛けて行こう。」

まず少しずつ胃内のものから拾ってみる。左程の抵抗感も無く、断片的に千切れて取れて、千切れては取れて・・・。

最終的に胃の出口(幽門)から顔を覗かせているものだけになった。

またこれが非常に厄介だった。

抵抗感が強く、普通に引っ張るだけではどうしても抜けない。

これが盲腸近くまで続く本丸だな。

桑原先生と息を合わせるように数ミリ単位で引き抜いていく。

30分以上格闘した末、ようやく全ての紐状異物の摘出に成功。

しかも腸管を一ケ所も切らずに・・・。

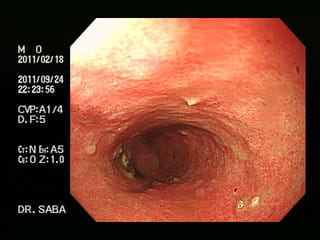

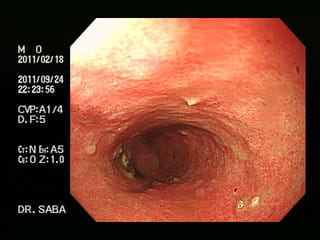

胃の中もすっかり空っぽになりました。

食道は全くキレイ。キズ一つない。

ただ異物が詰まっていた十二指腸だけはかなりのダメージを受けていた。

でも若いので回復も早かろう。

摘出された紐状異物です。

最後に、腸管全てに穿孔部位が無いか、また腹腔内に腸管以外の異常が無いかなど、じっくり調べ、問題ないことを確認。

閉腹し、終了としました。

延べ2時間8分の大手術でした。

解いているうちに腸管の色が回復してきたところから、まだ血行はしっかり生きていて、蘇生しそうだと判断。

時間はかかったが、最高の結果に安堵しました。

これならお腹を切って、また縫っただけなので、明日から飲食も出来るだろうし、回復も早く、後遺症も無いだろう。

本当に良かった。

今回の主人公はこのジョン君。

術後確認したところ、あれはロープのおもちゃであったことが判明。

もう一頭の同居犬と引っ張り合って遊んでいたとのこと。

「まさか食べるとは・・・。」と飼主様も絶句。

術前のレントゲン検査や血液検査では特徴となる異常が認められなかった。

消化管内異物でもこのような異物では、如何に腹部エコー検査が重要で、レントゲン検査や血液検査が無力かがはっきりと分かる症例でした。

発見から決断までが早かったので、腸管も温存出来て、結果的に手術ストレスの少ない手術が出来たことが何よりの成果でした。

なんとこのジョン君。手術後2日目で退院。

理由は元気過ぎて、入院ケージの中でジッとしていられない。

飼主のみなさまへ

ロープのおもちゃ等、紐状異物は十分気を付けて下さい。

文責:佐羽

今回の症例は8か月のラブラドール・レトリバーの男の子。

来院前日の昼からずーっと吐いていて、全く元気がないとのことでご来院されました。

今朝からは食欲も無く、水を飲んでも吐く。

今朝出たうんちは普通とのことだった。

確かに全く元気がない。

実は調子の悪くなる日の午前中にフィラリア予防でご来院されていました。

その時は過ぎるほどの元気さでした。

目の前にいる子は、その時とは全く別犬のよう。

たった一日でこうも変わるものかと思えるくらいでした。

とにかく一刻も早く、原因究明のための検査と治療のため、即入院ということになりました。

入院当初のこの子です。

「もうダメ。なんとかして・・・」って感じ。

触診にて下腹部(小腸内?)に卵大の腹腔内異物を触知。

腹部エコー検査でも卵大の小腸内異物を確認。

結果として、その日の内に即入院⇒即手術ということになりました。

術前の血液検査では血中カリウム濃度の低下はややあったが、血液凝固機能検査も問題なかった。

この結果を受け、静脈輸液の準備のため、輸液ラインを確保して、直ぐ手術という運びなりました。

今回の手術チームは5人。

手術助手に桑原先生。

オペ看兼器具出しに松村動物看護士。

麻酔医に池田先生。

外回りに島田動物看護士。

執刀は私が行いました。

まず処置室で麻酔導入と腹部の毛刈り、尿道カテーテルを留置します。

その後、ヨードスクラブで一次消毒を行い、手術室へ搬送します。

手術開始です。

開腹して間もなくしてチームみんなが唖然。

目を疑いたくなるような見事な腸重積。

腸重積とは腸管がアコーディオンのように縮こまってしまった状態のことをいう。

激しい腹痛と消化管運動の低下で機能的イレウス(閉塞)状態になる。

開始部位は十二指腸上行脚で、終わりは・・・えーっと・・・盲腸近位まで・・・。

・・・ってほぼ小腸全部じゃねーか!!!

これ全てを切除し、腸管端々吻合では、回復が順調でも将来消化機能障害が出る。

このケースは短絡的に切除してはダメだ。

さてどうする・・・。

何とかゆっくり解いてみて、全くダメになった腸管のみの切除にして、切除する腸管を最小限に出来ないものか。

ただこの方法だと手術時間が通常の2倍以上かかる

トライしてみたはいいけど、結局出来ませんでしたで、いたずらに手術時間を延ばすだけにならないだろうか・・・とも考えました。

でも今8か月の男の子の今後の長い将来を考えると、やはり後遺症が強く残るのは、見ていられない。

やはり可能性に掛けてみるしかないか・・・。

あれこれ考えた挙句、少しずつ腸管を解いていくことにした。

腸重積の腸管は非常に脆く、今にも穴が開きそうなくらい。

出来ればあまりゴニョゴニョと触りたくないのが本音。

触らずに解けたら言うことないのだが・・・。

30分以上かけて全長を解くのに成功。

解き終わった直後の小腸の一部です。

手前に重度のうっ血と小腸の変色が認められます。

だいぶ腸内ガスで小腸は膨張してしまっています。

解いているうちに少しずつ腸管の色が良くなって来ています。

どうやら原因の発端は紐状異物のようです。

術前検査での卵大の異物も小腸内で見つかった。

この紐状異物は卵大の小腸内異物とも連続しており、始まりは胃内からある感じ。

果たして、この小腸の全長に渡ってある紐状異物を一部の腸管切除や切開だけで摘出できるのだろうか?

っん?待てよ?もしかして胃内から内視鏡で摘出出来ないだろうか?

「桑原先生。私が内視鏡で胃内からアプローチしてみるので、腸管の外側から少しずつ、胃の方へ異物を押し戻してみてくれないだろうか?うまく行けば、一ケ所も腸管を切らなくて済むかもしれない。」

「分かりました。やってみます。」

「松村さん。手を汚して(滅菌解除してという意味)内視鏡の準備をして下さい。」

直ぐに開腹アシスト下内視鏡摘出術を行うことになりました。

当院の内視鏡はOLYMPUS社製「LUCERA」。

人の医療でも使用されている機種で、OLYMPUSでは上位機種。

人医療用の内視鏡の方が汎用性が高く、高性能・高精細で、動物用のものよりも色々な面で優れている点が多い。

内視鏡の購入をご検討されている先生には、少し頑張ってこの機種を購入されることをオススメします。

宣伝はこのくらいにして、続きです。

胃内の所見です。

っん?大分胃液があるね・・・っということで胃液を少し吸引してみる。

なにコレ?モップ?

紐状異物はこれが始まりか?

だとしたらエライことになったな・・・。

こんなところから始まりで小腸全長の紐状異物では、ここから単純に引っ張っただけでは抜けてこないな。

下手したら腸管破けるなあ・・・。

「桑原先生。少しずつ内視鏡のカンシで引っ張ってみるので、そちらからも手繰ってみてくれるか?無理は行かんぞ。脆いので腸管破ける。息を合わせるのが大切だと思うから、少しずつ無理せず、声を掛けて行こう。」

まず少しずつ胃内のものから拾ってみる。左程の抵抗感も無く、断片的に千切れて取れて、千切れては取れて・・・。

最終的に胃の出口(幽門)から顔を覗かせているものだけになった。

またこれが非常に厄介だった。

抵抗感が強く、普通に引っ張るだけではどうしても抜けない。

これが盲腸近くまで続く本丸だな。

桑原先生と息を合わせるように数ミリ単位で引き抜いていく。

30分以上格闘した末、ようやく全ての紐状異物の摘出に成功。

しかも腸管を一ケ所も切らずに・・・。

胃の中もすっかり空っぽになりました。

食道は全くキレイ。キズ一つない。

ただ異物が詰まっていた十二指腸だけはかなりのダメージを受けていた。

でも若いので回復も早かろう。

摘出された紐状異物です。

最後に、腸管全てに穿孔部位が無いか、また腹腔内に腸管以外の異常が無いかなど、じっくり調べ、問題ないことを確認。

閉腹し、終了としました。

延べ2時間8分の大手術でした。

解いているうちに腸管の色が回復してきたところから、まだ血行はしっかり生きていて、蘇生しそうだと判断。

時間はかかったが、最高の結果に安堵しました。

これならお腹を切って、また縫っただけなので、明日から飲食も出来るだろうし、回復も早く、後遺症も無いだろう。

本当に良かった。

今回の主人公はこのジョン君。

術後確認したところ、あれはロープのおもちゃであったことが判明。

もう一頭の同居犬と引っ張り合って遊んでいたとのこと。

「まさか食べるとは・・・。」と飼主様も絶句。

術前のレントゲン検査や血液検査では特徴となる異常が認められなかった。

消化管内異物でもこのような異物では、如何に腹部エコー検査が重要で、レントゲン検査や血液検査が無力かがはっきりと分かる症例でした。

発見から決断までが早かったので、腸管も温存出来て、結果的に手術ストレスの少ない手術が出来たことが何よりの成果でした。

なんとこのジョン君。手術後2日目で退院。

理由は元気過ぎて、入院ケージの中でジッとしていられない。

飼主のみなさまへ

ロープのおもちゃ等、紐状異物は十分気を付けて下さい。

文責:佐羽