転がり抵抗とは何か?物体が転がる際に、転がる物体(タイヤ)と支える物体(路面)が変形することによるエネルギーの損失・・・と言ってもピンと来ない方のほうが多いでしょう。

道路でも荒れた場所はスピードが出しにくく、舗装したばかりの滑らかな路面では楽に走れる、というのを経験したことはないでしょうか。これが路面による転がり抵抗の違いです。そして当然ながらタイヤによっても転がり抵抗は異なるのです。

このBicycle Rolling Resistanceというサイトは多くのタイヤの転がり抵抗とパンク耐性の実測データを公開しており、ここ数日読みふけっていました。特に偏りやバイアスは感じられず、信用できると考えています。

転がり抵抗上位を見ると、クリンチャーのトップはGrand Prix TTですが、Corsa Speedのチューブラーとチューブレスの後塵を拝しています。しかしながらクリンチャータイヤの測定には100gのブチルチューブが使われており、これを軽量ブチルに交換することで7%程度、ラテックスに交換すれば15%程度改善するという実験結果がありますので、実質的に上位3つはほぼ対等と見てよいでしょう。

一方、クリンチャー最強と目されるSuperSonicがイマイチな順位であるのは意外でした。

そして、上位2つを除くチューブラーとチューブレスは期待はずれと言わざるを得ません。CompetitionなどはContinentalのフラッグシップモデルのくせに空気圧120psiで14.2W、下から数えたほうが早い位置に沈んでいます。一方で同じContinentalのGP4000SⅡは100psiで12.9W、1.5Wもの差をつけられる始末。GP4000SⅡにラテックスチューブを入れればその差はさらに広がります。

ちなみに俺の決戦ホイールにはCompetitionがついているんですけど。どうしてくれるんですか。

それはともかく、カーボンクリンチャーは転がり抵抗で勝るので多少重くてもチューブラーより有利だという説は眉唾だと思っていたのですが、こうやって数字で示されると本当かもと思えてきます。

そこで、公開されているデータを基にヒルクライムにおける出力を試算してみることにしました。

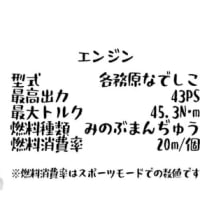

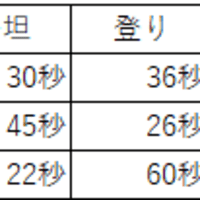

条件は以下のとおりとします。体重と自転車重量は適当に決め打ちし、速度と傾斜は富士ヒル90分ペースを想定。

リム重量については以前に雑誌でシマノWH-9000-C24のリム重量が公開されていたのでそれを使いました。チューブラーだけカーボンなので有利になってしまいますが、他に信頼できそうなデータも無いので。

傾斜:

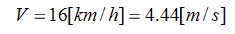

時速:

体重:

自転車重量(ホイール外周を除く):

リム重量(前後合計):

タイヤ重量:

チューブ重量(クリンチャーのみ):

総重量:

重力加速度:

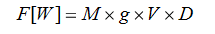

これらの条件を基に、転がり抵抗R(W)と標高上昇にともなう位置エネルギーF(W)を計算し、この2つの合計を巡航に必要な出力P(W)とします。ただし、空気抵抗や各種の機械的損失は含まれていませんので、実戦的な数字よりだいぶ小さくなるはずです。

まず転がり抵抗。Bicycle Rolling Resistanceの実験による各タイヤの転がり抵抗をR1とすると、

となります。

R1の値は100psiのものを使用しますが、他よりも高圧を入れられるのがチューブラーの売りの一つなので、チューブラーに限り120psiとします。

また、ラテックスチューブを想定してクリンチャーの転がり抵抗には0.85を掛けるものとします。

次に位置エネルギーは以下のとおりになります。

最後に、両者を足して巡航に必要な出力とします。

↓その結果がこちら。(クリックで拡大します)

転がり抵抗を重視するとやはりクリンチャー有利、ただしCorsa Speedは例外。そんな結果になりました。チューブレスは重さがたたって軒並み沈んだ一方、クリンチャーはラテックスによる転がり抵抗の軽減、チューブラーはリムの軽さで有利になっています。

Corsa Speedの性能はもはやチートだとしか思えませんが、一方で公式の商品紹介ページにこんなことを書かれています。

普通、商品のネガティブな情報は隠すものです。それをわざわざ書いているということは、よっぽどなのでしょう。パンクにも弱いし恐らく寿命も短い。代償として比類ない速さを得た、実に漢らしいタイヤですが、チューブラータイヤとしてはいささか怖いですね。主にコスト面で。

ところで、今日の計算結果には重要な要素が一つ抜けています。次回はその点について検証してみたいと思います。

その②に続く